| Titel: | Bremsdynamometer von E. Brauer in Berlin. |

| Autor: | C. |

| Fundstelle: | Band 241, Jahrgang 1881, S. 426 |

| Download: | XML |

Bremsdynamometer von E. Brauer in

Berlin.

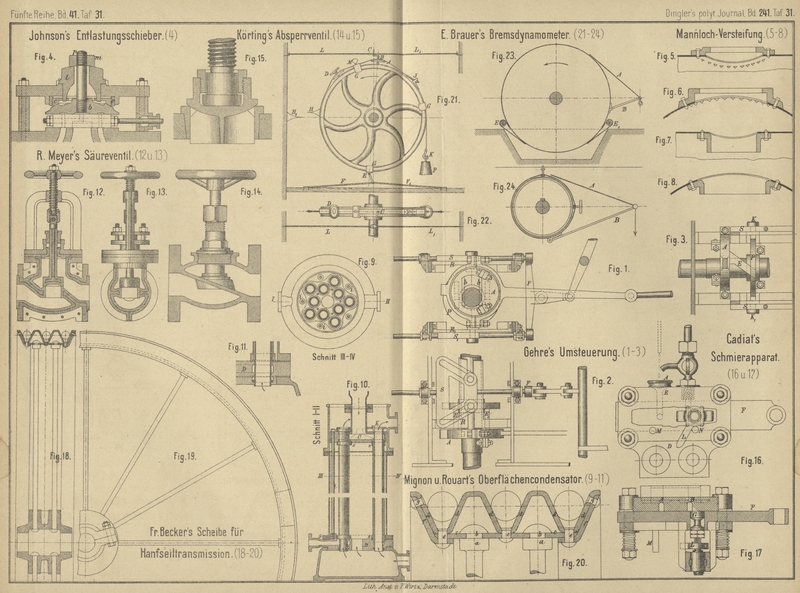

Mit Abbildungen auf Tafel 31.

E. Brauer's Bremsdynamometer.

Bei Benutzung des am meisten verwendeten Bremsdynamometers, des Prony'schen Zaumes,

machen sich die Schwankungen des belasteten Hebels unangenehm geltend. Unrunde oder

sonstige unvollkommene Beschaffenheit der Oberfläche, sowie Veränderlichkeit der

Geschwindigkeit der Bremsscheibe sind eben immer mehr oder weniger vorhanden. Diesen

nachtheiligen Einflüssen begegnet E. Brauer bei seinem

neuen Dynamometer dadurch, daſs das Bremsband möglichst nachgiebig gemacht wird,

infolge dessen es sich den Unvollkommenheiten der Scheibenoberfläche, abgesehen von

groben Fehlern, anbequemen kann, ferner dadurch, daſs die Bandspannung innerhalb

gewisser Grenzen selbstthätig derart regulirbar angeordnet ist, daſs bei

eintretendem Bestreben des Bandes zurückzubleiben (infolge zu geringer Reibung) eine

Vermehrung der Spannung erfolgt, während bei entgegengesetzter Tendenz das

Umgekehrte stattfindet.

Ist ein abgedrehtes Schwungrad oder eine groſse Riemenscheibe vorhanden, welche nicht

in das Fundament hineinragt, so wendet Brauer die

Construction Fig. 21 und

22 Taf. 31 an. Das Bremsband besteht aus einem Stück Bandeisen,

dessen Stärke so zu bemessen ist, daſs es mit voller Sicherheit mindestens das

doppelte der Last P tragen kann, welche angehängt

werden soll.

Sollen also z.B. 500k angehängt

werden, so ist das Band auf 1000k zu berechnen.

Für eine Faserspannung \frakfamily{S} = 5k/qmm wird der

erforderliche Querschnitt 200qmm oder bei 2mm Dicke das Band 100mm breit. 500k Last ergeben bei 20m Umfangsgeschwindigkeit (500 × 20) : 75 = 133e,3, bei 30m

Umfangsgeschwindigkeit 200e.

Die Verschraubung bei J dient nur zur Erleichterung des

Auflegens und zum genauen Anpassen der Länge des Bandes. Während des Versuches wird

dieselbe nicht benutzt. Durch die mit G bezeichneten

Klammern, deren Zahl bei groſsen Rädern noch um einige vermehrt werden könnte, wird

das Band genau auf der Mitte der Scheibe gehalten. Sie können an den Seiten einige

Millimeter Spiel erhalten, müssen aber kräftig ausgeführt werden. Bei E ist eine Oese angenietet, in welche zwei Stränge F, F1 eingeknotet

werden können, die beiderseits sicher befestigt und nicht vollkommen straff gespannt

sind, so daſs sie einen Spielraum von im Ganzen 100 bis 120mm für die Schwingungen des Bandes gestatten.

Bequemer ist es, wie in Fig. 21

gezeichnet, ein pendelndes Kettenglied in die Oese E

einerseits und die beiden ziemlich straff gespannten Stränge andererseits

einzuhängen, wodurch die Schwingungsgrenzen bestimmtere werden.

Die Befestigung der Sicherheitsstränge ist nach dem Auflegen des Bandes die zweite

und mit groſser Sorgfalt auszuführende Arbeit. Jede Flüchtigkeit bei derselben kann

für den Experimentator oder dessen Gehilfen die traurigsten Folgen haben.

Es wird nunmehr die im Scheitel des Bandes befindliche Kurbelschraube B so weit niedergeschraubt, daſs einige Windungen unter

dem als Mutter dienenden, mit dem Band vernieteten, sattelförmigen Stück A sichtbar werden, und hierauf der Kurbelarm so

gestellt, daſs das nach oben gerichtete Zäpfchen C nach

dem Beschauer gerichtet ist, wenn derselbe den Gewichtshaken K rechts von der Achse sieht. Auf dem Zäpfchen C ist ein in Fig. 22

besonders deutlich sichtbares Blättchen drehbar befestigt, dessen rechts und links

befindliche Löcher zum Einhängen von Schnuren L, L1 dienen, welche an den Gebäudewänden oder in sonst

bequemer Weise in horizontaler Flucht straff' befestigt werden und zwar so, daſs der

Zapfen C hierdurch in der Radmitte festgehalten wird.

Ist das Schmiergefäſs M noch mit Oel gefüllt, so sind

nun die Vorbereitungen beendigt.

Es empfiehlt sich jetzt, die Maschine zunächst einmal von Hand herumzudrehen, um zu

sehen, ob alles in Ordnung ist $ dann kann man Dampf geben oder überhaupt die

Maschine anlassen, wobei zweckmässiger Weise anfänglich durch die Oelkanne die

selbstthätige Schmierung etwas zu unterstützen ist. So lange noch keine Gewichte anhängen, spannt sich

jetzt der Strang F, da schon eine gewisse Reibung M vorhanden ist. Man hängt nun die berechneten Gewichte

P=\frac{M_w}{R} an, worauf sofort das Bremsband die in Fig.

21 gezeichnete Stellung annimmt, bei welcher der Strang F1 gespannt wird. Das

Band ist nunmehr durch Anziehen der Handradsehraube D

so lange zu spannen, bis das Gewicht P sich hebt, der

Zeiger H also gegen die feste Marke H1 einspielt. Von

diesem Augenblick an tritt die selbstthätige Regulirung durch die Kurbelschraube B in Kraft. Hat nämlich das Band infolge zu geringer

Reibung das Bestreben zurückzubleiben (vgl. Fig. 21),

so wird, wie aus Fig. 22

ersichtlich, der festgehaltene Zapfen C sofort eine

relative Rechtsdrehung der Schraube B bewirken, welche

Drehung bei Rechtsgewinde Anziehen, also Vergröſserung der Reibung bedeutet; das

Umgekehrte, d.h. Lösung der Schraube, tritt ein, wenn infolge zu groſser Reibung das

Band über die Mittelstellung mitgenommen wird. Infolge dessen finden bei passend

gewählten Dimensionen, nachdem einmal die Schraube D

richtig angespannt und die selbstthätige Schmierung in regelmäſsigen Gang gekommen

ist, gleichmäſsige Schwingungen von einigen Graden statt,.wie bei einer Wage. Man

verliert dabei vollständig die Empfindung von der Gröſse der Kraft, welche durch den

leicht spielenden Apparat verbraucht wird; von der beängstigenden Unruhe der

Schwingungen des Prony'schen Zaumes, wie sie von manchen Experimentatoren

geschildert wird, ist keine Spur mehr vorhanden.

Unter Umständen kann der Apparat nun längere Zeit sich selbst überlassen werden.

Trotzdem sollte er stets unter Beobachtung bleiben, damit, falls durch irgend welche

Zufälligkeit die Zeiger nicht mehr genau einspielen sollten, sofort eine

Richtigstellung an dem Rädchen D erfolgen kann.

Sollten die stattfindenden Schwingungen zu groſsen Ausschlag haben, so daſs die

zeitweilige Anspannung eines der beiden Sicherheitsstränge möglich oder

wahrscheinlich erscheint, so kann man den Ausschlagwinkel dadurch verkleinern, daſs

man die Kurbelschraube nach vorheriger Lösung der Handschraube D um einige Gänge stärker anzieht. Um dies zu können,

braucht man nur das Schnurblättchen, ohne die Schnuren L,

L1 zu lösen, von dem Zapfen C abzuheben. Gleichen Erfolg würde Erhöhung der

Schraubensteigung oder Verkürzung der Länge des Kurbel armes haben. Der Kurbelarm

muſs jederzeit etwas länger sein als das halbe Spiel des Bremsbandes, wie es durch

die Sicherheitsstränge abgegrenzt wird, damit keinesfalls die Kurbel in die Radebene

gelangen kann, was das Reiſsen einer der beiden Schnuren L,

L1 zur Folge haben könnte. Zu erwähnen ist

noch ein bei M festgenietetes Stück Bandeisen, welches

bis über die Schrauben B und D hinausreicht und dazu dient, das Schleifen der Schrauben auf der Bremsscheibe zu

verhüten, welches den Widerstand dieser Schrauben gegen Drehung vergröſsern und

diese selbst abnutzen würde.

Der ganze Apparat erhält im Vergleich zu den anzuhängenden Gewichten ein so geringes

Eigengewicht, daſs es einen verschwindenden Einfluſs hat, wenn der Schwerpunkt nicht

genau in die Drehachse fällt. Bei sehr genauen Versuchen empfiehlt es sich aber, den

Fehler zu ermitteln. Zu diesem Zweck löst man nach Abnahme der Gewichte alle

Schrauben und hängt auch das Schnurblättchen aus. Nachdem das Band genau in die

Mitte gebracht ist, untersucht man nun, wieviel Gewichte bei K anzuhängen sind, bis eine Rechtsdrehung erfolgt. In derselben Weise

verfährt man, nachdem diese Gewichte wieder abgenommen sind, auf der linken Seite

unter zeitweiliger Anbringung eines leichten Riemchens. Sind zur Rechtsdrehung p1, zur Linksdrehung

p2k erforderlich gewesen, so ist p = ½(p2 – p1) das Uebergewicht, welches vom Eigengewicht des

Zaumes herrührend zu P hinzuzufügen ist.

Eine zweite Fehlerquelle ist die Differenz der Schnurspannungen in L und L1, welche auf Drehung der Schraube B wirkt. Diese ist zwar ebenso leicht in Rechnung zu

ziehen wie die vorige; sie ist jedoch so gering, daſs dies in der Regel nicht

erforderlich ist. Ist die Steigung der Schraube z.B. 4mm (zweigängiges Gewinde vorausgesetzt) und der Kurbelradius 120mm, so ist der Kurbelkreis 120 × 2π = 753mm,6. Die

Kraft an dem Kurbelzapfen wird daher theoretisch 4/753,6 der Druckkraft der Schraube sein,

welche wiederum in der Regel kleiner ausfällt als P.

Selbst wenn sie gleich P genommen wird, ist in

Erwägung, daſs die Reibung der Schraube infolge der regelmäſsigen Schwingungen bald

positiv, bald negativ auftritt und daher nicht zu berücksichtigen ist, der

wahrscheinliche Fehler nicht gröſser als etwa 1/200 des Resultates. Legt man Werth

darauf, diesen Fehler ebenfalls zu ermitteln, so führe man bei Stillstand des

Bremsrades die Schnuren L und L1 über Rollen und ermittle die Kraft zum

Rechts- und zum Linksdrehen der Kurbelschraube durch Gewichte. Die erforderliche

Berichtigung ist wiederum die halbe Differenz der angehängten Gewichte.

Liegt das zu benutzende Bremsrad nicht vollständig frei, sondern ist zum Theil in

eine Fundamentgrube versenkt, so fehlt nicht selten der Platz für die Gewichte P und die Sicherheitsvorrichtung ist schwierig in der

in Fig. 21 veranschaulichten Art anzuordnen. Hierfür empfiehlt Brauer die Gewichte in der aus Fig. 23

Taf. 31 ersichtlichen Weise zu befestigen und als Sicherheitsconstruction zwei

hölzerne Fanghörner E, E1 zu benutzen, welche ihren Anschlag auf den Rändern der Schwungradgrube

direct oder auf untergelegten Holzschwellen finden. Die Schrauben D und B würden in den

höchsten Theilen des Rades nicht selten schwer zugänglich; man kann sie dann an

beliebige andere Theile des Umfanges verlegen, wo sie nach der Oertlichkeit besser

zur Hand sind.

Mitunter läſst sich dann die Festhaltung des Zapfens C

bequemer durch andere Mittel als durch Schnuren bewirken.

Ist das Rad, welches als Bremsscheibe benutzt werden muſs, so klein, daſs die

Gewichtsbelastung zu groſs ausfallen würde, so empfiehlt sich die Anordnung Fig.

24, bei welcher wie in Fig. 23,

A ein Zugband, B eine

Strebe ist. In solchen gewiſs seltenen Fällen ist wegen der geringen

Scheibenoberfläche bei Dauerversuchen mitunter Wasserkühlung erforderlich, um zu

hohe Erwärmung zu vermeiden.

Zu den Ausführungen Fig. 23 und

24 hat Brauer bis jetzt noch keine

Veranlassung gehabt. Die Construction Fig. 21 und

22 hat sich jedoch bereits in 8 verschiedenen Fällen vortrefflich bewährt

und zwar bei Maschinen bis zu 20e, bis zu 800

Touren in der Minute, bis zu 25m,6

Umfangsgeschwindigkeit und bis zu 500k

Bremsgewicht. Alle diese Bremsungen haben eine oder mehrere Stunden gedauert.

Von Interesse sind in unserer Quelle (Zeitschrift des

Vereines deutscher Ingenieure, 1881 S. 321 ff.) noch die Bemerkungen über

die Gröſse der anzuwendenden Bremsscheiben. Brauer geht

mit Recht davon aus, daſs die Temperaturerhöhung, welche die Scheibe bei einem

Dauerversuche erfährt, über eine gewisse Gröſse nicht hinausgehen soll; infolge

dessen muſs wegen der Aequivalenz von Wärme und Arbeit die Oberfläche der Scheibe in

einem gewissen Verhältniſs zur Bremsleistung stehen.In bestimmter Form findet sich dieser Gesichtspunkt bei der Berechnung der

Zapfen – unseres Wissens erstmals – zu Grunde gelegt in Bach: Die Maschinenelemente (Stuttgart 1881),

woselbst S. 187 ausgesprochen ist, daſs derjenige Theil der

Zapfenreibungsarbeit, welcher in Wärme umgesetzt wird, jenen Betrag nicht

überschreiten darf, dessen gleichwerthige Wärmemenge noch abgeleitet werden

kann, ohne daſs das sogen. Warmlaufen der Zapfen eintritt. Auf

dieser Grundlage beruhen auch die durch den v. Reiche'schen Bericht über die

Untersuchungen an den Dampfmaschinen und Dampfkesseln der Düsseldorfer Ausstellung

1880 bekannt gewordenen Angaben von Radinger, daſs das

Product aus Scheibenbreite und Scheibendurchmesser in Quadratmeter nicht kleiner

sein soll als 1/70

bezieh. 1/300 der

zu bremsenden Pferdestärken, je nachdem Luft- oder Wasserkühlung stattfindet.

C.

Tafeln