| Titel: | Neuerungen an Sicherheitsschlössern; von Prof. Lüdicke. |

| Autor: | Lüdicke |

| Fundstelle: | Band 241, Jahrgang 1881, S. 435 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Sicherheitsschlössern; von Prof.

Lüdicke.

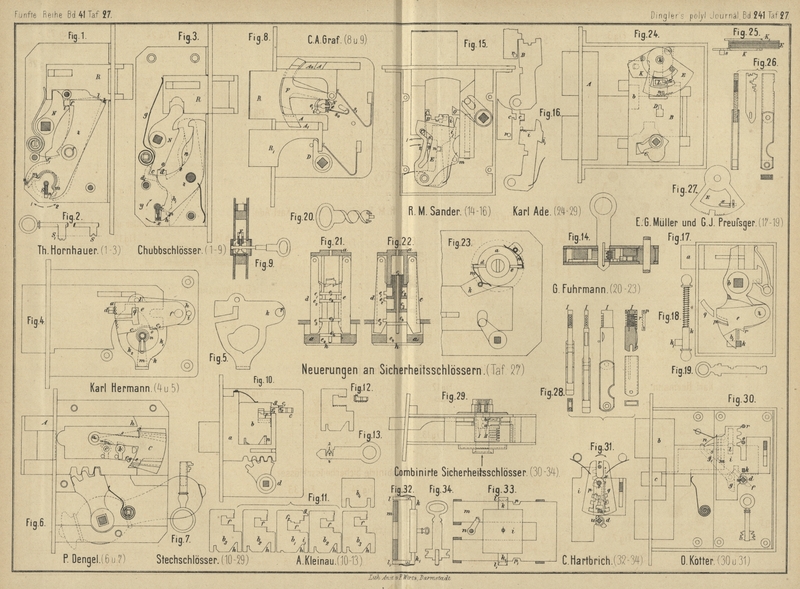

Mit Abbildungen auf Tafel 27.

(Patentklasse 68. Schluſs des Berichtes S. 348

dieses Bandes.)

A. Lüdicke, über Neuerungen in Sicherheitsschlössern.

Sicherheitsschlösser mit Stechschlüssel.

Schlösser Kleinau'scher Anordnung: Trotzdem das

Kleinauschloſs in diesem Journale bereits (1878 229 *

523) und auch die daran von Juhl angebrachte

Vereinfachung (1879 231 * 310) ausführlich besprochen

worden ist, sei es mir gestattet, an dieser Stelle kurz auf die von A. Kleinau in Hamburg selbst in späterer Zeit für

nöthig befundenen Vereinfachungen (* D. R. P. Nr. 5296 vom 27. October 1878 und

Zusatz Nr. 5590 vom 19. Juli 1878) einzugehen.

Die Fig. 10 Taf. 27 ist der Patentschrift Nr. 5296 entnommen. Das Schloſs

besteht aus dem Riegel a, dessen Bewegung durch die

Nuſs d eingeleitet wird, den in einem Riegelausschnitt

liegenden Zuhaltungen b und dem hakenförmigen

Sperrstift c. Vorhanden sind 5 Zuhaltungen, von denen

b1 (Fig. 11) in

der Mitte liegt, eingeschlossen von den beiden Zuhaltungen b2 und diese von b3. Die Zuhaltungen b2 sind einander

gleich, ebenso die Zuhaltungen b3, um den Schlüssel von beiden Seiten einführen zu

können. Diese 5 Zuhaltungen liegen zwischen Verdeckungsplatten b4. Führt man den

Schlüssel durch das punktirt bei n angedeutete

Schlüsselloch ein, so hebt derselbe zunächst nur die Zuhaltung b1 aus, deren Angriff

i1 weniger tief

liegt als der entsprechende aller übrigen Zuhaltungen, und bringt dadurch deren

Haken g über den Sperrstift c. Der Riegel kann nunmehr um die durch die Buchstaben f3 und c2 (Fig. 10)

begrenzte Strecke zurückgezogen werden. Während dieser Bewegung steigen sämmtliche

Zuhaltungen dadurch, daſs sich die schrägen Flächen h

gegen die entsprechenden Stufen des Schlüssels (Fig. 13)

legen, empor und stellen sich so ein, daſs der Sperrstift c bei weiterer Bewegung des Riegele in die Fenster f eintreten kann. Gegen das Ende der Riegelschiebung fallen die Zuhaltungen wieder

herunter und legen sich mit der Oberkannte der erweiterten Fensteröffnungen auf den

Sperrstift c auf. Der Schlüssel läſst sich, wenn der

Riegel ganz hereingeschlossen ist, herausziehen. Bei dieser Stellung des Riegels

hakt sich der tiefe Ausschnitt f2 der Zuhaltung b1 über den Vorsprung c1 des Sperrstiftes und stellt den Riegel

fest. Der Vorgang bei dem Zuschlieſsen ist genau der gleiche.

Dadurch, daſs der Schlüssel nicht eher abgezogen werden kann, bis die Zuhaltungen bei

dem Verschlieſsen eingefallen sind und den Riegel gesperrt haben, ist volle Gewähr

für sicheren Verschluſs gegeben. Das gewöhnliche Verfahren des Aufsperrens ist auch

hier anwendbar. Vexirzähne und Einschnitte an den entsprechenden Kanten der

Zuhaltungen und am Sperrstift lassen jedoch das Gelingen von Sperrversuchen höchst

unwahrscheinlich erscheinen. Das Schloſs besitzt, ohne Vexirzähne ausgeführt, eine

geringere Sicherheit als jedes mit einem Schlüssel zu schlieſsende Chubbschloſs. Man

braucht zum Oeffnen desselben nur einen, bei dem Chubbschloſs zwei Sperrhaken. Sehr

hübsch ist die von Kleinau getroffene Einrichtung,

welche bezweckt, bei Sperrversuchen mittels Haken Schritt für Schritt Hindernisse zu

bieten. Die Kanten der Fenster (Fig. 12)

und des Sperrstiftes sind mit Sperrzähnen versehen. Jede Zuhaltung muſs jetzt während der Dauer des Riegeleinschubes durch das

Sperrwerkzeug auf richtiger Höhe gehalten werden. Dies

erschwert das Oeffnen mit Haken ungemein, macht es voraussichtlich unmöglich. Die

bisher übliche Stellung und Anbringung der Vexirzähne bedingte, daſs die gerade die

Riegelschiebung hindernde Zuhaltung mit dem Haken nur einmal ausgehoben zu werden

brauchte. Hatte sie sich auf den Sperrstift aufgehängt, so konnte sie sich selbst

überlassen werden.

Vergleicht man das vorstehend besprochene Schloſs mit der Bd. 229 * S. 523

erläuterten Construction (* D. R. P. Nr. 504), so findet sich, daſs die Zahl der

Zuhaltungen auf die Hälfte herabgesunken ist, ohne daſs das Schloſs eine wesentliche

Einbuſse an Sicherheit erleidet. Die Anfertigung gestaltet sich dadurch beträchtlich

leichter und billiger. Uebrigens zeigt das Bd. 231 * S. 310 besprochene Juhl'sche Schloſs (* D. R. P. Nr. 7121 vom 31. October

1878 und Zusatz * Nr. 8400 vom 22. Mai 1879) bereits die gleiche Vereinfachung. Als

weiterer Vorzug ist anzuführen, daſs die Unbequemlichkeit, den Schlüssel vor

Vollendung des Riegeleinschubes abziehen zu müssen, beseitigt ist. Das Kleinau'sche Schloſs muſs, namentlich wenn es mit den

durch Fig. 12 angegebenen Verbesserungen versehen ist, als vorzüglich

bezeichnet werden. Vom rein praktischen Standpunkte aus möchte ich nur einen Einwand

erheben. Die Führung der Zuhaltungen ist derartig, daſs, da auch der Schlüssel

excentrisch angreift, Klemmungen und dadurch Störungen eintreten können und die

Kraft zum Ausheben der Zuhaltungen in Folge der gröſseren Widerstände, wie bei um

einen Bolzen drehbaren

Zuhaltungen, eine gröſsere ist. Kleinau hat

vorsichtiger Weise die Ecken der Zuhaltungen abgerundet; ob dies genügt, Klemmungen

zu vermeiden, muſs die Erfahrung lehren.

Nach dieser letzteren Richtung ist das von K. M. Sander in Hamburg (Erl. * D. R. P. Nr. 3752 vom

23. Juli 1878) construirte Schloſs dem Kleinau'schen

entschieden überlegen. Die Zuhaltungen B und i des Sander'schen Schlosses (Fig. 14 bis

16 Taf. 27) sind wie bei dem Chubbschloſs um einen Stift drehbar. Fig.

15 läſst erkennen, daſs der ausgeschlossene Riegel allein durch die

Zuhaltung B gesperrt ist. Führt man den Schlüssel ein,

dessen Gestalt aus Fig. 14

hervorgeht, so hebt dieser vermöge der Abschrägung am vorderen Ende die Zuhaltung

B aus. Der Kopf derselben steht nun genau der

Durchgangsöffnung zwischen c und o gegenüber und der Riegel kann durch den Drücker etwas

hereingezogen werden. Der Riegelschenkel trägt bei r

einen Stift, welcher in der Nuth s der Platte E läuft. Gegen den Stift m

derselben Platte legen sich die Zuhaltungsfedern. Bei dem Zurückziehen des Riegels

bewegt sich die Platte E nach Pfeil 1 und bringt alle Zuhaltungen i zum Anlegen an die entsprechenden Stufen des Schlüsselbartes, so daſs

deren Köpfe jetzt ebenfalls zwischen c und o stehen. Gegen Ende des Riegelweges bewegt der Stift

r die Platte E in

Richtung des Pfeiles 2. Der Stift n hebt die

Zuhaltungen i aus dem Schlüssel heraus, wobei dieselben

mit dem Haken i1 hinter

o fassen. Zwischen i1 und o

bleibt ein Spiel von einigen Millimeter, um bei dem Zuschlieſsen denselben Vorgang

zu ermöglichen. Sobald der Schlüssel herausgezogen wird, legt sich der Ausschnitt

v der Zuhaltung B über

c; der Riegel ist auch in dieser Stellung

festgehalten.

Stellen wir nun auch hier die Frage: Ist das Schloſs wirklich verschlossen, wenn der

Schlüssel herausgezogen wird, und welche Sicherheit besteht gegen Sperrversuche? Die

erste Frage möchte ich unbedingt mit Ja beantworten. Es ist zwar möglich, daſs die

Zuhaltung B (Fig. 15),

wenn der Riegel nicht weit genug herausgeschoben wurde, bei dem Abziehen des

Schlüssels nicht hinter c einfällt. Schiebt man nun den

Riegel zurück, so wird dieser doch sehr bald durch die bei der Einfahrt sich

einlegenden Zuhaltungen i am weiteren Zurückgehen

verhindert. Es wäre übrigens leicht, auch Gewähr für sicheres Einlegen der Zuhaltung

B zu schaffen. Man brauchte die Zuhaltungen i durch den Stift n eben

nur so weit ausheben zu lassen, daſs nur bei völlig herausgeschobenem Riegel das

Abziehen des Schlüssels möglich ist. Bezüglich der anderen Frage ist zunächst zu

erwähnen, daſs die Sicherheit des Schlosses, wenn es so wie gezeichnet ausgeführt

wird, nicht gröſser, aber auch nicht viel kleiner als die eines gewöhnlichen

Chubbschlosses ist. Man kann, wenn man die Olive so belastet hat, daſs der Riegel

bestrebt ist hereinzugehen, zunächst mit einem Sperrhaken die Zuhaltung B ausheben, worauf der Riegel etwas einfährt; dann hebt

man mit demselben Haken immer diejenige der Zuhaltungen i aus, welche die Stützung des Riegels bewirkt. Man kann also hier mit einem Haken das Aufsperren besorgen.

Das Sander'sche Schloſs läſst sich aber auf gleiche

Stufe wie das Kleinau'sche bringen durch Anlegung von

Vexirzähnen, wie dies Fig. 16

andeutet. Auch die Sperrzähne, welche das Halten der Zuhaltungen auf richtiger Höhe

während der ganzen Riegeleinfahrt nothwendig machen, lassen sich hier mit Vortheil

verwenden; aber sie sind Kleinau patentirt.

Ein sehr einfaches, dabei aber doch ziemlich hohe Sicherheit

gewährendes Schloſs mit Stechschlüssel bieten E. G. Müller

und G. J. Preuſsger in Zittau (* D. R. P. Nr. 5044 vom 12. September 1878

als Zusatzpatent zu Nr. 1343). a (Fig. 17

Taf. 27) ist der auch als Falle zu benutzende Riegel, welcher nur mit Hilfe der Nuſs

b bewegt werden kann. Die Zuhaltungen e sind um einen auf dem Nuſsflügel stehenden Stift z drehbar. Ist der für Gebrauch von beiden Seiten

eingerichtete Schlüssel eingesteckt und wird die Nuſs rechts herum gedreht, so heben

die auf den Bartstufen emporsteigenden schiefen Ebenen bei r die Zuhaltungen so weit aus, daſs die Ausschnitte p dem Sperrstifte q

gegenüberstehen und der Riegel völlig zurückgezogen werden kann. Wie aus Fig.

17 ersichtlich, stützt sich der Nuſsflügel b1 bei ausgeschobenem Riegel gegen den

Schaft des Federstiftes k (Fig. 18).

Sobald nun b1 bei dem

Oeffnen über den Ansatz k1 geglitten ist, springt der Federstift vor und sperrt durch k1 die Nuſs. Die

Zuhaltungen liegen schon mit den Ausschnitten p über

dem Sperrstift q und das Schloſs kann nunmehr als

Fallenschloſs gebraucht werden. Will man dasselbe verschlieſsen, so hat man nur den

Knopf vorzudrücken. Ist die Riegelfeder stark genug, so gehen alle Theile in die

Lage Fig. 17 und das Schloſs kann nur mit dem Schlüssel (Fig. 19)

geöffnet werden. Gegen Sperrversuche läſst sich noch gröſsere Sicherheit durch

Vexireinschnitte schaffen. Das Schloſs zeichnet sich hauptsächlich dadurch aus, daſs

die Herstellung aller Theile äuſserst einfach ist und wenig Hilfsmittel erfordert.

Bei Massenfabrikation würde sich der Preis dieses Schlosses gewiſs niedrig

stellen.

In die Besprechung der Sicherheitsschlösser mit Stechschlüssel

sei höchst origineller Bauart wegen an dieser Stelle auch das von G. Fuhrmann in Berlin erfundene Schloſs (Erl. * D. R.

P. Nr. 7228 vom 11. Februar 1879) aufgenommen. Dieses Schloſs besitzt concentrisch

zu einander liegende Sicherungstheile, welche durch den Schlüssel Bewegung in

Schraubenlinien erhalten. Die Steigung der von den einzelnen Sicherungstheilen

beschriebenen Schraubenlinien ist die gleiche, aber die Gröſse des Drehwinkels ist

verschieden, so daſs die in achsialer Richtung zurückgelegten Wege ebenfalls verschieden sind. Schlüssel

und Schloſs sind in Fig. 20 bis

23 Taf. 27 dargestellt. In einem zwischen Schloſs- und Deckblech drehbar

gelagerten cylindrischen Körper a sind zwei lange Hebel

d und e leicht drehbar

eingebettet. Diese Hebel greifen bei der in Fig. 21 und

23 gezeichneten Lage in Ausschnitte des Deckbleches ein und verhindern

Drehung des Cylinders a. In dieser Stellung werden die

Hebel gehalten durch die an den Rohren c1, c2 und c3 und an dem Dorn c4 sitzenden Teller. Soll ein Auslösen des Hebels d möglich sein, so muſs der Teller c1 bis zur Höhe des

Ausschnittes e1, c2 bis e2, c3 bis e3 und c4 bis in die Bohrung

e4 niedergedrückt

werden unter Ueberwindung der Kraft der zwischen den Tellern und zwischen c4 und h liegenden Spiralfedern. Bei dieser Stellung verlegt

eine Feder m (Fig. 23)

den Hebel d ganz in das Innere des Cylinders a. Aber noch verhindert Hebel e die Drehung von a. Um auch e auszulösen, müssen die Teller c1 bis c3 noch so viel gedreht werden, daſs in den Rändern

derselben angebrachte Einschnitte dem Hebel e

gegenüberstehen (Fig. 21).

Beide Bewegungen der Sicherheitstheile, die achsiale Verschiebung und die Drehung,

erfolgen gleichzeitig durch den Schlüssel und ergeben so die schraubende Bewegung.

Der korkzieherartige, durch Winden eines Stückes Flachstahl hergestellte Schlüssel

(Fig. 20) trägt unten in verschiedenem Abstand von der Achse Stufen von

verschiedener Tiefe, welche bei dem Einstecken des Schlüssels auf die aus Fig.

21 ersichtlichen Zähne der Rohre c1 bis c3 wirken und deren Drehung veranlassen; der mittlere

Zapfen drückt den Dorn c4 nieder. Da das Schlüsselloch ein der Dicke des Schlüssels entsprechender

rechwinkliger Spalt ist, kann der Schlüssel auch nur durch eine schraubende Bewegung

eingebracht werden. Ist auch der Hebel e durch Feder

n in das Innere des Cylinders verlegt, so läſst

sich letzterer drehen und der Flügel k, welcher bis

dahin den Riegel sperrte, wird frei. Um das Schloſs zu verschlieſsen, ist der Riegel

mit Hilfe der Nuſs auszuschieben, der Cylinder a durch

den Schlüssel zurückzudrehen und dieser abzuziehen. Die starke, unter dem Teller von

c4 liegende Feder

bewirkt das Auslegen der Hebel, die übrigen Teller gehen ebenfalls unter

Federwirkung herauf und werden zugleich durch dieselben Federn zurückgedreht.

Der Sicherheitsgrad dieses Schlosses ist ohne Zweifel ein sehr groſser. Die Bewegung

der Sicherungen nach Schraubenlinien und die Lage der Angriffe derselben erschwert

die Anwendung von Sperrwerkzeugen ungemein. Die ganze Anordnung des

Schloſsmechanismus läſst überhaupt das bei allen anderen Sicherheitsschlössern

anwendbare und wiederholt erwähnte Sperrverfahren nicht zu. Wenn man hier den

Drücker der Nuſs so belastet, daſs der Riegel gegen den Flügel k angepreſst wird, kann man wohl den Cylinder a so viel drehen, als das Spiel der Hebel d und e in den Schlitzen

der Schloſsdecke zuläſst. Dadurch wird aber nur das „Fühlen“, welcher der

Zuhaltungsteller den

meisten Widerstand an den Hebeln findet, wenn davon hier überhaupt die Rede sein

kann, erschwert. Um bei diesem Schlosse einen Sperrversuch mit Aussicht auf Erfolg

vornehmen zu können, müſsten die Hebel d und e auf irgend eine Weise stark gegen die Teller der

Sicherungen angepreſst werden. Der von den Federn m und

n auf die Hebel und durch diese auf die Teller

abgegebene Druck erscheint mir nicht genügend, um auf Grund der dadurch

hervorgerufenen Reibung erfolgreiche Sperrversuche zu ermöglichen.

Der in diesem Schloſs verwirklichte Gedanke muſs als ganz vorzüglich anerkannt

werden. Die Anordnung der Sicherungstheile in der angegebenen Weise ist meines

Wissens neu und viel versprechend, weil es dadurch unmöglich gemacht ist, das

Schloſs auf die bisher übliche Weise aufzusperren. Die Herstellung der Theile

verursacht ebenfalls keine Schwierigkeiten. Auch können dieselben solid angefertigt

werden. Bedenken erregt nur, daſs die zwischen den Tellern liegenden Federn auch als

Torsionsfedern zu wirken haben.

Styriaschlösser.

Eine recht gute Construction zeigt das für Geldschränke bestimmte, in Fig. 24 bis

27 Taf. 27 dargestellte Sicherheitsschloſs von Karl Ade in Stuttgart (* D. R. P. Nr. 1585 vom 5. August 1877). Der

Schlüssel desselben (Fig. 26)

zeigt die Form des Styriaschlüssels; er enthält zwei gezahnte Platten und läſst sich

zum Schutz derselben taschenmesserartig zusammlegen. Das Schloſs (Fig. 24)

besitzt einen Hauptriegel A, welcher durch den auf dem

Verschluſsriegel B sitzenden starken Zahn b gesperrt wird. Will man das Schloſs öffnen, so hat

man zunächst den Schlüssel in das Schlüsselloch l

einzuführen und bis zum Aufsitzen hineinzustoſsen. Dreht man nun die Nuſs C rechts um, so steigt der Verschluſsriegel B auf und ertheilt dem um den Stift k drehbaren Wechsel K

ebenfalls Rechtsdrehung. Auf der Nabe dieses Wechsels sitzen lose drehbar eine

Anzahl Zuhaltungen oder Sicherheitsplatten E der aus

Fig. 27 ersichtlichen Gestalt. Zwischen den Zuhaltungen liegen zur

Trennung dünne Metallscheiben. Eine mit dem Wechsel K

verschraubte etwas federnde Platte K1 (Fig. 25)

preſst die Zuhaltungen gegen einander und gegen den Wechsel. Die dadurch entstehende

Reibung genügt, um bei Drehung des Wechsels durch den aufsteigenden Verschluſsriegel

die Sicherheitsplatten so lange mitzunehmen, bis diese einen Widerstand finden.

Dieser tritt dadurch auf, daſs die an den Zuhaltungen befindlichen Stifte x gegen die Schlüsselstufen stoſsen. Haben sich die

Zuhaltungen angelegt, so stehen die tiefen Einschnitte n derselben genau über einander und gestatten dem Riegelstift D bei weiterer Drehung der Nuſs den Eintritt. Der

Nuſsflügel faſst den Angriff des Hauptriegels und zieht diesen zurück, sobald der

Verschluſsriegel seine höchste Stellung erlangt hat. Ist irgend eine Zuhaltung E nicht genau eingestellt, so stöſst der Riegelstift

D gegen dieselbe und der Verschluſsriegel kann

nicht weiter ausgehoben werden.

Auf die gewöhnliche Weise unternommene Sperrversuche werden bei diesem Schloſs kaum

zu einem Erfolg führen, weil die Bewegung der Zuhaltungen, selbst wenn sich

dieselben nicht an dem Riegelstift D reiben, nur nach

Ueberwindung einer verhältniſsmäſsig groſsen Reibung möglich ist. Selbst äuſserst

feines Gefühl dürfte hier kaum diejenige Zuhaltung herausfinden lassen, welche am

meisten von dem Riegelstift D gepreſst wird.

Vexireinschnitte machen das Gelingen des Sperrversuches ebenfalls im höchsten Grade

unwahrscheinlich. Das Schlüsselloch dieses Schlosses wird nach dem Herausziehen des

Schlüssels durch eine sich selbstthätig schlieſsende Klappe verschlossen, um das

Eindringen von Staub zu verhüten. Eine wesentliche Erschwerung bei Sperrversuchen

kann dadurch aber nicht herbeigeführt werden. Das Schloſs zeichnet sich ganz

abgesehen von dem gebotenen hohen Sicherheitsgrade vortheilhaft durch solide

Construction aus. Besonders ist das Fehlen aller Federn hervorzuheben, durch welche

Störungen am häufigsten eintreten.

In dem Zusatzpatent (Nr. 1767 vom 6. September 1877) hat Ade noch folgende Veränderungen des eben beschriebenen Schlosses

niedergelegt. Der Schlüssel besitzt in einem besonderen, in Fig. 28

Taf. 27 herausgezogen gezeichneten Schieber I fünf

eingesetzte, durch einen federnden Keil gehaltene Röhrchen r, welche an der vorderen (rechten) Seite mit Bohrungen verschiedener

Conicität versehen sind. In diese Bohrungen treten die in die Zuhaltungen

eingesetzten Stifte x (Fig. 27)

ein. Die Kegelwinkel der zusammenarbeitenden Röhrchen und Stifte müssen genau zu

einander passen, sonst werden die Sicherheitsplatten nicht richtig eingestellt. Ist

das Schloſs verschlossen und will man das Schlieſsen mit dem richtigen Schlüssel

Unbefugten unmöglich machen, so hat man nur nöthig, den Schieber I des Schlüssels herauszuziehen, den Federkeil p zu lösen und zwei der Röhrchen mit einander zu

vertauschen. Davon dürfte nicht viel Gebrauch gemacht werden, da für den Besitzer

des Schlüssels die Gefahr zu nahe liegt, durch ein Versehen bei dem Vertauschen oder

Einstellen vor erneutem Gebrauch selbst nicht mehr schlieſsen zu können. Diese

Bauart hat aber hauptsächlich dadurch Werth, daſs das Nachmachen eines Schlüssels,

selbst wenn der richtige zur Verfügung steht, sehr schwierig ist, wegen der

verschieden conischen Bohrungen der Röhrchen und ferner dadurch, daſs die 5 Röhrchen

120 verschiedene Stellungen zulassen, man also 120 Schlösser mit Schlüsseln versehen

kann, bei denen je zwei und zwei Röhrchen gleich sind, ohne daſs ein Schlüssel mehr

als ein Schloſs sperrt.

Zur weiteren Erhöhung der Sicherheit des Schlosses hat Ade noch folgende Einrichtung hinzugefügt. Die Stirnseite des

Schlüsselschiebers I

trägt zwei conische

Bohrungen (Fig. 28),

in welche bei dem Einstecken des Schlüssels in Richtung des Pfeiles Fig. 29 die

Stifte I und II eintreten.

Diese werden durch Federn unterstützt, geben dem Drucke nach und gehen, nachdem der

Schlüssel ganz eingesteckt ist, so weit zurück, daſs zwei halbkreisförmige

Einschnitte a bei b

zusammenfallen und eine cylindrische Bohrung bilden, in welche von unten her ein am

Verschluſsriegel B (Fig. 24)

angebrachter Dorn eintritt. Fallen diese Einschnitte a

nicht zusammen, so läſst sich der Verschluſsriegel nicht weiter bewegen. – Die

Sicherheit des Schlosses wird durch diese Einrichtung erhöht; daran ist nicht zu

zweifeln. Eine Erhöhung derselben scheint mir aber gar nicht nothwendig; sie führt

nur zu Umständlichkeiten.

An diesem Ade'schen Schloſs hat Karl Hermann in Nürnberg verschiedene Veränderungen

angebracht, die jedoch nicht alle als hervorragende Verbesserungen betrachtet werden

können. Zweckmäſsig ist von Hermann der

Verschluſsriegel so angeordnet worden, daſs derselbe bei einer weiteren

Rechtsdrehung der Nuſs C (Fig. 24)

wieder heruntergeht. Dadurch wird der Schlüssel frei und kann nach dem Oeffnen

abgezogen werden, während er bei der Ade'schen

Construction stecken bleiben muſs, so lange das Schloſs offen ist. Ferner führt Hermann die Röhrchen in den Schlüssel von der Rückseite

ein und sichert dieselben durch einen kleinen Schieber. Dieser ist so durchbohrt,

daſs nur immer je zwei Röhrchen auf einmal herausgenommen oder vertauscht werden

können. Bei dem Ade'schen Schlüssel können bei

ungeschickter Handhabung recht leicht alle Röhrchen auf einmal herausfallen.

Eine etwas veränderte Ausführung des Ade-Hermann'schen Schlosses zeigt das Schloſs von J. Ostertag in Aalen (* D. R. P. Nr. 9208 vom 15. Februar 1879).

Vereinigung mehrerer Sicherheitsschlösser.

Geldschrankfabrikanten suchen zuweilen ihren Schlössern die höchste Sicherheit gegen

Aufsperren dadurch zu geben, daſs sie zwei Sicherheitsschlösser gleicher oder

verschiedener Systeme zu einem Ganzen vereinigen. Vom theoretischen Standpunkt läſst

sich dagegen nichts einwenden, wenn man die von einem Schlosse gebotene Sicherheit

für ungenügend hält. Man darf aber nicht auſser Acht lassen, daſs Störungen um so

häufiger auftreten werden, je umständlicher der Mechanismus ist. Ein gut construirtes Sicherheitsschloſs ist deswegen

meiner Meinung nach immer einer Combination mehrerer vorzuziehen. Bei Durchsicht der

auf Sicherheitsschlösser ertheilten Patente fanden sich folgende Combinationen: 1)

Brahma- mit Chubbschloſs, 2) Chubbschloſs mit Styriaschloſs, 3) Chubbschloſs mit

Chubbschloſs.

Das Brahma-Chubbschloſs von Franz Garny in Frankfurt a. M. (* D. R. P. Nr. 11619

vom 14. Februar 1880) ist geschickt angeordnet. Das Gehäuse des Brahmaschlosses ist

oben zu einer flachen cylindrischen Dose erweitert, in welcher der Verschluſsriegel

des Chubbschlosses nebst Zuhaltungen untergebracht sind. Originell an dem

Chubbschlosse ist, daſs die Zuhaltungen 2mal rasch nach einander ausgehoben werden.

Zu diesem Zwecke trägt der Schlüssel zwei unter etwa einem rechten Winkel zu

einander stehende, ungleich gestufte Chubbbärte. Bei dem Aufschlieſsen hebt zuerst

der Bart 1, gleich darauf der Bart 2 die Zuhaltungen aus. Geschieht dies nicht, oder nicht

in der richtigen Weise, so kann der Schlüssel nicht weiter gedreht und das Schloſs

nicht geöffnet werden.

Das Styria-Chubbschloſs von G. Schnizer in Stuttgart (* D. R. P. Nr. 11786 vom 9.

März 1880) ist streng genommen keine Combination. In einem Gehäuse liegen ein

Styriaschloſs als Hauptschloſs und ein Chubbschloſs neben einander. Nachdem das

erstere verschlossen, schreitet man zum Verschlieſsen des Ghubbschlosses, wodurch

noch ein Riegel ausgeschoben wird, ferner der Mechanismus des Styriaschlosses durch

eine übergeschobene gehärtete Stahlplatte, welche zugleich durch eine Zunge das

Schlüsselloch desselben absperrt, weiter gedeckt wird und endlich der

Verschluſsriegel des Styriaschlosses noch eine besondere Feststellung erfährt.

Unter den Combinationen zweier Chubbschlösser nimmt die von Otto Kötter in Barmen (* D. R. P. Nr. 11014 vom 10.

Februar 1880) angegebene die erste Stelle ein. Das Schloſs ist in Fig. 30 und

31 Taf. 27 dargestellt. Mit b ist der

zweiköpfige Hauptriegel, mit c eine schieſsende Falle

bezeichnet. Die um den Stift o drehbaren Zuhaltungen

sind in zwei Gruppen p und q von je 4 oder 5 Stück getheilt und haben die Form eines doppelarmigen

Hebels. Die Zuhaltungen liegen über einander und zwar die ungeraden bei p, die geraden bei q. Wird

nun der mit Doppelbart versehene Schlüssel über den Dorn r eingeführt und im Sinne des Pfeiles Fig. 31 um

90° gedreht, so stellen sich alle Zuhaltungen so ein, daſs der Zahn k die Einschnitte durchlaufen kann, wenn durch

Weiterdrehen des Schlüssels die Hebung des Verschluſsriegels i erfolgt. Hat man mit dem Schlüssel eine Gesammtdrehung von 270°

ausgeführt, so sind die Zuhaltungen abermals ausgehoben und der zweite Bart faſst

den zweiten Angriff des Verschluſsriegels und bringt denselben in die zweite Tour.

Hierbei verläſst der am Verschluſsriegel sitzende Zahn l den Riegeleinschnitt und ist dessen Rückschiebung nicht mehr hinderlich.

Ebenso verläſst die Fläche u am Verschluſsriegel die

Nuſs d, welche nunmehr erst gedreht werden kann. Aber

noch läſst sich der Hauptriegel nicht zurückziehen, da er durch den Sperrkegel n gesperrt ist. Um n

auszuheben, hat man den Schlüssel noch um 90°, also insgesammt um 450°, zu drehen. Dabei steigt der

Verschluſsriegel noch etwas auf und hebt mit dem Stift m den Sperrkegel n aus. Durch eine

Rechtsdrehung der Nuſs zieht man den Hauptriegel b

herein. Die Falle c folgt erst, wenn der kürzere Flügel

f gegen den kurzen Arm des Hebels gg1 wirkt; der längere

Arm erfaſst den auf dem Fallenschaft befindlichen Stift s. Der Arm g1

tritt bei völlig zurückgezogener Falle unter den Schnapper n und stützt diesen, wenn der Schlüssel um 90° zurückgedreht wird, um

abgezogen zu werden. Die Thür kann geöffnet werden; Riegel und Falle sind ganz

hereingezogen, letztere, wenn beide Flügel der Nuſs horizontal stehen. Dreht man

hierauf die Nuſs etwas zurück, so schieſst die Falle wieder vor und der Schnapper

n legt sich, weil der Arm g1 ihn nicht mehr stützt, gegen den

Riegelschaft. Wird die Thür zugeworfen, so geht die Falle zurück und schlieſst dann

ein. Die Thür ist verschlossen; denn die Falle kann durch die Nuſs nicht

zurückgezogen werden, da jetzt der Schnapper n den

Hebel gg1 sperrt, wie

aus Fig. 30 hervorgeht.

Man hat, um das Schloſs zu öffnen, erst wieder den Schlüssel einzuführen und um 90°

zu drehen, wobei der Schnapper n durch den

Verschluſsriegel ausgehoben wird. Um das Schloſs ganz zu verschlieſsen, hat man den

Hauptriegel mittels Nuſs vorzuschieben und den Verschluſsriegel durch eine volle

Umdrehung des Schlüssels einzulegen. Gewähr für sicheren Verschluſs ist ohne

weiteres gegeben; denn der Verschluſsriegel läſst sich nicht einschlieſsen, wenn der

Hauptriegel nicht ganz ausgeschoben ist. Das Schloſs ist als sehr sicher zu bezeichnen. Die Hebelarm Verhältnisse der Zuhaltungen sind

sehr günstig; es verhalten sich die Strecken x und y (Fig. 31)

wie 1 zu 1,75; eine geringe Abweichung der Bartstufen wird also bereits eine

Verschiebung des Verschluſsriegels hindern. Jeder Bart des Schlüssels enthält ebenso

viel Stufen, als Zuhaltungen vorhanden sind; die geraden und die ungeraden Stufen

kommen bald mit der einen, bald mit der anderen Gruppe der Zuhaltungen in Wirkung.

Sperrversuche dürften bei der groſsen Zahl der Zuhaltungen kaum zu einem Erfolg

führen. Die Theile des Schlosses lassen sich leicht herstellen. Der Schlüssel hat

nur den Verschluſsriegel zu bewegen; alle Sicherungstheile können in Folge dessen

leicht gehalten werden, Hauptriegel und Nuſs dagegen sehr stark.

Ein guter Gedanke liegt dem aus einer Combination zweier

einfacher Chubbschlösser bestehenden Schloſs von C.

Hartbrich in Berlin (* D. R. P. Nr. 12 579 vom 21. Mai 1880) zu Grunde.

Leider ist die Ausführung, wie weiter unten ersichtlich, eine ungenügende, m (Fig. 32 und

33 Taf. 27) ist der Hauptriegel des Schlosses, welcher nur durch die Nuſs

n Bewegung erhält. In dem Kasten i sind zwei einfache Chubbschlösser untergebracht,

deren Riegel mit k und k1 bezeichnet sind. Die Riegel sind

rechtwinklig umgebogen, die Köpfe l und l1 in Gelenken

eingehängt und werden durch Federn immer gegen den Hauptriegel herangetrieben. Bei

der gezeichneten Stellung läſst sich der Hauptriegel ausschlieſsen. Verschlieſst man

nun mit dem Schlüssel (Fig. 34)

das doppelte Chubbschloſs, so legen sich die Köpfe l

und l1 in die

Ausschnitte p und p1 und sperren den Hauptriegel. Dies tritt aber nur

dann ein, wenn der Hauptriegel ganz herausgeschoben war. Ist der Hauptriegel in

Folge einer Nachlässigkeit nicht ganz ausgeschlossen, so läſst sich das Chubbschloſs

trotzdem verschlieſsen. Es stellen sich die Köpfe l und

l1 dann schräg,

ohne den Hauptriegel zu sperren. Derselbe läſst sich mit der Nuſs zurückziehen. Der

Erfinder mag wohl von folgenden Gedanken ausgegangen sein: Man schlieſst das

Chubbschloſs auf, zieht mit einem Knopf den Hauptriegel zurück und verschlieſst das

Chubbschloſs sogleich wieder. Die Thür ist offen. Will man sie schlieſsen, so ist

nur der Hauptriegel wieder vorzuschieben. Aber es ist keine Gewähr geboten, daſs die

Thür auch wirklich verschlossen ist; sie kann vielmehr durch einen einzigen Griff zu

öffnen sein. Hätte Hartbrich die Köpfe l und l1 fest mit den Riegeln verbunden, so wäre damit ein

Schloſs geschaffen, welches bezüglich Sicherheit den Anforderungen entspricht, die

man an ein für Laden- und Niederlags-, ja selbst für Geldschrankthüren bestimmtes

Schloſs gewöhnlich stellt.

Denkt man sich aus dem eben beschriebenen Schloſs das

Doppel-Chubbschloſs herausgelöst, den einen Riegel k

direct als Hauptriegel verwendet, den anderen k1 als Blindriegel, welcher nie aus dem Inneren des

Schlosses heraustritt und die Rolle eines Verschluſsriegels spielt, so erhält man

die Construction von Ferdinand Kausch in Berlin (* D.

R. P. Nr. 5972 vom 10. December 1878). Die beiden Riegel sind durch einen

gleicharmigen Hebel oder Wechsel so mit einander verbunden, daſs die Verschiebung

des einen nur bei gleichzeitiger Verschiebung des anderen vor sich gehen kann. Das

Schloſs gewährt, da die Zahl der Zuhaltungen doppelt so groſs ist als bei einem

einfachen Chubbschloſs, eine etwas gröſsere Sicherheit, wird aber dafür auch nahezu

das doppelte kosten. Der Schlüssel muſs sehr solid hergestellt werden, da mit

demselben beide Riegel zu verschieben sind.

Tafeln