| Titel: | Lenker-Umsteuerung für Schiffsmaschinen. |

| Autor: | Whg. |

| Fundstelle: | Band 242, Jahrgang 1881, S. 6 |

| Download: | XML |

Lenker-Umsteuerung für

Schiffsmaschinen.

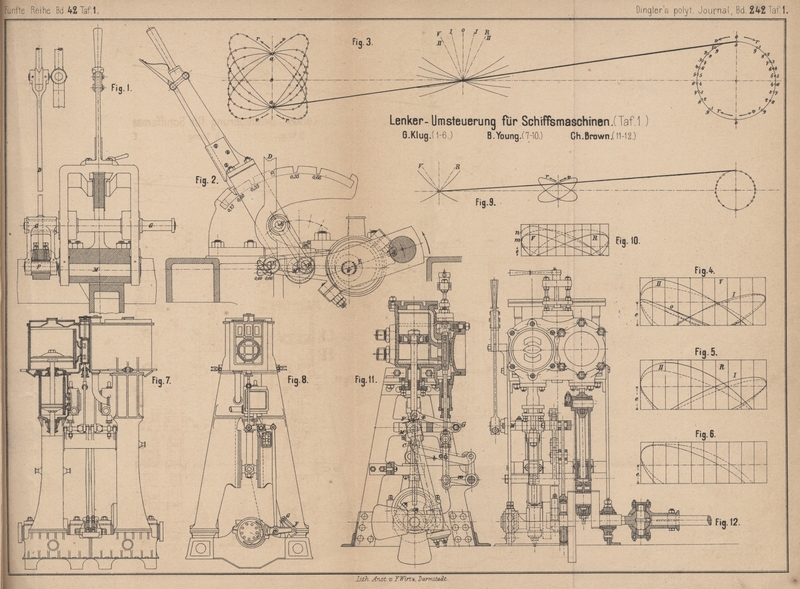

Mit Abbildungen auf Tafel 1.

Lenker-Umsteuerung für Schiffsmaschinen.

In neuerer Zeit wird (namentlich bei Maschinen von Schraubendampfern) eine

Reversirsteuerung vielfach angewendet, welche sich durch besondere Einfachheit

auszeichnet. Diese Steuerung arbeitet mit einem

Excenter, dessen Stange in einem beliebigen Punkte durch einen Lenker auf einem

Kreisbogen geführt wird derart, daſs Excenter, Excenterstange und Lenker ein

Kurbelviereck bilden. Die Schieberbewegung wird von einem andern Punkte der

Excenterstange rechtwinklig zu dieser abgeleitet. Die Wirkungsweise ist ähnlich wie

bei der Steuerung von Hackworth (vgl. 1876 219 * 3), bei welcher ein Punkt der Excenterstange in

einer Coulisse geradlinig geführt wird, der Lenker also

unendlich lang zu denken ist.

Fig.

1 und 2 Taf. 1

zeigen diese Steuerung in der Anordnung von G. Klug in

Hamburg (* D. R. P. Kl. 14 Nr. 6646 vom 31. December

1878). Das Excenter E hat mit der Kurbel gleiche

Richtung. Bei C greift die Schieberschubstange CD an, während der Punkt F durch den Lenker FG auf einem

Kreisbogen geführt wird. Wie bei der Hackworth'schen Steuerung beschreibt der

Angriffspunkt der Schieberschubstange auch hier eine ellipsenähnliche Bahn und, wie

bei jener die Umsteuerung durch Drehung der Coulisse, also der geradlinigen Bahn des

geführten Punktes, bewirkt wird, erfolgt dieselbe hier durch Drehung der

Kreisbogenbahn des Punktes F. Der Drehpunkt G des Lenkers befindet sich nämlich an dem um den

festen Punkt M drehbaren Umsteuerhebel und kann durch

diesen in verschiedenen Lagen festgestellt werden. Die beiden in Fig. 2

gezeichneten Bahnen des Punktes C entsprechen den

beiden äuſsersten Stellungen des Umsteuerhebels.

In Fig.

3 sind in gröſserem Maſsstabe die Bahnen von C für fünf verschiedene Stellungen des Hebels gezeichnet, von denen zwei

für den Vorwärtsgang, zwei für den Rückwärtsgang und die mittlere für den Stillstand

der Maschine gelten. Die beiden Theile einer jeden Bahn, welche den beiden

Kolbenhüben einer Umdrehung entsprechen, sind ebenso wenig wie bei der

Hackworth'schen Steuerung einander congruent. Die Schieberbewegung ist demnach auch

für die beiden Kolbenhübe nicht gleich. Da aber auch die Drehwinkel der Kurbel,

welche gleichen Kolbenstellungen entsprechen, beim Hin- und Hergang ungleich sind

(um so mehr, je kürzer die Pleuelstange ist), so kann man die Anordnung derart

treffen, daſs beide Ungleichförmigkeiten sich theilweise aufheben. Man kann ferner

die gröſsere Cylinderfüllung der der Kurbel zugewendeten Cylinderseite zukommen lassen, während bei den gewöhnlichen

Excentersteuerungen das Umgekehrte der Fall ist. Dies ist aber sehr wichtig bei

Maschinen mit oben stehendem Cylinder, wie sie bei Schraubendampfern allgemein

gebräuchlich sind. Bei Anwendung einer der gewöhnlichen Coulissensteuerungen

bekommen die Theile beim Abwärtsgang einen stärkeren

Antrieb als beim Aufgang, wodurch eine groſse

Ungleichförmigkeit im Gange der Maschine hervorgebracht wird. Erhält der Cylinder

aber für den Aufgang eine gröſsere Füllung, so kann

dadurch die Wirkung der Schwere der auf- und abgehenden Massen theilweise

ausgeglichen werden. In Fig. 4 sind

die Schieberdiagramme für die Mittellage und für die Stellungen I und II des

Vorwärtsganges dargestellt, wie sie den in Fig. 1 bis

3 angenommenen Verhältnissen entsprechen. Die beiden Curven für Auf- und

Niedergang sind dabei der besseren Vergleichung halber in derselben Lage gezeichnet;

die ausgezogenen Curven entsprechen dem Aufgang, die punktirten dem Niedergang. Für

die äuſserste Stellung II ergibt sich für Auf- und

Niedergang etwa 0,6 Füllung (wenn die äuſsere Deckung = e genommen wird), obgleich der Schieber beim Aufgang einen gröſsern

Ausschlag macht. Für die Stellung I erhält man beim

Aufgang eine etwas gröſsere Füllung (etwa 0,34 gegen 0,30 beim Niedergang). Fig.

5 zeigt in gleicher Weise die Diagramme I und

II für den Rückwärtsgang. Bei beiden Stellungen I und II ergibt sich für

den Aufgang eine um reichlich 0,1 gröſsere Füllung. Zur weitern Vergleichung ist in

Fig. 6 noch ein Diagramm angegeben, welches dem Falle entspricht, daſs

der Schieber direct von dem mit einem Voreilwinkel von 43° aufgekeilten Excenter

bewegt würde. Dabei ist, wie bei den ersten Diagrammen, das Verhältniſs der

Pleuelstangenlänge zum Kurbelradius = 4 genommen. Man erkennt, daſs in diesem Falle

die Füllung für den Niedergang um etwa 0,1 gröſser sein würde als für den

Aufgang.

Wenn in den Todtpunktlagen der Kurbel der Punkt F der

Excenterstange mit dem Drehpunkt M des Steuerhebels

zusammenfällt, so ist der Schieber zu Anfang des Kolbenhubes immer gleich weit (=

oa = oa1 in Fig. 3) von

seiner Mittellage entfernt, welche Stellung der Steuerhebel auch einnehmen mag. Man

erhält also dann für alle Lagen gleiches Voreilen des Schiebers.

Für die praktische Ausführung der Steuerung ist zu beachten, daſs ein geringer todter

Gang der Zapfen F und G

die Schieberbewegung wesentlich beeinfluſst. Es wird deshalb gut sein, diese Zapfen

möglichst lang zu machen, wie in Fig. 1

angegeben. Die Anordnung Fig. 1 und

2 ist für eine Zweicylindermaschine bestimmt und deshalb der in Form

eines kräftigen Rahmens ausgeführte Steuerhebel auf jeder Seite mit einem Zapfen G versehen.

Statt den Angriffspunkt C der Schieberschubstange

jenseits des geführten Punktes F anzunehmen, kann man

denselben auch zwischen der Kurbelwelle und jenem Punkte F wählen. Es muſs dann das Excenter der Kurbel entgegengerichtet sein,

oder es muſs die Bewegung auf den Schieber unter Einschaltung von Hebeln übertragen

werden. Im Uebrigen bleibt die Wirkungsweise die gleiche. Diese Einrichtung dürfte

der von Klug vorzuziehen sein, weil dann erstens der

Zapfen F des Lenkers einen geringeren Druck erhält und

zweitens ein Lockerwerden dieses Zapfens einen viel geringeren Einfluſs auf die

Schieberbewegung hat.

Fig.

7 und 8 Taf. 1

zeigen nach Engineering, 1881 Bd. 31 S. 280 eine solche

Anordnung mit einem der Kurbel gleich gerichteten Excenter und Uebertragung der

Bewegung auf den Schieber mittels eines Doppelhebels. Befindet sich der Drehpunkt

G des Lenkers wie gezeichnet oberhalb der

Excenterstange, so wird der Punkt C von der Mittellage

weiter nach oben als nach unten, der Schieber mithin weiter nach unten als nach oben

ausschlagen, so daſs die Cylinder für den Niedergang eine stärkere Füllung erhalten.

Wie fehlerhaft die Dampfvertheilung durch eine derartige Anordnung des Lenkers in

Verbindung mit dem Einfluſs der kurzen Pleuelstange werden kann, ist in Fig.

9 und 10

veranschaulicht. Das Diagramm Fig. 10, in

welchem wieder die punktirten Curven sich auf den Niedergang beziehen, läſst

erkennen, daſs bei der angenommenen äuſsern Deckung e

sowohl beim Vorwärts-, wie beim Rückwärtsgang in den gezeichneten Lagen V und R die Füllung für

den Niedergang etwa 0,2 gröſser ist als für den Aufgang. Auch für die übrigen Lagen

würde die Dampfvertheilung mehr oder weniger ungünstig sein. Damit dieselbe ähnlich

wie bei der Klug'schen Steuerung (vgl. Fig. 4 und

5) ausfalle, muſs der Drehpunkt G des

Lenkers FG unterhalb der Excenterstange liegen. Auch

eine gröſsere Länge desselben würde vortheilhaft sein. Man kann allerdings dadurch,

daſs man den Schieber auf ungleiches lineares Voreilen montirt, für eine bestimmte

Stellung des Steuerhebels gleiche Füllungen für Auf- und Niedergang erzielen. In

Fig. 10 ist dies durch die strichpunktirte Curve angedeutet, für welche

ein um mn gröſseres lineares Voreilen beim

Niedergang vorausgesetzt ist. Auch für die übrigen Stellungen würde die

Ungleichförmigkeit der Dampfvertheilung dann gemildert werden; doch wird die entgegengesetzte

Anordnung des Lenkers immer vorzuziehen sein.

Beachtenswerth an der in Fig. 7 und

8 dargestellten Maschine ist die trotz ihrer groſsen Einfachheit sonst

nicht beliebte Anordnung des Niederdruckcylinders direct auf dem Hochdruckcylinder. Der von oben eingesetzte Zwischendeckel ist

durch ein in dem vorspringenden Rande des groſsen Cylinders angebrachtes Mannloch

zugänglich, so daſs die Schrauben bequem gelöst und dann beide Kolben mit einander

nach oben herausgezogen werden können. Ferner kann auch durch dieses Mannloch die

Packung der Stopfbüchse erneuert werden, während das Anziehen derselben mit Hilfe

eines Schraubengetriebes von auſsen geschieht. Die Maschine ist von B. Young in London entworfen.

Von Ch. Brown, dem Director der

Schweizer Locomotiv- und Maschinenfabrik in Winterthur, sind die

Lenker-Umsteuerungen schon seit längerer Zeit angewendet worden. Eine in jener

Fabrik ausgeführte Maschine für ein Schraubendampfboot des Genfer Sees ist nach Engineering, 1881 Bd. 31 S. 35 in Fig. 11 und

12 abgebildet. Die Maschine ist, wie die vorhergehende, eine

Zwillingsmaschine, leicht gebaut und in allen Theilen zweckmäſsig durchgeführt. Die

Excenterstangen C sind hier vertical gerichtet und die

Bewegung wird durch Stangen l und Winkelhebel w auf die Schieber übertragen. Diese Anordnung

gestattet die Benutzung verhältniſsmäſsig langer Excenterstangen, was für die

Dampfvertheilung von Vortheil ist. Die Excenter müssen hierbei um 90° gegen die

Kurbeln versetzt sein. Die Lenker FG, welche die

Excenterstangen in den Endpunkten führen, hängen bei G

in einem Rahmen, welcher mit seitlichen Zapfen M in dem

schmiedeisernen Gestell der Maschine gelagert ist. – Beachtenswerth ist noch die

Kreisform des Schiebers und die aus Fig. 12

ersichtliche Gestalt der Kanalmündungen, sowie die gabelartige Ausführung der

Pleuelstangen und cylindrische Führung der Kolbenstange, endlich auch das

Kugelgelenk, welches die Kurbelwelle mit der Schraubenwelle verbindet.

Whg.

Tafeln