| Titel: | Neuerungen an selbstschliessenden Ventilen. |

| Fundstelle: | Band 242, Jahrgang 1881, S. 10 |

| Download: | XML |

Neuerungen an selbstschlieſsenden Ventilen.

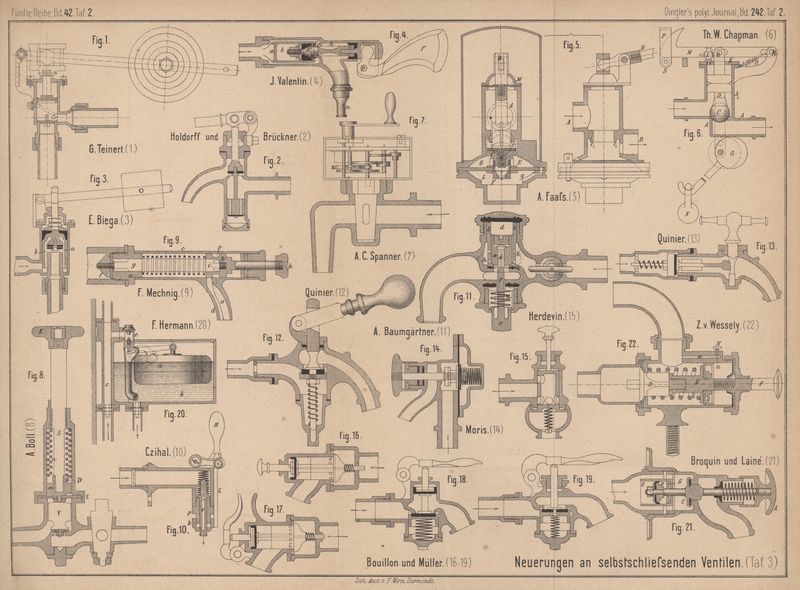

Patentklasse 85. Mit Abbildungen auf Tafel 2.

Neuerungen an selbstschlieſsenden Ventilen.

Der Zweck der Selbstschluſsventile ist stets, einen möglichst stoſsfreien

selbstthätigen Abschluſs des Wassers ohne Schaden für die Rohrleitung zu

ermöglichen, um so entweder einer Wasservergeudung durch den Consumenten

vorzubeugen, oder um nur eine gewisse Menge Wasser abflieſsen zu lassen, wie dies

letzteres namentlich bei Closetventilen in vielen Fällen vom Hausbesitzer gewünscht wird, da

dieselben nicht nur eine übermäſsige Spülung verhindern, sondern in Vielen

Constructionen auch gleichzeitig das Spülen selbstthätig bewirken.

Bei der Beurtheilung von selbstschlieſsenden Ventilen ist neben der guten und

sicheren Wirkungsweise beim Oeffnen und Schlieſsen als ein sehr wesentlicher Factor

die gröſstmöglichste Einfachheit der Construction zu berücksichtigen. Die erste

Bedingung, das stoſsfreie Oeffnen und Schlieſsen des Ventiles, ist durch

verschiedene Constructionen vollständig erfüllt, welche aber trotzdem, weil sie

nicht einfach genug, nicht zu empfehlen sind. Hingegen zeigen andere Ventile eine

groſse Einfachheit, deren Wirkung dabei durchaus keine sichere und stoſsfreie

ist.

Als Mittel zur Erreichung eines stoſsfreien Schlusses bediente man sich zuerst der

Hebelgewichte und Federn, deren Wirkung zu unterstützen dann der Wasserstrom selbst

zu Hilfe gezogen wurde, bis endlich das Absperren der Ventile allein durch den

Wasserdruck zu erzwingen gelang, während das Oeffnen natürlich, abgesehen von ganz

bestimmten Fällen, immer durch äuſsere mechanische Mittel zu geschehen hat.

Der beim Oeffnen wie Schlieſsen des Ventiles auftretende Wasserstoſs ist nur durch

ein Mittel, wie bei den Niederschraubventilen, zu vermeiden, nämlich durch die ganz

allmähliche Vergröſserung bezieh. Verminderung der Durchströmungsquerschnitte, Die

Art und Weise, in welcher dieses Princip benutzt und ausgeführt wird, ist eine

äuſserst mannigfaltige und sind die verschiedenen Lösungen dieser Aufgabe in der

folgenden Betrachtung neuerer Constructionen von selbstschlieſsenden Ventilen

behandelt.

1) Schluſs durch äuſsere mechanische Mittel.

Die Zahl solcher Ventil- bezieh. Hahnconstructionen, welche den Abschluſs nur durch

Hebelgewichte, Federn, Federn mit Excenter u. dgl. bewirken, ist eine äuſserst

groſse; doch haben die meisten derselben den Fehler eines zu plötzlichen

Abschlusses, in Folge dessen ein Stoſs auftritt. Dies sucht man durch eine

Verbesserung der Ventileinrichtung oder durch die Anbringung besonderer

Vorrichtungen an den Auslaufstellen (Wasserbehälter mit oder ohne Windkessel) zu

vermeiden.

Durch Gewichtshebel: Den selbstthätigen Abschluſs eines

Kükenhahnes will J. Hilgers in

Rheinbrohl (* D. R. P. Kl. 47 Nr.

3169 vom 7. April 1878) durch einen Hebel mit Gegengewicht bewirken. Das

Küken tritt mit seinen beiden Führungsenden über das Hahngehäuse hervor und ist an

denselben ein zweitheiliger, gabelförmiger, mit einem Gewicht belasteter Hebel so

befestigt, daſs ein Hochheben desselben das Küken zum Oeffnen dreht, während beim Loslassen des Hebels

die Schwere des Gewichtes das Küken in die abschlieſsende Stellung zurückbringt. Die

Patentschrift gibt die Mittel an, welche diese Anordnung für Hähne mit schief,

vertical oder horizontal stehenden Küken brauchbar macht; bei verticalen Küken ist

eine verzahnte Scheibe horizontal auf deren oberen Zapfen aufgesetzt und wird diese

durch einen um einen festen Zapfen schwingenden, mit einem Gewichtshebel versehenen

Zahnbogen geöffnet bezieh. selbstthätig geschlossen.

Ebenfalls ein Hebelgewicht benutzt F.

Steinhausen in Mühlhausen i. Th. (* D. R. P. Nr. 8030 vom 15. Juni 1879) bei seinem Hahn. Im

Hahngehäuse liegt in Führungen eine horizontale Stange, deren conisch verbreitetes

Ende den Auslauf zu verschlieſsen vermag; zwischen den Führungen sitzt ein

seitlicher Zapfen an der Stange, welcher von einer Gabel umspannt wird, die fest auf

einer vom Hebelgewicht beeinfluſsten Achse sitzt. Wird der Gewichtshebel gehoben, so

zieht die Gabel die Kegelstange zurück, der Hahn ist geöffnet; läſst man den Hebel

los, so drängt derselbe, von einer auf die Gabel wirkenden Blattfeder unterstützt,

die Kegelstange wieder in ihre abschlieſsende Stellung.

Beide Hähne schlieſsen zu plötzlich, um einen Wasserschlag vermeiden zu können; die

folgenden Constructionen wollen unter Beibehaltung des Gewichtshebels einen

langsameren Abschluſs erzielen, als bei jenen möglich ist.

Das in Fig. 1 Taf. 2 veranschaulichte Absperrventil von G. Teinert in Breslau (Umgewandeltes * D. R. P. Nr. 720 vom 15. Juli 1877)

schlieſst durch einen oben und unten im verticalen Zufluſsrohr gedichteten Kolben

ab, welcher mit der oben aus dem Gehäuse hervorragenden Ventilstange aus einem

Stücke gegossen ist; auf die Stange wirkt das um einen angegossenen Arm schwingende

Gewicht. Um einen langsamen Schluſs des Kolbens unter Einfluſs dieses Gewichtes zu

ermöglichen, ist in den Umfang des Kolbens ein ziemlich steiler Schraubengang

eingearbeitet, in welchen ein im Cylinder befestigter Stift eingreift, so daſs der

Kolben bei seinem Auf- wie Niedergange eine Drehung von etwa 3/7 seines

Umfanges beschreiben muſs, ehe er seine jedesmalige Endige einnimmt. Um diese

Drehung zu ermöglichen, ist die Ventilstange mit der Gewichtstange durch ein

Parallelogramm verbunden. – Es ist noch eine Construction angegeben, bei welcher

statt des Gewichthebels eine Feder gegen den Kolben drückt und diesen zum Abschluſs

bringt, wenn der das Ventil offen haltende Druck aufhört, für Closetanlagen

anscheinend sehr passend.

Dieser jedenfalls gut wirkenden Construction schlieſsen sich Ventile mit Gegenkolben

(Bremskolben) an. Die Construction von H. Stuckmann in

Essen (* D. R. P. Nr. 8845 vom 4.

Juli 1879) ist aus der Patentschrift nicht klar zu entnehmen.

Das Ventil von Holdorff und Brückner in

Wien (* D. R. P. Nr. 4003 vom 19.

Januar 1878) benutzt einen Kolben, welcher, indem er durch Wasser

gebremst wird, den plötzlichen Abschluſs verhindert. In fester Verbindung mit dem

abschlieſsenden Ventil steht, wie aus Fig. 2 Taf.

2 zu ersehen, ein in einem geschlossenen Cylinder befindlicher durchbrochener

Kolben, welcher beim Hochheben des Gewichthebels (Oeffnen) Wasser unter sich treten

läſst, das er beim Abschluſs zwischen sich und der Cylinderwandung nach oben preſst,

da seine Durchbrechungen durch die Gummiplatte verschlossen werden.

In mehreren Constructionen hat P. Hoffmann in

Berlin (* D. R. P. Nr. 4763 vom 17.

Juli 1878) das Princip der Bremsung mittels Wasser benutzt. Es geschieht

dies hier immer dadurch, daſs mit dem Ventil ein Kolben fest verbunden ist, welcher

bei dem durch einen Gewichthebel herbeigeführten Schiuſs des Ventiles vorher

angesaugtes Wasser aus einem Cylinder durch regulirbare Oeffnungen verdrängen muſs.

Bei zwei Constructionen wird das Leitungswasser zur Füllung des Bremscylinders

benutzt, bei einer dritten aber eine in einem besonderen Behälter befindliche

Flüssigkeit (Oel), in welche das mit einem Kugelventil versehene Cylinderende

eintaucht.

Weniger einfach, aber gleich wirksam und vortheilhaft erscheint das in Fig.

3 Taf. 2 skizzirte Ventil von E. Biega in

Breslau (Erl. * D. R. P. Nr. 1389 vom 2. Juli 1877). Sobald das Gewicht in seiner

erhobenen Stellung nicht mehr gehalten wird, wirkt es auf Schluſs, indem es unter

Ueberwindung des Wasserdruckes die Ventilscheibe a

allmählich auf den ringförmigen Sitz niederbewegt und auſserdem noch mit der

cylindrischen Glocke b, welche oberhalb zum Zwecke der

Dichtung mit einem Lederstulpen versehen ist, die Einmündung des horizontalen

Rohransatzes verschlieſst, durch welchen das Druckwasser flieſst.

Bei dem Auslaufventil von J. Valentin in Frankfurt a. M. (* D. R. P. Nr. 127 vom 23. August

1877) wird die Wasserentnahme beim Auslauf n

(Fig. 4 Taf. 2) durch Anheben des um p

drehbaren Gewichthebels f bewirkt. Das im Cylinder b befindliche Wasser wird hierbei durch das Loch a herausgedrängt; zugleich aber schiebt sich die

Lederdichtung d vom Ventilsitz c zurück und es kann das Wasser zuerst um die ziemlich dicht im Ventilsitz

c bewegliche Kolbenstange h und später durch längliche Einkerbungen derselben zum Auslaufe gelangen.

Läſst man das Gewicht los, so schlieſst das Ventil nicht eher wieder ab, bis das

inzwischen aus dem Cylinder b verdrängt gewesene Wasser

durch das Loch a wieder zurück gelangt ist und somit

den langsamen Ueberdruck nach dem Ventilsitz hergestellt hat. Unterdessen haben sich

die Einkerbungen h der Kolbenstange der Reihe nach

geschlossen.

Eine sehr interessante, aber leider etwas umständliche Anordnung

haben A.

Faaſs und Comp. in Frankfurt a. M. (*

D. R. P. Nr. 187 vom 14. August 1877) angegeben.

Bei A (Fig. 5 Taf.

2) tritt das Wasser in den Hahnkörper, bei B tritt es

aus; C ist das Ventil, c

dessen Sitz. Mit dem Ventil ist die biegsame Platte E

verbunden, welche den Hahnkörper in zwei Räume L und

G trennt. Die Ventilstange ist an ihrem oberen Ende

mit einer abdichtenden Gummischeibe M versehen, wodurch

sie beweglich bleibt. Der in einen Schlitz der Ventilstange eingreifende

Gewichthebel D gibt dem Ventil stets das Bestreben,

sich gegen seinen Sitz c zu legen, also zu schlieſsen;

es wird also der Hebel sich in der geöffneten Stellung des Ventiles bemühen, den

Abschluſs herbeizuführen. In Folge dessen hebt sich die Platte E mit; um aber zu vermeiden, daſs unter demselben ein

Vacuum entsteht, ist der Zufluſs des Wassers von L nach

G durch einen engen Kanal g ermöglicht. Es geht aus der Anlage dieses Hahnes hervor, daſs ein Heben

des Diaphragmas E nur in dem Maſse geschehen kann, als

der Durchgang des Wassers durch dieses Kanälchen g

stattfindet und wird deshalb der Abschluſs des Ventiles sehr langsam vor sich gehen.

– Die Erfinder wollen nun aber wohl einen langsamen Abschluſs, aber kein langsames

Oeffnen, welches in derselben verzögerten Weise stattfinden müſste wie der Schluſs,

da das Wasser von G nach L

mittels der Platte E durch das Kanälchen g gedrängt werden müſste. Um ein rascheres Oeffnen zu

erzielen, liegt in der Verschraubung K ein

Kegelventilchen F, welches sich beim Niederdrücken des

Diaphragmas nach oben öffnet und das Wasser von G nach

oben durchflieſsen läſst.

Um ein Festsaugen des Ventiles F zu vermeiden, hat

dasselbe auf seiner Sitzfläche eine ganz feine Nuth erhalten; dieser einfache

Kunstgriff' hat sich oft schon bewährt, so daſs es verwunderlich scheint, ihn nicht

häufiger verwendet zu sehen.

In dem Patent von Th. W. Chapman in

London (* D. R. P. N. 7737 vom 14.

Mai 1879) findet sich folgende für Closets bestimmte Construction (Fig.

6 Taf. 2). Eine Kautschukkugel C bildet das

Ventil. Ihre Stütze D drückt von oben, geht durch den

Deckel K und ist hier mittels eines Querstiftes und

dreier Hängeschienen an das unterhalb des Kopfstückes A

befindliche und durch ein Gewicht N drehbare

Zugexcenter G angeschlossen. Der Hebel M spielt in Schlitzen auf den Stiften Q und R und wird durch

eine Spiralfeder O stets nach links gezogen; die Stange

P führt zum Aufzieher. Wird P gehoben, so geht der Hebel M und mit ihm

die Stütze D und das Gewicht N bis zu einer gewissen Höhe mit; dann schnappt der Hebel M von der Rolle S ab und

wird von dem Gewichte N unter Drehung des Excenters G nach unten gezogen; die Stütze D preſst die Kugel wieder fest und schlieſst ab. Um diesen

Ventilschluſs nicht zu plötzlich geschehen zu lassen, ist auf der Stütze D ein im Cylinder A1 dicht gehender Stulpenkolben eingesetzt und der

Deckel mit einem Lufthahn L versehen. – Dieses

Selbstschluſsventil soll also, wie eine Anzahl später zu betrachtender, blos eine

gewisse Wassermenge durchlaufen lassen und dann absperren. Es wird allerdings dieser

Zweck hier nur unvollkommen erreicht, da das Ventil erst dann absperrt, wenn die

Stange P über die normale Höhe gezogen wird, während

das Ventil fortwährend Wasser durchläſst, wenn der Hebel M innerhalb der höchsten und tiefsten Stellung verbleibt.

Mit Hilfe eines Uhrwerkes sucht A. C. Spanner in

Wien (* D. R. P. Nr. 6152 vom 27.

October 1878) den stoſsfreien Selbstschluſs eines Kükenhahnes zu

bewirken. Das Oeffnen des Hahnes (Fig. 7 Taf.

2) geschieht durch die Kurbel mittels des dargestellten Getriebes; gleichzeitig

hiermit wird aber eine im Gehäuse befindliche Spiralfeder gespannt, welche nach

Loslassen der Kurbel das Getriebe zurückdreht, also auch den Hahn zum Abschluſs

bringt. Von der Wahl des Uebersetzungsverhältnisses des Getriebes wird der spätere

oder frühere Schluſs (auch die Oeffnung) des Hahnes abhängen.

Durch Federn: Der Schluſs geschieht hier entweder durch

Federn allein unter Ueberwindung des Wasserdruckes oder mit Unterstützung desselben.

Den ersten Fall zeigen folgende Constructionen.

A. Boll in Berlin (* D. R. R. Nr. 5135 vom 14. Juni

1878) schlieſst das Ventil durch eine Schraubenfeder ab, welche, vom Wasser durch

ein Gummimembran (vgl. Moris S. 17 d. Bd.)

abgeschlossen, gegen das lose eingesetzte Ventil wirkt. Wird die Feder mittels eines

Daumenhebels in die Höhe gehoben, was nicht leicht sein kann, da die Feder eine

Kraft von 25k auszuüben im Stande sein soll, so

wird der Wasserdruck das Ventil heben.

In einer zweiten Construction benutzt Boll (* D. R. P.

Nr. 2708 vom 12. März 1878) eine doppelt über einander gewundene Spiralfeder n (Fig. 8 Taf.

2), welche unten an dem Gehäuse über der Membran l und

oben an der mit sehr flachem Gewinde versehenen Spindel S befestigt ist. Der Fuſs der letzteren dreht sich in einer Aussparung des

Stückes m. Um das Ventil zu öffnen, dreht man den Knopf

K der Schraubenspindel, so weit es je ein am

Gehäuse und an der Spindel sitzender Ansatz D

gestattet; das Emporsteigen der Schraube hat ein Zusammen winden der Spiralfeder zur

Folge, während der Wasserdruck das Ventil V und das

Stück m hebt. Läſst man den Knopf K los, so soll die Feder durch ihre Spiralkraft im

Stande sein, die Schraube S und somit auch das Ventil

V in ihre frühere Lage zurückzubringen.

Um zu verhüten, daſs das Ventil V fester auf seinem Sitz

niedergeschraubt wird, als es durch die Feder aufgedrückt werden kann, ist der Knopf

K mit Linksgewinde aufgesetzt, so daſs er sich

sofort losdreht, wenn der Versuch gemacht wird, das Ventil fester zu schrauben, –

ein Umstand, welcher gerade hier bei dem bald eintretenden Schlappwerden der

Spiralfeder nicht vortheilhaft wirken kann.

Das Festklemmen der Schraube beim Zurückschnellen der

Spiralfeder, welches hier jedenfalls häufig genug eintreten wird, scheint die

Construction von Oben und Ziegler in

Berlin (* D. R. P. Nr. 3809 vom 19.

April 1878) zu vermeiden. Es ist hier eine Schraube von sehr starker

Steigung mit doppelgängigem Linksgewinde mit einer das Ventil vertretenden

Gummimembran verbunden und im Gehäuse nochmals in einer Platte geführt. Die Mutter

zu dieser Spindel endigt über dem Gehäuse in einem Knopf und wird in gleicher Weise

wie bei Boll durch eine Spiralfeder festgehalten. –

Wegen des kleinen Hebelarmes wird zum Umdrehen des Knopfes eine ungewöhnliche Kraft

bei beiden Constructionen erforderlich werden.

In gleicher Weise wie hier wird eine Spiralfeder zum Zurückdrehen bezieh. zum

Abschluſs eines Niederschraubhahnes gewöhnlicher Construction von H.

Stolpe und M. P. Fuchs in

Posen (* D. R. P. Nr. 13847 vom 4.

September 1880) benutzt. Auf der Spindel des Hahnes sitzt ein kleines

Zahnrad, welches von einem segmentartigen Zahnkranzbügel so beeinfluſst wird, daſs

es den Ausfluſs des Wassers gestattet, wenn die den Bügel in seiner abschlieſsenden

Stellung haltende Spiralfeder zurückgedrängt wird, denselben aber abschlieſst, wenn

durch Loslassen des Bügels die Spiralfeder zur Wirkung gelangt. Eine durch einen

Bogenschlitz im Bügel hindurchgehende Schraube vermag den Bügel in jeder Stellung

festzuklemmen, so daſs also die Selbstschluſswirkung der Feder dann aufhört. – Die

Feder muſs sehr stark sein, wenn sie überhaupt wirken soll.

Die folgenden Constructionen schlieſsen vom Wasserdruck unterstützt das Ventil

ab.

F.

Mechnig in Berlin (* D. R. P. Nr. 6859 vom 4. März 1879) setzt den

röhrenförmigen Hahnkörper c (Fig. 9 Taf.

2) auf das Schraubstück a, welches in die Leitung

eingeschraubt wird; letzterer ist durchbohrt und bildet den Sitz des Ventiles f. Die Ventilstange g

trägt am anderen Ende einen Auslaſskolben h, welcher

derart angeordnet ist, daſs das Wasser neben der Stange g durch die Löcher i in die auſsen in den

Kolben h eingedrehte Nuth p und von da in das Ausfluſsrohr d treten

kann.

Das Ventil wird geöffnet, wenn der Knopf k so weit

zurückgedrückt ist, daſs die Oeffnung des Ausfluſskolbens mit der Oeffnung des

Auslaufstutzens in Verbindung kommt. Das Abfluſsrohr d

enthält eine Schiene o zur Vermeidung der Drehung des Strahles beim Abfluſs.

Hört der Druck am Knopfe auf, so wird die Spiralfeder, unterstützt vom Wasserdruck,

das Ventil schlieſsen. Jedenfalls gehört zum Oeffnen des Ventiles, also zur

Ueberwindung des Wasserdruckes und der Stärke der Spiralfeder, eine ungewöhnliche

Kraft und wird dieser Uebelstand einen sehr plötzlichen Schluſs des Ventiles und

damit einen Wasserschlag herbeiführen.

Bei der Construction von Czihal in

Wien endigt das Ventil nach abwärts in eine Röhre r

(Fig. 10 Taf. 2), nach aufwärts in einen massiven Cylinder und wird das

Ventil durch eine Spiralfeder niedergedrückt, welche an dem oberen cylindrischen

Theil des Ventiles ihre Führung erhält. Die abwärts gehende Ventilröhre r ist unmittelbar unter dem Abschluſssitz ringsherum

einige Mal durchbohrt, so daſs beim Oeffnen des Ventiles das Wasser durch diese

Bohrungen eindringen und durch das Rohr r abflieſsen

kann. Um das Oeffnen des Ventiles leicht geschehen zu lassen, ist das Röhrchen r unten auf eine gewisse Länge schwächer gedreht und

über diesem Theile eine Metallkappe k angebracht,

welche sich gegen den Ansatz p stemmt und an der

cylindrischen Fortsetzung des eingeschraubten Ventilsitzes geführt wird. Es bedarf

deshalb nur eines Aufwärtsdrückens der Kappe h mittels

des Hebels H, welcher durch einen Lappen L mit ihr gelenkig verbunden ist, um das Rohr r und somit auch das Ventil zu heben und zu öffnen.

Läſst man den Hebel H los, so erfolgt der jedenfalls

nicht stoſsfreie Selbstschluſs durch die Wirkung der Feder und des

Wasserdruckes.

Eine umständliche und der Gefahr der Verstopfung ebenso sehr wie die vorige

ausgesetzte Construction hat das Selbstschluſsventil von A.

Baumgärtner in Wien (* D. R. P. Kl. 47 Nr. 8204 vom 24. Mai 1879), welches sich

dem Tylor'schen anschlieſst. Der Kolben a (Fig. 11

Taf. 2) ist in den eingeschobenen Cylinder b fast

wasserdicht eingeschlossen und wird derselbe bei geschlossenem Ventil durch den

Druck der Wasserleitung auf den Ventilsitz k gepreſst.

Ein Aufwärtsdrücken des Knopfes c öffnet das Ventil und

wird zunächst das kleine, im Kolben a angebrachte

Ventil d gelüftet und dadurch der auf die obere

Kolbenfläche wirkende Ueberdruck theilweise aufgehoben. Der so entlastete Kolben

kann nun leicht im Cylinder b in die Höhe geschoben

werden, wodurch die in der Cylinderwandung schraubenförmig angeordneten Oeffnungen

h nach und nach für den Wasserdurchgang frei

werden.

Der Selbstschluſs geschieht folgendermaſsen: Sobald der Knopf c frei gelassen wird, geht der Stift f durch

den Wasserdruck, sein Eigengewicht und die Spiralfeder m abwärts, so daſs der Kolben a sich selbst

überlassen bleibt. Nun schlieſst sich zunächst das Ventil d und dann sinkt der Kolben unter Einwirkung des Wasserdruckes langsam die Oeffnungen h schlieſsend und den Wasserdruck verringernd, auf den

Ventilsitz nieder. Der langsame Abschluſs ist also möglichst gesichert. (Vgl. die

späteren Constructionen mit Differentialkolben.)

Bei den Constructionen von Quinier

in Paris (Fig. 12 und

Fig. 13 Taf. 2) steht die den Selbstschluſs unterstützende Feder mit

einem Hebel bezieh. Excenter in Verbindung; die Gebrauchs- und Wirkungsweise dieses

Ventiles ist aus den Figuren verständlich.

Bei dem in Fig. 14

Taf. 2 dargestellten Ventile von Moris in London ist

den früheren Constructionen gegenüber eine Verbesserung in der Trennung der

Spiralfeder vom Wasser durch eine Membran zu erblicken.

Das Ventil von Herdevin in Paris (Fig. 15

Taf. 2) besitzt einen doppelten Verschluſs gegen die Leitung; derselbe erfolgt

einmal durch den Ventilboden und dann durch Verdeckung der Durchfluſslöcher für das

Wasser im Ventilkolben.

Die Constructionen von Bouillon, Müller und Comp. in

Paris (Fig. 16 bis

19 Taf. 2) haben in ihren drei ersten Formen die Abdichtung in Form von

Stulpenkolben gleichzeitig als Bremsen gegen zu schnellen Abschluſs des Ventiles

benutzt.

Alle diese Constructionen, bei welchen der Abschluſs durch Feder und Wasserdruck

zusammen erfolgt, leiden an einem zu plötzlichen Abschluſs des Ventiles; der

auftretende Wasserschlag ist zu stark. Um diesen Uebelstand zu umgehen, sind die

verschiedensten Vorschläge gemacht, die einestheils einen Windkessel oder einen

windkesselartigen Rohransatz an die betreffende Stelle der Leitung benutzen (vgl.

Ziehbold 1881 241 *

337), anderentheils den Druck an den einzelnen Auslaufstellen so vermindern wollen,

daſs die Stoſswirkung vernichtet wird. Letztere Anordnungen zeigen groſse Vortheile,

wenn auch die Anwendung von Windkesseln vielfach gerühmt und namentlich als

einfacher oft vorgezogen wird.

Die wesentlichsten Merkmale einer solchen Druck Verminderungsvorrichtung zeigt die in

Fig. 20 Taf. 2 dargestellte Construction von F.

Hermann in Paris. In jedem Stockwerke wird an der Abzweigung e aus dem Steigrohr c

unmittelbar an der Decke ein kleiner Vertheilungskasten b mit einem Schwimmer a angebracht, aus

welchem dann das Wasser für die einzelnen Hähne in dem betreffenden Stockwerk

entnommen wird. Diese Vertheilungskästen haben gewöhnlich nur einen Durchmesser von

25cm bei einer Höhe von 15cm, um die Mängel der Reservoir Versorgungen,

deren Princip hier angewendet ist, gröſstentheils zu beseitigen. Zweck der

Anbringung solcher Kästen ist nicht, eine Ausgleichung des Wasserverbrauches zu

erzielen, sondern die stoſsweise Bewegung der Selbstschluſsventile durch den

Schwimmerhahn in eine allmähliche zu übertragen.

Das Wasser steht im Kasten b unter atmosphärischem

Druck, so daſs der Druck,

mit welchem das Wasser aus den Ventilen flieſst, nur der geringen Höhe vom Hahne bis

zum Wasserspiegel im Vertheilungskasten entspricht. Wird das Selbstschluſsventil

geöffnet, so entleert sich der Vertheilungskasten, der Schwimmer a des Hahnes e sinkt und

öffnet den Zufluſs aus der Hauptleitung c, welcher

unter dem Druck der Hauptleitung erfolgt. Bei einem weiteren Sinken des Schwimmers

a reicht der Zulauf aus der Hauptleitung für

mehrere gleichzeitig geöffnete Selbstschluſsventile aus. Wenn die Wasserentnahme aus

dem Kasten aufhört, so steigt das Wasser im Kasten allmählich so weit, bis es durch

den Schwimmer a den Abschluſs des Hahnes e erzwingt.

Das Ventil von Broquin und Lainé in

Paris benutzt das bereits oben erwähnte Princip der Druckverminderung in der Art,

daſs der Wasserdruck neben einer Feder einmal den Schluſs des Ventiles bewirkt

bezieh. unterstützt, dann aber dem zu plötzlichen Schluſs durch Bremsung sich

hemmend entgegenstellt. Das Ventil wird durch einen Druck auf den Knopf A (Fig. 21

Taf. 2) geöffnet; der Druck muſs aber ein ziemlich kräftiger sein, um den Gegendruck

der Feder und des Wassers zu überwinden. Die Spindel B

schiebt hierbei das Ventil C und den Kolben D im Cylinder E zurück und

es tritt während dieser Bewegung durch eine kleine Oeffnung G desselben Wasser in den Cylinder ein. Die Oeffnung des Ventiles kann

deshalb nur verhältniſsmäſsig langsam erzwungen werden. Hört der Druck auf, so

schlieſst die Feder das Ventil C langsam, indem sie an

der plötzlichen Ausführung durch das zwischen Kolben D

und Cylinderdeckel angesammelte Wasser verhindert wird, welches nur allmählich durch

die feine Oeffnung G entweichen kann.

Im Allgemeinen schlieſst sich demselben Princip die Construction von Z. Ritter

von Wessely in Prag (* D. R. P. Nr. 4762 vom 19. Juni 1878) an. Dieselbe will

neben der Vermeidung des Wasserstoſses die Dauer der Schlieſsung beliebig reguliren.

Durch einen Druck auf den Knopf der Kolbenstange F

(Fig. 22 Taf. 2) wird das Ventil D geöffnet

und es flieſst während dieser Bewegung Wasser um den Stulpen G sowie durch den kleinen Kanal a in die

abgedichtete, hinter dem Kolben E befindliche Kammer.

Wird die Kolbenstange entlastet, so bewegt sich der durch die Spiralfeder L sowie den auf den Abschluſskegel wirkenden

Wasserdruck aufgetriebene Stulpen wieder zurück, welch letzterer sich nun gegen die

Innenseite des Ventilgehäuses anschmiegt und kein Wasser durchläſst, so daſs dieses

gezwungen wird, seinen Ausgang bei a zu suchen. Die

Verdrängung des Wassers, wie auch die Zeitdauer der Aufwärtsbewegung des

Lederstulpens kann nun nach Maſsgabe des durch die Schraube N gestellten Querschnittes beliebig regulirt werden. – Auch hier muſs der

Oeffnungsdruck ein groſser sein.

(Fortsetzung folgt.)

Tafeln