| Titel: | Neuerungen an Handhobeln. |

| Autor: | Mg. |

| Fundstelle: | Band 242, Jahrgang 1881, S. 21 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Handhobeln.

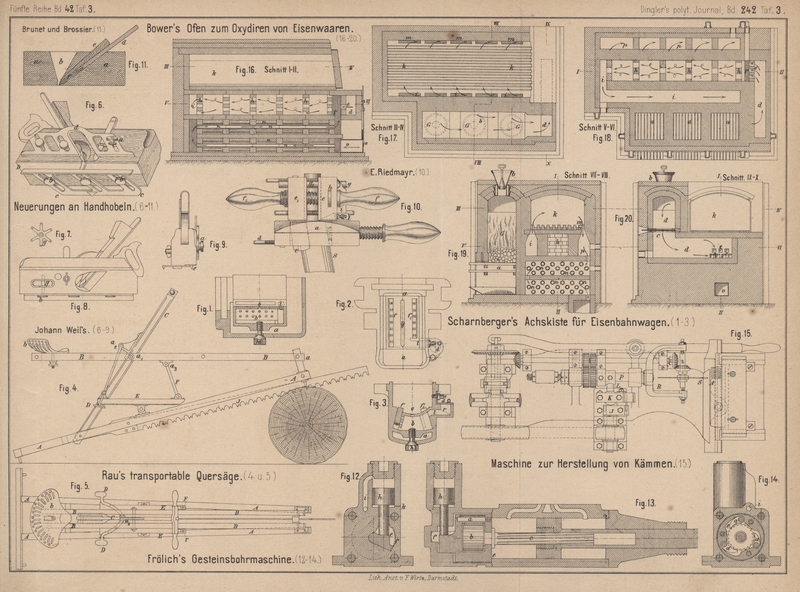

Patentklasse 38. Mit Abbildungen auf Tafel 3.

Neuerungen an Handhobeln.

Eine interessante Parallel-Stellvorrichtung zeigen die Hobel von

Joh.

Weiſs und Sohn in Wien (* D. R. P. Nr. 13929 vom 22. October 1880); dieselbe ist an

einem schrägen Falzhobel in Fig. 6 bis

9 Taf. 3 dargestellt.

Die Anschlagwand c und die Auflaufwand d sind aus verzinntem oder vernickeltem Eisenguſs

hergestellt und jede enthält drei schräge Schlitze, durch welche mit Köpfen

versehene, in den Hobelkasten eingeschraubte eiserne Stifte greifen. Diese Anordnung

der schrägen Schlitze erreicht bei einer genauen Einpassung der Führungsstifte in

denselben eine vollkommen parallele Verschiebung der Wände, wie sie beim Gebrauch

solcher Hobel erforderlich ist. Zur Feststellung der Auflaufwand d dient die messingene Flügelmutter a, welche auf dem mit einem Gewinde versehenen

vordersten Gleitstifte sitzt. Das Feststellen der Anschlag wand c geschieht durch Festklemmen mittels des Stiftes b, und zwar wird das Andrücken dieses Stiftes durch

Drehen der mit 6 flügeligen, auf dem Gewinde des Stiftes b und in einem Schlitze des Kastens sitzenden, eisernen Schraubenmutter

g erreicht. Die hölzernen Hobel- und Stellwände des

Hobels sind mit Beinplatten D belegt, theils um die

Abnutzung der Sohle zu verhindern, theils um die Führung des Hobels zu erleichtern.

Bei einer Construction, welche die Patentschrift enthält, ist diese Beinplatte

schräg in die Kante des Hobels eingelassen; derselbe Hobel hat auch nur zwei

Führungsschlitze in der hölzernen Anschlagwand. Bei einer anderen Ausführung hat die

Anschlagwand drei Führungsschlitze, die sich längs zweier Führungsstifte und eines

Schraubenbolzens verschieben; letzterer vermag die Wand mittels einer auſsen angebrachten Schraubenmutter festzuklemmen. Die

im Innern des Hobels eingelassene Flügelmutter ist auch so herstellbar, daſs statt

der an den Seiten vorstehenden Flügel Löcher in die Mutter eingelassen sind;

dieselbe wird dann mittels eines Stiftes gedreht, der von auſsen in diese Löcher

eingesteckt werden muſs. Vorzuziehen ist jedenfalls die zweite Coustruction mit

auſsen sitzender, frei zugänglicher Mutter.

Der Wangenhobel von Chr. Keim in

Stuttgart (* D. R. P. Nr. 12311 vom

8. Mai 1880) besitzt ein hochkantig stehendes Hobeleisen, dessen Schneide

aus der Seitenwand des Hobels heraustritt. Das Hobeleisen steckt in einer von dem

Holzgestell und der eisernen Führungsleiste gebildeten Büchse und wird in dieser,

wie üblich, durch einen Keil festgestellt. – Es ist ferner in der Patentschrift ein

Böttcher-Nuthhobel angegeben, dessen Eigenthümlichkeit in der Verstellbarkeit seiner

beiden Vorschneidmesser durch eine Schraube mit conisch zulaufender Spitze liegt, welche sich

zwischen die Abschrägungen der beiden Vorschneidemesser einklemmt und so ein

Auseinandergehen ihrer Schneiden erzielt. Den seitlichen Ausschlag begrenzen hierbei

zwei Stellschrauben. Will man also die zu hobelnde Nuth vergröſsern, so schraubt man

die beiden Stellschrauben entsprechend heraus und die mit conischer Spitze versehene

Schraube so weit hinein, daſs die Vorschneidmesser, welche in ihrer Höhenlage durch

Schrauben festgestellt sind, sich an dieselbe fest anlegen und so fixirt werden.

Beide Hobel sind in Eisen auszuführen.

Hauptsächlich zur Andrehung von Speichenzapfen bestimmt ist der

Zapfenhobel von E. Riedmayr in Oberbeuren bei Kaufbeuren (* D. R. P. Nr. 13202 vom 18.

September 1880). Dieser Zapfenhobel findet seine Ergänzung in einer

Zwinge, welche den zu drehenden Gegenstand fassen und festhalten und ihm vom Zapfen

abwärts eine bestimmte Schrägung, der Hobelfläche aber eine Stütze geben soll. Bei

Drehung von Radzapfen wird dieselbe auf die schon an der Nabe befestigte Speiche

angesetzt.

Die Zwinge besteht aus einem massiven Holzstück a (Fig.

10 Tafel 3), das in der Mitte eine Oeffnung hat, durch welche die Zwinge

an die Speiche gesteckt wird. Mittels der durch die Zwinge gehenden hölzernen

Handschraube wird die Speiche S fest zwischen diese und

ein zur Schrägstellung dienendes massives Holzstück c

gepreſst und so die Zwinge an der Speiche festgehalten. Um der letzteren eine

bestimmte Schrägung mit geraden Zapfen geben zu können und die Zwinge stets in genau

horizontaler Lage zu erhalten, kann der Schrägsteller c

durch die Schraube d, deren Ende in ein in ihn

versenktes und in der Mitte vertieftes Eisenplättchen eingreift, bis zu einem

gewissen Maſs an die Speiche gepreſst werden, d.h. bis er mit seinen Seiten an die

Schrägen der Oeffnung stöſst.

Der Hobel selbst besteht zunächst aus zwei massiven Holzplatten e und e1, deren eine das Hobeleisen trägt, während die

andere nur als Gegendruck auf den Zapfen dient. Sie sind in der Mitte zur Aufnahme

des Zapfens etwas erweitert und auf ihrer unteren (Hobel-) Fläche mit starkem

Eisenblech besetzt. Diese beiden Platten werden festgehalten und einander genähert

durch die beiden hölzernen Handschrauben f und f1 neben welchen zur

besseren Führung je ein Führungsstift g und g1 angebracht ist. Auf

der Stirnfläche jeder Platte ist ein Mitnehmer h

eingesteckt. In die Platte e ist seitlich das

Hobeleisen i gesteckt und durch eine Mutterschraube

festgehalten. Auf dem Hobeleisen sitzt, an einer Seite mittels Schrauben befestigt,

der Vorschneider l, der auf dem Hobeleisen zwischen

Holz- und Eisenplatte eingelassen werden kann und den Zweck hat, die Rundung des

Zapfens horizontal zu markiren, während das Hobeleisen ihn vertical bearbeitet.

Die Verstellung des Werkzeuges an Nuth- und Kimmhobeln bei der oft wechselnden

Nuthentfernung will F. Droſs in Berlin (Erl. * D. R. P.

Nr. 5531 vom 14. August 1878) durch zwei Holzschrauben, welche die beiden

Hobelhälften verbinden, bewirken. Dieselben gehen am Kopfende in einer in den Hobel

eingelassenen Hülse, welche die Beweglichkeit der Schraube ermöglicht und

verhindert, daſs dieselbe am Kopfende vorwärts oder rückwärts geht; in Folge dessen

schraubt sich nur der eine Theil des Hobels auf oder zu, wodurch das Stellen des

letzteren ermöglicht wird.

Eine eigenthümliche Hobelconstruction ist an P. Brunet und

F.

Brossier in Paris (* D. R. P. Nr. 13588 vom 14. October 1880) patentirt; sie

bezweckt die Vermeidung der Doppelhobeleisen und verhütet die Verstopfung des

Spanloches. Um den ersteren Zweck zu erreichen, ist statt der bekannten

Doppelhobeleisen ein einziges Eisen d (Fig. 11

Taf. 3) angewendet, in welches eine dünne Stahlplatte f

eingesteckt ist, deren untere Kante mit den unter einem zweckentsprechenden Winkel

zu einander stehenden Abschrägungsflächen des Eisens eine doppelt zugeschärfte Schneide bildet. Um eine Verstopfung des Spanloches

zu vermeiden, sind in den Holzkörper a des Hobels zwei

passend gestaltete Löcher eingelassen, von denen das mit b bezeichnete das Spannloch bildet und das andere zur Aufnahme des

Hobeleisens und des zu seiner Befestigung dienenden Keiles e dient.

Auf das Hobelmesser selbst beziehen sich die folgenden

Anordnungen. Wie bei dem vorstehend beschriebenen Patent will auch P. G. Pleiſs in Remscheid das gewöhnliche

Doppelhobeleisen verbessern. Nach den Mittheilungen des

Gewerbevereines für Nassau besteht dasselbe darin, daſs statt des

gewöhnlichen Hobeleisens mit aufgeschraubter Klappe zwei Stahlklappen ein dazwischen

liegendes Schneidmesser aus dünnem Stahlblech fest umschlieſsen. Der Vortheil der

Einrichtung soll darin liegen, daſs man vor Beginn der Arbeit eine beliebige Anzahl

Messer, welche an beiden Enden benutzt werden, schärft

und während der Arbeit nach geschehener Abnutzung nach Bedürfniſs umwechselt. Es

sollen diese Messer eine feinere Schneide besitzen als diejenigen, welche

geschweiſst werden müssen, weil beim Schweiſsen häufig eine Veränderung der Güte des

Stahls herbeigeführt wird.

Eine ähnliche Anordnung der Befestigung des Hobelmessers hat H. Baecker in Remscheid (Erl.* D. R. P. Nr. 734 vom 29. Juli 1877, vgl.

1878 228 * 304) angegeben. Das Hobelmesser wird aus einer gleichmäſsig gewalzten

Platte herausgeschnitten und erhält einen oben offenen, etwa ⅔ der Messerlänge

betragenden Schlitz für die Klemmschraube und zwei Löcher für einen Führungsstift

seitlich von diesem Schlitz. Beim Gebrauch wird dieses Messer zwischen zwei Platten

gebracht, so daſs die durch beide hindurchgehende Klemmschraube in dem Schlitz

liegt. Die

Befestigung der oberen Platte auf der unteren, welche gekröpft oder nicht gekröpft

sein kann, geschieht mittels der mit einem Zahnrad versehenen Zugschraube und einer

Schnecke.

Die Bergische Stahl-Industrie-Gesellschaft

in Remscheid (* D. R. P. Nr. 278 vom 4.

Juli 1877) hat ein Patent auf ein auf der ganzen flachen Seite

verstähltes, der Länge nach conisch zulaufend gewalztes Hobeleisen. Das Verfahren

der Herstellung ist folgendes: Entweder wird auf Quadrateisen von 40 bis 70mm Stärke Stahl im passenden Verhältniſs

aufgelegt, in Schweiſsfeuern oder Oefen zusammengeschweiſst und unter einem

Hammerwerk quadratisch oder flach ausgeschmiedet, oder die Verstählung geschieht in

der Weise, daſs in einer Guſsstahlschmelzerei an weiſswarm gemachte Eisenluppen

passender harter Gruſsstahl angegossen wird; ferner indem weicher, nicht härtbarer

und harter Guſsstahl an einander gegossen werden, so daſs in eine Form mit einem

leicht entfernbaren Einsatzstück das weiche Material gegossen wird, sodann das

Einsatzstück entfernt, ein anderes kleineres an seine Stelle gesetzt und an den noch

rothwarmen weichen Block der harte Stahl angegossen wird. Die so hergestellten

Blöcke werden in gleicher Weise wie oben abgeschweiſst und unter dem Hammer

quadratisch oder flach für die Walze vorgeschmiedet. Die angeschmiedeten Walzstücke,

welche nach der einen oder anderen Art verstählt sind, werden in einem Flammofen

hellrothwarm gemacht und auf einem gewöhnlichen Walzwerk in den verschiedenen, den

Hobeleisen entsprechenden Breiten in einer Dicke von 4mm,5 ausgewalzt. Dann durchlaufen sie ein besonderes Walzengerüst mit zwei

Walzen, von denen die eine genau, die andere nur an den Rändern auf etwa 50mm Breite centrisch gedreht ist, während der

mittlere Theil dieser Walze excentrisch ist, und erhalten in einem Durchgang die der

Form der fertigen Hobeleisen entsprechenden Eindrücke. Die Excentricität dieser

Theile ist so groſs, als die herzustellenden Hobeleisen von der Schneide nach dem

Rücken hin abnehmen sollen, in den meisten Fällen 2mm,5. Die so gewalzten, verstählten Stäbe werden nach dem Erkalten auf die

Länge der betreffenden Hobeleisen durch-, bezieh. an den Seiten beschnitten und dann

in der gewöhnlichen Weise gerichtet, gehärtet und geschliffen.

Mg.

Tafeln