| Titel: | H. Seyfert's Instrument zum Zeichnen von Kreisbögen. |

| Fundstelle: | Band 242, Jahrgang 1881, S. 36 |

| Download: | XML |

H. Seyfert's Instrument zum Zeichnen von

Kreisbögen.

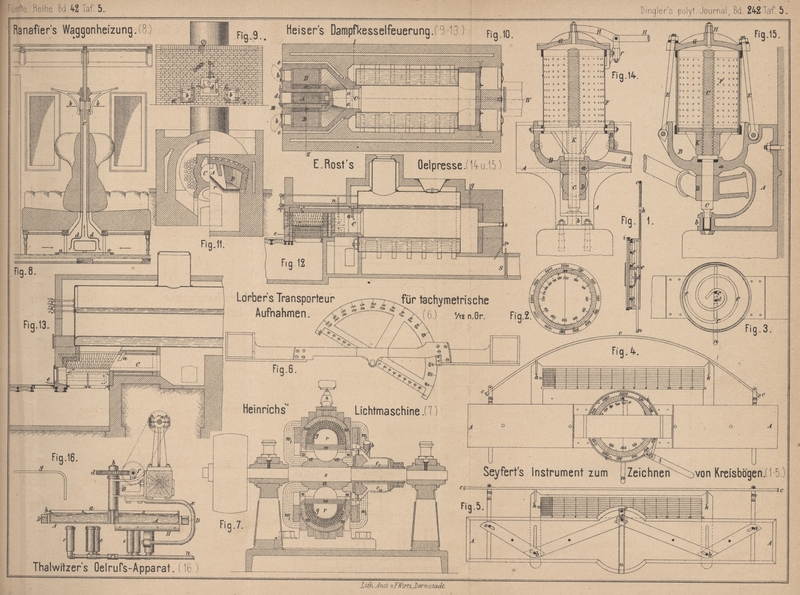

Mit Abbildungen auf Tafel 5.

Seyfert's Instrument zum Zeichnen von Kreisbögen.

Zum Zeichnen von Kreisbögen, für welche auch der Stangenzirkel nicht mehr ausreicht,

hat H.

Seyfert in Rochlitz, Sachsen (* D. R.

P. Kl. 42 Nr. 10573 vom 30. Januar 1880) ein Instrument hergestellt, welches im

Wesentlichen aus einem Stahlblättchen c (Fig.

1 bis 5 Taf. 5)

besteht, das an beiden Enden bei m unterstützt und

durch Druck auf zwei zwischenliegende Punkte k nach

Bedürfniſs ausgebogen wird. Die Ausbiegung erfolgt nach einem Kreisbogen, da der

Krümmungshalbmesser der elastischen Linie eines prismatischen Stabes zwischen zwei

in gleicher Entfernung von den Auflagerpunkten wirkenden Einzellasten constant ist.

Die Auflagerstützen m und die Druckstützen k werden gleichzeitig in entgegengesetzter Richtung

verschoben; sie sind in einem Kästchen A geführt,

dessen Inneres die Vorrichtung zum Verschieben der Stützen birgt. Diese Vorrichtung

besteht aus vier doppelarmigen, an den Enden mit Langlöchern versehenen Hebeln; in

die Langlöcher greifen die in den Stützen befestigten Stifte a und b, sowie ein Stift d ein, welcher in dem Schieber n steckt. Ein zweiter Stift e dieses

Schiebers tritt durch einen Schlitz des Gehäusedeckels bis an eine in einer Nuth des

Gehäusedeckels drehbaren Scheibe, welche an ihrer unteren Fläche mit einer

aufgesetzten Spirale f (Fig. 3)

versehen ist. Um die Scheibe ist eine Differentialbremse i (Fig. 4)

gelegt, deren Hebel nach dem Festziehen der Bremse als Handhabe zur Drehung der

Scheibe dient. Bei dieser Drehung gleitet der Stift c

an der Spirale f, der Schlitten n wird demnach verschoben und diese Verschiebung auch auf die Stützen m und k übertragen. Die

Gröſse dieser Verschiebung hängt von der Drehung der Scheibe ab, welche demnach auch

dem Krümmungsradius des Stäbchens e proportionirt ist.

Um diese Drehung beobachten zu können, ist die obere Fläche der Scheibe mit einer

Kreistheilung (Fig. 2)

versehen, gegen welche ein Zeiger o einspielt. Bei den

Theilstrichen sind die der Krümmung des Stäbchens c

zukommenden Radien bemerkt. Die Theilung ist doppelt: am äuſseren Umfang sind der

einmaligen Drehung der Scheibe entsprechend die Radien von 5000 bis 300mm angegeben, auf dem inneren Umfang die bei

weiterer Drehung der Scheibe erzielbaren Radien bis herab zu 150mm.

Tafeln