| Titel: | Heinrichs' dynamo-elektrische Maschine. |

| Fundstelle: | Band 242, Jahrgang 1881, S. 38 |

| Download: | XML |

Heinrichs' dynamo-elektrische Maschine.

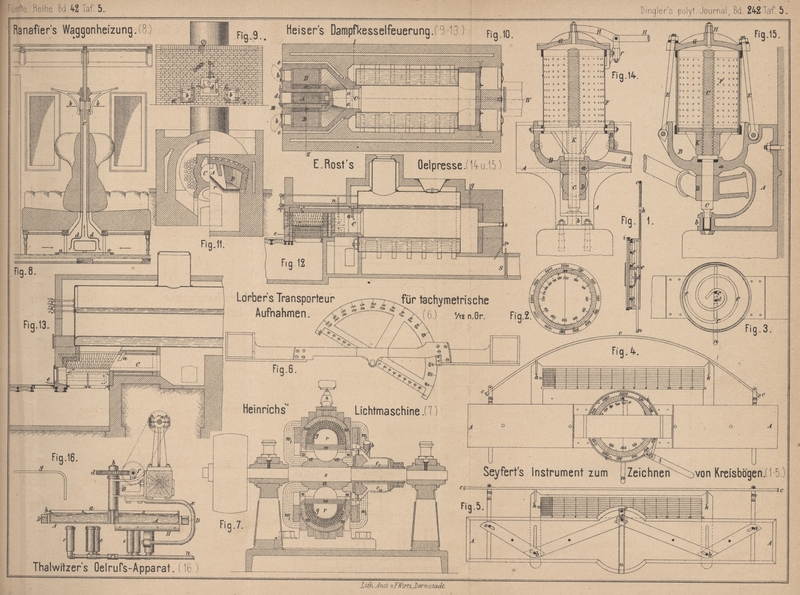

Mit einer Abbildung auf Tafel 5.

Heinrichs' dynamo-elektrische Maschine.

Die dynamo-elektrische Maschine, welche Ch. Fr. Heinrichs in

London (* D. R. P. Kl. 21 Nr. 13802 vom 21. Mai 1880) zur

Speisung seiner Lampen (1880 236 252. 1881 239 * 124)

benutzt, beruht auf dem von Pacinotti i. J. 1860

angegebenen Princip des Ringankers. Eine eingehende Untersuchung über die Entstehung

der Ströme in der den Ringanker umgebenden Inductionspirale bei der Rotation

desselben führte Heinrichs zu dem Resultate, daſs der

Theil des Drahtes, welcher auf der inneren Ringfläche aufliegt, nicht unter dem

directen Einfluſs der inducirenden Magnete steht, daſs die inducirenden Magnete den

Hauptantheil an der Erzeugung der Ströme haben, daſs der weiche Eisenring bei der

Rotation auf dem gröſsten Theil seiner inneren Fläche die entgegengesetzte Polarität

annimmt, als die äuſsere Fläche, und daſs dieser Umstand zur Bildung von Strömen

Veranlassung gibt, die dem Hauptstrom entgegengesetzt sind. Diese Beobachtung

veranlaſste Heinrichs, seinem Anker die hohle Ringform

zu geben. Die Fig. 7 Taf.

5 zeigt in 1/12 n.

G. den Querschnitt einer Heinrichs'schen Maschine,

welche 3 oder 4 Lichter von 1800 bis 2000 Kerzen Leuchtkraft bei 900 Umdrehungen

liefert.

Der hohle Ring r besteht aus einem Bündel dicker

Eisendrähte, welche auf die Metallfassung g gewickelt

sind. Um den Ring r ist der Draht w in 36 Abtheilungen gewickelt. Die Drahtwindungen

liegen nur auf der äuſseren Ringfläche auf und bleiben, indem sie die Höhlung quer

überschreiten, der inneren Fläche des Eisenkernes fern genug, um ihrem zur

Entstehung entgegengesetzter Ströme Veranlassung gebenden Einfluſs entzogen zu sein.

Die 36 Abtheilungen des Drahtes stehen mit einander durch die 36 Commutatorplatten c1 bis c36 in stetiger

Verbindung. Der Ring r ist an den b speichenartigen Ansätzen der Nabe a befestigt, welche auf der Welle s fest aufsitzt. Da an den Stellen, wo der Ring auf den

Speichen aufruht, kein Draht aufgewickelt werden kann, so entstehen dort Lücken,

welche der Luft den Zutritt zu den inneren Drahtwindungen gestatten, wodurch einer

zu starken Erwärmung desselben vorgebeugt wird. Die ganze äuſsere Fläche des Ringes

ist von den inducirenden Elektromagneten umgeben, von denen jeder aus 9 Stäben

besteht. Die bei der Rotation des Ringankers entstehenden Ströme werden durch die

Bürsten b gesammelt, dann zuerst durch die

Drahtwindungen w1 der

Elektromagnete und von da nach den Lampen geleitet.

Ein Vortheil von Heinrichs' hohlem Ringanker besteht

noch darin, daſs ein möglichst groſser Theil des auf denselben gewickelten Drahtes

unter dem directen Einfluſs der Elektromagnete steht. Bei sehr starken Maschinen

wendet Heinrichs den in der zur Achse des Ringes

senkrechten Symmetrieebene gespaltenen Ringanker an, um einmal die Entstehung von

Strömen in dem Anker selbst zu verhindern, dann aber auch das Entmagnetisiren der

Eisenmasse zu erleichtern und zu beschleunigen.

Tafeln