| Titel: | Ueber neuere Schankgeräthschaften. |

| Fundstelle: | Band 242, Jahrgang 1881, S. 46 |

| Download: | XML |

Ueber neuere Schankgeräthschaften.

(Patentklasse 64. Fortsetzung des Berichtes S. 202

Bd. 239.)

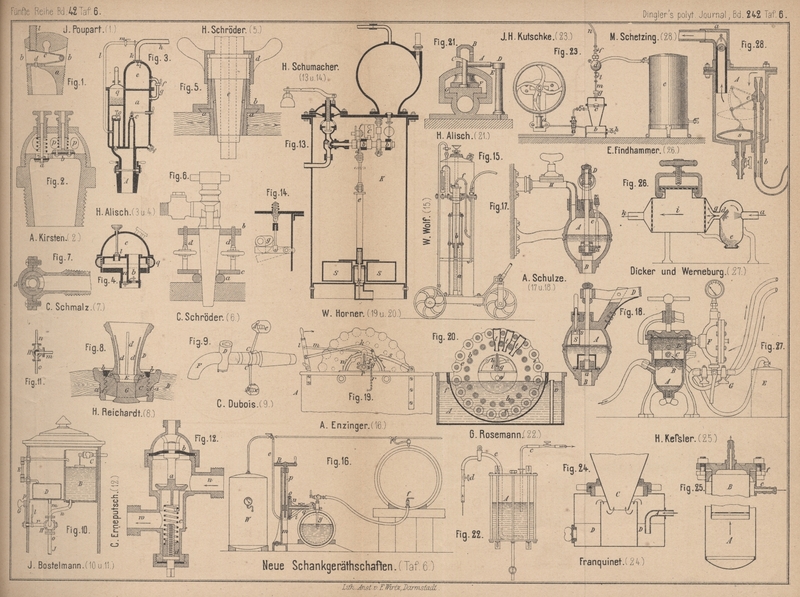

Mit Abbildungen auf Tafel 6.

Ueber neuere Schankgeräthschaften.

Gährspunde. J. B. J. Poupart in Paris (* D. R. P. Nr. 10439 vom 6. Februar 1880) befestigt in der

Aushöhlung b (Fig. 1 Taf.

6) seines Spundes a eine Feder c, welche je nach der Stellung der kleinen Schraube l das Gummiventil d mehr

oder weniger fest auf seinen Sitz festdrückt.

M.

Gerner in Rostock (* D. R. P. Nr. 12366 vom 25. Juni 1880) drückt gegen die

Ventilöffnung seines Gährspundes eine Gummiplatte durch einen Hebel mit

verstellbarem Gewicht.

N.

Schäffer in Breslau (* D. R. P. Nr. 11625 vom 17. August 1879) hängt auf die

Oeffnung eine durch Metallringe beschwerte Klappe.

Nach A.

Kirsten in Berlin (* D. R. P. Nr. 10430 vom 11. Januar 1880) entweicht die

entwickelte Kohlensäure durch das Ventil b (Fig.

2 Taf. 6) und die Oeffnungen p. Wird dagegen

das Bier abgezapft, so tritt durch das Ventil a eine

entsprechende Menge Luft ein.

Nach H. Alisch in

Berlin (* D. R. P. Nr. 13113 vom 27.

August 1880) strömen die Gährungsgase vom Faſs aus durch Spund A (Fig. 3 Taf.

6) und Ventil c nach dem Behälter a, treten bei geöffnetem Hahn f des Rohres g nach dem Behälter e, von hier durch die mit Ventil k verschlieſsbare Oeffhung i und Rohr h nach einem gemeinschaftlichen

Sammelbehälter. Nach Beendigung der Gährung wird f

geschlossen, der Hahn m geöffnet und es strömen die

gesammelten Gase durch l nach dem Faſs zurück. Bei

nicht genügendem Druck läſst man Luft, welche durch die in q befindlichen Reinigungsmittel gestrichen ist, durch das Ventil o eintreten, wenn das Bier abgezapft wird.

Bei der in Fig. 4 Taf.

6 veranschaulichten Vorrichtung entweicht die Kohlensäure durch Ventil b zum Sammelraum e und

tritt beim Abzapfen durch Ventil l und n wieder ein. Die etwa erforderliche Luft muſs zunächst

die Salicylwatte in dem ringförmigen Wulst q

durchstreichen, bevor sie durch das Ventil n in das

Faſs eintreten kann.

Zur Verbindung zwischen Faſsbüchse und

Zapfhahn ist nach H. Schröder in Fredenbaum bei Dortmund (* D. R. P. Nr. 12750 vom 30. Mai

1880) die Spundscheibe a (Fig. 5 Taf.

6) auf einen Theil des Umfanges abgeschrägt und wird darauf nach Art eines

Bajonnetverschlusses die Büchse b befestigt. Dann setzt

man den mit der Gummihülse c versehenen Hahn e ein und dichtet ihn durch Andrehen der Mutter d.

Zapfhähne. Um das Bier beim Abzapfen aus dem Fasse auch

ohne Spritzhahn zum Schäumen zu bringen, befestigt W. Krüger in

Berlin (* D. R. P. Nr. 12170 vom 11.

Juni 1880) eine durchlöcherte Scheibe in der Ausströmungsöffnung des

Kükens. – H. Steinbrück in Corbach (* D. R. P. Nr. 12002 vom 11. Mai 1880) will einen Zapfhahn

aus Holz mit elastischer Einlage und F. Konrad in

Würzburg (* D. R. P. Nr. 12724 vom 2.

März 1880) einen solchen herstellen, bei welchem durch eine einzige

Umdrehung einer Hülse ein Gummicylinder die Ausfluſsröhre verschlieſst.

Nach C.

Schröder in Dortmund (* D. R. P. Nr. 12433 vom 6. Juli 1880) wird der mit Gummiring

a versehene Hahn (Fig. 6 Taf.

6) fest in das Zapfloch eingeschlagen. Dann legt man die zweitheiligen Scheiben b und c um und zieht die

Schrauben d an, so daſs der Gummiring a die Dichtung des Hahnes im Faſsboden bewirkt.

C.

Schmalz in Nordhausen (* D. R. P. Nr. 12731 vom 15. Juni 1880) hat einen Metallfaſshahn mit Korkeinlage dahin verbessert, daſs

man die Korkeinlage c (Fig. 7 Taf.

6) bequem auswechseln kann, sobald man den Deckel d

abschraubt.

Nach H.

Reichardt in Bayenthal bei Köln (*

D. R. P. Nr. 12792 vom 4. Mai 1880) wird mittels des

cylindrischen scharfen Gewindes a (Fig. 8 Taf.

6) die Spundbüchse A in die Spunddaube B eingeschraubt. Dieselbe hat in ihrem Innern ein cylindrisches

Kordelgewinde, welches den mit entsprechendem Gewinde versehenen Spund C aufnimmt. Letzterer ist in der Mitte durchbohrt und

wird durch einen Kork G verschlossen, der sich bei

einem Druck von innen noch fester setzt, beim Einführen eines Hahnes jedoch leicht

nach innen gestoſsen werden kann. Der obere Theil des Spundes C ist conisch geformt und paſst in die Spundmutter A, gegen welche derselbe mittels des Dichtungsringes

b abgedichtet wird. Bei o ist der Spund C im Innern conisch

ausgearbeitet zur Aufnahme des Dichtungsringes E und

des denselben festhaltenden Futters D, welches infolge

der Schlitze d federnd in die Rinne o greift. Der Hahn wird durch das Futter D eingestoſsen, drückt den Kork nach innen und dichtet

durch den Ring E unter gleichzeitiger Pressung des

Futters D sowohl gegen den Spund C, als auch gegen den Dichtungsring E selbst.

Um ein unbefugtes Entnehmen von

Flüssigkeit zu verhindern, befestigt C. Dubois in

Paris (* D. R. P. Nr. 13042 vom 27.

August 1880) an den Zapfhahn F (Fig.

9 Taf. 6) mit durch Schlüssel drehbarem Conus D zwei in Gelenken C drehbare Arme, welche

Metallkapseln A und B

tragen, deren offene Seiten die halbe Rundung des Conus und des Hahnes überdecken

können. Bedeckt nun Kapsel A das obere, B das untere Ende des Conus, so verbindet man die Ringe

e durch ein einfaches Vorhängeschloſs. – R Herbig

und Comp. in Berlin (* D. R. P. Nr. 12651 vom 14. Juli 1880) verbinden zu gleichem

Zweck den Hahn mit einer Sicherheitsschloſs ähnlichen, ausrückbaren Sperrvorrichtung

zwischen Hahnkegel und Hahngehäuse.

Bei der Meſsvorrichtung zum Abzapfen von

Bier u. dgl. von J. Bostelmann in

Hamburg (* D. R. P. Nr. 13044 vom 9.

September 1880) füllt sich der Behälter B

(Fig. 10 und 11 Taf. 6)

selbstthätig durch den Schwimmerhahn C mit der

Flüssigkeit. Das geschlossene Gefäſs D, dessen

Rauminhalt der zu verzapfenden Maſseinheit entspricht, ist durch Rohr m mit dem Dreiweghahn H

verbunden, welcher durch Rohr n mit B und durch Rohr o mit

einem Abzapfrohr J in Verbindung steht Das Küken des

Hahnes H ist durch die Achse r mit einem Handgriff O verbunden, welcher an

einer Anschlagschiene p nach links oder rechts

übergelegt werden kann.

Sobald man den Griff G nach links dreht, ist die

Verbindung zwischen B und D hergestellt, dagegen nach D und J abgesperrt; die Flüssigkeit steigt von B durch die Rohre n und

m aufwärts, füllt das Maſs D und erscheint im Glase E in Höhe der in B befindlichen Flüssigkeit. Sobald man nun den Griff

G nach rechts überlegt, wird die Verbindung

zwischen B und D

abgesperrt, dagegen die zwischen D und J hergestellt und die Flüssigkeit tritt aus D durch das Abzapfrohr J

aus, wobei sich auch das Standglas E leert. Mit der

Doppelbewegung des Hebels

G wird die gemessene Maſseinheit registrirt, indem

ein an der Achse r befestigter Hebel l auf einen Zählapparat wirkt.

Das Bierdruckregulirventil von C.

Erneputsch in Dortmund (* D. R. P. Nr. 13108 vom 8. Juni 1880) für durch

Wasserleitung betriebene Druckapparate wird in die Wasserabfluſsleitung

eingeschaltet. Der Raum über der elastischen Scheibe b

(Fig. 12 Taf. 6) steht mit dem Windkessel in Verbindung. Die mit dem

Ventil a verbundene Feder c wird mittels der Mutter d so eingestellt,

daſs sie das Ventil hebt, so lange der Bierdruck nicht auf voller Höhe ist. Sobald

dies aber eintritt, überwiegt der Druck auf die Scheibe b und das Ventil unterbricht den von n nach

w gehenden Wasserabfluſs.

H.

Schumacher in Köln (* D. R. P. Nr. 13695 vom 31. October 1880) beschreibt einen

anderen durch Wasserdruck wirkenden Apparat. Das Druckwasser tritt durch das

geöffnete Ventil a (Fig. 13 und

14 Taf. 6) in den Behälter K und preſst die

darin vorhandene Luft nach dem Ort seiner Bestimmung. Mit steigendem Wasserspiegel

hebt sich auch der Schwimmer S, bis er schlieſslich

auch die Steuerstange e hebt und dadurch mittels des

Hebels d eine Drehung der Achse b bewirkt. Dabei steigt das Gegengewicht C

und erreicht nach ⅛ Drehung seinen höchsten Stand. Erst wenn das Gegengewicht über

den höchsten Punkt gegangen ist und anfängt, durch seine Schwere mitzuwirken, zieht

die Steuerstange e das Abfluſsventil k auf, während der Hebel f

den Schluſs des Ventiles a vermittelt. Gleichzeitig

öffnet der Daumen g das Lufteinlaſsventil h, so daſs die Entleerung des Behälters stattfinden

kann. Hat der Schwimmer seinen höchsten Punkt erreicht, so wirkt er durch Anschlag

wieder auf die Steuerstange, welche unter dem Gewichte des Schwimmers eine verticale

Bewegung nach unten macht, hierdurch das Wasserabfluſsventil schlieſst und wieder

die Achse b zurückdreht. Durch diese Zurückdrehung wird

das Luftzuführungsventil h geschlossen und gleichzeitig

das Ventil a geöffnet, so daſs neuerdings Wasser

zuströmen kann.

Zur Druckregulirung an

Spundapparaten schaltet W. Wolf in

Heidelberg (* D. R. P. Nr. 12801 vom

24. August 1879) zwischen Kohlensäureapparat und Bierfässern ein mit

Quecksilber gefülltes Rohr a (Fig. 15

Taf. 6) ein, in welches ein verschiebbares, von der Kohlensäureleitung abgezweigtes

Rohr f eintaucht. Entsteht nun im Entwicklungsapparat

ein zu starker Druck, so wird das Quecksilber von a

theilweise nach oben in das Rohr b gedrückt und die

Kohlensäure entweicht, bis der richtige Druck wieder eingetreten ist und das

Quecksilber nach a zurücktritt.

Mittels des isobarometrischen

Abfüllapparates von L. A. Enzinger in

Worms (* D. R. P. Nr. 12435 vom 11.

Juli 1880) soll Bier aus dem gespundeten Lagerfaſs unter demselben Druck auf die

Versandfässer abgefüllt werden. An einer Säule m (Fig.

16 Taf. 6) kann in einer Führung der Schlitten o mittels der Spindel p auf- und abbewegt

werden. Der Hahn c ist an dem Arm q so mittels einer Schraube befestigt, daſs der Hahn in

wagrechter Richtung gedreht werden kann. Der Arm q

läſst sich in der Büchse des Schlittens o aus- und

einschieben; ferner ist diese Büchse um eine senkrechte Achse u drehbar, so daſs der Hahn c leicht genau über die Spundöffnung gebracht werden und die in einer

Stopfbüchse gehende Röhre y in das Faſs eingesenkt

werden kann. Man drückt nun den Hahn c durch das

Handrad R herab, bis das Spundloch durch den Conus des

Hahnes dicht geschlossen ist. Dann läſst man durch Oeffnen des Hahnes Luft aus dem

Windkessel W in das Versandfaſs eintreten, bis der

Druck dem im Lagerfaſs gleich ist, und öffnet dann den Bierhahn f. Die beim Einflieſsen des Bieres verdrängte Luft geht

durch den Schlauch e in das Lagerfaſs zurück. Zeigt

sich das Bier in der Glasröhre f, so schlieſst man den

Hahn c, hebt ihn heraus und verspundet das Faſs.

In entsprechender Weise soll das Bier auch auf Flaschen gefüllt werden.

Zum Ausschank moussirender Getränke

empfiehlt C. A. Schulze in Leipzig (* D. R. P. Nr. 12429 vom 8. Mai 1880) die in Fig. 17 und

18 Taf. 6 skizzirte Vorrichtung. Oeffnet man den die Leitung des

Mineralwassers abschlieſsenden Hahn H, so tritt das

Wasser in das Gefäſs A ein und verdrängt die in

demselben befindliche atmosphärische Luft durch die unverschlossene kleine Oeffnung

s. Wenn eine bestimmte Menge Flüssigkeit

eingeströmt ist, so hebt dieselbe den Schwimmer S und

schlieſst die Oeffnung s. Da nun die noch im Gefäſs A befindliche atmosphärische Luft nicht mehr entweichen

kann, so wird der gewünschte Druck erzielt, indem die Spannung des Mineralwassers,

die im Ballon herrscht, durch die Leitungsröhre auch auf das im Gefäſs A sich befindende Mineralwasser übertragen wird. Soll

die Flüssigkeit in das Glas abgelassen werden, so wird der Hahn H geschlossen und der Hebel D niedergedrückt. Infolge dessen wird die die Ausfluſsöffnung B verschlieſsende Gummischeibe a gehoben, gleichzeitig aber auch die Luftzufluſsöffnung c geöffnet, so daſs von neuem atmosphärische Luft in

das Gefäſs treten kann. – Was mit dieser Vorrichtung bezweckt wird, ist nicht

angegeben.

Der Flaschenspülapparat von G.

Zimmermann in Elbing (* D. R. P. Nr. 12446 vom 13. Juni 1880) besteht aus einem mit

zahlreichen Fächern zur Aufnahme der Flaschen versehenen, über einem Wasserbehälter

drehbaren Körper. Auf der rechten Seite werden die Flaschen seitlich

hineingeschoben, auf der linken Seite wieder herausgenommen. Dadurch, daſs rechts

mehr Fächer und Flaschen gefüllt sind als links, erfolgt die Drehung des Körpers,

wodurch die rechts hineingesteckten leeren Flaschen nach und nach in den mit Wasser

gefüllten Bottig gelangen und sich hier mit Wasser füllen. Auf der linken Seite

werden stets ebenso viel gefüllte Flaschen herausgenommen, als rechts hineingesteckt

worden sind.

Bei dem betreffenden Apparate von W. Homer

in London (* D. R. P. Nr. 13666 vom 29.

August 1880) werden die Flaschen t (Fig.

19 und 20 Taf. 6)

mit dem Kopf nach unten in die Abtheilungen e der in

dem Wasserbehälter A sich drehenden Trommel b gesteckt, wobei ein Gitter f die Flaschen vor dem Herausfallen schützt. Das mit den senkrechten Armen

h verbundene Wasserleitungsrohr g, welches in den Führungen i auf- und abgleiten kann, ist mit dem einen Ende eines an einem Bügel des

Behälters drehbar befestigten Winkelhebels j verbunden,

dessen anderes Ende durch die Stange k mit dem

Handhebel l in Verbindung steht. Die Spiralfeder p hält den Hahn o des

Wasserrohres g geschlossen, an dessen Arm q eine Kette r befestigt

ist. Wird nun der Hebel l in der Pfeilrichtung bewegt,

so hebt der Winkelhebel j das Rohr g in die Höhe und dessen Arme h treten in die Hälse der darüber liegenden Flaschen. Durch das Heben des

Rohres g wird die Kette r

gespannt und dadurch der Hahn o geöffnet, so daſs das

Wasser in das Innere der Flaschen hineinspritzt. Das Spülwasser flieſst aus den

Flaschen in die Abfluſsrinne a, oder es kann direct in

den bis zur Höhe des Ueberlaufes v mit Wasser gefüllten

Behälter A fallen. Beim Zurücktreten des Griffes l bewegt der Hebel j das

Rohr g nach unten, die Kette r wird gelockert und die Feder p kann den

Hahn o wieder schlieſsen. Bei der weiteren

Rückwärtsbewegung des Hebels l greift die Klaue m in das Schiebrad n ein

und dreht dieses um einen Zahn weiter, so daſs eine neue Flaschenreihe dem Rohr g gegenüber tritt. Die Sperrklinke s verhindert die Rückdrehung der Trommel.

Bei der Reinigungscontrole von

Bierröhren von H. Alisch und Comp. in Berlin

(Erl. * D. R. P. Nr. 12007 vom 21. Mai 1880) ist der Stift A (Fig. 21

Taf. 6), welcher in der schraubenförmigen Nuth der Hülse B läuft, an dem einen Ende des Führungsbolzen C befestigt und an dem anderen mit einem Auge D versehen, welches mittels einer Plombe an dem Plombenhalter E befestigt werden kann. Der Führungsbolzen C trägt an seinem unteren Ende einen Bund F, durch welchen er so in dem Deckel O gehalten wird, daſs sich der Bolzen frei drehen kann.

Soll der Deckel gehoben werden, so löst man die Plombe und dreht den Stift A in der Nuth an den höchsten Punkt, wodurch der Bolzen

C und mit ihm der Deckel eine Bewegung nach oben

erhält.

Die Vorrichtung zum Reinigen der Luft

für Bierdruckapparate von G. Rosemann in

Bremen (* D. R. P. Nr. 12946 vom 10.

Februar 1880) besteht aus einem etwa 30cm hohen Glascylinder A (Fig. 22

Taf. 6), dessen Endflächen durch Eisenplatten geschlossen sind, durch deren obere das

Luftzuströmungsrohr e und das Luftabströmungsrohr c gehen, während die Bodenplatte noch ein Abfluſsrohr

hat. Soll die Luftleitung ausgewaschen werden, so wird das Ventil d abgesperrt, die Verbindung der Luftleitung mit den

Fässern aufgehoben, der Apparat selbst mit frischem Wasser gefüllt und das für

gewöhnlich in die Höhe gezogene Luftabströmungsrohr bis nahe dem Boden des Cylinders

heruntergeschoben. Oeffnet man jetzt das Ventil d, so

wird das im Apparat enthaltene Wasser durch die Luftleitung hindurchgetrieben.

Bei dem Apparat von J. H. Kutschke in

Groſsenhain, Sachsen (* D. R. P. Nr.

12745 vom 25. August 1880) drückt die Luftpumpe a (Fig. 23

Taf. 6) die Luft in den Behälter b. Die Luft geht nun

durch Ventil c und Rohr m

in die mit Baumwolle gefüllte Kugel d, dann weiter in

den Windkessel e. Ist dieser gefüllt, so schlieſst man

den Hahn l, öffnet Hahn f

und läſst die verdichtete Luft durch Rohr n auf das

Bier wirken. Um den Apparat zu reinigen, entfernt man die Baumwolle aus der Kugel

d und bringt darauf die Luftpumpe a durch ein angeschraubtes Rohr mit einem Gefäſs mit

kochendem Wasser in Verbindung, löst darauf die Kapsel g und stöſst das Rohr m bis auf das Ventil

c herab. Alsdann öffnet man den Hahn h und läſst nun das heiſse Wasser durch den Raum b flieſsen, wodurch eine vollständige Reinigung

desselben erzielt werden soll.

Bei dem Luftreiniger von Gebrüder

Franquinet in Oberhausen a. d. Ruhr

(* D. R. P. Nr. 13036 vom 4. Juli 1880) tritt die Luft

von der Pumpe durch das Rohr A (Fig. 24

Taf. 6) in den mit Sodalösung gefüllten Raum D und geht

dann durch den mit Salicylwatte gefüllten Trichter C

zum Luftkessel.

Nach H.

Keſsler in Oberlahnstein (* D. R. P. Nr. 13424 vom 13. Juli 1880) tritt die zu

reinigende Luft durch Rohr e in das Gefäſs A (Fig. 25

Taf. 6) und von da durch den Siebboden in den mit Salicylwatte gefüllten

Filtereinsatz B, welcher mit seinem Rand in eine

Vertiefung in der Flansche f des Behälters A lose eingehängt ist.

Bei der in Fig. 26

Taf. 6 dargestellten bezüglichen Vorrichtung von E. Findhammer in

Witten (* D. R. P. Nr. 13019 vom 26.

Mai 1880) strömt die von der Luftpumpe durch Rohr a in den Apparat geleitete Luft vor die mit einer Drahtkrone c versehene Platte d,

welche die niedergeschlagenen Oeltheile in den Behälter e ableitet. Die Luft entweicht bei g in die

Trommel i, welche mit Salicylwatte gefüllt ist, und

geht durch Rohr k nach dem Luftkessel.

Nach Dicker und Werneburg in Halle

a. S. (Erl. * D. R. P. Zusatz Nr. 12478 vom 13. Juni 1880) sammeln sich die mit der

Luft fortgerissenen Oeltheile im Räume A (Fig.

27 Taf. 6), der Rest wird von der Baumwollschicht B zurückgehalten. Die Luft gelangt nun von C

aus in den Kessel E, wo sie verdichtet wird. Beim Verschänken des Bieres

geht die Luft nach C zurück, durch die in der

Filterkammer D befindliche Salicylwatte und kommt durch

Reducirventil F und Luftvertheiler G auf das Faſs.

Um das Zurückströmen von Bier in den

Windkessel zu verhüten, bringt M. Schetzing in

Rendsburg (* D. R. P. Nr. 12168 vom

25. Mai 1880) in dem nach dem Bierfaſs führenden Rohr a (Fig. 28

Taf. 6) ein Kugelventil c an. Sollte trotzdem Bier

zurücktreten, so wird sich der am Lufteinführungsrohr b

angebrachte Schwimmer s in dem Gefäſs A heben und das Rohr schlieſsen. Erst nach Entleerung

des Gehäuses A durch den am Boden angebrachten

Ablaufhahn wird der Schwimmer sich in seine vorgeschriebene Stellung begeben und der

Luft den Durchgang durch das Ventil e gewähren.

Tafeln