| Titel: | Anordnungen der Meyer'schen Steuerung zur Verstellung der Expansionsschieber durch den Regulator. |

| Autor: | Whg. |

| Fundstelle: | Band 242, Jahrgang 1881, S. 79 |

| Download: | XML |

Anordnungen der Meyer'schen Steuerung zur

Verstellung der Expansionsschieber durch den Regulator.

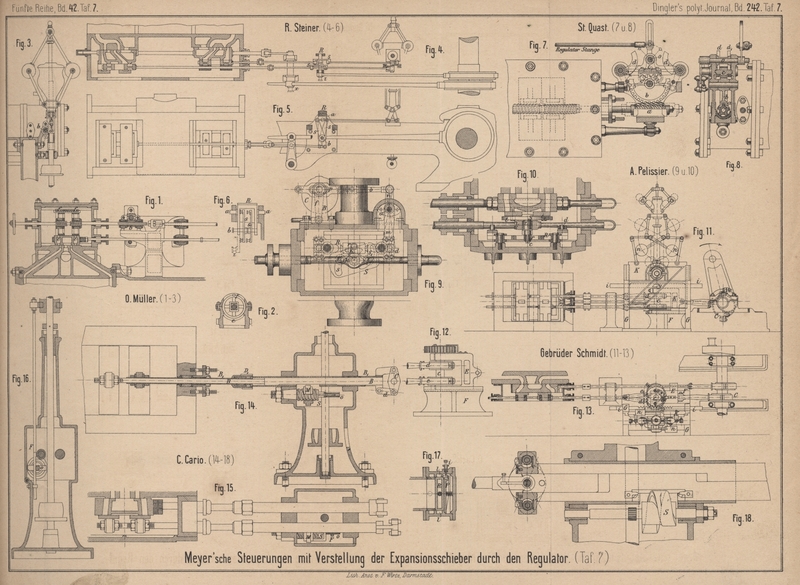

Patentklasse 14. Mit Abbildungen auf Tafel 7.

Anordnungen der Meyer'schen Steuerung.

Sobald man nach Einführung der Corliſs- und Sulzer-Steuerungen erkannt hatte, wie

vortheilhaft (bezüglich des Dampfverbrauches) die Regulirung der Steuerung durch

Veränderung des Füllungsgrades gegenüber der Regulirung durch Drosselung des Dampfes

ist, war es naheliegend, auch für die so manche Vorzüge besitzende, auſserordentlich

verbreitete Meyer'sche Steuerung nach Anordnungen zu suchen, welche die

Beeinflussung des Expansionsgrades durch den Regulator ermöglichten. Das einfachste

war jedenfalls, bei der gebräuchlichen Einrichtung, bei welcher die beiden

Expansionsschieberplatten durch Rechts- und Linksgewinde mit der Schieberstange

verbunden sind, die letztere direct durch Hebel und Zugstangen, Zahnräder o. dgl.

mit der Regulatorhülse in Verbindung zu setzen (vgl. z.B. die Steuerung von G. Stark 1866 182 * 438). Dem stehen jedoch die groſsen

Reibungswiderstände entgegen, welche bei einer derartigen Verschraubung der Platten

auftreten und nur durch auſsergewöhnlich groſse Regulatoren überwunden werden

können. Diese einfachste Anordnung wird deshalb nur in Verbindung mit einer

Entlastungsvorrichtung für die Expansionsschieber möglich sein und hierbei tritt

wieder die Schwierigkeit auf, brauchbare Entlastungsvorrichtungen herzustellen.

O.

Müller in Neuschönefeld bei Leipzig

(* D. R. P. Nr. 12472 vom 3. Januar 1880) hat die

Entlastung dadurch zu erreichen gesucht, daſs er die Expansionsschieber als Kolben

ausführte und den Grundschieber mit einem entsprechenden hohlcylindrischen Aufsatz

versah, wie aus Fig. 1 bis

3 Taf. 7 ersichtlich ist. In dem oberen aufgeschraubten Theile dieses

Aufsatzes sind den nach dem Schieberspiegel führenden Kanälen e gegenüber gleich groſse Schlitze f

angebracht. Eine eingelegte Feder hindert die Kolben an der Drehung. Die Verstellung

derselben erfolgt mit Hilfe eines kleinen Getriebes b

(Fig. 1 und 3), das mit

der Schieberspindel durch Nuth und Feder verbunden ist, und einer an der

Regulatorhülse befestigten Zahnstange a, in welche

ersteres eingreift. Sind die Kolben gut eingeschliffen, so ist eine genaue

Einwirkung des Regulators, besonders wenn dieser, wie in der Zeichnung angenommen,

verhältniſsmäſsig groſs gewählt wird, wohl möglich, falls nicht die Schrauben selbst

einen zu groſsen Reibungswiderstand bieten.

Die innerhalb des Schieberkastens liegenden Schrauben sind aber auch auſserdem ein

Uebelstand der Meyer'schen Steuerung, da sie erfahrungsgemäſs leicht locker werden.

Man hat deshalb die Verstellung der beiden Expansionsschieber auf andere Weise zu

erreichen gesucht durch Vorrichtungen, welche, auſserhalb des Schieberkastens

angebracht, der Einwirkung des Dampfes nicht ausgesetzt und leicht zugänglich sind.

Es müssen selbstverständlich dann beide Theile mit besonderen Schieberstangen

versehen sein, welche entweder neben einander liegend durch zwei Stopfbüchsen aus

dem Schieberkasten heraustreten, oder concentrisch angeordnet sind, so daſs die eine

durch die andere hohle Stange hindurchgeht. W. Meyer

(1880 238 * 191) hat für diesen Fall eine directe

Einwirkung des Regulators durch Keilplatten zu ermöglichen gesucht. Es tritt bei

seiner Construction an die Stelle der Schraubenreibung die Reibung in den

Keilschlitzen, während die Reibung der Schieberplatten die gleiche bleibt. Sie wird

demnach auch nur bei Anwendung eines genügend kräftigen Regulators brauchbar sein.

Die Verstellung der Platten durch Keilwirkung findet sich ferner auch bei der unter

Nr. 2476 in Deutschland patentirten Steuerung von A.

Robert (vgl. 1879 232 * 390), bei welcher jedoch

kein Centrifugal-, sondern ein hydraulisches Widerstandstachometer benutzt ist.

Werden nun auch – einen gewöhnlichen Centrifugalregulator vorausgesetzt – die

Einrichtungen mit directer Schrauben- oder Keilverstellung nie günstige Resultate

geben, wenn eine groſse Gleichförmigkeit im Gange der Maschine nöthig ist, so ist

dennoch die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, eine gute Wirkung bei directer

Verbindung mit dem Regulator zu erreichen. Trifft man nämlich die Anordnung so, daſs

die beiden von der Reibung der beiden Expansionsplatten herrührenden Widerstände in

entgegengesetzter Richtung auf das Stellzeug einwirken, so heben sie sich

gegenseitig ganz oder theilweise auf. Sind die Reibungen beider Platten gleich

groſs, so beschränkt sich der ganze von dem Regulator zu überwindende Widerstand auf

die geringe Reibung im Stellzeug. Eine solche Anordnung wurde zuerst, so viel

bekannt, von Ommaney und Tatham (1874 213 * 8. 1876 219 381)

ausgeführt. Die beiden Stangen der Expansionsschieber sind dort an die

gegenüberstehenden Enden eines Ankerhebels gehängt, während dessen mittlerer Arm mit der

Regulatorhülse verbunden ist. Der mit einer besonderen Geradführung versehene

Endpunkt der Excenterstange greift an dem Drehzapfen jenes Ankerhebels an. Sehr

ähnliche Constructionen fanden sich dann noch mehrfach und traten unter

verschiedenen Namen auf (vgl. 1876 221 289 und 1879 232 391). Der Antrieb der Expansionsplatten setzt, sich

bei diesen Steuerungen immer zusammen aus dem Antrieb der Excenterstange und dem

Zuge oder Drucke der steigenden oder fallenden Regulatorhülse. Wie gering deshalb

auch die letztere Kraft sein möge, sie wird immer zur Wirkung kommen, sobald sie nur

im Stande ist, die geringe Reibung in den Gelenken u.s.w. zu überwinden. Es tritt

hier indessen ein anderer Uebelstand auf. Die Reibungswiderstände der beiden

Expansionsplatten werden im Allgemeinen nicht genau gleich groſs sein, schon weil

sie die Kanäle des Grundschiebers abwechselnd öffnen

und schlieſsen. Die Differenz der beiden Widerstände wird aber fortwährend, wie

leicht einzusehen, durch das Gestänge auf den Regulator übertragen und hierdurch das

Spiel desselben nicht unwesentlich beeinfluſst. Diesen Miſsstand suchte B. Leutert in Halle (* D. R. P. Nr. 12941 vom 7.

September 1880, vgl. 1881 240 * 335) zu beseitigen, indem

er, besonders durch Anordnung von Compensationsplatten, die Reibungswiderstände der

beiden Platten möglichst gleich zu machen suchte. Die Leutert'sche Steuerung muſs

daher als die bis jetzt vollkommenste dieser Art angesehen werden.

Nahe verwandt mit den letztgenannten Constructionen sind

diejenigen, bei welchen die beiden Expansionsschieberstangen statt an einen

Ankerhebel an einem scherenartigen Doppelhebel angehängt sind, wie bei den

Steuerungen von J. Shanks und J. G. Lyon (Erloschenes * D. R. P. Nr. 3053, vgl. 1879 234 * 436) und von R. Steiner in

Crimmitschau (* D. R. P. Nr. 7423 vom

6. Mai 1879), welch letztere in Fig. 4 bis

6 Taf. 7 dargestellt ist. Beide Anordnungen sind den vorhergehenden

gegenüber weniger einfach, da mehrere Theile doppelt ausgeführt sein müssen; auch

gilt von ihnen bezüglich der Rückwirkung auf den Regulator dasselbe, was oben von

der Anordnung mit Ankerhebel gesagt wurde. Steiner hat

übrigens, wie aus Fig. 4

ersichtlich, die Expansionsplatten dadurch zu entlasten gesucht, daſs er dieselben

in Schlitzen des Grundschiebers (durch Aufschrauben von Brücken gebildet) gleiten

läſst. Im Vergleich mit der Steuerung von Shanks und

Lyon ist die Steiner'sche Construction einfach zu nennen, da bei derselben die

beweglichen Theile im Schieberkasten (Kniehebel und Keile), durch welche ein

Vortheil kaum erzielt werden kann, fortgelassen sind. An dem Gestell der Maschine

ist mit den Zapfen a ein Rahmen R gelagert, welcher die Schere ss trägt

und durch die bei b angreifende Excenterstange in

Schwingung versetzt wird. An die unteren Enden der Schere sind die Stangen der

beiden Expansionsplatten

angehängt, während die oberen durch Zugstangen und Winkelhebel mit der

Regulatorhülse verbunden sind. In der Zeichnung ist angenommen, daſs die Drehzapfen

der Hebel s in der Verlängerung von b liegen; der Angriffspunkt der Excenterstange kann

jedoch auch höher oder tiefer gewählt werden. Dagegen ist es wichtig, daſs in der

Mittelstellung der Hebel s ihre oberen Endzapfen und

die Drehzapfen a des Rahmens R eine gemeinschaftliche geometrische Achse haben, damit durch die

Schwingung um a keine merkbare Zug- oder Druckwirkung

auf das Regulatorgestänge ausgeübt werde. – Soll der Dampf in einen zweiten

gröſseren Cylinder weiter expandiren, so kann der Grundschieber desselben von dem

Zapfen x (Fig. 4) aus,

der Expansionsschieber von dem Zapfen z (Fig.

4 und 6) aus

bewegt werden.

Den bisher aufgeführten Steuerungen, bei welchen der Regulator direct auf die Steuerung einwirkt und diese mit dem

Regulatorgestänge eine zusammengesetzte Kette bildet,

stehen nun als zweite Hauptgruppe die Steuerungen mit indirecter Einwirkung des Regulators gegenüber, bei welchen das

Regulatorgestänge nicht mit den Steuerungstheilen verbunden ist, sondern mit ihnen

nur dann in Berührung tritt, wenn die Regulatorhülse in Folge einer

Geschwindigkeitsänderung der Maschine steigt oder fällt. Der Regulator verstellt in

diesem Falle nur gewisse Anstoſstheile und die Verstellung der Expansionsplatten

wird mittels Schrauben- oder Keilwirkung von der Kurbel- oder Steuerwelle aus

bewerkstelligt. Derartige Anordnungen ermöglichen deshalb, wenn sie sonst

zweckmäſsig ausgeführt sind, immer eine recht genaue Regulirung des Füllungsgrades,

wenn auch die Einwirkung des Regulators nicht so schnell erfolgt, wie bei einer

directen Verbindung desselben mit der Steuerung.

Auch in dieser Gruppe ist zunächst eine kürzlich patentirte

Anordnung zu erwähnen, welcher die gewöhnliche Befestigung der Schieberplatten an

der Schieberstange mittels Rechts- und Linksgewinde zu Grunde liegt; es ist die

Steuerung von St. Quast in

Aachen (* D. R. P. Nr. 14037 vom 17.

October 1880), deren neuere Anordnung in Fig. 7 und

8 Taf. 7 dargestellt ist. Auf der Expansionsschieberstange befindet sich

vor oder hinter dem Schieberkasten eine steilgängige Schraube a, die mit einem Zahnbogen b in Eingriff steht, welcher durch den Hin- und Hergang der Schieberstange

eine schwingende Bewegung erhält. Durch einen mit b

verbundenen zweiten Zahnkranz von kleinerem Halbmesser wird diese Bewegung auf ein

Gleitstück c übertragen, welches in Nuthen des

Gestelles zwischen den Daumen d und d1 hin- und hergleitet;

letztere sind durch je ein Gelenkparallelogramm mit der Achse o und durch diese mit dem Regulatorgestänge verbunden.

Bei einer Geschwindigkeitsänderung der Maschine wird die Achse o vom Regulator aus gedreht und dadurch werden auch die

Daumen d

und d1 zu einer Drehung in

demselben Sinne veranlaſst derart, daſs der eine

steigt, wenn der andere fällt, und umgekehrt. Sie begrenzen immer beiderseits den

Weg des Gleitstückes c und verschieben denselben nach

der einen oder anderen Seite, ohne seine Länge zu verändern, sobald sie durch den

Regulator zu einer Drehung veranlaſst werden. In diesem Falle stöſst das Stück c an einen der Daumen an; dasselbe kann dann seinen Hub

nicht vollenden und bringt deshalb auch den Zahnbogen b

zum Stillstand. Die Schraube a wird hierdurch

gezwungen, beim Weitergange eine Drehung auszuführen und so die Verstellung der

Expansionsplatten zu bewirken. Die Daumen d, d1 müssen eine solche Form haben, daſs ihre

Entfernung in der Bahn des Gleitstückes c immer

dieselbe bleibt. Dieser Bedingung wird entsprochen, wenn die äuſsere Begrenzung

durch gleiche archimedische Spiralen gebildet wird. Unter dieser Voraussetzung

werden auch für gleiche Drehungen der Daumen d, d1 die Verstellungen der Platten gleich sein. Die

Verhältnisse sind so gewählt, daſs die ganze Verschiebung der Platten aus ihrer

innersten in die äuſserste Stellung zwei Umdrehungen der Schieberstange und eine

Vierteldrehung der Daumen d und d1 erfordert. Das Rechts- und Linksgewinde

auf der Schieberstange muſs daher verhältniſsmäſsig steil sein.

Zu befürchten ist, daſs für die Stellungen, für welche der Winkel α (Fig. 7)

zwischen Radius und Tangente der Daumencurve nicht gröſser ist, als in der Zeichnung

angegeben, beim Anstoſsen des Gleitstückes c an die

Daumen eine erhebliche Rückwirkung auf den Regulator stattfindet, da 90° – α jedenfalls gröſser als der betreffende Reibungswinkel

und der bei der Plattenverstellung auftretende Widerstand nicht unbeträchtlich ist.

– Der ganze Apparat läſst sich übrigens leicht an alten Meyer'schen Steuerungen

anbringen und ist auch schon vielfach eingeführt worden.

Bei der Steuerung von A. Pelissier in

Hanau (* D. R. P. Nr. 1122 vom 16.

October 1877) ist auch nur eine

Expansionsschieberstange vorhanden, da der Verstellungsmechanismus unzweckmäſsiger

Weise im Innern des Schieberkastens liegt. Die beiden Expansionsschieber sind hier

jedoch nicht durch Schraubengewinde mit der Stange verbunden, sondern mit Hilfe

einer Platte S (Fig. 9 und

10 Taf. 7), die mit einem Zapfen z in dem

Kopfe k der Schieberstange gelagert ist und in deren

spiralförmige Schlitze s, s1 die an den Schiebern befindlichen Zapfen t,

t1 eingreifen. Die Verlängerung des Zapfens

z trägt eine kleine Kurbel h, auf deren Zapfen c eine gehärtete

Stahlrolle r aufgesteckt ist. Diese ragt in den

Ausschnitt einer Platte R hinein, welche auf am

Schieberkastendeckel befestigten Rollen geführt wird. Die Länge des Ausschnittes

entspricht dem Schieberhube, so daſs während des Beharrungszustandes der Maschine

die Rolle r die Ränder des Ausschnittes eben berührt. Wird aber bei

einer Geschwindigkeitsänderung die Platte R vom

Regulator nach der einen oder anderen Seite verschoben, so wird die Rolle r vor Ende des Schieberhubes anstoſsen, die Kurbel h sammt der Platte S etwas

gedreht und dadurch die Entfernung der Schieberplatten geändert werden. Die

Verschiebung der Platte R wird bewirkt mittels des an

den Zapfen d angreifenden Hebels m, auf dessen durch eine Stopfbüchse hindurchgehenden

Achse a auſserhalb des Schieberkastens der Arm n aufgekeilt ist. Dieser ist durch Zugstange b mit einem gleichfalls auf Rollen geführten Rahmen p verbunden, welcher eine unrunde Scheibe C umschlieſst. Die Achse der letzteren ist in einem

Bocke B gelagert. Beim Steigen bezieh. Fallen der

Regulatorhülse erhält die Scheibe C mit Hilfe des auf

gleicher Achse befindlichen Armes f eine Drehung, wobei

sie auf eine der beiden in p befindlichen Rollen

einwirkt und dadurch eine Verschiebung des Rahmens p,

folglich auch der Platte R (im entgegengesetzten Sinne)

verursacht. Die Einschaltung der unrunden Scheibe C in

das Gestänge hat offenbar den Zweck, die Rückwirkung auf den Regulator aufzuheben.

Ganz wird derselbe jedoch nicht erreicht werden, da auch bei dieser Scheibe der

Winkel der Druckrichtung mit der Normalen an die Begrenzungscurve in den meisten

Stellungen gröſser als der Reibungswinkel ist, zumal bei Anwendung von Rollen.

Auſserdem erscheint auch eine selbstthätige Verdrehung der Scheibe S im Schieberkasten infolge verschieden groſser

Reibungswiderstände der Schieberplatten nicht ausgeschlossen.

Wenn man bei den oben erwähnten Steuerungen von Ommaney und Tatham, von Leutert u.a. den Doppelhebel, bezieh. das Zahnrad, woran die beiden

Stangen der Expansionsplatten gehängt sind, nicht direct mit dem Regulator, sondern

mit einer Knagge in Verbindung bringt, welche sich in einem zur Schubrichtung

geneigten Schlitz bewegt, so daſs bei einer Verschiebung des Schlitzes durch den

Regulator die Knagge auf einer Seite anstöſst und eine Drehung jenes Hebels bezieh.

Zahnrades bewirkt, so hat man im Princip die Steuerung von Gebrüder Schmidt in Schwelm (Erloschenes * D. R. P. Nr. 8413 vom 5. August

1879). In der patentirten Ausführungsform, welche durch Fig. 11 bis

13 Taf. 7 veranschaulicht ist, erscheint dieselbe jedoch ziemlich

umständlich. Von dem Expansionsexcenter C wird ein auf

dem Bock F gleitender Schlitten E bewegt. Derselbe trägt auf einer kurzen verticalen Welle c zwei um 180° gegen einander versetzte Excenter d und e, welche mit den

beiden Stangen der Expansionsplatten verbunden sind, und ein Zahnrad a, das in eine Zahnstange i eingreift und diese beim Hin- und Hergang des Schlittens mitnimmt. Die

Zahnstange gleitet in Führungen des Gestelles G und

trägt auf ihrer Rückseite die Knagge y (Fig. 11).

Letztere bewegt sich während des Beharrungszustandes der Maschine frei in dem schrägen

Ausschnitt der Platte K, welche mit Gegengewichten n an die Regulatorhülse gehängt ist, stöſst aber auf

einer Seite an, sobald die Platte gehoben oder gesenkt wird. Dies veranlaſst eine

Drehung des in die. Zahnstange eingreifenden Zahnrades, also auch der auf gleicher

Welle befindlichen Excenter d und e und damit eine Verstellung der Expansionsschieber.

Eine selbstthätige Verstellung derselben ist nicht zu befürchten, wenn die Reibung

in den Excenterbügeln von d und e und den Lagern der Welle c gröſser ist als

die Differenz der Reibungen beider Schieberplatten. Die Einwirkung des Regulators

kann jedoch keine sehr genaue sein, da die Platte K

einen nicht unbedeutenden Reibungswiderstand bieten wird und die Gewichte n, welche der Platte K

nicht in allen Lagen das Gleichgewicht halten können, die Wirkungsweise des

Regulators in ungünstigem Sinne beeinflussen.

Bedeutend einfacher und zweckmäſsiger erscheint die Construction

von C.

Carlo in Chemnitz (* D. R. P. Nr. 3871 vom 11. August 1877 und Zusatz * Nr. 11553 vom

25. März 1880). Fig. 14 bis

16 Taf. 7 zeigen die neuere Anordnung, welche dem Zusatzpatente zu Grunde

liegt. Die beiden Schieberstangen B und B1 der

Expansionsschieber, welche bei der Construction des Hauptpatentes neben einander

lagen, sind hier concentrisch, die eine in der anderen steckend, angeordnet. Durch

eine Stopfbüchse D1

sind sie auſserhalb des Schieberkastens gegen einander gedichtet. Sie sind ebenfalls

wie bei der Steuerung von Ommaney und Tatham an einen

Doppelhebel C angehängt, an dessen Drehzapfen die

Excenterstange angreift, die äuſsere röhrenförmige Stange mit einem festen Arm, die

innere mit Hilfe eines Gelenkstückes d. Die Verstellung

der Schieber erfolgt durch Verschraubung der auf einer festliegenden Schraube S befindlichen Mutter M,

gegen welche die Kanten eines in der äuſseren Schieberstange befindlichen

Auschnittes stoſsen. Die Mutter M ist durch einen Bügel

mit einem langen Zahnrädchen o von geringem Durchmesser

verbunden, in welches eine mit der Regulatorhülse verbundene Zahnstange F eingreift. Der Schraube S ist ein verhältniſsmäſsig groſser Durchmesser gegeben, um die zur

Verschiebung der Platten nöthige Steigung herauszubringen und doch die Rückwirkung

auf den Regulator zu vermeiden.

Die Anordnung kann in verschiedener Weise abgeändert werden. Es kann die Schraube S mit dem Zahnrädchen verbunden und drehbar gelagert

sein, während die Mutter M an der Drehung verhindert

und geradlinig geführt wird. Ferner kann die Mutter ganz festgestellt und die

Schraube S, mit einer Anstoſsscheibe versehen, hin- und

hergeschraubt werden, oder es kann endlich, wie beim Hauptpatent, die Mutter ganz

fortfallen und die entsprechend groſs ausgeführte Schraube an dem Gewinde selbst den

Anstoſs aufnehmen (vgl. Fig.

18).

Damit keine selbstthätige unbeabsichtigte Verstellung der Schieber stattfinde, muſs

die Stopfbüchse D1, so

fest angezogen werden, daſs die Reibung in derselben gröſser ist, als die Differenz

der Reibungen beider Platten werden kann.

Auch eine Entlastungsvorrichtung für die Expansionsschieber ist in der Patentschrift

Nr. 11553 angegeben, obgleich sie bei einer derartigen indirecten Verstellung nicht

nöthig ist. Ueber dem Expansionsschieber R (Fig.

17) ist eine Platte P angebracht, welche mit

ihren keilförmigen Enden auf entsprechend abgeschrägten Leisten l des Schieberkastens aufliegt und mittels der Schraube

i verstellt werden kann. Die Leisten l haben bei richtiger Einstellung den auf die Platte

P wirkenden Dampfdruck aufzunehmen. Wird die Ein-

und Nachstellung immer sorgfältig ausgeführt (unter Dampfdruck mit abgehängter

Excenterstange), so mag die Vorrichtung brauchbar sein.

Zum Schluſs sei noch auf die gleichfalls hierher gehörige Steuerung von Fr. Stellwag (Erloschenes * D. R. P. Nr. 10063, vgl. 1880

238 * 452) hingewiesen, bei welcher eine Flüssigkeitssäule in die Schieberstange

eingeschaltet ist, die mittels einer kleinen Pumpvorrichtung beim Steigen und Fallen

des Regulators verlängert oder verkürzt wird. Da aber geringe Undichtigkeiten schon

bald eine bedeutende Ungenauigkeit in der Steuerung herbeiführen können, hat sich

die wenngleich recht sinnreiche Anordnung nicht wohl bewähren können.

Endlich ist noch zu bemerken, daſs die Einrichtungen der Trapez-Schiebersteuerungen, bei welchen die Verstellung des

Trapezschiebers durch Drehung der Schieberstange erfolgt, auch bei der Meyer'schen

Steuerung zur Verstellung der beiden Platten Anwendung finden können.

Whg.

Tafeln