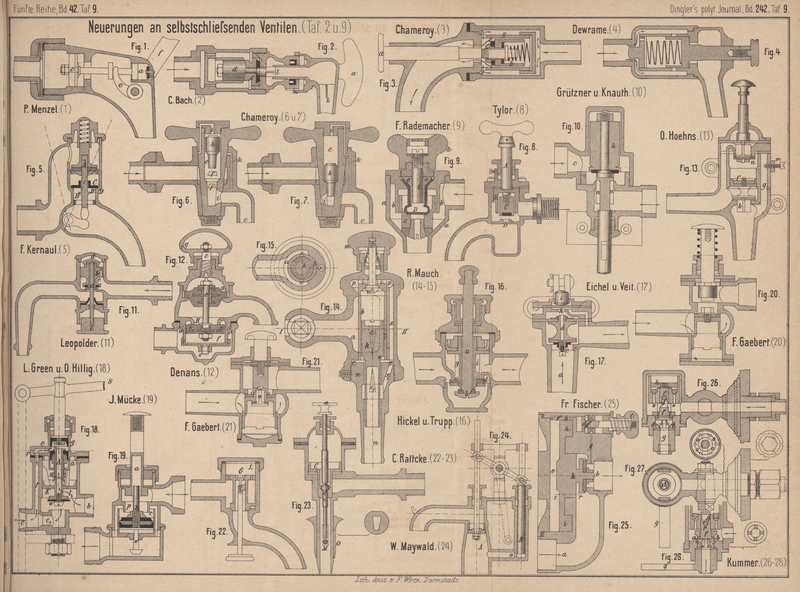

| Titel: | Neuerungen an selbstschliessenden Ventilen. |

| Fundstelle: | Band 242, Jahrgang 1881, S. 89 |

| Download: | XML |

Neuerungen an selbstschlieſsenden

Ventilen.

Mit Abbildungen auf Tafel 9.

(Patentklasse 85. Fortsetzung des Berichtes S. 9

dieses Bandes.)

Neuerungen an selbstschlieſsenden Ventilen.

2) Schluſs durch Wasserdruck.

Der selbstthätige Schluſs von Ventilen bezieh. Hähnen durch den Wasserdruck allein

ohne Mitwirkung äuſserer mechanischer Hilfsmittel wird im Allgemeinen entweder durch

den directen Druck des Wassers gegen das meist achsial bewegliche Ventil, durch

Anwendung sogen. Ueberdruckkolben (Differentialkolben), durch Gummimembrane oder

durch eine Verbindung beider zu erzielen gesucht.

a) Directer Wasserdruck gegen das

Ventil: Bei dem selbstschlieſsenden Zapfhahn von A.

Grundmann in Berlin (Erl. * D. R. P. Nr. 2710 vom 15. März 1878) ist das

Ventil durch ein mit entsprechenden Eintrittsöffnungen für das Wasser versehenes

horizontales Rohr in der Auslauftülle geführt, welche deshalb eine gewisse Strecke

weit gerade sein muſs. Dieses Rohr hat nach oben einen durch einen Schlitz der Tülle

führenden Ansatz, gegen welchen auſsen ein Daumen sich legt, dessen Herunterdrücken

das Oeffnen des Ventiles bewirkt. Wird der Daumen losgelassen, so drückt das Wasser

das Ventil vor, was aber sehr rasch und deshalb nicht ohne Stoſs vor sich gehen

wird. Die verlockende Einfachheit dieses Principes hat folgende Constructionen zur

Vermeidung des Wasserschlages entstehen lassen.

Einen Luftbuffer benutzt P. Menzel in

Lauban (* D. R. P. Nr. 13932 vom 6.

November 1880). Beim Gebrauch des Hahnes wird der Abschluſskolben c (Fig. 1 Taf.

9), auf dessen Schaft auch der Luftbuffer a sitzt,

mittels des Daumens e vom Hebel f aus zurückgeschoben. Wird letzterer losgelassen, so preſst das Wasser

das Ventil c nach vorn, wobei sich die Luft in dem

Räume vor a zusammendrückt und ein langsames Schlieſsen

des Hahnes bedingt.

W. Knaust in Wien führt das in Fig. 2 Taf.

9 skizzirte Ventil (Construction von C. Bach, vgl. 1876

220 * 25) aus. Ein Andrücken des Knopfes a bewegt das

Schnabelrohr b und mit diesem auch den Ventilkolben cd nach innen. Der dickere Kolbentheil c tritt in Folge dessen aus dem ihn eng umschlieſsenden

Cylinder heraus und gestattet dem Wasser den Durchgang nach dem Räume rechts, von wo

aus es durch die Löcher l in das Schnabelrohr b tritt, also zum Abflüsse gelangt. Wird der Druck auf

den Kolben aufgehoben, so erfolgt eine allmähliche Vorwärtsbewegung des Kolbens und

hiermit der Abschluſs der Leitung. Dieser stoſsfreie Abschluſs wird dadurch

erreicht, daſs eine gewisse Menge Wasser aus dem Räume, welcher in achsialer Richtung von der

Kolbenventilfläche und Ventilsitzfläche begrenzt wird, zu verdrängen ist, sowie

dadurch, daſs eine gewisse Menge Wasser seitens des Ventilkolbens durch einen sehr

kleinen Ringquerschnitt angesaugt wird. – Die Ausführung des Ventiles soll eine sehr

genaue Arbeit erfordern.

In der Construction dem besprochenen sehr ähnlich ist das in Fig.

3 Taf. 9 dargestellte Ventil von Chameroy

Sohn in Paris. Durch den Knopf a wird das

Ventil c von dem Ventilsitze gehoben und das Wasser

strömt aus der Leitung durch die Oeffnungen o in der

Pfeilrichtung zum Auslauf. Auf der Spindel des Knopfes a sitzt ein Kolben b, der sich in dem

Cylinder g mit Spiel bewegt. Beim Oeffnen des Ventiles

c wird das Wasser, welches sich Hüter dem Kolben

b befindet, aus dem Räume g durch den Spielraum zwischen Kolben und Cylinder verdrängt und kommt zum

Ausfluſs. Hört der Druck auf den Knopf auf, so wird durch das Wasser, welches durch

die kleine Ringfläche zwischen Kolben und Cylinder in den Raum g dringt, ein Ueberdruck erzeugt, welcher das Ventil

langsam schlieſst. Eine Feder unterstützt den Schluſs.

In gleicher Weise wirkt das Ventil von Dewrance in

London (Fig. 4 Taf.

9); hier ist die Ventilabdichtung von Metall.

Das Ventil von J. Mücke in

Breslau (* D. R. P. Nr. 2789 vom 15.

November 1877) benutzt das Princip der Wasserbremsung zur Vermeidung des

Rückschlages. In dem Gehäuse ist ein Kolben befestigt, auf welchem ein

entsprechender, das Ventil bildender Cylinder dicht gleitet. Um dasselbe zu öffnen,

wird der letztere herunter gedrückt, wobei sich gleichzeitig der untere

abgeschlossene und nur mit einer kleinen seitlichen Oeffnung versehene Cylinder voll

Wasser saugt. Hört der Druck auf, so wirkt das Wasser gegen den Cylinder auf

Abschluſs des Durchflusses; es geschieht derselbe aber langsam, da das Wasser durch

die kleine Cylinderöffnung wieder herausgedrängt werden muſs.

Eine jedenfalls unwirksame Construction zur Verhinderung des plötzlichen Abschlusses

ist an J.

Kernaul in München (* D. R. P. Nr. 11694 vom 19. Mai 1880) patentirt; es

geschieht dies mittels einer losen Scheibe, welche eine Wasserbremsung unterhalb des

Ventilsitzes bewerkstelligen soll. Beim Heben des Ventiles A (Fig. 5 Taf.

9) auf ⅓ seiner Hubhöhe nimmt der Ansatz B die lose

Scheibe C bis zur Hubbegrenzung mit und gibt den

Wasserdurchfluſs frei. Beim Auslassen des Hebels soll sich die Scheibe C auf D auflegen; – es

müſste also C schneller fallen, als sich A senkt, aber Wasser genug über sich behalten, um

mittels desselben bremsend auf das Ventil zu wirken.

b) Differentialkolben: Die folgenden

Constructionen besitzen einen sogen, schwimmenden Kolben. Der bekannte Hahn von Chameroy in Paris (vgl. 1871 200 * 184) gehört zu denen, welche selbstthätig absperren, nachdem eine

gewisse Menge Wasser durchgelaufen ist. Der Hahn soll ziemlich gleiche Wassermengen

selbst bei sehr verschiedenen Wasserdrucken von 1 bis 4at liefern und zwar ohne jeden Rückschlag.

Das Wasser tritt aus dem Zuleitungsrohr durch die Oeffnung f (Fig. 6 und

7 Taf. 9) in den cylindrischen gröſseren Ausschnitt im Hahngehäuse ein,

erhebt und erhält dann das Ventil h in der oberen

Stellung und flieſst bei c ab. Das Ventil paſst nur

lose in die Hahnbohrung, weshalb auch Wasser durch den ringförmigen Zwischenraum

über das Ventil gelangen und dieses endlich auf seinen Sitz im unteren engeren

ausgebohrten Hahngehäuse sinken kann so der weitere Ausfluſs selbstthätig

unterbrochen wird. Dreht man den Hahnkegel um 180° (Fig. 7), so

wird das über dem Ventil befindliche Wasser durch die Bohrungen i und k ablaufen und das

Ventil wieder in seine frühere Stellung steigen. Nachdem aber die Durchlassöffnung

i zufolge der Drehung des Hahnkegels mit dem

Ausfluſsrohr nicht mehr in Verbindung steht, so muſs, um von Neuem Wasser zum

Abflüsse zu bringen, der Hahn wieder geöffnet werden.

Die Eigenthümlichkeit der Construction von Tylor in

London besteht in einem stellbaren Kolbenventil C,

welches an seinem Boden mit einer Lederscheibe versehen ist und sich in einer

stellbaren Hülse E (Fig. 8 Taf.

9) auf- und niederbewegen kann. Die Hülse wird durch die Spindel A gehoben oder niedergedrückt, wie bei einem

Niederschraubhahn gebräuchlich ist. Beim Oeffnen und Schlieſsen des Ventiles hebt

die Hülse E das Kolbenventil C von seinem Sitze D auf, bezieh. drückt

dasselbe nieder. Sollte der Hahn geöffnet und in dieser Stellung gelassen werden, so

wird das Kolbenventil C, welches gehoben worden ist,

sich von selbst auf seinen Sitz niederlassen und zwar zum Theil in Folge seiner

eigenen Schwere, hauptsächlich aber durch den Druck des Wassers, welches zwischen

dem Ventilkolben und der inneren Cylinderfläche der Hülse durchzieht und den Raum in

der Hülse über dem Ventilkolben anfüllt. Die Schraube in letzterem dient zur

Einstellung der zum Ausflusse zu bringenden Wassermenge.

Das Baumgärtner'sche Selbstschluſsventil ist schon oben

S. 16 d. Bd. beschrieben worden.

Bei dem Ventil von J. Rademacher und Grüdelbach in

Berlin (* D. R. P. Nr. 4558 vom 16.

August 1878) wird der schwimmende Kolben von einem Stempel i (Fig. 9 Taf.

9) regiert, dessen unteres wulstartiges Ende D von

einer bei o abdichtenden Gummihülse umgeben ist, welche

als Ventil wirkt. Im geschlossenen Zustande ist der hohle Raum zwischen dem äuſseren Mantel a einerseits und der Glocke b andererseits mit Druckwasser angefüllt; ebenso befindet sich Druckwasser

in dem Inneren der Glocke, wohin es durch den Spielraum zwischen b und dem Schwimmerkolben c gelangt ist. In diesem Zustande wird sowohl das Ventil c, wie auch das Gummiventil geschlossen erhalten. Zieht

man nun den Knopf k in die Höhe, so wird das

Gummiventil geöffnet, das in der Glocke angesammelte Wasser flieſst ab und, da durch

den kleinen Zwischenraum zwischen Glocke und Ventil nicht so viel Wasser

nachflieſsen kann, daſs der Wasserdruck in der Glocke dem in dem Hohlraum zwischen

Ventilkörper und Mantel gleich bleibt, so wird das Ventil c gehoben und somit der Wasserdurchfluſs geöffnet.

Bei dem in Fig. 10

Taf. 9 dargestellten Ventil von Grützner und Knauth (*

D. R. P. Nr. 2680 vom 21. März 1878) wird der verticale Ventilkolben k mittels eines Zughebels gehoben. Wirkt die Zugkraft

nicht mehr, so wird der Ventilkolben durch den Wasserdruck zum Sinken gebracht und

der Zulauf bei c wird geschlossen. Das Sinken des

Ventilkolbens erfolgt allmählich, weil, wenn auch das Ventil geöffnet ist, das

Wasser nur durch die kleinen Querschnitte n zum

Abflüsse gelangt, so daſs nur der Ueberschuſs des oberen Druckes über den unteren

den Ventilkolben zum Sinken bringt. – Eine genau gleiche Construction von C. Bach ist in D. p. J.

1876 220 * 25 beschrieben.

Bei der Construction von Leopolder in Wien (Fig.

11 Taf. 9) ist auch ein schwimmender Kolben benutzt; jedoch strömt das

Druckwasser für den Raum d durch die Oeffnung e im Kolben b. Ein Druck

auf den Knopf c öffnet das Ventil; hört derselbe auf,

so bewirkt das durch die Oeffnung e in den Raum d gekommene Wasser einen Ueberdruck, welcher das Sinken

des Ventilkolbens und den allmählichen Ventilschluſs erzielt.

Der in Fig. 12 Taf. 9 ersichtliche Hahn von Denans und

Comp. in Paris hat eigenthümliche Kautschukverschlüsse a und B, deren ersterer im

Innern des Hahnes befestigt ist, aber doch ein Spielen des Ventiles gestattet. Die

mit vier Gängen versehene Schraube c dreht sich auf der

abgerundeten Spitze der Stange e. Dreht man den Knopf

g, so drückt die Schraube auf die Stange, die

Scheibe a biegt sich durch und das Ventil B bewegt sich nach abwärts, dem aus dem Zuleitungsrohre

durch die Oeffnungen o herströmenden Wasser den Weg

eröffnend. Bei diesem Vorgange wird das vorher in dem Raum f befindliche Wasser theils durch das Ventil s, theils an dem Umfange des nicht ganz dicht schlieſsenden Ventilkolbens

hinausgedrängt. Wird der Druck auf die Ventilstange durch Linksdrehen des Knopfes

beseitigt, so zieht die Scheibe a das Ventil B in die Höhe und bewirkt den Abschfuſs, welcher aber

nur allmählich vor sich gehen kann, da sich das Ventil s geschlossen hat und zum Einströmen des Wassers nach dem Raum f nur der schmale Ring um den Ventilkolben frei ist. Der Abschluſs wird

erst stattfinden, wenn f völlig gefüllt ist.

Das Ventil von O. Hoehns und B. Klahr in Berlin (Umgewandeltes * D. R. P. Nr. 2123

vom 5. December 1877) ist zur Closetspülung bestimmt. Wird der Knopf und das mit ihm

verbundene Ventil a (Fig. 13

Taf. 9) durch Niederdrücken geöffnet, so wird das zwischen dem Ventil a und dem durch einen Lederstulpen abgedichteten Kolben

f befindliche Wasser nach dem seitlichen Kanal g verdrängt. Ventil b und

Kolben f werden nun durch den Wasserdruck von unten

gehoben und das Wasser strömt durch das nun geöffnete Ventil b zur Spülung in das Becken. Hört der Druck auf den Knopf auf, so wird das

Ventil a geschlossen und der Kolben f, da sein Querschnitt gröſser als der des Ventiles b ist, langsam heruntergedrückt, was ein Schlieſsen des

Ventiles b zur Folge hat. Die Schraube m regulirt die Dauer des Selbstschlusses.

Neuerungen an diesem Ventil sind von R. Manch in

Wien (* D. R. P. Nr. 11659 vom 8.

Februar 1880) angegeben worden. Bei Oeffnung des Zwischenhahnes wird das

Wasser bis in die Ausweitung a (Fig. 14 und

15 Taf. 9) eintreten, um von hier durch diametral gegenüber stehende

fensterartige Oeffnungen c der Büchse b, sowie durch den sehr engen Zwischenraum der Büchse

b und des Kolbens k in

das Innere der Büchse zu gelangen. Der Kolben k wird

demnach fest auf seinen Sitz gedrückt werden. Wird nun der Druckknopf m abwärts gedrückt, bezieh. das kleine Ventil v gelüftet, so ist der Druck auf den Kolben k von oben her aufgehoben, da das über ihm stehende

Druckwasser durch das Ventil v und die Kanäle i, p, x, e und x1 in den Schnabel n

abläuft. Es kommt nun der Druck von unten her bei s auf

die ringförmige Fläche des Kolbens zur Wirkung. Der Kolben wird emporgehoben und

tritt das Wasser durch die Oeffnungen c1 in das Innere der röhrenartigen Verlängerung des

Kolbens ins Freie. Wird der Knopf m losgelassen, so

schlieſsen der Wasserdruck und eine Feder das Ventil v

und der Ueberdruck über dem Kolben wird wieder hergestellt; der Kolben wird nun von

dem langsam über ihm sich sammelnden Wasser nach abwärts getrieben, bis er völlig

abschlieſst. Die gegenseitige Anordnung der Durchgangsöffnungen c, c1 macht den

Wasserdurchfluſs immer geringer.

Das in Fig. 16 Taf. 9 dargestellte Ventil von Hinkel und Trupp in

Frankfurt a. M. (* D. R. P. Nr. 4857

vom 25. Juni 1878) besitzt gleichfalls im schwimmenden Kolben ein kleines

Ventil, welches das Oeffnen und Schlieſsen bewirkt. Wird die Stange a herabgedrückt, so öffnet dieses kleine Ventil b den Durchgang des Wassers nach der oberen Seite des

Kolbens und der hier entstehende Ueberdruck wird den Kolben zum Sinken bringen, was

das Ventil d zum Oeffnen zwingen wird. Schlieſst das Ventilchen

b durch den Wasserdruck wieder ab, so geht der

Kolben in die Höhe, indem er das über ihm stehende Wasser durch eine kleine Oeffnung

i im Körper g

herausdrängt und wieder ganz abschlieſst. – Die Anordnung scheint ein Versagen der

selbstthätigen Absperrung nicht auszuschlieſsen.

Bei der Construction von Eichel und Veit in

Berlin (* D. R. P. Nr. 3337 vom 5.

März 1878) ist dem Kolben nur eine gewisse Beweglickeit gestattet, da er

an seiner oberen Fläche an einer Membran befestigt ist. Das Zufluſswasser tritt

durch a (Fig. 17

Taf. 9) ein und gelangt bei geschlossener Oeffnung h,

was durch einen Gewichtshebel bewirkt wird, durch die Regulirungsschraube c und den Kanal d über den

Kolben, hier einen Ueberdruck erzeugend und das Ventil schlieſsend. Ein Aufheben des

Gewichtshebels vom Ventilknopf i bringt das Wasser über

dem Kolben durch h zum Abfluſs und läſst ein Oeffnen

des Durchgangsventiles erfolgen.

Eine andere Benutzung des schwimmenden Kolbens zeigen nachstehende

Constructionen.

Das durch seine vielen Abdichtungen etwas umständliche Ventil von W. H. L.

Green und O. Billig in Berlin (*

D. R. P. Nr. 1755 vom 17. Januar 1878) wirkt

folgendermaſsen: Das durch b (Fig. 18

Taf. 9) eintretende Druckwasser gelangt um den Kolben K

herum und durch seine Bohrung l in das Innere von A und hält das Ventil v

geschlossen. Hebt man nun den Hebel S und hiermit das

kleine Kolbenventil g so weit in die Höhe, daſs die

Oeffnung e frei wird, so nimmt das bislang über dem

Kolben befindliche Wasser seinen Abfluſs nach c durch

r und f. Da nun diese

Kanäle einen gröſseren Querschnitt haben als die Oeffnung J, so wird der Druck unter K steigen und den

Kolben in die Höhe heben, also öffnen. Weil nun der Abfluſsstutzen c bei q noch eine gewisse

Querschnittsverengung hat, wird unter K ein gröſserer

Druck als bei c vorherrschen, welcher den Kolben K so weit heben wird, bis er an s anstöſst. Hierbei wird K den kleinen Kolben

im kleinen Cylinder a in die Höhe treiben und mit

demselben die Oeffnung e verschlieſsen, also ein

weiteres Ausflieſsen des Wassers über dem Kolben K

verhindern. Es bildet sich hier wieder Druck und das Ventil wird langsam

geschlossen.

Wie hieraus ersichtlich, läſst dieses Ventil auch nur eine gewisse Menge Wasser

durch, wie das Tylor'sche (vgl. S. 91), indem es sofort

den Abschluſs einleitet, nachdem der Kolben K weit

genug in die Höhe getrieben ist. Eine solche Beschränkung des jedesmaligen

Wasserabflusses ist für Closetspülungen von Vortheil, indem sie einer

Wasservergeudung sehr wirksam entgegentritt.

Die Veränderungen, welche das Zusatzpatent * Nr. 7057 vom 6. März 1879 ab enthält,

bestehen in der achsialen Durchbohrung des groſsen Kolbens, unter welchem die Mündung der

Zufluſsleitung sich befindet, namentlich aber in der Vereinfachung des oberen

kleinen Kolbenrohres und Ventiles; letzteres ist statt zum Heben als Küken zum

Drehen eingerichtet und statt des umständlich abzudichtenden und zu führenden

Kolbenrohres zum Abschlieſsen des kleinen Abfluſskanales ist eine einfache

Ventilplatte angebracht.

Eine sehr einfache Construction zeigt das Ventil von J.

Mücke in Breslau (* D. R. P. Nr. 5403 vom 10. November 1878 und Zusatz * Nr. 13290 vom

31. Juli 1880). Es wird zum Zweck des Oeffnens dieses Ventiles der Kolben

a (Fig. 19

Taf. 9) so weit heruntergedrückt, daſs er in die Durchgangsöffnung p eintritt, sich auf den Kolben b setzt und diesen weit genug abwärts bewegt, daſs ein genügender

Wassernurchfluſs stattfinden kann. Ehe jedoch Wasser auszuflieſsen vermag, muſs der

Stempel losgelassen werden, wodurch derselbe vom Wasser plötzlich in die Höhe

getrieben wird und nun den Ausfluſs so lange gestattet, bis der Kolben b vom Wasser wieder in seine abschlieſsen de Stellung

gebracht ist. Dies geschieht folgendermaſsen. Das Wasser kann seinen Weg nur über

den oberen Rand des Cylinders c nehmen und drückt in

Folge dessen gegen die Schluſsfläche des Kolbens b.

Dieser ist dicht in den Cylinder c eingepaſst; doch

kann durch ein am Boden des Cylinders angebrachtes Ventilchen x, welches beim Herunterdrücken des Kolbens in den

Cylinder geöffnet wird, Wasser allmählich unter den Kolben b eintreten und diesen zum Abschlüsse bringen. – Auch dieses Ventil eignet

sich seines beschränkten Wasserdurchlasses wegen für Closets.

Einen unten offenen schwimmenden Kolben benutzt F. Gaebert in

Berlin (* D. R. P. Nr. 13410 vom 4.

August 1880). Ohne auf die aus der Fig. 20

Taf. 9 genügend erklärliche Wirkung des Ventiles weiter einzugehen, sei bemerkt,

daſs der Kolben an seinem Umfange Druckwasser in sein Inneres treten läſst und auf

diese Weise den Abschluſs erzielt. Um dieses Ventil selbst bei sehr geringem

Leitungsdrucke wirksam zu machen, ist der Ventilkolben (vgl. Fig. 21

Taf. 9) für solche Fälle mit einem kleinen Entlastungsventil v versehen, welches vom Druckstift zuerst geöffnet wird und das im

Ventilkolben angesammelte Wasser austreten läſst, um diesen zu entlasten; ein

weiteres Drücken bewirkt erst das Niedergehen des Ventilkolbens. Der Druckstift wird

entweder von einer Membran, oder einer Feder wieder in die Höhe gezogen. Bestimmt

ist das Ventil im Besonderen für Closets.

Zwei Constructionen von C. Rathcke in Halle a. S. sind

ihrer Einfachheit halber bemerkenswerth. Die erste sehr primitive Anordnung (* D. R.

P. Nr. 7306 vom 23. October 1878) zeigt Fig. 22

Taf. 9. Das Druckwasser steigt durch Oeffnungen über den Boden L und schlieſst den Abfluſs so lange ab, bis das

Entlastungsventil G gehoben wird und das oben angesammelte

Druckwasser ableitet. Das Zusatzpatent * Nr. 10106 vom 16. Januar 1880 ab beseitigt

die Mängel dieser Anordnung, wird aber bei nicht sehr reinem Wasser zu Verstopfungen

des kleinen Ventiles führen; diesen Mangel haben übrigens sämmtliche Constructionen,

welche derartige Oeffnungen und Ventilchen benutzen. Hier öffnet eine Hülse O (Fig. 23

Taf. 9) mittels seines in einem Schlitz geführten Steges M das Entlastungsventil o, wodurch ein

Steigen des Kolbens C bewirkt wird. Sinkt der Schieber,

so schlieſst sich das kleine Ventil o und der Kolben

C erhält durch seinen oben sich vergröſsernden

Druck das Bestreben, wieder abzuschlieſsen. Geschieht dieser Abschluſs zu langsam,

so hilft ein Druck auf den Knopf a nach und bringt den

Kolben sofort zum Schluſs. Dieser Stempel ist eine für Abzapfhähne empfehlenswerthe

Zugabe, wenn auch ein zu plötzlicher und früher Gebrauch die Wirksamkeit der ganzen

Construction gegen Wasserschlag nutzlos machen würde.

Eine eigenthümliche Anordnung zeigt die Construction von W.

Maywald in Halle a. S. (* D. R. P. Nr. 4440 vom 13. Juni 1878). Es sind hier an einem

Gestänge zwei Pumpenkolben von verschieden groſsem Querschnitt in folgender Weise

benutzt (vgl. Fig. 24

Taf. 9). Drückt man zum Oeffnen des Ventiles den Kolben A mittels des Gestänges herunter, so bewegt sich der Kolben B herauf und es tritt durch die Oeffnung o Wasser unter denselben. Ueberläſst man nun das System

sich selbst, so wird der Wasserdruck den Kolben A

vermöge dessen gröſseren Querschnittes nach aufwärts bewegen, während in gleichem

Maſse der Kolben B nach unten getrieben wird. Das nur

durch eine kleine Oeffnung o zu entfernende Wasser

stellt sich dem zu plötzlichen Abschluſs hemmend entgegen.

Aehnlich wie das Maywald'sche Ventil wirkt das von F. Thompen in Flensburg (Umgewandeltes * D. R. P. Nr.

1390 vom 2. Juli 1877). Auch hier sind an einem Gestänge zwei Ventile in der

Rohrleitung angebracht, deren eines den Durchfluſs des Wassers beherrscht, während

das andere, ein dicht geführter Kolben von gröſserer Druckfläche als das

Absperrventil, jenes zum allmählichen Abschluſs bringt.

Um das in Fig. 25

Taf. 9 skizzirte Ventil von Fr. Fischer in Wernigerode am Harz (* D. R. P. Nr. 5530 vom 11. August

1878) zu öffnen, drückt man durch den Knopf c das kleine Ventil d einwärts, so daſs das

im Räume e befindliche Wasser durch die Kanäle f und g abflieſsen kann.

Dies ermöglicht dem bei a eintretenden Druckwasser den

Kolben hki zurückzuschieben und den Durchgang b frei zu machen. Läſst man den Knopf los, so schlieſst

die Feder das Ventil d und das zwischen den Wänden des

Gehäuses und dem Kolben sonst durchflieſsende Wasser wird hier zurückgehalten und

sammelt sich im Räume e an, allmählich den groſsen

Kolben gegen seine Abschluſsfläche verschiebend. – Bei sehr schwachem Drucke wird

vorgeschlagen, die Bohrung tr einzufügen, damit

das Wasser rascher hinter den Kolben hi tritt und

das Ventil sicherer schlieſst.

Kummer in Wilhelmshaven (* D. R. P. Nr. 9386 vom 30. September 1879) hat die eine sehr

genaue Ausführung verlangende Construction (Fig. 26 bis

28 Taf. 9) geschaffen. Das Oeffnen des Ventiles erfolgt durch Drehung des

Hebels g um 90°; infolge dessen wird mit Hilfe des

Stiftes r und der schraubenförmigen Durchbrechung d ein Heben des eigentlichen Ventiles bewirkt, wodurch

bei ab das Wasser austritt. Um nach Loslassen des

Hebels ein schnelles Schlieſsen des Ventiles zu vermeiden, ist an dem oberen Ende

der Ventilführungsstange f ein Kolben k angebracht; beim Aufwärtsbewegen desselben, also beim

Oeffnen des Ventiles, saugt er durch sechs kleine Oeffnungen o Wasser ein f hört die Aufwärtsbewegung auf,

so schlieſst das ringförmige Ventil die Oeffnungen o

und muſs sich das unter k eingeschlossene Wasser durch

den engen Zwischenraum an dessen Umfang einen Ausweg suchen.

In der Patentschrift ist noch ein nach demselben Princip construirtes Ventil mit

beschränktem Auslauf angegeben, welches im Besonderen für Closets bestimmt ist.

(Schluſs folgt.)

Tafeln