| Titel: | Laute's sebstthätiges Absperrventil für Dampfleitungen. |

| Autor: | C. |

| Fundstelle: | Band 242, Jahrgang 1881, S. 158 |

| Download: | XML |

Laute's sebstthätiges Absperrventil für Dampfleitungen.

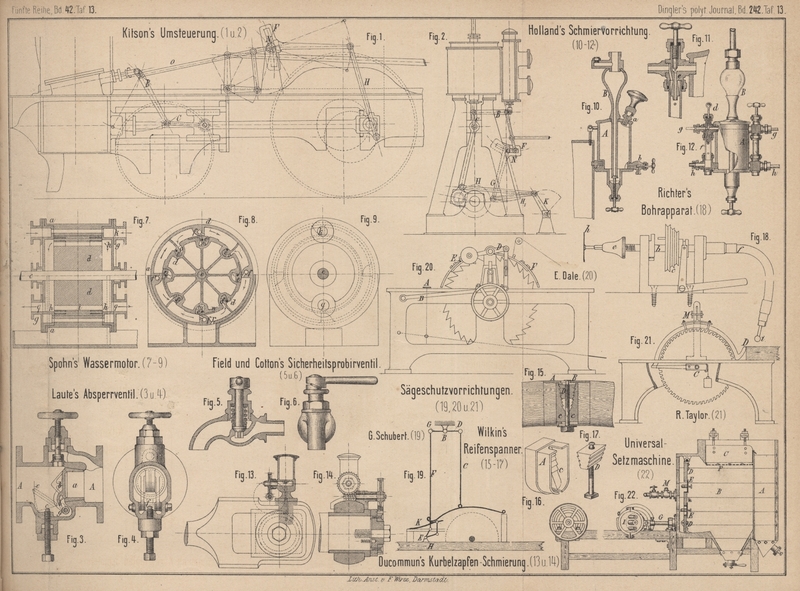

Mit Abbildungen auf Tafel 13.

Laute's selbsthätiges Absperrventil für Dampfleitungen.

Das in Fig. 3 und 4 Taf. 13

dargestellte Ventil von Wilh. Laute in Lipine, Oberschlesien (* D. R. P. Kl. 47 Nr. 14600 vom 4. Januar 1881), hat

den Zweck, etwaige Gefahren, welche durch das Platzen von Dampfröhren entstehen

können, dadurch zu vermeiden, daſs es selbstthätig die Leitung von dem Dampferzeuger

absperrt und somit ein weiteres Ausströmen von Dampf verhütet. Ferner dient es auch

noch dazu, in Gang befindlichen Maschinen, welche durch irgend welche Ursachen

momentan entlastet werden, den Dampfzutritt plötzlich zu verschlieſsen, so daſs ein

Durchgehen der Maschine vermieden ist.

Wie aus der Zeichnung ersichtlich, besteht das Ventil im Wesentlichen aus dem

Ventilgehäuse A mit dem darin befestigten Ventilsitze

a und dem Ventilkegel b; letzterer läſst sich durch die Schraube c

in eine mehr oder weniger geneigte Lage bringen, um dadurch dem durchgehenden Dampfe

je nach der gewöhnlichen Geschwindigkeit desselben den Durchgang entsprechend zu

erweitern oder zu verengen. Wenn das Ventil wieder geöffnet werden soll, so wird

zunächst durch die Absperrvorrichtung e eine

Spannungsausgleichung zwischen den Räumen auf beiden Seiten des Ventiles

herbeizuführen gesucht; dann fällt die Ventilklappe b

vermöge ihrer Schwere in die geöffnete Stellung zurück, oder wird durch die Knagge

f, welche an dem Gelenkbolzen g befestigt ist, durch Drehen des letzteren

zurückgedrückt.

Die Wirkung des Ventiles ist folgende: Tritt durch einen plötzlichen Röhrenbruch,

durch Lösung oder durch Herausplatzen von Dichtungen o. dgl. eine auſsergewöhnliche

Dampfentnahme ein, so wächst die Dampfgeschwindigkeit in der Leitung, schlieſslich

wird der Ventilkegel b mitgerissen und zum Abschluſs

veranlaſst.

Die der Patentschrift entnommene Zeichnung dieses Ventiles wird jedenfalls dahin

abzuändern sein, daſs die Gewindegänge der Schraube c

für gewöhnlich nicht in den von Hanf erfüllten Packungsraum der Stopfbüchse

gelangen. Ebenso muſs ziemlicher Spielraum zwischen dem Gelenkbolzen g und den ihn umschlieſsenden Augen des Ventilkegels

b vorhanden sein.

Es liegt die Gefahr vor, daſs sich die conische Dichtungsfläche bei x in Folge des darüber hin streichenden Dampfes

abnutzt, was zu Undichtigkeit führen muſs. Würde statt des Kegelventiles ein ebenes

Tellerventil gewählt, so läge die Dichtungsfläche geschützt.

C.

Tafeln