| Titel: | Neuerungen an selbstschliessenden Ventilen. |

| Autor: | Mittag |

| Fundstelle: | Band 242, Jahrgang 1881, S. 166 |

| Download: | XML |

Neuerungen an selbstschlieſsenden

Ventilen.

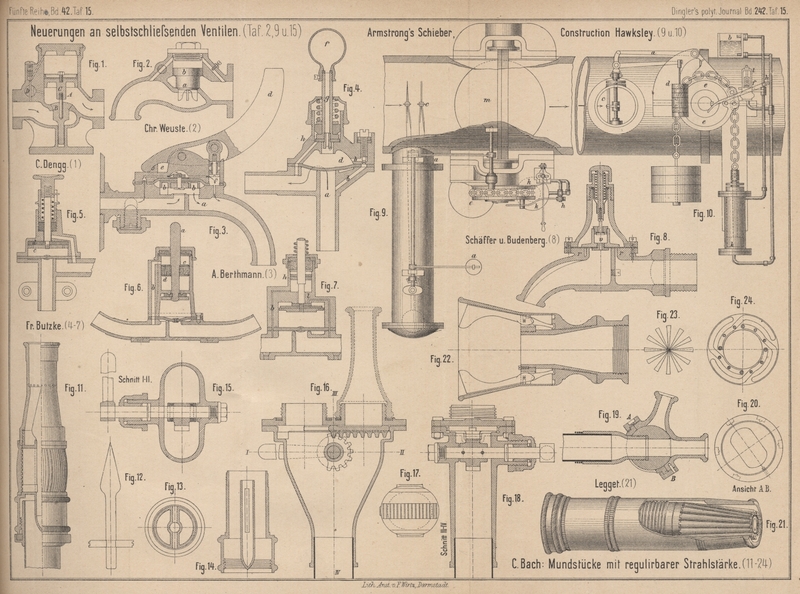

Mit Abbildungen auf Tafel 15.

(Patentklasse 85. Schluſs des Berichtes S. 89

dieses Bandes.)

Neuerungen an selbstschlieſsenden Ventilen.

b) Differentialkolben (Schluſs). Die folgenden beiden

Constructionen haben in so fern eine Eigentümlichkeit, als ihr Oeffnen und

Schlieſsen allein durch den Wasserdruck unter Vermittlung eines Zwischenhahnes

geschieht.

C. Dengg

und Comp. in Wien (* D. R. P. Nr. 3935 vom 8. Juni 1878). Das zuflieſsende

Wasser drückt von unten auf das Kegelventil B (Fig.

1 Taf. 15), von oben aber auf den mittels eines Stahlstiftes in letzterem

geführten Kolben C, wohin es durch den Hahnwirbel D und einen kleinen Kanal gelangt; es muſs der

gröſseren Druckfläche des Kolbens C wegen der Ausfluſs

des Wassers also unterbleiben. Wird der Hahn D nun nach

links herum gedreht, so daſs der obere Kanal mit dem Ausfluſs A in Verbindung gelangt, so wird das über dem Kolben

G angesammelte Druckwasser ablaufen und das Ventil

B geöffnet. Gelangt der Hahn D wieder in die gezeichnete Lage, so wird über dem

Kolben G bald wieder genügender Ueberdruck entstehen,

um das Ventil B abzuschlieſsen.

Eine noch einfachere, aber ebenso vortreffliche Anordnung zeigt der Ventilhahn von

Chr.

Weuste in Mühlheim a. d. Ruhr (*

D. R. P. Nr. 7886 vom 15. Juni 1879). Hier ist das

Ventil o (Fig. 2 Taf.

15) mit dem Kolben 6 aus einem Ganzen hergestellt und beide haben eine anscheinend

sicherere Führung als bei Dengg. Die Wirkungsweise ist

dieselbe wie oben.

Diese Art von Ventilen übertrifft sogar die Niederschraubhähne an Billigkeit und ist

namentlich diesen gegenüber ein Verderben der Sitzflächen durch zu starkes

Niederschrauben nicht möglich, während sie unter den selbstschlieſsenden Ventilen

sich durch ihren sanften Schluſs auszeichnen.

Dasselbe Princip liegt der Construction von A. Berthmann in

Cassel (* D. R. P. Nr. 4329 vom 24.

Mai 1878) zu Grunde; doch ist die Lösung eine bei weitem nicht so

einfache wie bei den letztgenannten. In dem tief ausgedrehten Untertheile o (Fig. 3 Taf.

15) des Hahnes hat das Ventil b, welches in seiner

Mitte die dichtende Gummischeibe faſst, seine Führung. Durch eine feine Oeffnung am

hinteren Theil des Hahnes gelangt das Druckwasser über die dichtende Platte und

preſst das Ventil b fest auf den Ventilsitz, wenn das

kleine Kolbenventil c die rechte Mündung des kleinen

Kanales verschlieſst. Wird jedoch das Ventil c mittels

des Hebels d so weit gehoben, daſs es den Kanal frei

gibt, so gelangt das

über der Gummischeibe befindliche Druckwasser zum Ausfluſs, ohne durch den engen

Kanal rasch genug wieder ergänzt werden zu können, um den Ueberdruck aufrecht zu

erhalten. Es wird demnach das Ventil langsam geöffnet, während der langsame Schluſs

nach Niederlassen des Hebels d erfolgt.

c) Diaphragma. Die Verwendung des

Diaphragmas bei selbstschlieſsenden Ventilen ist als eine Ausbildung der

schwimmenden Kolben anzusehen; das Diaphragma ist billiger, einfacher und unter

Umständen sogar bedeutend wirksamer wie jene Kolben. Sie kamen zuerst als einfache

Abdichtungen in Gebrauch (vgl. Moris S. 17 d. Bd.),

wurden dann mit Kolben bezieh. Ventilen verbunden (vgl. Denans S. 92, Berthmann S. 166, Faaſs S. 13 d. Bd.), bis sie endlich in neuester Zeit

als ein vollkommener Ersatz der Ventile und namentlich der schwimmenden Kolben in

Verwendung kamen, zuerst an den Closetventilen von Jennings in London, dessen Construction sich vielfache Anerkennung

erworben hat. Die grundlegende Construction für alle übrigen Ventile ist die von A. Bengen in Berlin (1878 228 * 420) gewesen, so zunächst für die Construction von Fr.

Butzke in Berlin (* D. R. P. Nr. 5563 vom 19. September 1878). Der Genannte

will die Ausfluſsöffnung a (Fig. 4 Taf.

15) des Ventiles so abschrägen, daſs dieselbe mit der Fläche der Scheibe nicht in

einer oder einer damit parallelen Ebene, sondern so liegt, daſs die ringförmige

Sitzfläche und die Gummischeibenebene einen Winkel bilden. Dadurch soll ein viel

sanfterer und dichterer Abschluſs erzielt werden, welcher sogar in manchen Fällen

die Regulirungsschraube überflüssig macht, da die Scheibe sich beim Abschluſs zuerst

auf den höheren Rand der Oeffnung a legt, dann erst,

allmählich weiter gedrängt, den Rand der Oeffnung bis zum tiefsten Punkt herab

bedeckt. Ein in die Leitung eingeschaltetes Manometer soll beim Abschluſs des

Ventiles auch nicht die geringste Schwankung gezeigt haben. Die Inanspruchnahme der

Gummiplatte ist aber eine sehr ungünstige und in Folge dessen die Abnutzung

bedeutend. Das Oeffnen des Ventiles geschieht hier durch Ziehen am Knopfe f, wodurch das Rohr g mit

dem unteren Dichtungsringe h gehoben wird, so daſs das

Wasser durch i zum Abfluſs gelangen kann. Beim

Loslassen des Knopfes schlieſst die Spiralfeder den kleinen Seitenkanal ab.

Der Knopf f ist hohl und luftdicht mit dem Rohr g verbunden, während die untere Schraube o, welche den Gummiring h

festhält, durchbohrt ist. Auf diese Weise ist im Knopfe f ein Windkessel gebildet, welcher regulirend auf die Druckzunahme im

Räume d wirkt.

Im Zusatzpatent * Nr. 6451 vom 5. Januar 1879 ab sind folgende m der Entlastung des Diaphragmas bestehende

Eigenthümlichkeiten erwähnt. Die Kanäle b, welche

ursprünglich die Verbindung mit dem Raume d herstellten

und immerhin umständlich auszuführen waren, sind hier vermieden und zwar durch

eine einfache, feine, mit einer Metallöse ausgefütterte Durchbohrung des Diaphragmas

in seiner Mitte. Ferner ist die Zugvorrichtung, welche zur Entleerung des Raumes d dient, hier seitlich über dem Abfluſsrohr angebracht.

Die Wirkung der Construction ist dieselbe geblieben; nur tritt das Wasser zur

Erzeugung des Ueberdruckes hier durch die erwähnte feine Durchbohrung der

Membran.

Diese Ventile lassen das Wasser durchflieſsen, so lange das kleine Ventil der Kammer

offen gelassen wird; der hieraus entspringenden Wasservergeudung sollen die

Neuerungen des zweiten Zusatzpatentes (* D. R. P. Nr. 12299 vom 1. Mai 1880)

entgegentreten, indem die neue Construction nur eine gewisse Wassermenge bei

jedesmaligem Gebrauch abzugeben gestattet. Dieser Zusatz entspricht der Bestimmung

dieser Ventile zur Closetspülung. Das Ventil ist hier (Fig. 5 Taf.

15) unter dem Sitzbrett des Closets angebracht, so daſs durch das Körpergewicht der

Knopf des Ventiles heruntergedrückt wird. Hierbei wird das in G angesammelte Wasser durch Löcher in dem Kolben c, welcher mit einer Gummischeibe d überdeckt ist, hindurchgedrängt und sammelt sich über

demselben an. Hört der Druck auf, so zieht die Spiralfeder den Kolben c nach oben und läſst das über c angesammelte Wasser zum Ausfluſs gelangen; das Diaphragma hebt sich dann

und es tritt Spülung ein.

Als ein Uebelstand wird bezeichnet, daſs dieses Ventil Wasser dann schon ausflieſsen

läſst, wenn der Knopf desselben nicht vollständig heruntergedrückt und auf halbem

Wege seiner Bahn festgehalten wird. Es soll dieser Uebelstand durch das dritte

Zusatzpatent * Nr. 13530 vom 25. Juli 1880 ab beseitigt werden.

Abgesehen von einigen aus der Figur 6 Taf.

15 erkennbaren Gröſsenänderungen ist der Entlastungskanal b hier höher herauf geführt in einen cylindrisch ausgebohrten Raum, in

welchem sich ein am Ventilstift befestigter Kolben c

bewegt. Derselbe ist aus zwei Metallplatten gebildet, zwischen welche eine Lage Filz

o. dgl. eingeschlossen ist, und hat eine feine Durchbohrung d erhalten. – Wird das kleine Ventil durch Herabdrücken des Knopfes a geöffnet, so tritt hier nicht sofort Spülung ein,

weil die Oeffnung im Diaphragma gröſser ist als im Röhrchen d, mithin mehr Wasser in die Kammer ein-, als austritt; das Diaphragma

bleibt also in seiner abschlieſsenden Ruhestellung. Hört der Druck auf den Knopf

auf, so schiebt der auf den Kolben c wirkende

Wasserdruck ihn aufwärts, das Diaphragma hebt sich und die Spülung tritt ein.

Eine weitere Construction selbstschlieſsender Closetventile gib dasselbe Patent an

und soll dieselbe in so fern vortheilhafter sein wie die frühere, als hier nicht so

leicht ein Verstopfen der Verbindungskanäle eintreten kann (vgl. Fig. 7 Taf.

15). Es ist hier noch eine zweite, am Ventilstift befestigte Dichtungsscheibe h angebracht, welche sowohl den Entlastungskanal b, als auch den Verbindungsweg l von oben abschlieſst.

Bei der Construction von Schäffer und

Budenberg in Buckau-Magdeburg (* D. R. P. Nr. 4370 vom 6. Juli 1878) ist der directe

Wasserdruck gegen die Ventilplatte ein sehr geringer, nur in einem Ringe r (Fig. 8 Taf.

15) wirkender. Das Ventil öffnet, wenn das kleine Ventil v durch den Knopf niedergedrückt wird.

Selbstschluſsventile für Hauptrohre und Brunnen.

Zu den Bedingungen der Selbstschluſsventile für öffentliche Brunnen treten noch die

früher (1881 239 * 435) genannten hinzu. Sonst ist ihre

Construction im Allgemeinen dieselbe wie bei den oben beschriebenen Ventilen für

Privathausleitungen.

Im Anschluſs sei noch ein selbstthätiges Drosselventil für Hauptrohrleitungen

beschrieben, welches bei der Hochquellenleitung in Wien verwendet wird. Es ist dies

der Armstrong'sche Schieber, Construction Hawksley (Fig. 9 und

10 Taf. 15) dieser ist in das Hauptrohrnetz eingeschaltet und soll bei

eintretenden Rohrbrüchen u.s.w. den Wasseraustritt verringern. Der Durchmesser des

Hauptrohres beträgt 950mm. Die Drosselklappe m ist an einer horizontalen Spindel im

Hauptzuleitungsrohre derartig angebracht, daſs auf dem äuſseren Ende dieser Spindel

ein Kettenrad e sitzt, über welches ein schweres

Gewicht mit dem Bestreben läuft, die Klappe zu schlieſsen, was jedoch durch den

Drücker a verhindert wird, welcher eine Sperrklinke in

das Rad e drückt. Im Hauptrohr liegt ferner am Ende

eines langen horizontalen Hebelarmes mit der flachen Kante gegen den Strom eine

Scheibe c von etwa 400mm Durchmesser. So lange die Geschwindigkeit des Wassers im Rohr ein

gewisses Maſs nicht überschreitet, wird diese Scheibe durch das Gewicht d festgehalten, weil die verticale Spindel, an welcher

der Hebelarm der Scheibe geführt ist, mittels Zahnbogen auf die Achse des

Gewichtshebels d wirkt. Die Klappe m steht also offen.

Tritt an einer Stelle unterhalb dieses Ventiles ein Rohrbruch ein, so wird sich die

Geschwindigkeit des Wassers hier im Ventil vergröſsern, die Scheibe c wird infolge dessen nach vorwärts gedrückt, der

Drücker a wird ausgelöst, das Gewicht mit der Kette

sinkt und läſst die Drosselklappe die Rohrleitung absperren. Einen zu plötzlichen

Schluſs der Klappe verhindert ein mit dem Rade e in

Verbindung stehender Kolben in dem kleinen Wassercylinder k. Vom oberen Ende des Cylinders k aus führt

ein Rohr zu dem kleinen Behälter b oben auf dem

Hauptrohr und ein zweites Rohr vom Boden des Cylinders zu dem Boden des Behälters

b. Im ersteren Rohre ist ein Absperrhahn h angebracht, welcher durch einen Hebel f

bewegt wird. Dreht sich nun beim Absperren der Drosselklappe das Rad e um, so löst eine Knagge an diesem Rade den Hebel f aus und schlieſst so nach und nach den Hahn h, so daſs die Entleerung des Cylinders k nur langsam erfolgen kann.

Um die Drosselklappe wieder zu öffnen, wird die kleine, mit dem Behälter b in Verbindung stehende Handpumpe l in Bewegung gesetzt, um den Kolben auf den Boden des

Cylinders k niederzudrücken, was ein Zurückdrehen des

Rades e, also eine Umstellung der Drosselklappe

veranlaſst. Das Druckrohr der Handpumpe mündet unterhalb des Absperrhahnes h, der geschlossen ist, wenn die ganze Vorrichtung

wieder in ihrer normalen Stellung sich befindet. Mit Rücksicht auf die Wirkung des

Bremscylinders k und des Absperrhahnes h sind etwa 3 Minuten erforderlich, um die

Drosselklappe m vollständig zu drehen.

Diese selbstthätigen Drosselventile wurden von Hawksley

im J. 1863 in Liverpool zum ersten Male in Anwendung gebracht.

Mittag.

Tafeln