| Titel: | Mundstücke mit regulirbarer Strahlstärke; von C. Bach. |

| Autor: | C. Bach |

| Fundstelle: | Band 242, Jahrgang 1881, S. 170 |

| Download: | XML |

Mundstücke mit regulirbarer Strahlstärke; von

C. Bach.

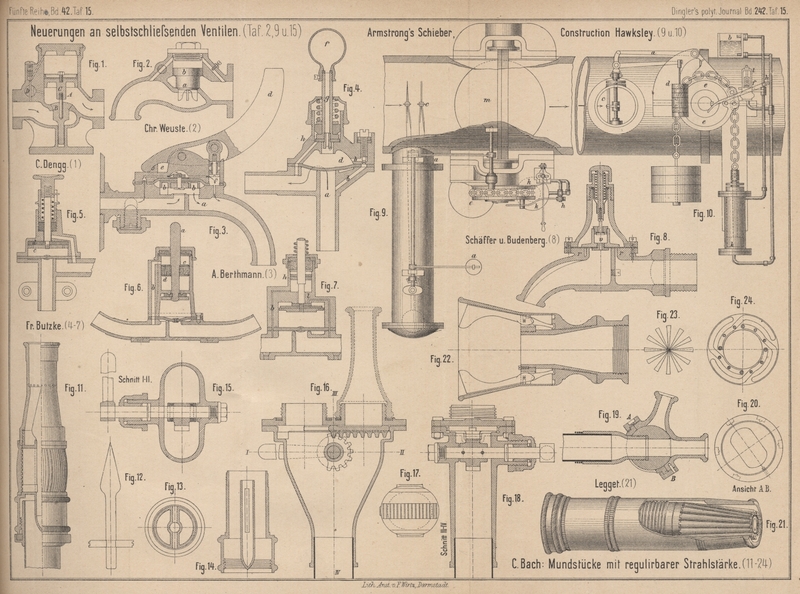

Mit Abbildungen auf Tafel 15.

C. Bach, über Mundstücke mit regulirbarer Strahlstärke.

Bedeutet:

f den Querschnitt des Mundstückes,

c=\sqrt{2\,g\,H} die Geschwindigkeit, mit

welcher das Wasser denselben durchflieſst,

\mu den Ausfluſscoefficienten,

Q=\mu\,f\,c=\mu\,f\,\sqrt{2\,g\,H} die in

der Zeiteinheit ausgespritzte Wassermenge,

h=\alpha\,H die Wurfhöhe (der Bequemlichkeit

wegen sei ein verticales Werfen des Wassers angenommen; bei horizontaler oder

geneigter Föderung bleiben die nachfolgenden Schluſsfolgerungen dieselben),

so übersieht man sofort, daſs eine Aenderung von Q durch Variation von f

oder c herbeigeführt werden kann. Dies letztere führt

gleichzeitig zu einer Aenderung der Wurfhöhe h. Soll

eine solche nicht stattfinden, so kann die Wassermenge nur durch Aenderung von f eine andere werden, und zwar wird sie in demselben

Maſse eine kleinere oder gröſsere werden, in welchem f

kleiner oder gröſser wird (μ als constant

vorausgesetzt, was hier zulässig).

Will man auf eine gröſsere Entfernung als bisher spritzen, ohne mehr Wasser zu

verbrauchen – sei es nun aus freiwilliger oder durch die Verhältnisse gebotener

Sparsamkeit –, so muſs die Gröſse f verkleinert werden,

sofern mit dem kleineren f die erstrebte gröſsere

Entfernung überhaupt erreichbar ist. Will man auf eine kleinere Entfernung spritzen

und braucht man hier nicht weniger Wasser, so ist f zu

vergröſsern.

Hieraus erhellt das Bedürfniſs, den Querschnitt des Wasserstrahles ändern zu können.

Die übliche Art und Weise, dasselbe zu befriedigen, besteht darin, daſs man das

Spritzen unterbricht und ein neues Mundstück aufschraubt. Diese Unterbrechung hat

ihre Uebelstände, die wegfallen würden, wenn die Strahländerung ohne Unterbrechung

des Betriebes durch den Strahlrohrführer vorgenommen werden könnte. Hieraus ist zu

erkennen, wie wünschenswerth die Construction von Mundstücken mit regulirbarer

Strahlstärke ist. (Vgl. überdies die Werthschätzung solcher Mundstücke in Verbindung

mit selbstthätigen Regulirventilen, Zeitschrift des Vereines

deutscher Ingenieure, 1878 * S. 428.)

Veranlaſst durch den Chef der Berliner Feuerwehr, Major Witte, habe ich mich mit dem Gegenstand beschäftigt und vor mehreren

Jahren, einem amerikanischen Vorbild folgend, das in Fig. 11 bis

14 Taf. 15 dargestellte Ventil ausführen lassen. Wie ersichtlich,

geschieht die Aenderung von f durch einen Kegel, der im

Innern achsial verstellbar ist. Die Handhabung erfolgt durch Drehen der Mutter, in

deren Gewinde das mit dem Kegel verbundene Querstück eingreift. Die Beschaffenheit

der Oberfläche des Strahles war keine befriedigende; der Strahl streute trotz aller

Bemühungen ziemlich stark.

Ich habe dann auf eine continuirliche Aenderung der Strahlstärke verzichtet und das

in Fig. 15 bis 18 Taf. 15

gezeichnete Strahlrohr mit zwei Mundstücken construirt, die abwechselnd benutzbar

und auch durch andere ersetzbar sind, ohne daſs der Betrieb unterbrochen zu werden

braucht. Die schwache Seite dieser Construction liegt in dem groſsen Gewicht des

Strahlrohres.

Später ist das in Fig. 19 und

20 Taf. 15 dargestellte Strahlrohr mit zwei Mundstücken entstanden, welch

letztere einer Kugelschale angehören, die dicht abschlieſsend gelenkartig auf dem

kugelförmigen Ende des Strahlrohres verstellt werden kann. Die Handhabung ist eine

leichte.

Entschiedenes Interesse verdient die vom Amerikaner Legget herrührende Lösung der besprochenen Aufgabe. Fig. 21

Taf. 15 zeigt, daſs und wie der Umfang des Mundstückes geändert wird. Um möglichste

Glätte der Strahloberfläche zu erzielen, ist im Innern eine expandirbare Gummiröhre

angeordnet. Ob der Strahl nicht trotzdem ziemlich stark streut, darüber stehen mir

Erfahrungen nicht zu Gebote. Ich möchte es vermuthen. Legget sagt allerdings: „It keeps a perfectly round stream under all conditions!“ Die

üblichen Grenzdurchmesser sind 19mm (¾ Zoll engl.)

und 29mm (5/4 Zoll engl.)

Verwandt mit dem Legget'schen Mundstück ist die Construction von G. Palmer (1880 237 *

212).

Schlieſslich sei noch das eigentlich nicht hierher gehörige Brausemundstück (Fig.

22 bis 24 Taf. 15)

erwähnt, welches benutzt wird, um den compacten Strahl in 4, 8 oder 12 Theile zu

zerschneiden und auf

diese Weise die Wassermasse auf eine groſse Oberfläche zu verbreiten. Der Werth

dieser (ursprünglich englischen) Construction ist kein unbestrittener. In Verwendung

gefunden habe ich dieselbe in Spinnereien, wo sie sich durch die Möglichkeit, das

brennbare und leichte Rohmaterial schnell mit Wasser überschütten zu können,

nützlich erwiesen hat.

Tafeln