| Titel: | Schutzvorrichtungen für Sägen. |

| Autor: | Mg. |

| Fundstelle: | Band 242, Jahrgang 1881, S. 174 |

| Download: | XML |

Schutzvorrichtungen für Sägen.

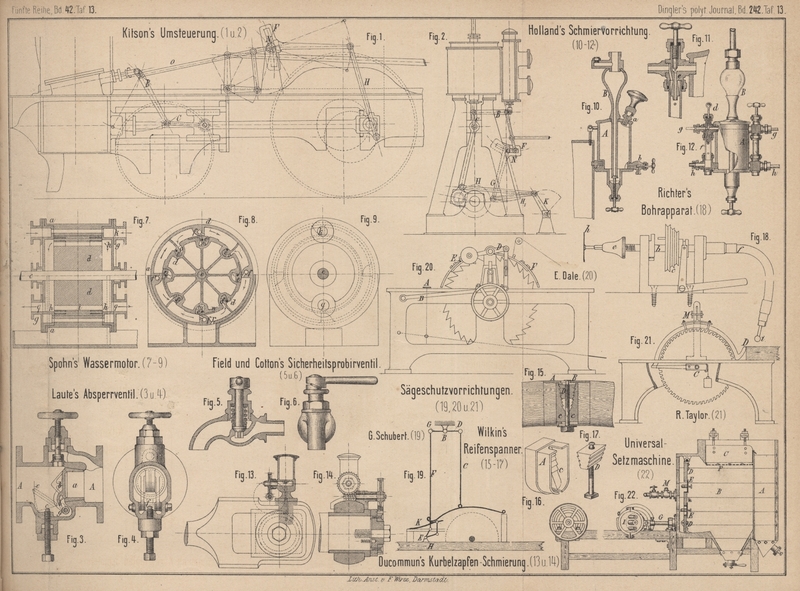

Mit Abbildungen auf Tafel 13Tafel 43.

Schutzvorrichtungen für Sägen.

Die meisten Bestrebungen, den Arbeiter vor einer Beschädigung

durch die Maschinen zu beschützen, gehen von Mülhausen i. E. aus. Gelegentlich der

letzten Pariser Weltausstellung zeigte Fr. EngelIn der gedruckten Beschreibung dieser Sammlung macht Engel den Vorschlag, Erfindern von Schutzvorrichtungen an

Maschinen, welche sich dieselben nicht patentiren lassen, besondere Prämien

aus Staatsmitteln zu verheiſsen, um dadurch der Erfindung neuer Schutzmittel

Vorschub zu leisten.Mg. in Paris

eine Sammlung der verschiedenartigsten Sicherheitsvorrichtungen, welche allerdings

viel Bekanntes vorführte. Als Schutzmittel, welches für das gefährlichste Werkzeug,

die Kreissäge, in Vorschlag gebracht wird, dient im Allgemeinen ein Korb oder Helm,

welcher die Säge bedecken und auch während des Schneidens vom Arbeiter trennen soll.

Die Neuerungen an Schutzvorrichtungen für Kreissägen beziehen sich demzufolge im

Allgemeinen auf Veränderungen in der Anordnung, Aufhängung und selbstthätig

abschlieſsenden Wirkung dieses Helmes.

In Paris 1878 war eine solche Vorrichtung von J. B.

Ganne in Saint-Ouen ausgestellt, bei welcher die den oberen, über den Tisch

hervorragenden Theil der Kreissäge bedeckende Blechkappe mittels Zahnrad und

Zahnstange zum Heben und Senken eingerichtet war.

Bei dem von C. Hoffmann in Aue, Sachsen (* D. R.

P. Kl. 38 Nr. 10961 vom 26. Februar 1880) angegebenen Schutzapparat ist die die Säge

bedeckende Haube an Schnüren aufgehängt, welche über Rollen laufen und ein

gemeinschaftliches Gegengewicht tragen, wodurch die Haube nur so weit ausgeglichen

wird, daſs sie sich stets sicher auf den Sägetisch auflegt. Sie weicht beim

Unterschieben des Holzes, welches durch einen parabolisch nach oben gerichteten

Schnabelansatz so erleichtert wird, daſs man die Haube selbst nicht anzuheben

braucht, nach oben hin aus, senkt sich dann aber wieder selbstthätig, sobald der

Schnitt beendet ist. Um ein Verschieben in der Richtung des Sägeschnittes, sowie

Schwankungen zu vermeiden, führt sich die Haube an einem direct hinter der Säge

stehenden und gleichzeitig als Spaltmesser dienenden starken Blech, welches für

letzteren Zweck vorn zugeschärft und am Sägetisch befestigt ist.

Von C. Reimann in

Wittenberge (* D. R. P. Kl. 38 Nr. 15191 vom 21. Januar

1881) ist eine Schutzvorrichtung construirt, bei welcher die Haube mittels eines

Gewichthebels, der an einem festen Ständer des Gestelles oder am Spaltmesser seinen

Drehpunkt hat, ausbalancirt ist. Auſserdem ist jedoch noch eine interessante

Vorrichtung, der Abweiser, angebracht, welcher die Finger des Arbeiters vor der Säge

fortschiebt, bevor diese das Holz ganz durchschnitten hat. Dieser Abweiser ist ein

federnder, genügend weit über die Tischoberfläche dicht vor der Säge hervorragender

Stift; derselbe wird durch das zu schneidende Material bei dessen Zubringung zur

Säge unter die Tischfläche gedrückt, springt aber, sobald das Ende des

abzuschneidenden Holzes über ihn weggegangen ist, von selbst wieder hervor, um die

Finger des Arbeiters bei Seite zu schieben. Dieser Abweiser scheint eine wesentliche

Zugabe für solche Schutzhelme zu sein, da diese erst im Stande sind, die Säge völlig

wieder zu bedecken, wenn das Holz nicht nur völlig durchschnitten ist, sondern auch

die ganze Helmlänge passirt hat. Auch wird der Abweiser bei Bandsägen gute Dienste

zu leisten im Stande sein.

Die an G.

Schubert in Eisleben patentirte

Schutzvorrichtung (* D. R. P. Kl. 38 Nr. 15337 vom 16. Februar 1881) ist durch viele

Hebel und Stangen etwas umständlich und kostspielig, wenn sie auch ihren Zweck, die

Kreissäge beständig zu bedecken, vollkommen zu erfüllen vermag. Der Schutzschirm

steht mit der Achse B (Fig. 19

Taf. 13) durch die Stange C und den Hebel D in Verbindung; B ist mit

einer zweiten unter der Tischplatte gelagerten Achse E

durch die Hebel G und H,

sowie die Stange F verbunden, während sie unten durch

ein Gelenk auf eine Feder K wirkt. Geht nun das zu

schneidende Brett zwischen der Feder K und dem Helm in

die Säge, wobei die Feder niedergedrückt wird, so wird die Achse E um einen gewissen Winkel gedreht und theilt diese

Bewegung durch die Stangen F den um B schwingenden Hebeln G

und D, sowie durch die Stange G dem Schutzschirm mit, welcher sich entsprechend heben muſs. Sowie das

Brett die Feder K verlassen hat, schnellt diese hoch

und bewirkt die Rückwärtsbewegung des ganzen Apparates und damit das Bedecken der

Säge durch den Schirm.

Die Vorrichtung von E. R. Dale hat gegen früher (1880

237 * 357) eine kleine Umgestaltung erfahren, welche

aus Fig. 20 Taf. 13 zu ersehen ist. Bei der Zuführung des Schnittholzes wird

der Backen A niedergedrückt und zieht dabei

gleichzeitig den Hebel B nieder. Hierdurch wird der

Hebel D gesenkt, während der mit demselben verbundene

Schutzhelm E entsprechend gehoben wird. Nach Durchlaſs

des Brettendes bewirkt das Gewicht am Hebel D den

Schluſs des Helmes. F bedeutet einen zweiten hinten

angebrachten, losen Schutzschirm.

R. W. Taylor in Bury St. Edmonds hat im Iron, 1881 Bd. 18 S. 45 eine Vorrichtung angegeben, bei

welcher der Schutzschirm die Seiten der Säge vollständig frei zugänglich läſst, da

derselbe nur die Breite der Säge hat (Fig. 21

Taf. 13).

Wird das Holz D der Säge zugeführt, so vermag es leicht

das vordere Ende des Schutzschirmes aufzuheben; dieser gleitet oben in Führungen M,

hebt sich also auf seiner ganzen Fläche gleichzeitig. Den Schluſs des Schirmes nach

vollendetem Schnitt bewirkt das Gewicht am Ende des um C schwingenden und mit dem Schirm fest verbundenen Hebels. (Vgl. 1875 217 * 453. 1878 229 * 137. *

421. 1881 240 * 360.)

Mg.

Tafeln