| Titel: | Universal-Setzmaschine. |

| Fundstelle: | Band 242, Jahrgang 1881, S. 176 |

| Download: | XML |

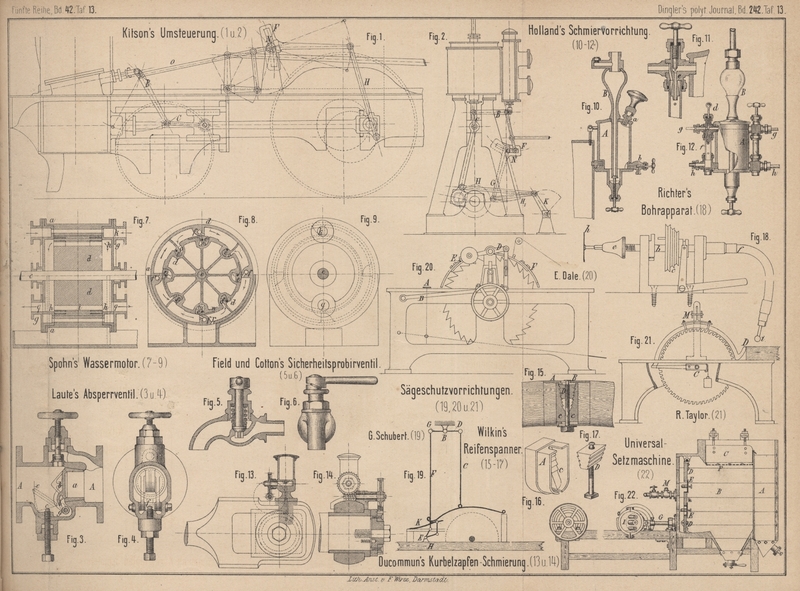

Universal-Setzmaschine.

Mit einer Abbildung auf Tafel 13.

Universal-Setzmaschine.

Eine Setzmaschine, welche Erze von jeder Qualität und jedem Korn verarbeiten soll,

ist nach dem Journal of the Franklin Institute, 1881 Bd. 111 S.

377 in Fig. 22

Taf. 13 dargestellt.

Ein Wasserkasten ist durch Einsatz in zwei Theile geschieden, einen kleineren A für den Abgang und einen gröſseren B für die Operation des Setzens. In letzterem ist der

Sieblauf C mit dem Siebe F

an vier durch Querleisten hindurchgehende Bolzen aufgehängt, mittels welcher man das

Sieb geneigt und horizontal stellen, heben und senken kann. In der gröſseren

Abtheilung befindet sich ferner die mit zwei Ventilen E

versehene schwingende Wand D, welche durch Vermittlung

der an ihrem unteren Theile angehängten, durch eine Stopfbüchse gehenden Stange G von dem verstellbaren Excenter I in Bewegung gesetzt wird.

Die Arbeit soll nun folgendermaſsen vor sich gehen: Wird durch die Stange G die Wand D nach vorwärts

geschoben, so erhält dadurch die gesammte im Kastentheil B befindliche Wassermenge einen Stoſs, dem sie nur in der Richtung nach

oben ausweichen kann, wodurch die auf dem Siebe F

liegenden Massen gehoben werden und sich. sodann, ihren

specifischen Gewichten entsprechend, schneller oder langsamer wieder senken sollen.

Gleichzeitig entsteht hinter D ein luftverdünnter Raum,

in Folge dessen durch das Ventil M die entsprechende

Menge Wasser angesaugt wird, worauf das Ventil sich von selbst wieder schlieſst.

Beim Rückgange der Wand D aber öffnen sich die Ventile

E und, indem durch dieselben Wasser hindurch tritt,

bleibt der Rand des Wasserspiegels im Kasten B

unverändert. Je nach der Excenterstellung soll sich ein stärkerer oder schwächerer

Wasserstoſs, für gröberes oder feineres Korn geeignet, erzeugen lassen; die

Möglichkeit eines schnelleren oder langsameren Ganges der Maschine ist selbstverständlich. In dem Sieblauf lassen sich ohne Schwierigkeit gröbere oder feinere Siebe mit einem Aufwande von nur je

5 Minuten Zeit einsetzen. Die Maschine soll 386k wiegen, wohlfeil, einfach und für jede beliebige Art Hauswerk brauchbar sein.

Was die Bewegung der Wand D betrifft, so dürfte dieselbe in der Praxis sich so dicht schlieſsend kaum herstellen lassen, daſs nicht die Ränder wasserdurchlässig

würden und daher in dem Kastentheil B mehr ein Wirbeln des Wassers, verbunden mit allmählichem Heben, als ein plötzliches Aufwärtsstoſsen desselben erfolgte. Ferner

erscheint die Zweckmäſsigkeit der einfachen Excenterbewegung doch fraglich, weil durch sie der beim Setzen zu stellenden Anforderung,

daſs der Wasserstoſs nach oben ein plötzlicher sein soll, nicht genügt wird, daher es sich wohl ereignen kann, daſs die auf

dem Siebe liegenden Massen nicht vollständig gehoben werden, sondern theilweise sich einseitig lüften, um dem Wasser den Durchgang

durch das Sieb zu gestatten, wobei aber ein reines Setzen nicht stattfinden kann. Endlich erfolgt der Wasserstoſs, mit einer

ganz unbedeutenden Richtung nach oben, gegen die Wand, welche die beiden Kastenabtheilungen von einander trennt; es wird also

das Aufsteigen des Wassers vorzugsweise an ihr oder in ihrer Nähe stattfinden; daher werden zunächst diejenigen Massen, welche

auf dem Siebe ihr am nächsten liegen, einen Stoſs erfahren, der sie nach rückwärts auf die übrigen Massen wirft, so daſs also

auch hierdurch ein ordentliches Setzen vereitelt werden kann. Vielleicht würde dem letztgedachten dieser Uebelstände noch

am ersten durch entsprechende Rundung des Kastenbodens und der Scheidewand abgeholfen werden können.

S–l.

Tafeln