| Titel: | Ueber Neuerungen in der Zuckerfabrikation. |

| Fundstelle: | Band 242, Jahrgang 1881, S. 206 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen in der

Zuckerfabrikation.

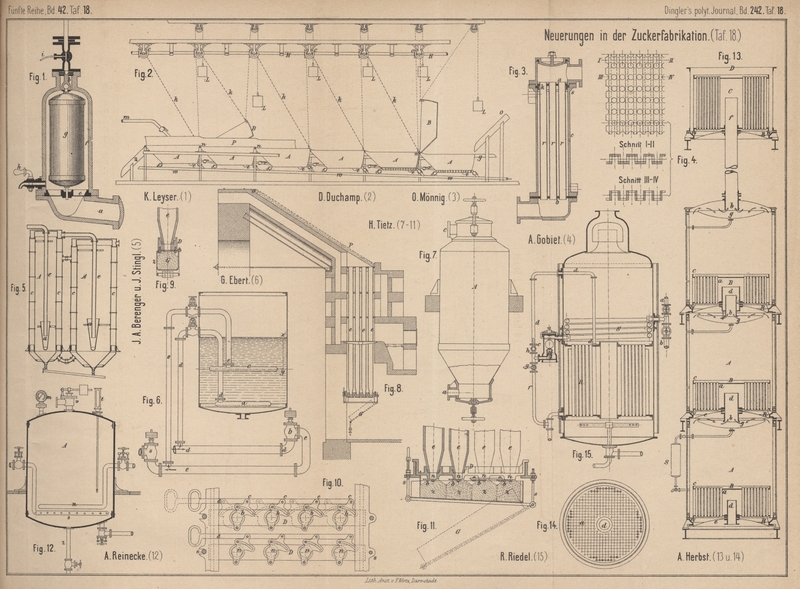

Mit Abbildungen auf Tafel 18.

(Patentklasse 89. Fortsetzung des Berichtes S. 113

Bd. 241.)

Ueber Neuerungen in der Zuckerfabrikation.

Zur selbstthätigen Entfernung von

Luftarten oder Schaum aus Diffusionsgefäſsen, Filtern u. dgl. setzt K.

Leyser in Oschersleben (* D. R. P. Nr. 11403 vom 15. Februar 1880) mittels des

Stutzens a (Fig. 1 Taf.

18) einen kleinen Behälter f mit Schwimmer g darauf. Luft und Schaum entweichen durch Sieb e und Ventil b; sobald

aber Saft in den Behälter f eintritt, hebt sich der

Schwimmer und schlieſst das Auslaſsventil. Durch die Probehähne h und i kann man sich von

der Beschaffenheit der Flüssigkeit und der Gase überzeugen.

Der für ununterbrochenen Betrieb bestimmte Diffusionsapparat von D. Duchamp in

St. Pierre, Martinique (* D. R. P.

Nr. 12290 vom 9. Juni 1880) besteht aus zwei Reihen von Gefäſsen A (Fig. 2 Taf.

18) mit doppeltem Boden, in denen Körbe B aus

Drahtgewebe hängen, welche die von der Schnitzelmaschine durch die Rinne o kommenden Zuckerrohrscheiben oder Rübenschnitzel

aufnehmen. Die Körbe sind um eine Achse n drehbar und

können durch mit Gegengewicht L versehene Ketten k, welche über Rollen c

laufen, gehoben und gesenkt werden, sobald diese Rollen c mit der Betriebswelle H verbunden werden.

Die Schnitzel gelangen so von einem Gefäſs zum anderen, wobei die seitliche

Einfassung P das Herunterfallen derselben verhindert,

die ausgelaugten Schnitzel verlassen den Apparat durch die Rinne z. Das Wasser flieſst in umgekehrter Richtung vom Rohr m aus von einem Gefäſs ins andere über, der erhaltene

Saft flieſst durch das Rohr g ab. Die Verbindungsrohre

r dienen zur Entleerung des Apparates; Sand, kleine

Steine u. dgl. sammeln sich in den Behältern e. Das

Anwärmen des Saftes geschieht durch das Dampfrohr w.

Zur Anwärmung des Saftes schalten E.

Kluge in Halle a. S. und O. Mönnig in

Merseburg (* D. R. P. Nr. 12540 vom

9. Juni 1880) als Calorisator einen

guſseisernen Cylinder c (Fig. 3 Taf.

18) ein, welcher 7 Messingröhren r umschlieſst. Wegen

der ungleichen Ausdehnung von Guſseisen und Messing sind die auſsen von Dampf

umgebenen Röhren unten in den festen Boden b, oben in

den verschiebbaren Boden a eingesetzt, dessen Umbiegung

k durch den eingelegten Ring s gedichtet wird.

A. Gobiet (Organ des österreichischen Vereines für

Rübenzucker, 1881 S. 331) empfiehlt für Diffusionsapparate rinnenförmig

gebogene, auf allen Flächen gelochte Siebbleche (Fig.

4 Taf. 18). Dieselben haben gröſsere Siebfläche als die gewellten Bleche,

verstopfen sich weniger leicht und sind stärker als die gewöhnlichen Bleche.

Der Apparat zum Klären geschiedener

Zuckersäfte von J. A. Berenger und J.

Stingl in Wien (* D. R. P. Nr. 14403 vom 14. October 1880) soll die Filterpressen

theilweise ersetzen. Er besteht aus einer Reihe senkrechter Cylinder A (Fig. 5 Taf.

18) mit einem kleinen conischen Gefäſse a, um den Stoſs

der durch Rohr e eintretenden Flüssigkeit aufzunehmen.

Der Saft steigt langsam in den mit Dampfmantel c

versehenen Absatzgefäſsen auf, der abgesetzte Schlamm wird durch einen Hahn in den

conischen Boden abgelassen.

Zur möglichst guten Ausnutzung der Kohlensäure beim Saturiren der Rübensäfte geht nach G.

Ebert in Wallhausen (* D. R. P. Nr. 14627 vom 26. Januar 1881) der Ueberschuſs

derselben durch das Sicherheitsventil nicht ins Freie, sondern wird ebenfalls in den

Saft geleitet. Zu diesem Zweck ist das Sicherheitsventil b (Fig. 6 Taf.

18) des Zuleitungsrohres d mit einem zweiten Rohrstrang

e verbunden. Derselbe endet in der Scheidepfanne in

einer zweiten Schlange c, welche höher angebracht ist

als die von d ausgehende Schlange a. Die Anzahl über einander liegender Schlangen kann

beliebig vermehrt werden. Das hinter der Abzweigung eines jeden Rohrstranges

anzubringende Sicherheitsventil, welches das Zuführungsventil für den nächsten

Rohrstrang bildet, ftiuſs nur eine der Differenz der Safthöhe entsprechende

geringere Belastung haben, also s eine solche, welche

der Höhe xy entspricht.

Zur Wiederbelebung der Knochenkohle

wird dieselbe nach H. Tietz in

Braunschweig (* D. R. P. Nr. 13681

vom 6. Juli 1880) in gewöhnlicher Weise behandelt, kommt dann aber zum

Dämpfen im Gefäſse A (Fig. 7 Taf.

18), deren Dampfein- und Auslaſsstutzen a und c mit Siebblechen versehen sind. Die Entleerung

geschieht durch Oeffnen des unteren Mannloches. Die Darrebene OP (Fig.

8) hat eine Neigung von etwa 30°,

entsprechend dem Böschungswinkel der feuchten Kohle. Die oben bei O aufgegebene Knochenkohle sinkt, sobald ein Abziehen

von geglühter Kohle aus den Glühröhren e stattfindet,

selbstthätig nach. Die Entleerungsöffnungen n der

Glührohre sind für je eine Reihe in einem gemeinschaftlichen Guſsstück D angebracht (Fig. 9 bis

11 Taf. 18) und werden durch Drehschieber b

geöffnet und geschlossen. Um dieses bei einer Reihe von Rohren gleichzeitig

ausführen zu können, sind die Angriffspunkte der Drehschieber, wie die Draufsicht

Fig. 10 zeigt, durch Stangen d mit einander

verbunden. Damit beim Ziehen der Schieber nur eine bestimmte Knochenmenge aus den

einzelnen Glühröhren austritt, sind unter den Entleerungsöffnungen n oben offene Behälter G

angebracht, welche sich nur so weit füllen, wie es der natürliche Böschungswinkel

der Knochenkohle gestattet. Durch Verlängern oder Verkürzen der Tragstangen s kann der Abstand des Bodens dieses Kastens von den

Entleerungsöffnungen vergröſsert und verkleinert und somit die Menge der

austretenden Knochenkohle z (Fig. 11)

geregelt werden. Hat sich der Kasten mit Knochenkohle gefüllt, so hört das

Nachrutschen derselben aus den Glührohren von selbst auf, die Schieber b werden dann geschlossen und der Kasten wird durch

Umkippen in die punktirte Stellung nach unten zu, in ein zur Aufnahme der geglühten

Knochenkohle bestimmtes Gefäſs, entleert (vgl. 1881 241 *

114).

Mit dem neuen Spodiumsurrogat von

J. Stranecky hat A. v.

Wachtel Versuche ausgeführt und im Organ des

österreichischen Vereines für Rübenzucker, 1881 S. 487 mitgetheilt. Die

verwendete Grundmasse ist ein gelbes, poröses Mineral, eine Art Bergkork, bestehend

aus 94,26 Proc. Kieselsäure, 5,10 Proc. Eisenoxyd und Thonerde, 0,64 Proc. Magnesia.

Die Masse wird geglüht, in Stücke gebrochen, mit organischen Stoffen getränkt und

diese verkohlt. Hierzu wurde anfangs eine Sprocentige Leimlösung, dann mit gleich

gutem Erfolg eine 5 procentige Melasselösung verwendet. Das beste Resultat erhielt

man durch Glühen der Grundmasse mit alkalischem Blut, während Fette und

Kohlenwasserstoffe hierzu völlig unbrauchbar waren. Die Stärke der

Entfärbungsfähigkeit hängt wesentlich vom Kohlenstoffgehalt des künstlichen Spodiums

ab. Gewöhnlich genügte eine 3 malige Tränkung mit Melasse, um einen

Kohlenstoffgehalt von 3 Proc. zu erhalten; bei nochmaliger Tränkung erhielt man

einen solchen von etwa 5 Proc.; doch ist das erhaltene Spodium um so besser, je

plötzlicher und heftiger die bei Luftabschluſs angewendete Wärme einwirkt.

Das künstliche Spodium ist etwas härter und verliert seinen Kohlenstoffgehalt

schwerer durch Glühen an der Luft als Knochenkohle, sein Raumgewicht ist geringer,

als das der letzteren. Die durchschnittliche Zusammensetzung von Dünnsaft vor und nach der Filtration

durch Knochenkohle und künstliches Spodium war folgende:

Unfiltrirt

Filtrirt durch

Knochenkohle

künstl. Spodium

Saccharometer

21,37

21,92

21,51

Polarisation

19,13

20,42

19,87

Alkalinität

0,0616

0,0398

0,0298

Farbe

8,31

2,53

4,84

Quotient

89,64

92,96

92,33.

Das künstliche Spodium wirkt demnach auf die Entfernung der

Alkalinität des Saftes kräftiger, auf Farbe und Quotient weniger stark als

Knochenkohle. Auch bei der Filtration von Dicksaft waren Farbe und Quotient weniger

gut als mit Knochenkohle.

Um die Filtration der Rübensäfte über

Knochenkohle zu umgehen, versetzt Jünemann

(Organ des österreichischen Vereines für

Rübenzucker, 1881 S. 388) den geschiedenen, saturirten und filtrirten

klaren Saft, welcher eine Alkalinität von etwa 0,06 zeigt, mit Schwefligsäure bis

fast zur Neutralisation. Nun wird abgedampft bis auf 28° B., vom ausgeschiedenen

Gyps mittels Filterpressen getrennt, bei etwa 75° mit gepulvertem Witherit behandelt

und von dem gebildeten kohlensauren Calcium und schwefelsauren Barium abfiltrirt,

worauf der Saft sofort weiter verkocht werden kann.

Bei einem bezüglichen Versuche wurden 1102171k

Rüben in Arbeit genommen von folgender durchschnittlicher Zusammensetzung:

Saccharometer

12.4

Zucker

9,42

Nichtzucker

2,98

Quotient

76,0.

Der Saft enthielt nach der ersten und zweiten Saturation:

I

II

Saccharometer

6,8

6,76

Zucker

5,45

5,55

Quotient

80,10

82,1.

Nach der Behandlung mit Schwefligsäure hatte der Saft einen Reinheitsquotienten von

90,2 Proc., es war also eine Verbesserung um 8,1 Proc. eingetreten. Dem entsprechend

deckten sich die Brode auch leicht aus, enthielten keine Spur Gyps, waren

durchgehends schön weiſs und zeigten folgende Zusammensetzung:

Zucker

99,90

Wasser

0,01

Asche

0,04

Organischer Nichtzucker

0,05

Bei einem ferneren Versuche mit 811t Rüben enthielt

der Saft vor und nach der 1. und 2. Saturation:

Saft

1. Saturation

2. Saturation

Saccharometer

11,57

6,84

6,70

Zucker

8,88

5,43

5,45

Nichtzucker

2,69

–

–

Quotient

76,70

79,0

81,3.

Nach der Behandlung mit Schwefligsäure hatte der Saft einen

Reinheitsquotienten von 89,1 Proc., es war also eine Verbesserung von 7,8 Proc.

eingetreten. Nachdem dieser Saft auf 28° B. eingedickt und filtrirt war, wurde er

unter stetem Umrühren mit 1 Proc. gepulverter schwefelsaurer Thonerde versetzt, die

überschüssige Schwefelsäure mit kohlensaurem Baryt neutralisirt und wieder filtrirt,

endlich zur Füllmasse eingekocht; dieselbe enthielt:

Zucker

88,95

Wasser

8,65

Asche

6,55

Organischer Nichtzucker

1,85

Quotient

97,3.

Die erhaltenen Brode deckten sich leicht aus und waren tadellos weiſs. Der bei diesem

Verfahren sich bildende sehr voluminöse Niederschlag ist sehr schwer durch

Filtration von der Flüssigkeit zu trennen und muſs daher diese letztere mit groſsem

Druck in die Filterpressen gepreſst werden. In dem abgepreſsten trockenen

Niederschlage finden sich groſse Mengen von Alaun, schwefelsaurem Kalk,

schwefelsaurem Baryt und organischen Stoffen.

Zur Ausscheidung der überschüssigen

Schwefligsäure aus den damit entfärbten Zuckersäften verwendet A.

Reinecke in Königslutter (* D. R. P. Nr. 14024 vom 4. September 1880) ein geschlossenes

Gefäſs A (Fig. 12

Taf. 18) mit Manometer m, Sicherheitsventil v und Thermometer t. Die

Schwefligsäure wird durch das Rohr s eingeleitet, dann

wird der entfärbte Saft mittels der Dampfschlange n auf

115 bis 120° erhitzt und zur Trennung von dem gebildeten Niederschlage durch Rohr

z zur Filterpresse abgelassen.

Bei dem Verdampfapparat von A.

Herbst in Moskau (* D. R. P. Nr. 10686 vom 7. December 1879) sind die

Verdampfkörper A (Fig. 13 und

14 Taf. 18) mit Heizrohrsystemen B

ausgestattet. Jedes Rohrsystem besteht aus einem völlig frei auf den Knaggen n der guſseisernen Mantelringe R ruhenden Cylinder c, welcher von einer

groſsefl Anzahl Rohre a durchsetzt ist. In das

Rohrsystem des ersten Körpers wird durch den Stutzen d

directer Dampf oder Retourdampf eingeführt. Der Dampf umströmt die Rohre a und erwärmt Boden, Deckel und Mantel des Cylinders

c, welche ebenfalls als Heizfläche dienen, während

das gebildete Condensationswasser seitlich abflieſst. Die im Körper A aus den Säften entwickelten Dämpfe gelangen durch

Stutzen bd in das Rohrsystem des zweiten Körpers,

die dadurch hier in gleicher Weise entwickelten Dämpfe in das Rohrsystem B des dritten Körpers. Von hier steigen die aus den

einzukochenden Säften sich entwickelnden Dämpfe durch die Stutzen b und f in den Condensator

C, welcher genau so wie die Rohrsysteme B construirt ist. Die Dämpfe werden hier mittels des in

dem Behälter D enthaltenen Kühlwassers so wirksam condensirt, daſs für die

Luftpumpe nur die geringe Arbeit verbleibt, die in dem Verdampfkörper vorhandene

Luft und die sich entwickelnden Ammoniakdämpfe zu entfernen. Etwa mitgerissener Saft

sammelt sich in Schalen g unter den Böden e und flieſst in die Sammelgefäſse S.

R.

Riedel in Halle a. S. (* D. R. P. Nr. 10937 vom 25. September 1879) legt in den

Körper des Verdampfapparates über der gebräuchlichen

Rohrheizkammer R (Fig. 15)

noch eine besondere Rohrschlange S, welche von dem

kochenden Safte bespült und durch Ventil a mit directem

Dampf versehen wird. Der Condensationstopf c hindert

den Austritt des Dampfes, so daſs dieser seine anfängliche Spannung annähernd

behalten und in Folge dessen eine sehr starke Wirkung ausüben kann. Das von dem

Condensationstopf durchgelassene sehr heiſse Wasser wird dann, wenn der Hahn h geöffnet ist, durch das Rohr d mitten in die Rohrheizkammer R

hineingedrückt, damit dasselbe seine überschüssige Wärme hier nutzbar abgeben kann.

Soll die Schlange S für Rückdampf benutzt werden, so

wird das Ventil a geschlossen und Ventil b geöffnet, welches mit der Retourdampfleitung in

Verbindung steht; auſserdem wird Hahn h geschlossen und

g geöffnet. Der Rückdampf strömt dann durch die

Schlange; das durch seine Condensation gebildete Wasser wird durch das Rohr f direct nach dem Wassersammler abgeleitet.

Tafeln