| Titel: | Maschine zum Schneiden, Lochen, Vernieten u. dgl. |

| Autor: | Mg. |

| Fundstelle: | Band 242, Jahrgang 1881, S. 256 |

| Download: | XML |

Maschine zum Schneiden, Lochen, Vernieten u.

dgl.

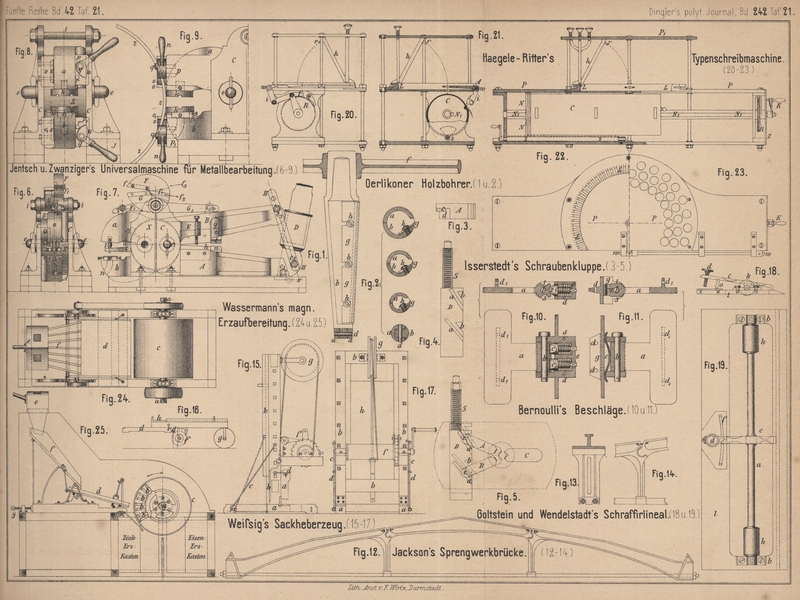

Mit Abbildungen auf Tafel 21.

Jentzsch und Zwanziger's Maschine zum Schneiden, Lochen u.

dgl.

Gleichlaufend mit den Bestrebungen, im Holzbearbeitungsmaschinenbau durch sogen.

Universalmaschinen mehrere sonst auf verschiedenen getrennten Maschinen

vorzunehmende Arbeitsvorgänge auf eine zu übertragen,

deren Preis ein bedeutend geringerer ist als jener der von ihr ersetzten Maschinen,

macht sich der Grundgedanke dieser Anordnungen auch im Maschinenbau für

Metallbearbeitung geltend. Ein Beispiel dieser Art zeigt die Maschine zum Schneiden,

Lochen, Stauchen u. dgl. von R. B. Jentzsch und H.

Zwanziger in Wien (* D. R. P. Kl. 49

Nr. 7939 vom 15. Mai

1879 und Zusatz * Nr. 12680 vom 16. Mai 1880), welche in ihrer Art vorzüglich ist

und eine praktische Hilfsmaschine für Schlosser, Grob- und Blechschmiede u.a. zu

werden verspricht. Ihre einzelnen Theile sind auf einen möglichst kleinen Raum

zusammengedrängt, ohne leichte Zugänglichkeit und groſse Einfachheit der Anordnung

einzubüſsen; dabei können die einzelnen Maschinen zusammen an demselben Gestell

vorhanden sein ohne gegenseitige Behinderung – eine Bedingung, welche bei vielen

combinirten Maschinen nicht berücksichtigt ist.

Die in Fig. 6 bis 9 Taf. 21

dargestellte Maschine ist zum Schneiden von Stab-, Stangen- und Bandeisen, zum

Schneiden von Blechtafeln, zum Lochen und zum Biegen von Band- und Flacheisen o.

dgl. bestimmt; sie besteht aus den beiden Doppelhebelarmen Aa und Bb,

welche mit ihren Backenflächen X an einander und

zwischen zwei Ständern C liegen; e ist die Drehachse für die Hebelarme, welche in

verschiedene Löcher der Backen X eingebracht werden

kann, um die Hebellängen zu verändern. Der untere Schenkel A ist durch einen Bolzen o, mit dem Hebel D verbunden, welcher durch Bolzen c1 bis c3 und zwei Schienen

H die Verbindung mit dem oberen Schenkel B herstellt. Der Hebel D

gleitet mit seinem unteren entsprechend abgerundeten Ende entweder auf einer

eingelegten Metallplatte s, oder auf einer bezieh.

mehreren Rollen.

Nahe den Backen X sind in entsprechenden Vertiefungen

der Hebel A, B die Schermesser h eingesetzt, welche gerade oder für Rund- und Façoneisen entsprechend

profilirt sind. Ein Ansatz E soll den abzuschneidenden

Gegenstand während des Schneidens in horizontaler Lage erhalten, zu welchem Zweck

derselbe mit Stellschrauben versehen ist.

Auf der beschriebenen Vorrichtung läſst sich aber nur Flach-, Stab- oder Façoneisen

schneiden, da die Arme sowie die Ständer C zu beiden

Seiten ein Vorschieben des zu zerschneidenden Materials nicht gestatten, die

Schnittlänge also durch die Länge der Messer beschränkt ist. Zum Schneiden von

Tafelblech u. dgl. ist deshalb noch eine zweite Schneidevorrichtung, die

Blechschere, angebracht. Dieselbe besteht aus den eigentümlich geformten Backen F und G, welche sich um

den Bolzen i der Ständer C

drehen. In der Richtung der Schneide des an F

angeschraubten Messers f ist eine Rinne f1 in dem Hals des

Stückes F angebracht, damit das zu schneidende Blech in

der Richtung des Pfeiles f2 verschoben werden kann. Die beiden Schneidbacken sind durch ihre

Arme F1

,G1 mit den Hebeln a und B verbunden und

erhalten so ihre Bewegung.

Die Lochvorrichtung ist an den starken Hebelenden a und

b angebracht. Die vom Stempel l durchgestoſsenen Putzen fallen durch die Rinne n heraus. Die Froschplatte c ist so angebracht, daſs sie zur Matrize nach Belieben eingestellt werden kann. Diese

Vorrichtung kann leicht zu einer Stanze für Sägezähne umgewandelt werden, indem man

auf den unteren Hebel b eine supportartige Führung für

das Sägeblatt anbringt und dem gewünschten Sägezahn entsprechend geformte Matrize

und Stempel einsetzt. Eine Falle sorgt für den gleichmäſsigen Vorschub des von Hand

vorgerückten Blattes. Auſser Blattsägen können auch Kreissägen mit Zähnen versehen

werden.

Die Stauchvorrichtung, sowie die Schmiede- und Preſsvorrichtung sind in Fig.

8 und 9 besonders

dargestellt. Für die Stauchvorrichtung sind an den Hebeln a und b zu beiden Seiten Backen o, p und o1, p1 angebracht, von denen o,

p in entsprechend tiefen Vorsprüngen gezahnte Stahlplatten s aufnehmen, während in p

und p1 Zapfen q zur Aufnahme von Kloben n mit gezahnter Maulfläche angebracht sind; letztere haben die aus der

Skizze ersichtliche excentrische Form, so daſs durch Drehung derselben mittels ihrer

Griffe der Zwischenraum zwischen den gezahnten Flächen verringert oder vergröſsert

wird, ein dazwischen gebrachter Gegenstand also festgehalten oder losgelassen werden

kann. Die Kloben können in verschiedener Höhe in Löchern r angebracht werden, um somit das Fassen und Halten von verschieden

breiten Gegenständen z (Radreifen o. dgl.) zu

gestatten.

Die Schmiede- und Preſsvorrichtung besteht aus Gesenken k, welche in a und b statt Stempel und Matrize eingesetzt werden.

Die Nietvorrichtung wird an der Blechschere FG

(Fig. 7) angebracht und kann zugleich als solche und in Verbindung mit

derselben oder auch nur zum Nieten allein eingerichtet sein. Es muſs die oben

erwähnte Rinne f in diesem Fall bedeutend tiefer sein,

um neben einander liegende, also stärkere Metallstücke von einer gewissen Breite in

die Maschine einschieben zu können. An den vorderen Enden der Backen sind dann

Vorsprünge befindlich, welche die üblichen Nietwerkzeuge aufnehmen. Diese

Nietvorrichtung wird so gebraucht, daſs die beiden vorher gelochten, mit einander zu

vernietenden Blechstreifen von vorn in die Maschine eingeschoben werden und zwar die

obere Tafel in der Pfeilrichtung f3, die untere durch f1 in der umgekehrten Pfeilrichtung f2. An den Enden der

Backen treffen beide Platten zusammen, so daſs hier dann die eingesteckte Niete

durch Herabdrücken des Hebels D vernietet wird.

Statt Stempel und Matrize kann in den Hebeln a und b auch eine Biegevorrichtung der bekannten Art

eingesetzt werden. Bei der Schneid Vorrichtung sind ferner noch bei y (Fig. 7)

kurze Meiſsel t und u

vorgesehen, um damit warmes Eisen abzuschneiden, welches im kalten Zustande durch

die Messer h nicht geschnitten werden könnte.

Sämmtliche der angegebenen Vorrichtungen können in einer Maschine vereinigt werden,

ohne daſs eine der anderen störend im Wege wäre, während es aber wieder sehr leicht durch Lösung

bezieh. Anziehen einiger Schrauben erreicht wird, eine oder mehrere dieser

Theilmaschinen zu entfernen oder anzubringen.

Mg.

Tafeln