| Titel: | Ueber das Brennen von Thonwaaren, Kalk, Cement und Gyps. |

| Fundstelle: | Band 242, Jahrgang 1881, S. 273 |

| Download: | XML |

Ueber das Brennen von Thonwaaren, Kalk, Cement

und Gyps.

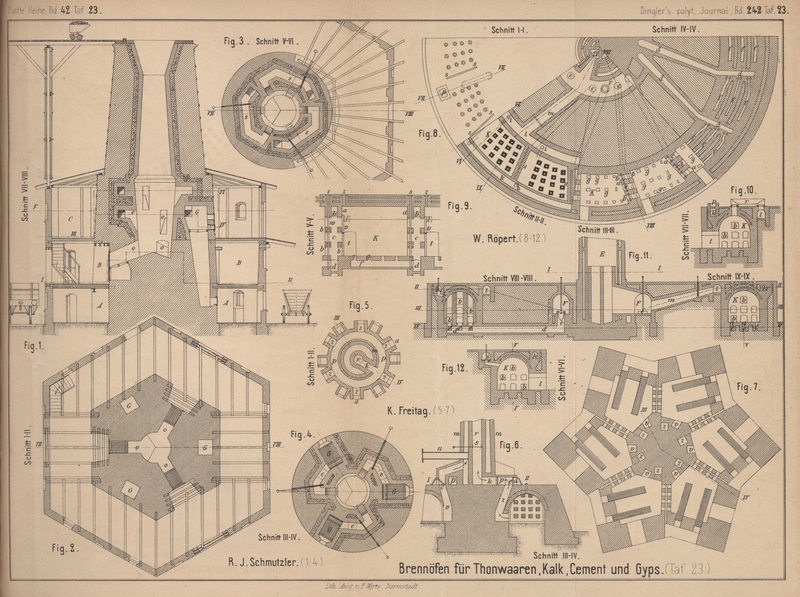

Mit Abbildungen auf Tafel 23.

(Patentklasse 80. Fortsetzung des Berichtes S. 476

Bd. 238.)

Ueber das Brennen von Thonwaaren, Kalk, Cement und

Gyps.

Schachtofen zum Brennen von Kalk für ununterbrochenen

Betrieb mit Gasfeuerung von R. J. Schmutzler in

Wolgast (* D. R. P. Nr. 4690 vom 16.

August 1878). Wie aus Fig. 1 bis

4 Taf. 23 zu ersehen, ist das Umfassungsmauerwerk des Ofens durch

Geschosse getheilt in den Aschenfallraum A, den

Kalkabzugsraum B und den Raum C, von welchem aus die Generatoren bedient werden. Zur Erzeugung des

Brenngases sind im Ofenmauerwerk 3 Generatoren Q

angelegt, von welchen aus das Gas in zwei verschiedenen Etagen abwechselnd durch

Kanäle in den kreisrunden Ofenschacht geführt wird. Der durch die Gicht eingefüllte

Kalk wird nach dem Garbrennen im mittleren Geschoſs durch drei symmetrisch liegende

Abzugsöffnungen o herausgezogen.

Bei der Inbetriebsetzung wird der Ofenschacht mit Kalkstein gefüllt und dieser von

den Oeffnungen o aus mit directem Feuer bis zur Höhe

der unteren Gaszuströmungskanäle zur Rothglut gebracht. Hierauf wird das

Generatorgas durch den unteren Kanal e (Fig. 4) in

den Ofen geführt, während die erforderliche Luft durch Oeffnungen in den

Verschluſsthüren der Kalkauszüge eintritt und sich in der glühenden Kalkschicht

erhitzt, bevor sie mit dem Gase zusammentrifft. Ist nun der Kalkstein bis zur Höhe

des oberen Gaskanales gargebrannt, so wird das Gas durch die höher liegenden Kanäle

s (Fig. 3) in

den Ofen geführt. Ist der vor und unmittelbar über dieser Gaseinströmungsebene liegende Kalkstein

gargebrannt, so wird der darunter liegende Kalk herausgezogen, während der übrige

Kalk und Kalkstein nachrutscht. Das Gas wird nun wieder unten eingeführt, dann oben,

bis abermals Kalk herausgezogen werden kann. Um hierbei groſs- und kleinstückigen

Kalk trennen zu können, sind in den Auszugsöffnungen o

Roste eingelegt.

Der polygonale Ofen für Kalk, Ziegel und Cement von K.

Freitag in Königslutter (* D. R. P. Zusatz Nr. 11458 vom 28. Februar 1880) hat im

Wesentlichen die frühere Form (1880 238 * 44)

beibehalten; nur sind jetzt die spitzen Winkel vermieden. Der Schornstein besteht

aus einem inneren Rohre r (Fig. 5 bis

7 Taf. 23) für die abziehenden Feuergase und einem Mantelrohr m für den Abzug der zur Abkühlung der Kammer

verwendeten Luft. Der Kanal k verbindet das Rohr r mit einem um den Fuſs des Mantels m herumlaufenden Kanäle p,

in welchen die von den Oefen kommenden Feuerzüge z

einmünden. Man hebt die Klappe c, welche zu dem nach

der letzten in Brand gesetzten Kammer führenden Kanal z

gehört, schlieſst damit gleichzeitig die dazu gehörige Oeffnung a, läſst aber die anderen Klappen nieder, beschüttet

sie mit Sand und vermauert die Oeffnungen a. Die Züge

v mit entsprechenden Klappen c, welche nach erfolgtem Brande zur Abkühlung des Ofens

dienen, gehen über den Ringkanal p hinweg und münden in

den Zwischenraum zwischen Rohr und Mantel des Schornsteins.

Soll der Ofen zum Brennen von Kalk für Zuckerfabriken dienen, so wird in den

Schornstein ein eisernes Rohr n eingefügt, durch

welches die Gase, nachdem die Klappe s geschlossen ist,

abgesaugt werden.

Nach W. Röpert in

Stumsdorf (* D. R. P. Nr. 12874 vom

21. März 1880) sind die Kammern K (Fig.

8 bis 12 Taf. 23)

des eigentlichen Ofenraumes durch gitterförmige, feststehende Scheidewände a von einander getrennt, deren Oeffnungen b den Uebertritt der Gase aus einer Kammer in die

andere gestatten, während gleichzeitig die Kanäle c den

Weg zum Abzug nach den Füchsen d und durch diese nach

dem Rauchsammler F und Schornstein E bilden. Die Füchse d

stehen auſserdem mit Kanälen f in Verbindung, welche

unter der Sohle der Kammer K liegen und nach den

Kammern hin die Oeffnungen g besitzen. Die Oeffnungen

b und Kanäle f sind

einzeln durch Schieber w in Schlitzen s ganz oder theilweise verschlieſsbar. Der

Vorsetzschieber v wird theils durch Schlitz z in der Decke, theils durch die Eintragthür t eingesetzt. Das Gewölbe jeder Kammer ist auſserdem an

zwei Stellen durchbrochen und stehen hier die Kammern durch die Wege h und i mit Vorheizkanal

k und Schmauchsammler l in Verbindung. Der Weg i kann auch durch

ein aufgesetztes, hufeisenförmiges Rohr r ersetzt

werden und von dem Schmauchsammler l führen Füchse m nach dem Rauchsammler F.

Sind z.B. Kammern Nr. 1 in der Entleerung, Nr. 2 bis 5 im Kühlen, Nr. 6 bis 8 im

Vollfeuer, Nr. 9 bis 12 in Vorglut, Nr. 13 bis 15 im Vorwärmen und Nr. 16 im

Einsetzen begriffen, so muſs zunächst der Vorsetzschieber v zwischen Nr. 12 und 13 eingesetzt und gedichtet sein. Die Glocke e der Kammer Nr. 12 oder auch noch auſserdem jene der

Kammern Nr. 10 und 11, je nachdem der Ofen weniger oder mehr Zug haben soll, ist

geöffnet, die Glocken aller anderen Kammern sind geschlossen. Durch die Eingangsthür

t der Kammer Nr. 1 tritt die nöthige Luft ein,

welche zur Kühlung der ausgebrannten Steine und zur Unterhaltung der Verbrennung

dient; die Verbrennungsproducte treten aus der Kammer Nr. 12 oder auch 10, 11 und 12

in den Rauchsammler und die Esse E. Sollen nun die

Kammern Nr. 13, 14 und 15 angewärmt und ausgeschmaucht werden, so werden dieselben

durch Schlieſsen der Schieber w gegenüber v zwischen Nr. 12 und 13 sowie durch Vorsetzen des

entsprechenden Vorsetzschiebers v am Ende von Nr. 15

abgeschlossen; dagegen werden die Schieber der Kanäle f

und die Wege h und i in

diesen Kammern geöffnet. Ferner werden in jenen Kammern, aus welchen die Wärme

entnommen werden soll, z.B. Nr. 2 bis 5, die Wege h

geöffnet. Die warmen Gase aus diesen Kammern treten nun durch h nach k, ziehen diesen

Kanal entlang bis zu den offenen Ventilen h der

anzuwärmenden Kammern und gelangen durch diese und die Kanäle c und f und durch die

Oeffnungen g nach jeder der anzuwärmenden Kammern. Der

Schmauch verlaſst dann die betreffende Kammer durch i

oder durch Rohr r und findet seinen Abzug durch l und m nach F und E.

Genügt die in den Kammern verfügbare Wärme zu dem beabsichtigten Trocknen, Schmauchen

und Anwärmen nicht, so können die Feuergase einer oder mehrerer Reservefeuerungen

p nach k geleitet und

mit der sonst verwendeten überschüssigen Kammerwärme oder auch allein angewendet

werden. Rückt nach einiger Zeit der Brand um eine Kammer weiter, so wird, nachdem

der Kanal h von Nr. 13 geschlossen ist, der

Vorsetzschieber zwischen Nr. 12 und 13 entfernt und zwischen Nr. 16 und 1

eingesetzt, die Thür von Nr. 13 wieder fest vermauert, Abzug i, ebenso die Schieber f dieser Kammer werden

geschlossen, während deren Schieber b und die Glocke

e geöffnet werden, wodurch die Kammer Nr. 13 in den

regelmäſsigen Feuerzug eingeschaltet ist. Weiter wird die Kammer Nr. 16 nach Schluſs

ihrer Schieber b mit den Kanälen k und l in derselben Weise

verbunden wie Nr. 14 und 15 und, nachdem in Nr. 3 die Thür t geöffnet ist, geht der Proceſs wie früher vor sich.

Tafeln