| Titel: | Krause's Centrifugalapparate für chemische Fabriken. |

| Autor: | F. H–s. |

| Fundstelle: | Band 242, Jahrgang 1881, S. 276 |

| Download: | XML |

Krause's Centrifugalapparate für chemische Fabriken.

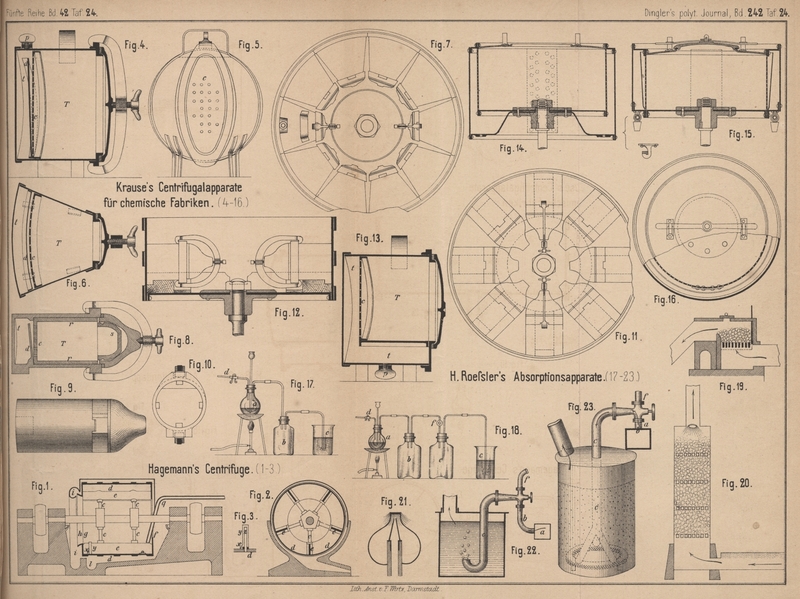

Mit Abbildungen auf Tafel 24.

Krause's Centrifugalapparate für chemische Fabriken.

In chemischen Fabriken stand einer allgemeineren Anwendung der Centrifugalkraft zur

Trennung fester und flüssiger Substanzen bisher der Uebelstand entgegen, daſs das

Constructionsmaterial der gewöhnlichen Centrifugen durch Gemische solcher fester und

flüssiger Körper, welche sauer oder alkalisch sind, angegriffen und deshalb nicht

allein die Maschine selbst zerstört, sondern auch das auszuschleudernde Product

durch die entstehenden Metall Verbindungen verunreinigt wird. Enthalten ferner die

Gemische flüchtige Stoffe, wie Alkohol, Aether u. dgl., so geht ein groſser Theil

der letzteren durch Verdunstung verloren und es bildet sich oft ein

feuergefährliches Gemisch der sehr fein vertheilten ausgeschleuderten Flüssigkeit

mit der umgebenden Luft. Diese Uebelstände werden vollständig beseitigt, wenn nach

dem Verfahren und mittels der Centrifugenapparate von O. H.

Krause in Jersey City, Nordamerika (* D. R.

P. Kl. 12 Nr. 11778 vom 24. Januar 1880) die Trennung der Flüssigkeit von dem

Gemisch erfolgt.

Nach dem neuen Verfahren wird das zu behandelnde Gemisch in die Schleudertrommel

nicht unmittelbar, sondern in dicht verschlossenen Gefäſsen aus Metall, Glas oder

Steingut gebracht, welche so geformt sind, daſs sie bei möglichst geringem Gewicht

und genügender Widerstandsfähigkeit den Raum der Schleudertrommel vortheilhaft

auszunutzen ermöglichen. Die zweckmäſsigste Form ist die in den Fig. 4 bis

6 Taf. 24 dargestellte, da sie, wie die Fig. 7

zeigt, die günstigste Ausfüllung des Trommelraumes ermöglicht; sie ist indeſs nur

bei Metallgefäſsen zulässig, während Gefäſse aus Glas oder Steingut aus

Festigkeitsrücksichten cylindrisch hergestellt (vgl. Fig. 8 bis

10) und in der aus Fig. 11 und

12 ersichtlichen Weise in der Trommel untergebracht werden. Jedes solche

Schleudergefäſs ist durch eine durchlöcherte Wand c in

zwei Kammern T und t

getheilt, wovon die gröſsere T das auszuschleudernde

Gemenge, welches vorher in Tücher oder Säcke aus genügend durchlässigem Gewebe

gepackt wurde, aufnimmt, worauf dieselbe mittels Deckel und Bügel verschlossen wird;

ein Gummiring dient hierbei zur Dichtung. Nach der Beschickung werden die

Schleudergefäſse radial und mit der kleineren Kammer t

nach auſsen in die Centrifugentrommel eingelegt. Bei der Drehung der Trommel wird

die Flüssigkeit durch den gelochten Zwischenboden c

zunächst gegen eine zweite, etwas schräg gestellte Zwischenwand d und an dieser empor gedrängt, bis sie durch die im

oberen Theile dieser Wand angebrachte Oeffnung in den Raum t übersteigt, wo sie nun von dem Gemisch vollständig getrennt ist. Kann

sich bei entsprechender Raumeintheilung die ausgeschleuderte Flüssigkeit nach dem

Abstellen der Centrifuge unterhalb des Füllraumes T

ansammeln (Fig. 13),

so ist die Zwischenwand d entbehrlich.

Bei den cylindrischen Schleuder gefäſsen aus Glas, Steingut u. dgl. kann die

durchlöcherte Wand c lose eingelegt sein, oder sie

kann, wie dies in Fig. 8 Taf.

24 dargestellt ist, zugleich den Boden eines cylindrischen Einsatzgefäſses r bilden. Von solchen Einsatzgefäſsen kann man für

jedes Schleudergefäſs eine Anzahl vorräthig halten, damit sich ein Theil der

Flüssigkeit schon durch Abtropfen durch vorheriges Stehenlassen entfernen läſst. Die

ausgeschleuderte Flüssigkeit wird nach dem Ausheben des Einsatzgefäſses abgegossen;

bei den Metallgefäſsen (Fig. 4 und

13) dient zum Entleeren der Kammer t eine

Ablaſsschraube p. Das in Fig. 8 bis

10 abgebildete Schleudergefäſs enthält noch eine kleine Schale s, welche zur Aufnahme einer Deckoder Waschflüssigkeit

bestimmt ist. Nach dem Einfüllen der letzteren wird die Schale mit einem weniger

durchlässigen Gewebe überbunden und dann erst auf das Schleudergefäſs. aufgesetzt.

Die Fliehkraft treibt die Waschflüssigkeit durch das Gewebe der Schale und den Gefäſsinhalt, welcher

dadurch vollständig von der Mutterlauge befreit wird.

Es ist selbstverständlich nicht nothwendig, daſs alle in eine Schleudertrommel

eingebauten Schleudergefäſse mit denselben Substanzen gefüllt werden; doch soll zur

Vermeidung einseitiger Trommelbelastungen das Bruttogewicht aller Behälter gleich

sein. Reicht die Anzahl der zum Ausschleudern bereit stehenden Behälter nicht zur

gänzlichen Trommelbeschickung hin, so müssen diese symmetrisch in der Trommel

angeordnet, oder es können auch die fehlenden Behälter durch Gegengewichte ersetzt

werden. In solchen Fällen, wo immer das nämliche Gemisch bei hinreichend groſsem

Betriebe zum Ausschleudern gelangt, können die Schleudertrommeln selbst eine den

beschriebenen Schleudergefäſsen ähnliche Einrichtung (Fig. 14 bis

16) erhalten; doch schlieſst, wie schon eingangs erwähnt, ihre Benutzung

die Behandlung solcher Gemenge, welche Metalle angreifen, aus.

Zur Kennzeichnung der Vortheile, welche sich mit diesen Apparaten gegenüber dem

Vacuumfilter erzielen lassen, dient folgender Versuch: Ein steifes Gemisch von

Lävulose und Dextrose (Invertzucker), welches durch Zusatz einer gröſseren Menge

Methylalkohols dünnflüssiger gemacht worden war, lieſs beim Filtriren, während 10

Stunden nur 21,6 Proc. Mutterlauge abflieſsen. Auf dem Filter blieb die sehr

feuchte, noch viel Lävulose enthaltende Dextrose zurück. Ein anderer Theil desselben

Gemisches wurde in ein Preſstuch geschlagen und in dem Centrifugenapparat Fig.

4 bis 7

eine Stunde lang geschleudert. Es schieden sich dadurch

49,5 Proc. Mutterlauge ab, ziemlich trockene, nur noch wenig gefärbte Dextrose

hinterlassend. Auſserdem konnte fast aller in der Mutterlauge enthaltene

Methylalkohol durch Destillation wiedergewonnen werden, wogegen beim Filtriren ein

beträchtlicher Theil des Alkohols durch Verdunstung verloren gehen muſs. Der Versuch

wurde mit einem sehr feinkörnig ausgeschiedenen und in einer zähen Flüssigkeit

suspendirten Präparate ausgeführt. Handelt es sich jedoch darum, gröbere oder gut

krystallisirte Substanzen von ihren Mutterlaugen oder anderen Flüssigkeiten zu

trennen, so wird das Resultat, wie der Erfinder hervorhebt, für die

Centrifugenapparate noch günstiger ausfallen.

F. H–s.

Tafeln