| Titel: | Versuche zur Beseitigung und Verwerthung von schwefelsauren und schwefligsauren Gasen; von Heinr. Roessler. |

| Autor: | Heinr. Roeſsler |

| Fundstelle: | Band 242, Jahrgang 1881, S. 279 |

| Download: | XML |

Versuche zur Beseitigung und Verwerthung von

schwefelsauren und schwefligsauren Gasen; von Heinr. Roeſsler.

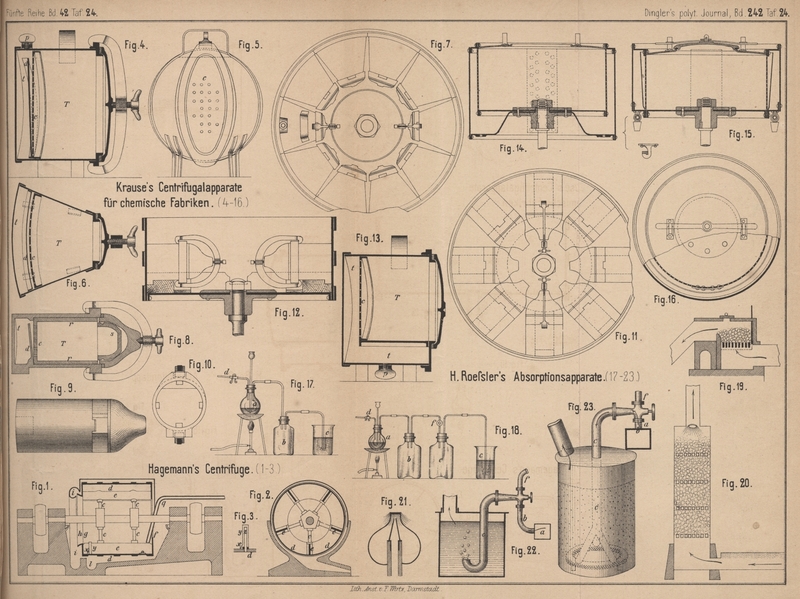

Mit Abbildungen auf Tafel 24.

Roeſsler, zur Beseitigung und Verwerthung von

Scheidereigasen.

Die folgenden Untersuchungen, welche ursprünglich im Interesse der Frankfurter

Scheideanstalt nur zur Zurückhaltung und Verwerthung der Scheidereigase angestellt

worden sind und welche zu der jetzt dort eingeführten Methode geführt haben, werden

wohl auch für weitere Kreise Interesse bieten und vielleicht bei manchen

Hüttenwerken zur Beseitigung des Hüttenrauches neue Anregung geben.

Die beim Auflösen von Silber und Kupfer in Schwefelsäure im Groſsen aus den

Scheidekesseln entweichenden Gase enthalten, wie bekannt, neben den durch Zersetzung

entstandenen schwefligen Säure- und Wasserdämpfen immer auch eine beträchtliche

Menge bei der Entwicklung mitgerissener verdampfter Schwefelsäure. Viele Versuche

haben ergeben, daſs bei der jetzt üblichen Art zu arbeiten der Gehalt im groſsen

Durchschnitt etwa 100g

schweflige Säure und 20g Schwefelsäure

auf 1cbm beträgt, während das Uebrige aus

atmosphärischer Luft und etwas Wasserdampf besteht. Da in der Frankfurter

Scheideanstalt während ihres stärksten Ganges im J. 1876 täglich etwa 700k schweflige Säure oder 260cbm entwickelt wurden, so müssen zu jener Zeit

etwa 7000cbm im Tag von obigem Gasgemisch aus den

Abzugskanälen entwichen sein. Der Gehalt an schwefliger Säure, welcher unter diesen

Verhältnissen in den Scheidereigasen etwa 4 Vol.-Proc. oder

7 Gew. Proc. beträgt, würde weit höher zu treiben sein, wenn nicht beim

Auflösen des Metalles beständiges Umrühren und Nachgieſsen von Säure nöthig wäre.

Das wasserfreie schwefelsaure Kupferoxyd, welches beim Auflösen von Kupfer haltigem

Scheidegut entsteht, umhüllt nämlich das noch ungelöste Metall und muſs durch

Umrühren und Nachgieſsen vor dem Anbacken am Boden bewahrt werden; in Folge davon

kann der Kessel nie ganz verschlossen werden und es dringt immer eine gröſsere Menge

von Luft mit ein, welche die Gase verdünnt. Wollte man aber durch Hemmung des Zuges

einen Ueberschuſs an Luft zurückhalten, so würde das Entweichen der Gase bei der

Einguſsöffnung zeitweise nicht zu vermeiden sein und die Luft des Arbeitsraumes

durch schweflige Säure verdorben werden.

Dieser Umstand nun gerade ist es, welcher die für die ganze Folge der Behandlung der

Dämpfe wichtige Eigenthümlichkeit verursacht. Die bei der Entwicklung mitgerissenen

Schwefelsäuredämpfe, welche ohne Beimengung von atmosphärischer Luft farblos und

durchsichtig wären, verwandeln sich nämlich durch Mischung mit Luft in dichte weiſse

Nebel, welche vom Abzugschornstein aus weithin sichtbar bleiben und bei ungünstiger

Witterung sich niedersenken. Diese weiſsen Schwefelsäurenebel sind nun

auſserordentlich schwer von Wasser absorbirbar, wie denn auch die Absorption der

schwefligen Säure durch Beimengung der vielen Luft ganz auſserordentlich erschwert

wird.

Wir wollen hier einen leicht ausführbaren Versuch beschreiben, der das eigenthümliche

Verhalten der schwefelsauren Dämpfe und den Vorgang bei Entwicklung der

Scheidereigase überhaupt sehr anschaulich macht. In dem Kolben a (Fig. 17

Taf. 24) wird durch Erwärmen von Kupfer mit concentrirter Schwefelsäure schweflige

Säure entwickelt; so lange keine gröſsere Menge Luft in den Kolben gelangt, sind die

übergehenden Dünste ziemlich farblos und die etwa mitverdampfte Schwefelsäure setzt

sich in der Vorlage b mit den Wasserdämpfen in

flüssiger Form wieder ab; auch hat die Absorption der schwefligen Säure in dem

Vorschlagswasser im Becher c keine Schwierigkeit. Sowie

man aber durch die Röhre d Luft in den Kolben a bläst, entstehen dichte weiſse Nebel, welche bald das

ganze Gefäſs b erfüllen und zum groſsen Theil

unabsorbirt durch das Vorschlagswasser streichen. Auch die schweflige Säure wird

jetzt nur noch unvollkommen absorbirt und macht sich durch ihren Geruch weithin

bemerkbar.

Daſs die weiſsen Nebel nun wirklich schon nicht mehr aus dampfförmiger Schwefelsäure

bestehen, sondern zu Flüssigkeit verdichtete, unendlich feine Nebeltröpfchen sind,

erhellt aus Folgendem: Schaltet man zwischen b und c (Fig. 18)

noch ein weiteres Glas e ein, in dessen Einleitungsrohr

f ein dichter Asbeststopfen eingesetzt ist, so

lassen die Dämpfe, indem sie durch den Asbest filtrirt werden, allen Nebel zurück

und treten farblos und frei von Schwefelsäure in den Kolben b und in das Absorptionsgefäſs c, während in

dem Stopfen sich Tropfen von gewöhnlicher Schwefelsäure absetzen, was nicht der Fall

sein könnte, wenn diese in dem Nebel noch in gasförmigen Zustande vorhanden

wäre.

Diese Filtration im Groſsen anzuwenden, liegt nahe, indem es erfahrungsgemäſs gerade

die schwefelsauren Nebel sind, welche sich in der Nachbarschaft der Scheideanstalten

bemerkbar machen, während die leichteren schwefligsauren Gase von einem gut

ziehenden Schornstein hoch in die Luft getrieben und zerstreut werden können.

Versuche aber haben gezeigt, daſs sich derartige Filtrationen im Groſsen doch nicht

durchführen lassen, ohne den Zug zu sehr zu hemmen; auch wäre immerhin die Frage

dadurch nur zum Theil gelöst worden, da auch die schweflige Säure an der Luft

allmählich wieder in Schwefelsäure übergeht und dann ähnliche Wirkungen erzeugt.

Was die Analyse der Scheidereigase anlangt, welche bei den in der Folge beschriebenen

Versuchen sehr häufig ausgeführt werden muſste, so genügt es zu einer

oberflächlichen Bestimmung, durch einen Aspirator ein bestimmtes Volumen der Gase

zur Absorption durch ein Gefäſs mit dünner Natronlauge zu leiten, in deren einen

Hälfte dann die Schwefelsäure durch Chlorbarium niedergeschlagen, während in der

anderen die schweflige Säure mit Chamäleonlösung titrirt werden kann. Da jedoch das

letztere durchaus nicht zuverlässig ist, indem bei dieser Art des Arbeitens immer

ein Theil der schwefligen Säure der Absorption entgeht, und weil endlich die

Schwefelsäure durch Oxydation von schwefliger Säure in der Vorschlagsflüssigkeit

immer zu hoch sich ergibt, muſs man, falls es sich um genauere Bestimmungen handelt,

einen anderen Weg wählen.

Man saugt ein gemessenes Volumen der Gase durch eine bestimmte Menge von titrirter

Jodlösung und berechnet die schweflige Säure aus dem verbrauchten Jod, indem man das

noch unverbrauchte durch Titration bestimmt und von dem ganzen Betrag abzieht. Noch

besser saugt man so lange das Gas durch einen graduirten Aspirator in die mit Stärke

gefärbte Jodlösung, bis sie entfärbt wird. Die schweflige Säure wird durch das

verbrauchte Jod zu Schwefelsäure oxydirt und kann daraus auf die abgesaugte Gasmenge

berechnet werden. In der Lösung hat man nun sowohl die aus der schwefligen Säure

gebildete, als auch die ursprünglich vorhandene Schwefelsäure; es können diese

gemeinsam durch Baryt ausgefällt und die letztere durch Abziehen der ersteren von

dem Gesammtbetrag bestimmt werden.

Ehe wir nun zu den vielfachen Versuchen, welche mit den Scheidereigasen der

Frankfurter Anstalt vorgenommen worden sind, und zu dem jetzt dort eingeführten

Verfahren übergehen, wollen wir kurz zusammenstellen, was in der Frage in der

letzten Zeit in anderen Fabriken, speciell in Metall-Hüttenwerken und

Ultramarinfabriken, geschehen ist, wo die Gase ja auch schweflige Säure und

Schwefelsäure enthalten.

Es ist bekannt, daſs jetzt auf den Hüttenwerken in Freiberg, Mansfeld, am Harz, in

Stolberg u.a. O. der allergröſste Theil der früher im Hüttenrauch enthaltenen

schwefligen Säure und Schwefelsäure zur Fabrikation von Schwefelsäure in Bleikammern

Verwendung findet; es setzt diese Arbeit aber immer einen gewissen Gehalt (6 bis 8

Vol.-Proc.) an schwefliger Säure in den Gasen voraus, um erfolgreich betrieben

werden zu können, was sehr oft, wie z.B. beim Todtrösten der Blende und bei manchen

anderen Röstprocessen, zumal wenn Feuerungs- und Röstgase gemeinsam entweichen,

nicht erreicht werden kann. Es handelt sich hier vielmehr oft nur um Bruchtheile

oder höchstens um 2 bis 3 Vol.-Proc., wobei sich eine Schwefelsäurefabrikation in

der Kammer ebenso wenig rentiren wird wie bei einer ScheideanstaltDie Norddeutsche Affinerie in Hamburg hat

allerdings eine Bleikammer angelegt, in der neben Röstgasen auch die

Scheidereigase in Schwefelsäure übergeführt werden und welche gut arbeiten

soll; bei der unregelmäſsigen Entwicklung der Scheidereigase wird es aber

wohl kaum möglich sein, wenigstens mit ihnen allein die Kammer in

regelmäſsigen Betrieb zu erhalten und auch pecuniär gute Resultate zu

erzielen.

, und man hat deshalb nach anderen Methoden umschauen

müssen, um zum Ziele zu gelangen.

Hasenclever berichtet in der Chemischen Industrie, 1881 S. 78 (vgl. 1881 239

215) über das Freytag'sche Verfahren. Die mit den

Feuerungsgasen gemischten Röstgase (weniger als 1 Vol.-Proc. schweflige Säure und 2

bis 3g Schwefelsäure in 1cbm haltend) steigen durch einen Thurm, in welchem

ihnen ein Regen von 50°-Schwefelsäure entgegenkommt; sie verlieren dabei ziemlich

vollständig ihren Gehalt an Schwefelsäure, während die schweflige Säure zum gröſsten

Theil ungenutzt fortgeht.

Der Schwefelsäuregehalt in diesen Gasen ist wohl in ganz derselben nebelartigen Form,

wie oben bei den Scheidereigasen beschrieben, vorhanden und nicht als Anhydrid, wie

gewöhnlich angenommen wird. Die Gase halten ja so viel Wasserdampf aus der Luft und

den Verbrennungsproducten, daſs die bei der Röstung selbst etwa gebildete

wasserfreie Säure doch längst wieder zu Hydrat geworden ist, wenn sie in den

Absorptionsthurm gelangt.

In dem Bericht der Fabrikinspectoren für das J. 1878 wird über die Vorrichtung der

Reckehütte bei Schoppinitz in Schlesien berichtet,

welche die nur ¼ Vol.-Proc. haltenden, ebenfalls mit den Feuergasen gemischten

Röstgase einem dichten Regen von Kalkmilch entgegentreten läſst, wodurch sie über 90

Procent dieses Gehaltes abgeben. Wenn auch dieses Resultat günstig genannt werden

muſs, so bleibt doch die Beschaffung der groſsen Massen von Kalkmilch äuſserst

kostspielig und durchaus nicht überall durchführbar (vgl. 1880 235 * 219).

Einen sehr werthvollen Beitrag zu der Frage hat Clemens

Winkler (1881 239 215) gegeben. Es werden hier

drei Verfahren beschrieben, welche auf den Sächsischen

Ultramarinwerken bei ⅓ bis 2 procentigen Gasen Anwendung gefunden haben und

von denen besonders das erste (Anwendung nitroser Schwefelsäure) hier für uns von

groſsem Interesse ist, wenn es auch nur bei kleinen Versuchen und nicht im groſsen

Betrieb gute Resultate ergeben hat.

Endlich soll hier ein neues, von Cl. Winkler angegebenes

Verfahren angeführt werden, welches darin besteht, daſs in Kammern groſse Massen von

Eisenblechabfällen aufgespeichert und befeuchtet werden, durch welche die Gase unter

Bildung von schwefelsauren, schwefligsauren und unterschwefligsauren Salzen u. dgl.

geleitet werden. Die Lösungen werden unter Zusatz von Schwefelsäure und Eisen auf

Eisenvitriol, Schwefel und schweflige Säure verarbeitet. Resultate über dieses neue

Verfahren müssen noch abgewartet werden.

Aus dem Mitgetheilten sehen wir nun zur Genüge, daſs diese so überaus wichtige Frage

trotz der zahlreichen in neuerer Zeit angestellten Versuche noch keineswegs in

befriedigender und vor Allem auch in überall durchführbarer Weise gelöst ist. Die

eingeführten Verfahren sind meist ebenso unvollkommen als kostspielig und leiden

hauptsächlich an der Notwendigkeit der Bewältigung groſser Massen, die sich nur in

den wenigsten Fällen bezahlt macht.

Was nun die Gold- und Silberscheideanstalt in Frankfurt betrifft, so hatte man in

früherer Zeit bis zum J. 1867 die folgende Einrichtung getroffen: Die Dünste gingen

durch einen langen Bleikanal, in welchem sich Vorschlagswasser befand, nach einem

hohen bleiernen Abzugschlot und wurden an mehreren Stellen durch Dampfstrahlen fortgetrieben. Bei nicht

zu starkem Betriebe blieb der gröſste Theil der mitgerissenen Schwefelsäure in den

Kanälen zurück, während die schweflige Säure fast ganz in die Luft entwich. Als aber

in den J. 1873 bis 1879 die Scheidemenge durch Uebernahme der groſsen Arbeiten für

die Reichsregierung sich so auſserordentlich vermehrte, genügte diese Einrichtung

keineswegs mehr. Man stellte nun verschiedene Versuchsarbeiten an, welche im Anfang

darauf hinausliefen, die mitverdampfte nebelförmige Schwefelsäure zu schwefliger

Säure, die man für weniger schädlich halten muſste, zu reduciren. Zu diesem Ende

führte man die Gase, wie in der Skizze Fig. 19

Taf. 24 angedeutet, unter dem Rost eines Kokesfeuers ein und es wurden da in der

That, wenn die Kokesschicht, durch welche sie dringen muſsten, hoch genug war, die

schwefelsauren Nebel vollständig zu schwefliger Säure reducirt, so daſs nahe hinter

dem Feuer keine Schwefelsäure mehr vorhanden war. Es konnte aber nicht vermieden

werden, daſs die hohe Temperatur in dem Abzugskanal hinter dem Feuer die theilweise

Oxydation und Rückbildung von Schwefelsäure begünstigte, so daſs beim Austritt aus

dem Schornstein doch wieder ein beträchtlicher Gehalt von letzterer zu bemerken war.

Ueberdies wurde der Zug, wenn wirklich die Schicht von glühenden Kokes hoch genug

war, um wirksam zu sein, so auſserordentlich gehemmt, daſs die Sache sich auf die

Dauer nicht durchführen lieſs.

Man ging jetzt dazu über, die Gase durch vielfache und innige Berührung mit Wasser in

groſsen massigen Condensationseinrichtungen von Schwefelsäure und schwefliger Säure

zu befreien. Ein viereckiger Thurm (Fig. 20)

von 9qm Durchschnitt und 20m Höhe wurde ganz voll groſser Kokesstücke gefüllt

und durch einen Wasserregen fortwährend begossen. Die Gase, welche durch einen

langen Kanal, in welchem ebenfalls ein feiner Wasserregen herunterfloſs, nach dem

Thurm geleitet wurden und dort langsam emporstiegen, fanden weit mehr Wasser, als

sie zu ihrer vollständigen Absorption bedurft hätten, und wurden dabei auch von etwa

100° auf 30° abgekühlt; trotz alledem wurde von der Schwefelsäure nur ungefähr ½ und

von der schwefligen Säure blos ¼ zurückgehalten, so daſs die Proben, welche am Ende

der Condensationsvorrichtung abgesaugt wurden, etwa 75g schweflige Säure und 10g Schwefelsäure

in 1cbm ergaben, wenn die zu gleicher Zeit dicht

hinter den Scheidekesseln genommenen Proben ungefähr 100g schweflige Säure und 20g Schwefelsäure

enthielten. Und um dies zu erreichen, muſsten täglich an 30cbm Wasser laufen, welches nur Bruchtheile von

Procent an Schwefelsäure und schwefliger Säure aufnahm und gänzlich werthlos blieb.

Die Absorption kostete also viel Geld und wirkte durchaus nicht vollkommen.

Die Kokesfüllung wurde nun herausgenommen und an ihrer Stelle wurden eine Anzahl

Wasserzerstäubungsvorrichtungen von der Form

Fig.

21 Taf. 24 angebracht, welche den ganzen Raum des Thurmes und der Kanäle

mit äuſserst feinem Wasserstaub erfüllten. Es dienten dazu kleine Plättchen von

Platin, aufweiche durch dicht davor stehende, ebenfalls aus Platin gefertigte,

kleine Düsen Wasser mit 2 bis 3at Druck getrieben

und dadurch zu dem feinsten nebelförmigen Staub zerkleinert wurde. Man verbrauchte

dieselbe Menge Wasser wie vorher bei der Kokesfüllung und der Erfolg war auch in so

fern etwas besser, als jetzt von der Schwefelsäure etwa ¾ zurückgehalten wurden,

während von der schwefligen Säure nach wie vor ¾ unabsorbirt durchgingen. Das

ablaufende Wasser enthielt nur einen Bruchtheil von 1 Proc. schwefliger Säure,

während es fähig wäre, über 4 Procent von diesem Gas aufzunehmen. Offenbar wirkt der

den niederfallenden Wassertheilchen entgegentretende Luftzug der Aufnahme des Gases

zu sehr entgegen.

Bei dieser Vorrichtung war also der ursprüngliche Gehalt der Gase von etwa 100g schwefliger Säure und 20g Schwefelsäure auf 75g schweflige Säure und 5g Schwefelsäure

in 1cbm zurückgegangen – ein Resultat, das bei den

immerhin nicht unbedeutenden, durchaus unrentablen Ausgaben noch lange nicht

befriedigend genannt werden kann.

Die jetzige Condensationsvorrichtung nun, welche einen ganz durchschlagenden Erfolg

erzielt, beruht zunächst auf dem Princip, nicht wie zuletzt die Dämpfe durch in der

Luft zerstäubtes Wasser niederzuschlagen, sondern vielmehr die Dämpfe unter Wasser

selbst zu zerstäuben. Schon früher waren Versuche gemacht worden, die Gase aus den

Abzugskanälen durch Körting'sche Dampfstrahlgebläse abzusaugen und durch Wasser zu

treiben, aber mit ungenügendem Erfolg. Die groſsen Gasblasen wurden beim

Durchstreichen durch das Vorschlagswasser offenbar nur an der Oberfläche entsäuert

und blieben im Innern unverändert, so daſs, selbst wenn statt Wasser eine

Natronlösung als Vorschlagsflüssigkeit angewendet, nur ein sehr geringer Theil der

Schwefelsäure und schwefligen Säure absorbirt wurde.

Das Absaugen selbst macht keine Schwierigkeiten; ein Dampfstrahlgebläse Nr. 4 kann

mit einem Verbrauch von 40k Steinkohlen in der

Stunde etwa 300cbm Gase befördern und zwar, wie

Fig. 22 zeigt, bei a aus dem Kanal absaugen

und durch eine Wasserschicht von 8m Höhe treiben.

Das Saugrohr h soll bei dieser Gasmenge 80mm, das Druckrohr c

100mm, das Dampfrohr f 40mm weit sein und der Dampfdruck 3

bis 4at betragen.

Um einen besseren Erfolg zu erzielen, lag der Gedanke nahe, die Gasblasen nicht frei

aus dem Druckrohr bei f, sondern durch einen weiten,

mit vielen kleinen Löchern versehenen Ring von Blei (Fig. 23

Taf. 24) in die Flüssigkeit austreten zu lassen, um mehr Oberfläche für die

Einwirkung derselben zu schaffen und so eine bessere Condensation zu ermöglichen.

Die Summe der Querschnitte sämmtlicher kleiner Löcher nimmt man vortheilhaft 1½ mal

so groſs als den Querschnitt des Druckrohres. Die Wirkung dieser Vertheilung ist, was

die Schwefelsäurenebel betrifft, in der That eine überraschende, wie schon der

äuſsere Anschein belehrt; denn während früher beim Gang der Scheidekessel ein

dichter weiſser Rauch aus dem Schornstein entstieg und weithin sichtbar blieb, sieht

man jetzt, nachdem die Gase durch den Apparat gegangen, gar nichts mehr von

denselben. Das in der Scheideanstalt jetzt angewendete Vorschlagsgefäſs ist nur 2m hoch und zur Hälfte gefüllt; das Gefäſs ist etwa

1m,20 weit, während der Bleiring einen

Durchmesser von 1m und eine lichte Weite von 12cm besitzt. Derselbe hängt mit dem Druckrohr durch

3 Verbindungsstutzen zusammen und enthält die kleinen Löcher auf seiner unteren

Seite, damit die Flüssigkeit möglichst heftig in dem Gefäſs herumgewirbelt wird. Das

Vorschlagswasser geht in eine dünne Schwefelsäure von 15 bis 20° über, deren

Gewinnung schon die Kosten des Dampfes bezahlt.

So war denn der Rauch auf einfache und nicht kostspielige Art von dem schädlichsten

Bestandtheil, der mitgerissenen Schwefelsäure, vollständig befreit und man hätte

damit schon einstweilen zufrieden sein können; denn die farblose, gasförmige und

leichtere schweflige Säure macht sich überhaupt weniger bemerkbar. Aber die

Beobachtungen bei der Wirksamkeit des Apparates führten von selbst zu weiterer

Vervollkommnung und damit auch zur Oxydation und Absorption des gröſsten Theiles der

schwefligen Säure. Sehr bald fand sich nämlich, daſs die in dem Vorschlagswasser

gewonnene Schwefelsäure weit mehr war, als den in den Gasen enthaltenen

Schwefelsäuredämpfen entsprach. Es muſste sich also bei dem Durchblasen in so fein

vertheiltem Zustande mehr schweflige Säure als sonst oxydirt haben, was auch bei der

innigen Mengung mit überschüssiger Luft und Wasserdampf und bei der hohen Temperatur

erklärlich erscheint. Weit mehr aber noch nahm die Menge der absorbirten

Schwefelsäure zu, als während des Ganges des Apparates Cementkupfer in das Gefäſs

geworfen wurde, welches, in demselben herum wirbelnd, durch den überschüssigen

Sauerstoff unter Mitwirkung der vorhandenen Säure in Kupfervitriol verwandelt wurde.

Während, dem Gehalt der Gase entsprechend, nur 20g

Schwefelsäure auf 1cbm hätten abgesetzt werden

sollen, fanden sich jetzt über 100g vor und die

Untersuchung der Gase ergab, daſs nicht allein alle vor dem Apparat vorhandene

Schwefelsäure, sondern auch 80 bis 90 Procent der schwefligen Säure zurückgehalten

wurden, während in dem Apparat eine bis 35° Be. starke ziemlich gesättigte

Kupfervitriollösung entstanden war.

Da auch nach Aufzehren alles Kupfers die oxydirende Kraft des Apparates dieselbe

bleibt, so ist es klar, daſs diese kräftige Wirkung allein der Kupfervitriollösung

zu verdanken ist; ihre Gegenwart muſs den Sauerstoff befähigen, die schweflige Säure

leichter zu oxydiren; sie muſs den Träger des Sauerstoffes bilden, ganz ähnlich wie die salpetrige Säure in

der Schwelsäurekammer. Zur näheren Aufklärung dieser Wirkung dient der folgende

Versuch. Starke saure Kupfervitriollösung wird mit überschüssigem Kupfer gekocht;

sie verliert dabei die schön blaue Farbe und wird grünlich miſsfarbig. Beim

Verdünnen mit Wasser fällt alsdann metallisches Kupfer und beim Versetzen mit

Kochsalzlösung Kupferchlorür aus. Es ist also durch die reducirende Wirkung des

metallischen Kupfers in der Vitriollösung etwas schwefelsaures Kupferoxydul

entstanden, welches in der stark sauren Flüssigkeit gelöst bleibt, beim Verdünnen

mit Wasser aber als unbeständig in metallisches Kupfer und Kupfervitriol zerfällt.

Bläst man aber in die oxydulhaltige Lösung längere Zeit Luft ein, so wird sie wieder

rein blau und läſst dann weder beim Verdünnen metallisches Kupfer, noch beim

Versetzen mit Kochsalz Chlorür ausfallen, weil das Oxydul durch die Luft schon

wieder in das Oxyd übergeführt worden ist.

Ebenso wirkt nun offenbar auch die schweflige Säure auf die Kupfervitriollösung ein:

es entsteht Kupferoxydulsalz, welches im nächsten Augenblick durch Sauerstoff

oxydirt, dann wieder durch schweflige Säure reducirt wird u.s.w.; die Vitriollösung

vertritt in Wirklichkeit die Stelle der salpetrigen Säure in der

Schwefelsäurekammer, indem sie die Vermittlung der Oxydation übernimmt.

Für die Frankfurter Scheideanstalt ist, wie aus dem Gesagten hervorgeht, die Frage,

welche ihr Jahre lang vielfache Schwierigkeiten gemacht hat, auf die befriedigendste

Art gelöst: Die Schwefelsäurenebel und der allergröſste Theil der sich entwickelnden

schwefligen Säure werden wiedergewonnen in Form einer starken Kupfervitriollösung,

deren Product die Kosten der Anlage und des verbrauchten Brennmaterials reichlich

deckt. Es kann hier bemerkt werden, daſs auch die rothen, salpetrige Säure haltenden

Dämpfe, welche bei der Auflösung von Silber in Salpetersäure zur

Höllensteinfabrikation entstehen, mit in den Apparat geblasen und da zur Oxydation

von schwefliger Säure verwendet werden.

Auch bei anderen chemischen Processen wird sich der Apparat sicher mit Vortheil

anwenden lassen, so speciell zur Fabrikation von Schwefelsäure aus schweflige Säure

und Schwefelsäure haltenden Röstgasen ohne die kostspielige Anlage von Bleikammern.

Dabei werden sich auch verflüchtigte und durch den Zug mitgerissene werthvolle

Metalltheilchen in dem Condensationsgefäſs absetzen und leicht wieder gewinnen

lassen.

Das Princip des oben mitgetheilten ersten Winkler'schen Versuches, wonach eine

Salpetersäure haltige, etwa 60° Be. zeigende Schwefelsäure, ohne Verlust von

Stickstoff, durch directe Berührung mit einem Gemenge von Luft und schwefliger Säure

die letztere in Schwefelsäure überführt, muſs mit dem neuen Apparat jedenfalls bessere Resultate geben

als ein noch so groſser Thurm. Aber auch die Wirkung eines Kupfervitriolgehaltes in

der vorzuschlagenden 60° Schwefelsäure wird, falls man nur das richtige Verhältniſs

zwischen Luft, schwefliger Säure und Wasserdampf einhalten kann, in Betracht zu

ziehen sein und vielleicht noch einmal weitergehende Anwendung finden.

Tafeln