| Titel: | Anordnungen von Ventilen an Wasserstandszeigern, welche sich beim Bruch des Glases schliessen. |

| Autor: | Whg. |

| Fundstelle: | Band 242, Jahrgang 1881, S. 319 |

| Download: | XML |

Anordnungen von Ventilen an Wasserstandszeigern,

welche sich beim Bruch des Glases schlieſsen.

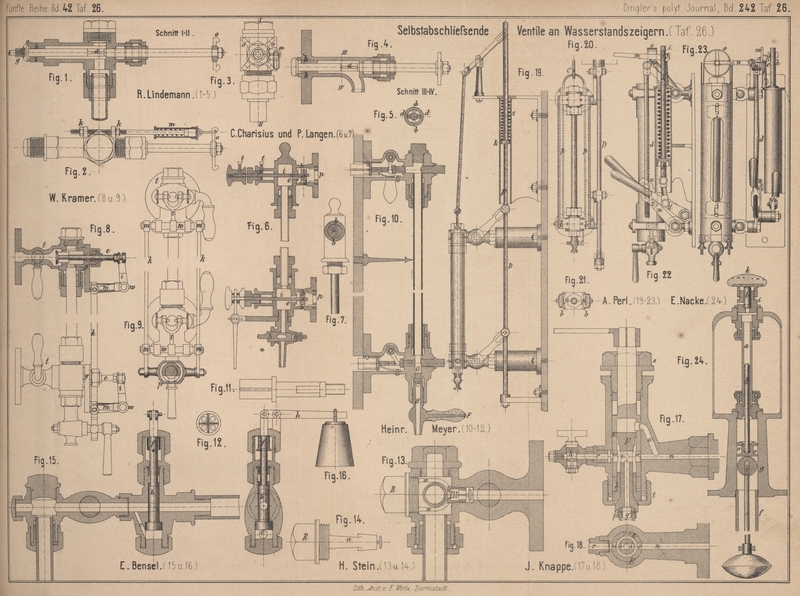

Patentklasse 13. Mit Abbildungen auf Tafel 26.

Selbstschlieſsende Ventile an Wasserstandszeigern.

Wenn man in den Röhren, welche ein Wasserstandsglas mit dem Kessel verbinden, Ventile

anbringt, die sich nach dem Kessel zu öffnen und während des Betriebes immer

geöffnet sind, so werden sich dieselben beim Bruche des Glases in Folge der

einseitigen Druckentlastung selbtthätig schlieſsen und das Ausströmen von Dampf und

Wasser verhindern. Die Einrichtung erscheint an sich einfach und ist nicht neu. Es

ist bei derselben nur hauptsächlich zu beachten, daſs durch die Ventile das Reinigen

der Röhren nicht erschwert oder gar verhindert werde. Die Ventile müssen ferner von

auſsen zu bewegen und in der geöffneten Lage festzuhalten sein, ersteres, um sie

nach dem Einsetzen eines neuen Glases öffnen, und letzteres, um sie beim Abblasen

des Glases am Schlieſsen verhindern zu können. Endlich ist dafür zu sorgen, daſs

ihre Beweglichkeit und ein guter Abschluſs in der Schluſsstellung gewahrt bleibe. Im

Folgenden sind die neueren patentirten Anordnungen aufgeführt.

R. Lindemann in Homberg a. Rh. (Erloschenes * D. R. P.

Nr. 9627 vom 9. November 1879) hat, wie Fig. 1 Taf.

26 zeigt, das Ventil im Innern des Kessels am Ende des Rohrstutzens angebracht.

Dasselbe ist mit einer langen Spindel versehen, welche durch eine Stopfbüchse geht

und am vorderen Ende mit einem kreuzförmigen Griff o

versehen ist (Fig. 3). An

der Spindel befinden sich zwei Lappen d und im Innern

des Stutzens sind ebenfalls zwei Lappen b angegossen

(Fig. 1 und 5), durch

welche beim Drehen und Hin- und Herschieben der Spindel der Kesselstein von der

Rohrwand und der Spindel abgekratzt wird. Diese Einrichtung ermöglicht also die

Reinigung ohne jede Unbequemlichkeit bei vollem Druck; sie erfordert aber eine

besondere Vorrichtung, welche das Ventil in geöffneter Stellung erhält, da die

belastete Fläche des Ventiles auf einer Seite um den Spindelquerschnitt kleiner ist

als auf der anderen. Zu diesem Zweck ist seitlich am Wasserstandskopf ein

Federcylinder m angebracht (Fig. 2), an

welchen der Griff o angehängt werden kann. Die Spannung

der Feder wird mittels der Muttern k so regulirt, daſs

sie gerade dem auf den Spindelquerschnitt kommenden Dampfdruck das Gleichgewicht

hält, bei einem Bruche des Glases und der in Folge dessen eintretenden einseitigen

Entlastung aber zusammengedrückt wird. Ist der Stutzen a nicht direct an die Kesselwand angeschraubt, sondern durch

Zwischenröhren mit dieser verbunden, so wird zur Reinigung der letzteren eine Stange

g an das Ventil angeschraubt.

Wie Fig. 4 zeigt, kann die gleiche Construction auch für Probirventile

benutzt werden. Die Sperrvorrichtung fällt dann selbstverständlich fort.

Bei der Construction von C. Charisius und P. Langen

Sohn in Duisburg (* D. R. P. Nr. 9875 vom 4. November 1879) ist durch das kolbenförmige

Ventil a der Rohrstutzen fast ganz abgesperrt (Fig.

6 und 7 Taf. 26).

Nur zwei kleine Löcher b sind in demselben für den

Durchtritt des Dampfes bezieh. Wassers frei gelassen. Allerdings ist ein Ring p mit zwei eingenieteten Stiften in den Stutzen

eingesetzt, so daſs bei einem Vorschieben des Ventilkolbens die Löcher b durch jene Stifte gereinigt werden. Ebenso kann auch

die enge Oeffnung e vor dem Ventil mittels eines in der

Spindel i befestigten Keilchens ausgekratzt werden.

Dennoch wird die Einrichtung wegen jener Verengung des Rohrstutzens, welche auch die

Beweglichkeit des Ventiles bald aufheben wird, nicht brauchbar sein. Für gewöhnlich

soll das Ventil durch die Stopfbüchsenreibung offen gehalten und beim Ausblasen kann

über die Stifte t ein Ring gehängt werden.

Für die in Fig. 8 und

9 Taf. 26 dargestellte Einrichtung von W. Kramer in

Halle a. S. (* D. R. P. Nr. 10366 vom

26. Februar 1880) war die Absicht maſsgebend, das Feststellen der Ventile

in offener Lage durch

das Drehen des Auslaſshahnes selbst erreichen zu können, ohne weitere Handgriffe

nöthig zu haben. Zu diesem Zwecke sind die beiden Ventilspindeln e, welche auch hier nach vorn durch Stopfbüchsen

heraustreten, mittels Hebel i und m und Zugstangen k mit

einander und mit einem Rahmen p verbunden. Letzterer

umfaſst eine auf der Achse des Ausblashahnes angebrachte segmentförmige Scheibe,

welche in der gezeichneten Stellung den für den Schluſs der Ventile nöthigen Aufgang

der Stangen k gestattet, nach einer Drehung des Hahnes

um 90° aber verhindert. Die Ventile sind in kleinen kegelförmigen Gehäusen g untergebracht, welche je mit zwei Schräubchen

befestigt werden und zugleich die Lager für die Wellen w tragen. Diese Gehäuse g müssen

herausgenommen werden, wenn die Stutzen t, welche noch

mit besonderen Absperrhähnen versehen sind, ausgekratzt werden sollen. Die Reinigung

kann also hier nicht während des Betriebes geschehen. Auch zum Einsetzen eines neuen

Glases ist die Herausnahme der Kegel g nothwendig.

Heinr.

Meyer in Tarnowitz, Oberschlesien (*

D. R. P. Nr. 8690 vom 26. August 1879) will „das

lästige und gefährliche Durchstoſsen durch die Kanäle“ ganz beseitigen und

hat zu dem Zweck die Anordnung Fig. 10 bis

12 Taf. 26 getroffen. Wie durch dieselbe aber einer Verstopfung der

Kanäle vorgebeugt werden soll, ist aus der Patentschrift nicht ersichtlich. Jedes

der beiden Ventile ist durch eine geschlitzte Stange, in welche der von auſsen

bewegbare Hebel eingreift, mit einer Scheibe verbunden (vgl. Fig. 12),

welche zwischen drei Leistchen geführt wird und auf der Rückseite noch zwei sich

kreuzende Rippen trägt. Durch zeitweiliges Schlieſsen und Oeffnen des Ventiles von

auſsen kann wohl dessen Beweglichkeit erhalten werden; wenn sich aber die vier

Löcher in der Scheibe und die Räume zwischen den drei Führungsleistchen vollgesetzt

haben, so bildet die Scheibe einen Kolben, welcher den Kessel vom Wasserstandsglase

absperrt. Die unter den Ventilen liegenden Federn sollen verhindern, daſs die

Ventile durch heftige Wallungen des Kesselwassers zugeschlagen werden.

Im unteren Wasserstandskopf ist statt des gewöhnlichen Ausblashahnes noch ein Ventil

G angebracht, welches durch eine Hohlschraube H mit Handgriff F auf

seinen Sitz gepreſst wird. Beim Ausblasen muſs eines der beiden anderen Ventile

offen gehalten werden.

Die Anordnung von H. Stein in Buckau-Magdeburg (Erl. *

D. R. P. Nr. 858 vom 22. September 1877 mit Zusatz Nr. 5409 vom 3. December 1878)

hat den Fehler, daſs das Ventil von auſsen nicht beweglich ist. In Folge dessen

erscheint ein Ausblasen des Glases nicht möglich. Fig. 13 und

14 Taf. 26 stellen die Construction dar, welche dem Zusatzpatente zu

Grunde liegt. Das Ventil ist in einem kleinen kegelförmigen Gehäuse angebracht, welphes durch einen

Bügel a mit dem Verschluſspfropfen R verbunden ist. Letzterer ist in der Zeichnung aus der

richtigen Lage um 90° gedreht angegeben, um zu zeigen, daſs das Glas von oben durch

den Bügel hindurchgeschoben werden kann. Eine schwache Feder vor dem Ventil hindert,

daſs sich dasselbe durch Zufälligkeiten schlieſse. Zum Zweck der Reinigung wird die

Schraube R sammt dem Ventilgehäuse herausgenommen. –

Bei der Construction des Hauptpatentes war das Ventilgehäuse eingeschraubt und

muſste mit einem besonderen Schlüssel herausgeholt werden.

Ebenso wenig brauchbar wie die eben beschriebene Einrichtung

dürfte die von E. Bensel in Waldenburg, Schlesien (Erl.

* D. R. P. Nr. 4622 vom 21. August 1878) sein. Statt eines Ventiles ist hier ein

Kolbenschieber b als Absperrorgan benutzt (Fig.

15 und 16 Taf.

26). Durch eine Bohrung c tritt Dampf bezieh. Wasser

unter den unteren, verstärkten Theil des Kolbens und hält denselben in seiner

höchsten Lage fest, in welcher seine Bohrung in die Richtung des Kanales fällt. Wenn

bei dem Bruche des Glases der Druck unterhalb des Kolbens vermindert wird, so wird

er durch die Schraubenfeder f niedergedrückt, natürlich

nur so lange, als er seine Beweglichkeit noch nicht eingebüſst hat. Da dieser Fall

aber sehr leicht eintreten kann, hauptsächlich wegen Ansammlung von Schlamm und

Kesselstein unterhalb des Kolbens, so dürfte die Einrichtung sehr unzuverlässig

sein. Um den Kolben beim Ausblasen in geöffneter Stellung zu halten, ist derselbe

oben mit einem Arm eines Hebels h verbunden; soll

ausgeblasen werden, so wird auf den anderen Arm ein Gewicht gehängt. Durch die

Verbindung mit dem Hebel ist zugleich auch die Drehung des Kolbens verhindert.

Bei den Constructionen von J. Knappe in Berlin (Erl. *

D. R. P. Nr. 10357 vom 4. Februar 1880 und Nr. 13629 vom 16. September 1880) sind

die Theile, zwischen welchen das Glas eingesetzt ist, selbst zu kolbenartigen

Ventilen ausgebildet. Fig. 17 und

18 Taf. 26 veranschaulichen die neuere Einrichtung (* D. R. P. Nr.

13629), welche sich von der vorher patentirt gewesenen nicht wesentlich

unterscheidet. Der Kolben F, in einem drehbaren

Cylinder E angeordnet, hat oben und unten je einen

kegelförmigen Ansatz. Die zugehörigen Sitzflächen befinden sich beide an dem Ring

l, welcher sammt dem Cylinder E der Höhe nach etwas verstellt werden kann. Der Kolben

wird mit einem geringen Druck, welcher der Differenz zwischen dem Kolbenquerschnitt

innerhalb des Ringes l und der das Glas überdeckenden

Fläche entspricht, gegen das letztere gepreſst. Ist diese Differenz gering, so wird

die Abdichtung mangelhaft sein; ist sie aber groſs, so wird auch das Glas in seiner

Längenrichtung stark gedrückt. Die Dichtung besteht hier aus einem Gummiringe, der zwischen

zwei dünnen Metallringen p und q eingeklemmt ist. Im Fall eines Glasbruches kommt der ganze Querschnitt

innerhalb l als Druckfläche zur Wirkung, so daſs dann

der Kolben abwärts gegen den oberen Ventilsitz geschnellt wird, worauf der obere,

den Cylinder E ganz ausfüllende Theil von F den Dampf bezieh. das Wasser absperrt.

Soll darauf ein neues Glas eingesetzt werden, so wird zunächst der Cylinder E, welcher mit den drei Oeffnungen w, m und o versehen ist

(vgl. Fig. 18), so gedreht, daſs m mit dem Kanal

r zusammenfällt, der nach dem Kessel führende Kanal

n also abgeschlossen ist. Der im Gehäuse etwa noch

vorhandene Dampf kann durch den Hahn h ausgelassen

werden. Nachdem nun die Schraube s und die Mutter t etwas zurückgeschraubt sind, kann man ein neues Glas

einsetzen, worauf durch Anziehen der Schraube s die

Dichtung zwischen F und l

hergestellt und endlich der Ring l durch die

Ueberwurfmutter t gestützt wird. Der Cylinder E kann dann wieder in die gezeichnete Stellung

zurückgedreht werden. Das Reinigen der Kanäle r und n macht keine Schwierigkeit; die Längsbohrung im Kolben

F jedoch kann nur nach Entfernung des Glases und

der Kanal a nach Herausnahme des Cylinders E gereinigt werden. Auch ist anzunehmen, daſs die

Beweglichkeit des Kolbens F durch Ansetzen von

Kesselstein innerhalb E sehr bald beeinträchtigt werden

wird.

Ganz eigenartig ist die von A. Perl in

Danzig getroffene Vorrichtung (* D.

R. P. Nr. 9120 vom 30. September 1879 mit den Zusätzen * Nr. 10792 vom 31.

Januar 1880 und * Nr. 13278 vom 8. October 1880). Neben dem

Wasserstandsglase sind Papierstreifen ausgespannt, welche beim Bruche des Glases

durch den ausströmenden Dampf genäſst werden, reiſsen und dadurch eine Feder

auslösen, welche die beiden in gewöhnlicher Weise angebrachten Absperrhähne

schlieſst. Die Vorrichtung befindet sich also ganz auſserhalb des Glases. In Fig.

19 bis 21 Taf. 26

ist die ursprüngliche Einrichtung gezeigt. Die beiden Papierstreifen p sind unten an feste Plättchen b, oben an einen Bügel C geklebt und auf

ihrer ganzen Länge von Schutzhülsen, die nur nach dem Glase hin offen sind, umgeben.

Der Bügel C ist durch Zugstangen und Hebel mit einem im

Cylinder F befindlichen Kolben k verbunden, welcher die Schraubenfeder s

gespannt und die Absperrhähne geöffnet hält. Das Papier muſs im trockenen Zustande

stark genug sein, um die Belastung durch die Feder und das Gewicht der Stange D aushalten zu können. Das Schlieſsen der Hähne wird

nur eintreten, wenn beide Papierstreifen reiſsen.

Um die Hähne zeitweilig probiren zu können, ist bei der Construction (* D. R. P. Nr.

10792 [erstes Zusatzpatent]) die feste Verbindung des unteren Theiles der Stange D mit dem Kolben k

aufgehoben; die Stange

ist mit einem kegelförmigen Zapfen in den Kolben lose eingesetzt, so daſs sie durch

Reibung in demselben gehalten wird, aber leicht herab gezogen werden kann. – Recht

umständlich und schon deshalb unbrauchbar ist die neueste Anordnung im zweiten

Zusatzpatent (vgl. Fig. 22 und

23 Taf. 26). Hier ist nur ein doppelter Papierstreifen benutzt, welcher

unten an kleinen Spannschrauben befestigt und oben über eine Rolle o geführt ist; letztere wird von dem einen Arm eines

Hebels n getragen, auf dessen anderem Arm ein Hebel m ruht. Ein an der Kolbenstange h befestigter Stift i drückt auf die mit m verbundene Knagge e und

hält dadurch den Papierstreifen gespannt. An den Kolben R sind die Hahnhebel w nicht wie vorhin

direct angehängt, sondern derselbe ist mit einem Hebel t verbunden, auf dessen Achse ein zweiter Hebel u befestigt ist. Dieser greift an die Verbindungsstange d der beiden Hahnhebel an, doch so, daſs man letztere

auch unabhängig von u bewegen kann. Durch die starken

Hebelübersetzungen an m und n ist es hier ermöglicht, eine sehr kräftige Feder anzuwenden; auch genügt

es, daſs der Papierstreifen nur auf einer Seite reiſst, um die Feder zur Wirkung zu

bringen. Dennoch wird die Vorrichtung wohl kaum Anwendung finden können. Abgesehen

davon, daſs ein Reiſsen des Papieres auch durch verschiedene Zufälligkeiten

herbeigeführt werden kann und das Einziehen eines neuen Streifens sehr unbequem

erscheint, würde der ganze Apparat in einem Kesselhause nicht lange in gutem Stande

bleiben. Auch wird das Schlieſsen der Hähne nicht so schnell eintreten, als es

wünschenswerth wäre.

Schlieſslich mag noch eine Einrichtung von E. Nacke in Dresden (Erl. * D. R. P. Nr. 1143 vom 6.

November 1877) angeführt werden, welche nicht für die gewöhnlichen

Wasserstandsgläser, sondern für einen Wasserstandszeiger mit Schwimmer bestimmt ist.

Ein auf den Kessel aufzusetzendes Gehäuse g (Fig.

24 Taf. 26) trägt oben eine Glasröhre a, in

welcher ein lose beweglicher Stift b den Wasserstand

anzeigt. Derselbe ruht unten auf einem Ventilkörper c,

welcher mit genügendem Spielraum in dem Rohre g geführt

wird, und dieser wieder auf einer mit dem Schwimmer verbundenen Kugel. Zu groſse

seitliche Schwankungen des Schwimmers werden durch das Rohr f verhindert. Der Ventilsitz befindet sich an dem Stopfbüchsenkörper. Beim

Bruche des Glases wird das Ventil c durch den nach oben

strömenden Dampf gegen seine Sitzfläche gepreſst. Es läſst sich dann das Auswechseln

des Glases sehr leicht bewerkstelligen; hierzu ist nur nöthig, die obere

Verschluſsschraube i zu entfernen. Letztere enthält ein

Ventilchen l, welches durch die Mutter k auf seinen Sitz gepreſst wird und gestattet, die

Beweglichkeit des Ventiles c jederzeit zu untersuchen.

Damit das Ventil c nach einer solchen Untersuchung oder nach dem Einsetzen

eines neuen Glases nicht an seinem Sitze haften bleibe, wird dasselbe mit einer

feinen Bohrung o versehen, welche so klein ist, daſs

der durchströmende Dampf das Einsetzen des Glases nicht behindert, und doch groſs

genug, um die abgeschlossene Glasröhre bald mit Dampf zu füllen und den Druck auf

beiden Seiten des Ventiles auszugleichen. – Die Einrichtung läſst mancherlei

Störungen möglich erscheinen. Zunächst kann die Bohrung o sich leicht verstopfen, das Ventil selbst kann sich festsetzen,

besonders wenn sich erst Kesselstein in g angesetzt

hat, u.s.w.

Whg.

Tafeln