| Titel: | Die Bindung der Kartenketten für Jacquardmaschinen; von Hugo Fischer. |

| Fundstelle: | Band 242, Jahrgang 1881, S. 346 |

| Download: | XML |

Die Bindung der Kartenketten für

Jacquardmaschinen; von Hugo Fischer.

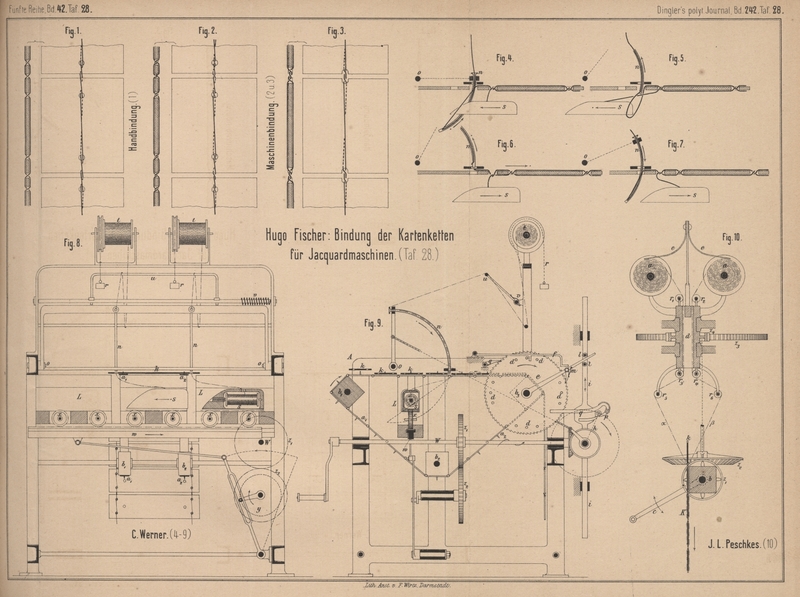

Patentklasse 86. Mit Abbildungen auf Tafel 28.

H. Fischer, über Bindung der Kartenketten für

Jacquardmaschinen.

Die Vereinigung der Jacquardkarten zu einer endlosen Kette erfolgt durch

Bindefädenpaare, welche an den Enden und in der Mitte der Karte durch Löcher geführt

und gegenseitig verschlungen sind. Die Einfügung einer Fadenverschlingung in die

Trennungsspalte zweier benachbarten Kartenblätter hält diese letzteren in einer

solchen Entfernung, daſs bei dem Zusammenklappen der Kartenkette Klemmungen nicht

eintreten können und die einzelnen Blätter genau auf einander zu liegen kommen. Die Zahl der

Bindestellen richtet sich nach der von der Platinenzahl der Jacquardmaschine

abhängigen Kartenlänge; Kartenblätter für Maschinen mit 200 bis 600 Platinen

erfordern drei, solche für 800 bis 1200 Platinen vier Bindestellen, welche in

gleichen Zwischenräumen über die Kartenlänge vertheilt sind.

Die angewendeten Vereinigungsarten der Bindefäden sind verschieden, je nachdem die

Bindung durch Hand- oder Maschinenarbeit erfolgt. Bei den durch Handarbeit

gebundenen Kartenketten bildet jedes Bindefadenpaar eine doppelfadige Reihnaht

(Schuhmachernaht), deren Fadenschränkungen innerhalb der Kartenlöcher und in dem

Kartenspalt liegen, wie dies Fig. 1 Taf.

28 zeigt. Die auf Maschinen erzeugten Bindungsarten stellen die Figuren 2

und 3 dar.

Die Fig. 2 zeigt eine Doppelfadensteppnaht, deren Entstehung auf der von O.

Werner in Glauchau erfundenen

Maschine (* D. R. P. Nr. 12862 vom 5. August 1880) die

Fig. 4 bis 7, welche

das Zusammenspiel der Maschinenwerkzeuge während der Bildung einer Bindestelle

darstellen, zur Anschauung bringen. Die stichbildenden Werkzeuge sind eine um ihren

Krümmungsmittelpunkt o schwingende Rohrnadel n zur Zuführung des Oberfadens und ein geradlinig

schwingendes Schiffchen s, welches den Unterfaden auf

einer Spule trägt und in entsprechender Weise leitet. Der Oberfaden durchdringt die

hohle Nadel und verläſst sie durch ein Oehr am unteren Ende. In der tiefsten

Nadelstellung (Fig. 4)

bildet der von dem Oehr nach der letzten Bindestelle führende Faden die Sehne des

Nadelbogens, das Schiffchen tritt bei der Linksbewegung zwischen Faden und Nadel ein

und hält den ersteren während des Nadelaufganges zu einer Schleife gebogen zurück

(Fig. 5). Der in diese Schleife eingetretene Unterfaden wird nach

erfolgtem Schiffchendurchgang und Rechts Verschiebung der Kartenblätter um die Länge

eines neuen Stiches von der sich verengenden Fadenschleife in die Bindungsstelle

gezogen (Fig. 6). Den

Anzug des Oberfadens bewirkt die aufsteigende Nadel und ein federnder

Fadenspannhebel. Der Abwärtsgang der Nadel und Rücklauf des Schiffchens (Fig.

7) führt die Werkzeugstellung der Fig. 4

wieder herbei.

Die Einrichtung der Werner'schen Maschine geht aus den Fig. 8 und

9 hervor. Die zu vereinigenden Kartenblätter werden durch zwei endlose

Ketten a1, a2 getragen. Diese sind

über die drei Prismenwalzen b1, b2, b3 geleitet und

erfassen die vom Arbeiter bei A aufgelegten Karten k mittels aufwärts gerichteter Stifte, welche in die

für den Eingriff der Zähne an dem Prisma der Jacquardmaschine bestimmten Lochungen

eintreten. Das Prisma b2 dient zur Spannung und Leitung, b3 zur Fortbewegung der Kette. Die Gröſse der

letzteren ändert sich mit dem gegenseitigen Abstand der Bindungsstellen und wird durch ein

Schaltwerk, bestehend aus dem mit Stiften d besetzten

Sperrrad e und der Schaltklinke f, bestimmt. Die Stellung der Stifte d

entspricht dem Abstand der Bindungsstellen, die einfallende Klinke f hindert die Weiterdrehung der Prismenwalze b3, die Rückdrehung ist

durch die Gegenklinke g gehemmt. Durch die von der

Kurbelwelle W ausgehende Drehung der Kurbel h wird die Stange i

gehoben, so daſs der zwischen zwei Rollen l dieser

Stange fassende, um die Achse von b3 schwingende Hebel m

gehoben wird. Der an diesen angeschlossene Sperrzahn gleitet über den Umfang von e, hebt kurz vor Beendigung des Stangenhubes die Klinke

f aus und versetzt bei dem Sinken der. Stange i das Rad e so lange in

Drehung, bis die ebenfalls sinkende Klinke f wieder in

die Bahn der Stifte d tritt Der Umlauf der Kurbel h wird hierbei nicht gestört, da dieselbe durch die

sich öffnende Weiche p aus der Leitbahn q tritt.

Die Schwingungsachse o der Nadeln n liegt parallel zur Schiffchenbahn. Die Nadel schwingt

daher in einer zur letzteren normalen Ebene, so daſs das Schiffchen einen möglichst

groſsen Durchgangsraum zwischen dem Oberfaden und der gesenkten Nadel findet. Der

Oberfaden gelangt von der mit einer kleinen Seilbremse r versehenen Spule t über den beweglichen

Fadenleiter u nach der Nadel n. Die auf den Fadenleiter wirkende Schraubenfeder v regulirt die Fadenspannung.

Das Schiffchen s gleitet in einer Lade L und wird nach Analogie der Schützenbewegung an

Bandstühlen mittels Zahnstange w und Rädehen x verschoben. Die Kurbelschleife y, welche die Zahnstange w

bewegt und von der Kurbelwelle W aus durch Zahnräder

z1, z2 angetrieben wird,

bewirkt rasches Zurückziehen des durch die Fadenschleife getretenen Schiffchens,

also sicheres Freilegen der Schiffchenbahn für die niedergehende Nadel.

Die Vortheile der vorstehenden Maschine beruhen zum groſsen Theil auf der erhöhten

Leistungsfähigkeit gegenüber dem Handbinder. Während bei Handarbeit von zwei

Personen in der Stunde etwa 250 Karten bei 3 maliger Bindung vereinigt werden

können, bindet die von einem Arbeiter bediente Maschine bei 30 Kurbelumdrehungen in

der Minute 30/3 ×

60 = 600 Kartenblätter in 1 Stunde, da zum Einbinden eines derselben 3 volle Stiche

erforderlich sind. Die Generalagentur von Alex. Marzin

in Chemnitz, Logenstraſse 38, liefert die Maschinen zum Preise von 530 M. bezieh.

650 M., je nachdem dieselben mit 3 oder 4 Nadeln gleichzeitig arbeiten.

Nach dem Verfahren von J. L. Peschkes in

Krefeld (* D. R. P. Nr. 14 868 vom

21. November 1880) findet die Bildung der Kartenkette dadurch statt, daſs

die paarweise angeordneten Bindefäden stets nach Einlage einer neuen Karte durch

Zwirnen vereinigt werden. Wie Fig. 3

zeigt, nehmen in den Kartenrand geschnittene Kerben die erzeugten Drehungen auf und

verhindern die Längenschiebung der Karte an der Bindestelle. Durch die von den

Spulen a (Fig. 10

Taf. 28) ausgehenden, über die Leitröllchen r1 bis r6 nach der bereits fertig gebundenen Kartenkette

umgeleiteten Bindefäden α, β wird ein offenes Fach

gebildet, welches die neu eingelegte Karte k aufnimmt.

Hierbei steht die durch die Fäden α, β bestimmte Ebene

normal zur Achse des Prismas b, dessen Zähne den

Transport der Karten bewirken. Die Drehung der Handkurbel c überträgt sich durch die Radvorgelege z1 bis z2 auf die hohle Spindel d, welche die durch Federn e gebremsten

Fadenspulen und Leitröllchen trägt. Der Kartentransport findet nicht periodisch

statt, indem während ¼ Drehung des Prismas b die Hülse

d so viele Umdrehungen ausführt, als Zwirnungen auf

die Fäden übertragen werden sollen. Nach der Patentschrift erhalten die Fäden 1½

Drehungen; diesen entspricht daher eine Uebersetzung zwischen b und d von 1 : 6. An

jeder Bindestelle der Jacquardkette befindet sich einer der hier beschriebenen

Drehapparate. Dieselben haben gemeinsamen Antrieb, so daſs sämmtliche Bindestellen

gleichzeitig geschlossen werden. Die Leistungsfähigkeit dieser Maschine dürfte

wahrscheinlich derjenigen der Werner'schen Maschine nicht nachstehen; auch besitzt

sie neben einfacher Construction den Vortheil der Anwendbarkeit groſser Fadenspulen,

während die Schiffchenspule immer nur eine kleine Fadenmenge aufzunehmen vermag.

Tafeln