| Titel: | Ueber Herstellung und Verwendung von Leuchtgas. |

| Autor: | F. |

| Fundstelle: | Band 242, Jahrgang 1881, S. 359 |

| Download: | XML |

Ueber Herstellung und Verwendung von

Leuchtgas.

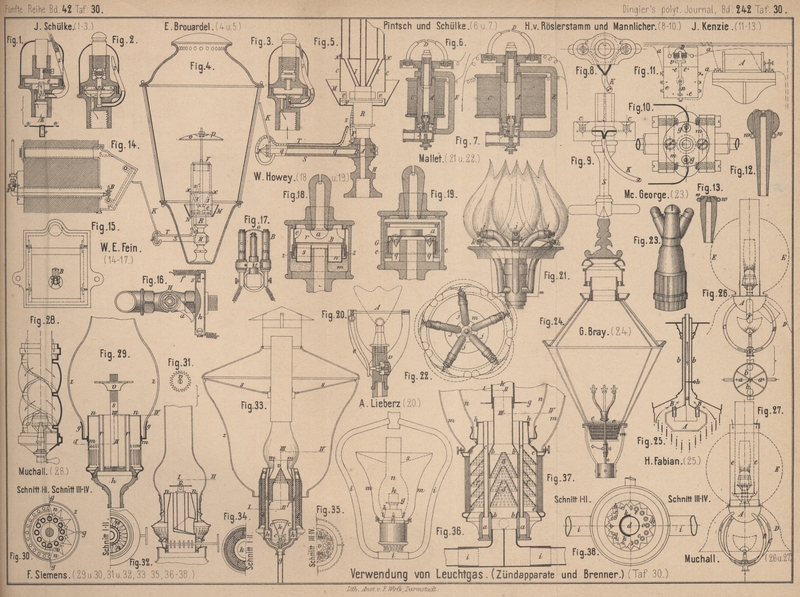

Mit Abbildungen auf Tafel 30.

(Patentklasse 26. Fortsetzung des Berichtes S. 212

Bd. 241.)

Zur Herstellung und Verwendung von Leuchtgas.

Bei dem Zündapparat von J. Schülke in

Berlin (* D. R. P. Nr. 12166 vom 9.

April 1880) tritt das Gas bei E (Fig.

1 Taf. 30) ein, gelangt unmittelbar unter die Ventilscheibe e, die bei schwachem Druck nicht gehoben wird, und

nimmt seinen Weg durch die Kammer c zur Zündflamme z. Wird der Gasdruck verstärkt, so hebt sich das

Ventil, das Gas gelangt zur Hauptflamme, welche von der Nebenflamme gezündet wird,

worauf letztere erlischt, weil der Weg des Gases durch die Kammer c gesperrt ist, während es durch Oeffnungen a und weiter durch einen Kanal zur Hauptflamme geht.

Die Regulirung des Gasdruckes bezieh. die Constanterhaltung des Gasverbrauches

erfolgt in der bekannten Weise wie bei den verschiedenen Systemen der

Consumregulatoren, indem durch stärkeren Gasdruck die Oeffnung oberhalb e durch Hebung des Ventiles verengt, dagegen bei

schwächerem Druck das Ventil dem Druck entsprechend sich senkt und diese Oeffnung

erweitert wird. Die in Fig. 1

ersichtliche Schraube hat den Zweck, den Kanal nach Belieben verengen oder erweitern

zu können, für die Regulirung der Flamme unmittelbar unter dem Brenner.

Nach einer anderen Anordnung (Fig. 2 und

3 Taf. 30) befindet sich in dem Gehäuse ebenfalls die Scheibe mit Stift

als Ventilkörper, welcher aber in diesem Falle nur einerseits den Gasverbrauch

regulirt, andererseits das Ventil für die kleine Flamme öffnet und schlieſst. Das

Oeffnen und Schlieſsen des Gaszuganges zur Hauptflamme geschieht dadurch, daſs der

Kanal zur Hauptflamme mit einem Gewichtchen, welches den Kanal abzuschlieſsen

vermag, versehen ist; dieses Ventil wird bei schwachem Gasdruck geschlossen gehalten

durch das Eigengewicht der Belastung und bei entsprechend stärkerem Druck geöffnet.

Das Gas strömt von unten in den Raum ein, in welchem sich das Ventil befindet, und

geht bei schwachem Druck durch die Einfeilung des Stiftes zur Nebenflamme (vgl. Fig.

3); sobald aber der Gasdruck eine gewisse Stärke erreicht hat, hebt sich

das Ventil der Hauptflamme und wird von der Nebenflamme gezündet. Gleichzeitig hebt

sich die Einfeilung am Stifte über die Führung, so daſs das Gas zur Nebenflamme

abgeschnitten wird und diese Flamme erlischt (vgl. Fig. 2).

Bei dem Rundbrenner mit

Anzündevorrichtung von E. Brouardel in

Paris (* D. R. P. Nr. 10735 vom 15.

Januar 1880) wird der Gaszufluſs durch einen Regulator R (Fig. 4 und

5 Taf. 30) geregelt, bevor das Gas in die geneigten Röhren I gelangt, welche dasselbe zur Krone des Brenners befördern. Oberhalb

der Flamme in einem gewissen Abstände von der Scheibe V

wird eine Platte p angebracht, welche einen Rand hat

und mit einem Kranz kleiner Löcher o versehen ist.

Diese Löcher sollen einestheils die Bildung eines Schattens oberhalb der Platte

verhüten, anderntheils den Abzug der Luft gestatten, welche im Ueberschuſs nach der

Mitte der Flamme tritt. An der unteren Kante des Brenners ist bei x ein Rohr angelöthet, welches eine Glasplatte als

Boden der Laterne abdichtet, so daſs die Verbrennungsluft nur durch dieses Rohr nach

dem Brenner gelangt. Um den Lufteintritt gegen die Einwirkung des Windes zu

schützen, ist ein umgekehrter Trichter M unten am

Cylinder, den Lufteintrittsöffnungen e desselben

gegenüber, angeordnet. Etwas unterhalb dieser Oeffnungen ist eine Scheibe N angebracht, welche etwas kleiner gehalten ist als der

innere Durchmesser des Cylinders und an dem Gasbrenner befestigt ist; um die Flamme

anzuzünden, ohne die Laterne zu öffnen, hat der Schlüssel S des Hahnes auſser der Durchbohrung A eine

zweite B, welche durch den Kanal q zum Hilfsbrenner J am

Ende des Schlüssels führt. Dieser Brenner J ist von

einem Rohr T umgeben, welches bis nach dem Hahngehäuse

H reicht und hier nach obenhin aufgebogen ist. Der

Körper H besitzt auſser der centralen Durchbohrung A noch eine seitliche bei F. Beim Oeffnen des Schlüssels wird dieser Kanal mit Kanal A und B des Schlüssels

verbunden. Von F aus führt ein mit Löchern versehenes

Rohr z in das Innere des Brenners. Will man die Flamme

anzünden, so zieht man mit dem Haken der mit einer Lampe versehenen

Anzündevorrichtung den Hebel K herunter, wobei die

Lampe das dem Brenner J entströmende Gas entzündet. Die

Flamme gelangt mittels der Rohre T und z, aus deren zahlreichen Oeffnungen Gas entströmt, nach

dem Hauptbrenner. Wird der Hahn ganz geöffnet, so bleibt nur der Kanal A geöffnet, der den Hauptbrenner speist, während die

Kanäle, welche den Brenner J, sowie die Rohre T und z speisen,

abgesperrt werden.

Elektrische Gasanzünder wurden bereits angegeben von

Klinkerfues (1871 202

90. 1872 203 * 451. 204 75.

205 272), Batchelder

(1874 212 * 39), Gaiffe

(1874 214 165), Bean (1876

219 239. 220 * 314) und

Fox (1878 228 * 324).

Die entsprechende Anordnung von J. Pintsch und J. Schülke

in Berlin (* D. R. P. Nr. 6084 vom 7.

April 1878) besteht im Wesentlichen aus einem Gasbrenner, dessen Ventil

mittels elektrischer Ströme abgeschlossen oder geöffnet und durch einen oberhalb des

Brenners überspringenden Funken entzündet werden kann. Die den Brenner tragende

Gaszuleitung besteht aus einem durchbohrten weichen Eisenkern, welcher von einer

Multiplicatorrolle umgeben ist. Unterhalb dieses Eisenkernes ist leicht beweglich

ein, kleines Ventil angeordnet, welches durch seine auf- und abgehende Bewegung den

Zutritt des Gases

aus der Leitung zur Bohrung im Eisenkern und damit zum Brenner abschneidet oder

öffnet. Dasselbe ist entweder aus magnetischem Stahl oder wird durch einen

hufeisenförmigen Magnet magnetisch polarisirt, welch letzterer mit einem Schenkel

dem unteren Ende des Ventilkörpers genähert liegt, bezieh. mit dem gabelförmig

gestalteten einen Schenkel das untere Ende des Ventilgehäuses umfaſst. Je nachdem

man nun den Strom in der einen oder anderen Richtung durch den Draht der

Multiplicatorrolle schickt, wird das Ventil von dem Eisenkern angezogen oder

abgestoſsen und so der Zufluſs des Gases zum Brenner gesperrt oder geöffnet. Durch

Erzeugung von Lichtblicken längerer oder kürzerer Dauer kann man nach Art des

Morse-Alphabetes ein System der Lichttelegraphie entwickeln. Fig. 6 Taf.

30 zeigt eine Anordnung, welche mittels elektrischer Leitung nach Belieben momentan

oder länger dauernde Lichterscheinungen durch Oeffnen bezieh. Abschlieſsen der

Gasleitung und Entzünden auch an mehreren Orten gleichzeitig geben soll. Es befindet

sich hier eine gesonderte Leitung zum Oeffnen und Schlieſsen der Gaszuführung und

eine andere zum Entzünden des ausströmenden Gases. Bei der zweiten Anordnung wird

die gleiche Leitung zum Oeffnen und Schlieſsen des Gaszuflusses und zum Zünden des

austretenden Gases benutzt.

Man denke sich den positiven Pol des Magnetes E oben, den negativen Unten, so wird, wenn der Strom

die Multiplicatorrolle in der einen Richtung durchläuft, der weiche Eisenkern A oben den negativen, unten den positiven Pol haben. Da

der constante Magnet unten den negativen Pol hat, so wird das weiche Eisenventil B unten seinen positiven, oben seinen negativen Pol

haben und, da dieser obere negative Pol des Ventiles B

dem jetzt unten positiv magnetischen Ende des Kernes A

gegenüber steht, so wird das leicht bewegliche Ventil B

schnell von dem unten positiv magnetischen Kern A

angezogen und gegen den Ventilsitz H fliegen. Geht der

Strom aber in der entgegengesetzten Richtung durch die Multiplicatorrolle C, so wird das Ventil B

von seinem Sitze abgeworfen, weil der Kern dann unten negativ ist und das oben

ebenfalls negative Ventil B kräftig abstöſst. Durch

eine entsprechende, nach der Art eines Morse-Schlüssels anzuordnende

Stromwendevorrichtung läſst sich demnach der Gasaustritt in längeren oder kürzeren

Zwischenräumen unterbrechen und, wenn dann für eine entsprechend wirkende

Zündvorrichtung gesorgt ist, werden sich die momentanen oder länger dauernden

Lichterscheinungen nach Belieben erzeugen und dadurch die entsprechenden Zeichen

geben lassen. Auch kann man bei See- und Hafenbeleuchtungen, um dort sogen.

Blicklichter zu erzeugen, eine selbstthätige Unterbrechung in die Leitung

einschalten, welche von der gewöhnlichen Anordnung sich nicht gerade wesentlich

unterscheidet; nur ist der Anker des Unterbrechers schwerer und pendelartig mit

verschiebbarem Gewicht angeordnet, um die Länge der Pendelschwingungen (also der

Lichtintervalle) durch Verschieben des Gewichtes entsprechend reguliren zu

können.

Die Zündung des Gases bewirkt man entweder dadurch, daſs man dicht bei der

Gasausströmung eine Zündflamme geschützt dauernd brennen läſst, oder indem man das

Abschluſsventil B mit einer kleinen Oeffnung versieht,

so daſs für die Zündflamme stets genügend Gas hindurchströmt; oder man ordnet eine

zweite Leitung an (Fig. 6 und

7), welche an

einer Stelle dicht über dem Brenner mittels zweier Platinzündspitzen D unterbrochen ist; oder aber man zweigt von der

Hauptleitung eine Nebenleitung ab, die ebenfalls oberhalb des Brenners durch zwei

Platinspitzen unterbrochen ist, und gibt der Leitung für die Multiplicatorrolle in

derselben einen verhältniſsmäſsig groſsen Widerstand, so daſs der Zündstrom durch

den Widerstand in der Rolle durch dieselbe nur zum Theil geht, zum gröſseren Theil

dagegen zwischen den Zündspitzen überspringt und das Gas entzündet.

A. R.

Molison in Swansea, England (* D. R. P. Nr. 6465 vom 1. Februar 1879) bringt in ähnlicher

Weise wie seiner Zeit Klinkerfues das zur Entwicklung

des Zündstromes dienende Chromsäure-Element unmittelbar unter jedem Brenner an, wird

daher wahrscheinlich wenig Glück mit seiner Construction haben.

Der Zündapparat von H. F. v. Röslerstamm

und F.

Mannlicher in Wien (* D. R. P. Nr. 12564 vom 21. April 1880) soll namentlich zum

Entzünden von Gasflammen an Eisenbahnwagen dienen, so daſs das lästige Besteigen des

Wagendaches und Aufschlagen der Lampendeckel u. dgl. wegfallen und das Entzünden in

bequemer Weise von unten und auch gleichzeitig für alle Flammen eines Wagens oder

eines ganzen Zuges stattfinden kann. Die Vorrichtung besteht aus einem beliebigen

elektrischen Stromerzeuger, von welchem aus elektrische Leitungsdrähte zu den

einzelnen Flammen führen, die beim Schlieſsen des Stromes durch einen

überspringenden Funken oder durch das Erglühen eines Drahtes entzündet werden. Das

Schlieſsen des Stromes erfolgt gleichzeitig mit dem Oeffnen des Gashahnes und zwar

derart, daſs die Enden der elektrischen Leitungsdrähte zu dem Gashahn geführt sind,

wo sie in ein isolirendes Stück eingeklemmt und von einander getrennt sind. Erst

nach Aufstecken des Schlüssels wird durch diesen selbst der Contact hergestellt und

kann der elektrische Strom durch den Schlüssel hindurch gehen. Beim Abnehmen des

Schlüssels S (Fig. 8 bis

10 Taf. 30) wird der elektrische Strom wieder unterbrochen. Um für das

Entzünden einer gröſseren oder an verschiedenen Stellen liegenden Zahl von

Gasflammen mit einem schwächeren Zündungsapparate auszukommen, ist letzterer selbst

tragbar hergerichtet und ist der Gashahnschlüssel durch ein 2 Leitungsdrähte

enthaltendes, biegsames Kabel K mit dem in einem

entsprechend geformten, tragbaren Kästchen eingeschlossenen Stromerzeuger derart in

Verbindung gebracht, daſs die Enden der im Kabel befindlichen Leitungsdrähte von

einander isolirt in den Schlüsselkopf eingeklemmt sind. Wird der Schlüssel auf den,

ähnlich wie oben beschrieben, hergerichteten Gashahn aufgesetzt, so kommen je zwei

am Hahn und am Schlüssel befindliche Contacte zur Berührung und kann der elektrische

Strom vom Stromerzeuger durch das Kabel und die Leitungsdrähte zu den Flammen und zurück gehen und

letztere entzünden. Die Klemmschrauben c bilden die

Contactstellen. In einem den Aufsteckdorn umgebenden Muff m aus isolirendem Material sind die Enden der zu den Gasflammen führenden

Leitungsdrähte eingeklemmt und bilden g die von

einander isolirten Contacte, so daſs beim Aufstecken des Schlüssels dann c und g leitend verbunden

werden.

Der elektrische Zünder von J. M. Kenzie in

London (* D. R. P. Nr. 12234 vom 18.

Juni 1880) ist namentlich zum Anzünden von Gaskronleuchtern u. dgl.

bestimmt. Der elektrische Strom einer Chromsäurebatterie wird in eine gewöhnliche

Rhümkorff'sche Inductionsspule A (Fig. 11

Taf. 30) geleitet, von deren secundärer Spule aus Leitungsdrähte a nach einer beliebigen Anzahl von Gasbrennern führen;

die Inductionsspule A wird in der Nähe des

Kronleuchters oder der Gruppe von Brennern angebracht, welche gleichzeitig

angezündet werden sollen, so daſs die Drähte, welche den inducirten Strom leiten,

möglichst kurz werden. Um diese Anordnung zu ermöglichen, wird eine Commutatorplatte

mit kreisförmig eingesetzten Knöpfen oder Contactpunkten e, mittels deren die Verbindung mit den verschiedenen Drähten a hergestellt wird, angewendet. Die Platte trägt einen

durch ein Uhrwerk bewegten, rotirenden Arm n, welcher

durch ein an einer Schnur aufgehängtes Gewicht oder durch eine Spiralfeder getrieben

und durch einen Hebel mit Einfallvorrichtung arretirt wird. Die Ein fall Vorrichtung

wird ausgelöst, sobald der Elektromagnet D ein auf dem

Hebel v der Einfallvorrichtung befestigtes Stück Eisen

anzieht. Die Spulen dieses Elektromagnetes sind mit der Hauptleitung verbunden,

welche den durch die Batterie erzeugten Strom in die Inductionsspule leitet, so daſs

der Elektromagnet sofort, wenn die Batterie in Thätigkeit tritt, die Einfall

Vorrichtung anzieht, somit dem Arm n des Commutators

gestattet, sich zu drehen und auf diese Weise der Reihe nach eine Verbindung mit den

verschiedenen Knöpfen oder Enden e der Drähte

herzustellen, welche nach jeder Gruppe von Brennern leiten; hierdurch wird der

inducirte Strom geschlossen und die Funken, welche in Folge davon zwischen den

Drähten w (Fig. 12 und

13) überspringen, zünden dieselben an. Selbstverständlich muſs das Gas

direct vor oder nach dem Inthätigkeitsetzen der Batterie angedreht werden, und zwar

geschieht dies mittels eines Hahnes in dem Rohr, welches das Gas nach den

anzuzündenden Brennern leitet.

Bei der von W. E. Fein (Zeitschrift für angewandte

Elektricität, 1880 S. 345) für den Gefängniſsbau des Justizpalastes in

Stuttgart ausgeführten Anlage muſste die Zündung auſserhalb des zu beleuchtenden

Raumes durch einen am Gashahn angebrachten möglichst einfachen Mechanismus

gleichzeitig mit dem Ausströmen des Leuchtgases erfolgen und sollten die

verschiedenen Lampen nach Belieben und vollkommen unabhängig von einander

angezündet oder ausgelöscht werden können. Von der im ersten Stockwerke befindlichen

Batterie gehen isolirte Leitungsdrähte mit entsprechenden Abzweigungen nach

sämmtlichen Lampen der in 3 Stockwerken befindlichen 24 Zellen. An dem

Batteriegestelle für 4 Tauchelemente mit Chromsäure wurde in einem Holzgehäuse

eingeschlossen eine Contactyorrichtung angebracht, welche sich bei eingetauchten

Platten schlieſst und dadurch ein in sämmtlichen Gelassen hörbares Läutewerk mit

Selbstunterbrechung einschaltet, um die in jedem Stockwerk befindlichen Aufseher zu

veranlassen, die Gashähne der betreffenden Zellen zu öffnen und dadurch das

Entzünden der Lampen zu bewirken und das Ausheben der Batterie nach vollendeter

Zündung zu sichern, damit diese nicht unnöthiger Weise verbraucht wird.

Fig.

14 und 15 Taf. 30

zeigen Schnitt und vordere Ansicht der Einrichtung. Der auf der Auſsenseite der

Zelle befindliche Gashahn H (Fig. 16)

trägt auf seiner Unterseite einen Arm a, welcher sich

bei seinem Oeffnen an den isolirten Hebel h anlegt und

dadurch den Stromschluſs herbeiführt. Dieser Hebel dreht sich um eine feste Schraube

und wird mittels der Spiralfeder f an den Anschlagstift

s gelegt. Die dem Arm a zugekehrte Seite des Hebels h ist so

geformt, daſs sowohl bei geschlossener, als auch bei geöffneter Stellung des Hahnes

H der Arm a auſser

Berührung und der Strom in diesen beiden Fällen unterbrochen ist, so daſs nur

während der Drehung des Hahnes der Stromschluſs vorübergehend erfolgt. Die

Zündvorrichtung des innerhalb der Laterne angebrachten Brenners B trägt auf dem oberen cylindrischen Theil des Brenners

den kreuzförmigen Träger i (Fig. 17)

mit den beiden isolirten Säulen m, an deren unteren

Seite die beiden Zuleitungsdrähte angeschraubt werden, während zwischen ihren oberen

Enden quer über den Schnitt des in ihrer Mitte stehenden Brenners der spiralförmige

Platindraht e gespannt ist. Die beiden Zuleitungsdrähte

gehen neben dem Gasrohr nach auſsen, und zwar steht der eine mit dem einen Pol der

Batterie in Verbindung, während der andere mit dem isolirten Hebel h des Hahnes verbunden ist und die Metallmasse des

letzteren, sowie die der Gasröhren die Rückleitung zum anderen Pole der Batterie

bildet.

Die Auslöschvorrichtung für

Gasflammen von W. H. Howey in Springfield, Amerika (* D. R. P.* Nr. 9425 vom 26. September

1879) besteht im Wesentlichen aus einem mit Glycerin theilweise

angefüllten Gehäuse, in welchem sich ein mit einem ringförmigen Kranz z (Fig. 18

Taf. 30) versehenes Gefäſs s befindet, welches in der

Flüssigkeit schwimmt. In dem oberen Deckel des Gehäuses werden die beiden Ringe r und e so befestigt, daſs

beide in die im ringförmigen Raum z des Schwimmers s befindliche Flüssigkeit eintauchen. Der innere Ring r ist an seinem oberen Theil mit Ausschnitten a versehen oder durchlocht. So lange die Flamme brennt,

taucht der Ring nicht in die Flüssigkeit hinein; beim Löschen derselben hebt sich

der Schwimmer s, so daſs der untere Rand von r in die Flüssigkeit eintaucht und den Gasstrom

abschneidet. Der äuſsere Ring e geht fast bis an den

Boden des ringförmigen Raumes s, wodurch das Entweichen

von Gas nach dem Innern des Gehäuses m verhindert wird.

Bei genügend starkem Druck strömt das Gas von unten ein, drückt gegen den vollen

Boden B des Cylinders r

und gegen den Boden n des Schwimmers s, so daſs letzterer mit dem ringförmigen Raum z tiefer in die Flüssigkeit hineingedrückt wird.

Hierdurch wird die untere Kante von r aus der in z sich befindenden Flüssigkeit entfernt und das Gas

strömt unterhalb dieser Kante durch die Oeffnungen a

nach dem Brenner. Wird der Druck vermindert, so hebt sich der Schwimmer s, so daſs die Kante von r

wieder in die Flüssigkeit eintaucht, wodurch der Gaszutritt abgeschnitten wird.

Fig.

19 Taf. 30 zeigt eine Anordnung, wodurch der Gaszutritt durch zwei oder

mehrere Kegel gestattet bezieh. abgeschnitten wird. Ein inneres Gehäuse a ist mit einer ringförmigen Aussparung e versehen, welche theilweise mit Glycerin u. dgl.

gefüllt wird. An einer belasteten Glocke G werden die

Abschluſskegel c befestigt, welche die Ableitungskanäle

q nach dem Brenner schlieſsen. Bei entsprechendem

Druck in der Hauptleitung wird die Glocke Q gehoben und

mit ihr die Kegel c, so daſs das Gas in die Kanäle q einströmen kann, um von hier zwischen den beiden

festen Gehäusen nach dem Brenner zu gelangen. Der Rand der Glocke taucht fortwährend

in die in der Aussparung e befindliche Flüssigkeit und

verhindert jedes Entweichen von Gas in das innere Gehäuse.

Bei dem Brenner von A. P. Lieberz in

Bonn (* D. R. P. Nr. 8872 vom 9.

August 1879) bewirkt ein von der Flamme getroffener Metalistab A (Fig. 20

Taf. 30) durch seine Temperaturschwankungen in Verbindung mit einem Hebel e und einem Ventil v

sowohl ein Absperren des Gasstromes, wenn die Flamme durch Luftzug u. dgl. erlischt,

als auch eine Regulirung desselben. Soll der Brenner als Selbstanzünder wirken, so

ist mit ihm ein kleines, fortwährend brennendes Entzündungsflämmchen verbunden, zu

welchem das Gas durch einen über dem Ventil befindlichen und einen von der

Ventilsitzfläche abzweigenden Kanal geleitet wird, so daſs das Anzünden und

Auslöschen der Hauptflamme durch plötzliche Druckvermehrung oder Verminderung von

Seiten der Gasfabrik aus erfolgen kann.

Neuere Brenner für gröſsere Lichtstärken. Mallet (Bulletin

de la Société d'Encouragement, 1880 Bd. 7 S. 307) stellt 10

Schmetterlingsbrenner derart zusammen, daſs den 5 innern Brennern j (Fig. 21 und

22 Taf. 30) mit einem 3mm-Schlitz, 5 äuſsere Brenner k mit 6mm-Schlitz

gegenüber stehen, so daſs 5 Doppelflammen entstehen. Die Luftzufuhr wird mittels der

Metallhülse m geregelt. Der Brenner gibt bei einem

Gasverbrauch von 1400l eine Lichtstärke von 15

Carcellampen (vgl. 1880 236 * 240).

Mc George (Engineer, 1880 Bd. 50 S. 494) stellt 3

Schnittbrenner zusammen, wie aus Fig. 23

Taf. 30 zu ersehen ist. Der Brenner soll – auf gleiche Gasmengen bezogen – die

doppelte Lichtmenge geben als ein einfacher Schnittbrenner.

G. Bray (Iron, 1880 Bd. 15 S. 255) stellt 3 Brenner

zusammen in eine Laterne, welche in Fig. 24

Taf. 30 mit entsprechendem Ventilationshut zur ungehinderten Abführung der

Verbrennungsgase veranschaulicht ist. Die Luftzuführung erfolgt durch den doppelten,

siebartig durchlöcherten Blechmantel m, welcher die

Hauptwirkung des Windes bricht. Dann tritt die Luft durch zahlreiche, senkrecht

stehende Röhren e, welche unten und oben mit Drahtnetz

bedeckt sind, so daſs die Luft vollkommen ruhig auf die Flammen trifft.

Zur Erzeugung groſser Lichtmengen hat die Vorwärmung der Luft

und des Gases anscheinend eine groſse Zukunft (vgl. Siemens 1880 236 * 238). Dies wird nur im

geringen Grade von H. W. Fabian in Frankfurt a. M. (* D. R. P. Nr. 9975 vom 10. December

1878) erreicht, welcher bei Sonnenbrennern u. dgl. das Hauptgewicht

darauf legt, den Flammen reine Luft in bestimmter Menge von auſsen zuzuführen. Die

Menge der durch das Rohr a (Fig. 25

Taf. 30) dem Brenner A zugeführten Luft wird durch eine

Klappe h geregelt, die Verbrennungsproducte werden von

dem Schirm B gesammelt und durch das äuſsere Rohr b abgeführt. Tischlampen haben doppelten Cylinder. In

dem Zwischenräume beider Cylinder geht die Luft nach unten, die Verbrennungsproducte

steigen dagegen im inneren Cylinder auf. Die Absicht einer Vorwärmung von Gas und

Luft wird von Fabian aber noch nicht erwähnt.

C. W. Muchall in Wiesbaden (Erl. * D. R. P. Nr. 9306 vom

27. Juli 1879) verwendet dagegen zwei Flammen um der oberen Hauptflamme Gas und Luft

in glühendem Zustande zuzuführen. Der unter dem Argandbrenner befindliche, aus

Metall hergestellte Behälter A (Fig. 26

Taf. 30) wird von zwei gebogenen Röhren B und C getragen, deren Schluſsstück einen offenen Brenner

besitzt und unten mit der Gasleitung in Verbindung gebracht wird. Dieser

Heizbehälter A ist durch Scheidewände in 4 Kammern

getheilt, von denen je zwei einander gegenüber befindliche zusammengehören, und zwar

sind die beiden kleineren a für Gas, die beiden

gröſseren b für Luft bestimmt. Die letzteren sind je

mit einem am Ende offenen Rohr F versehen, welches dazu

dient, frische Luft in die Heizkammern zu leiten. Die beiden Kammern für Gas sind durch einen kleinen

Schlitz verbunden, mit welchem die durch den Deckel des Behälters gehende Bohrung

für den oberen Brenner in Verbindung steht. Auf den Rand dieses Behälters kann eine

untere und obere Glasglocke D und E gesetzt werden, deren Form den jedesmaligen

Verhältnissen angepaſst ist. Nachdem der unter der Lampe befindliche Gashahn

geöffnet und beide Flammen angezündet sind, treten die heiſsen Verbrennungsproducte

der unteren Flamme direct unter den Heizraum A,

umspülen denselben und erhitzen dadurch Gas und Luft, welche sich in diesem Behälter

mit groſsem Querschnitt verhältniſsmäſsig langsam bewegen.

Das so geheizte Gas tritt nun durch die in der Mitte des Deckels befindliche Oeffnung

direct in den oberen Brenner, während die zur Verbrennung erforderliche frische Luft

aus den beiden Heizkammern für Luft durch in dem Deckel innerhalb des Cylinders

befindliche Oeffnungen zutritt und von auſsen durch die Rohre F wieder ersetzt wird. Ein anderer Theil des durch das

Rohr B einströmenden und dann geheizten Gases bewegt

sich aus der Heizkammer durch das Rohr C nach dem

unteren Brenner zu und unterhält damit den beschriebenen Proceſs.

Bei der zweiten in Fig. 27

Taf. 30 veranschaulichten Construction wird die Luft in dem Zwischenräume e des Doppelcylinders vorgewärmt, also bereits ein

Theil der Hitze der Hauptflamme ausgenutzt.

Dieses Princip ist noch weiter ausgebildet in dem neuen Brenner von Muchall (* D. R. P. Kl. 4 Nr. 12014 vom 20. April

1880). Die Verbrennungsluft durchzieht hier die von einem äuſseren um den innern

Cylinder gebildeten spiralförmigen Kanäle (vgl. Fig. 28

Taf. 30), gibt einen Theil der hier aufgenommenen Hitze an das Messingrohr des

Brenners ab, um das Leuchtgas vorzuwärmen, und tritt dann zur Flamme.

Besonders bemerkenswerth sind aber die Bemühungen von F.

Siemens, eine höhere Leuchtkraft zu erzielen, theils durch bessere

Luftregulirung, mehr aber noch durch das Regenerativsystem.

Der Gasbrenner von Fr. Siemens in

Dresden (* D. R. P. Nr. 10484 vom 16.

December 1879) besteht aus einem auf das Gasleitungsrohr aufgeschraubten

hohlen Kopf h (Fig. 29 und

30 Taf. 30), auf dessen oberer flacher Seite eine Anzahl Metallrohre r fest eingeschraubt sind, aus deren oben offenen Enden

das zu verbrennende Leuchtgas entweicht. Diese Rohre r

sind von einem Mantel m umgeben, welcher unten ein

Gitterwerk bildet und oben in einen ringförmigen Kamm n

ausläuft, dessen Zähne, nach innen gerichtet, die Mündungen der Rohre r fast oder ganz berühren. Oberhalb des Gitterwerkes

trägt der Mantel eine durchbrochene Gallerie oder Stifte g zur Aufnahme eines Bauchcylinders z. Ein

zweiter Kamm v, dessen Zähne nach auſsen gerichtet sind und der

etwas höher steht wie der Kamm n, wird mittels eines in

den Kopf h fest eingeschraubten Stabes s in seiner Lage erhalten.

Die Brennluft, welche durch das Gitterwerk am unteren Theil des Mantels m eintritt, vertheilt sich auch, zwischen den Rohren

r hindurchtretend, gleichmäſsig innerhalb des

Mantels, um, an den Rohrmündungen zwischen den Zacken der Kämme hindurchstreichend,

mit dem dort entströmenden Brenngase schichtenweise zusammen zu treten. Die Kämme

n und v dienen dazu,

die so zugeführte Luft derart zu zertheilen, daſs dieselbe, schichtenweise in das

Brenngas einschneidend, die Berührungsfläche zwischen Luft und Gas derart

vergröſsert, daſs eine wesentlich kräftigere Verbrennung und folglich erhöhte

Leuchtkraft der Flamme erzielt wird. Die Vertheilung des Brenngases durch die Röhren

r dient demselben Zwecke und wird zweckmäſsig die

Anzahl der Rohre mit der Anzahl der Zacken jedes Kammes übereinstimmend gemacht. Der

Kamm v ist höher gestellt und möglichst groſs gewählt,

um einen gröſseren Flammenkörper herzustellen und so neben der höheren Intensität

auch noch die leuchtende Flamme zu vergröſsern. Die Kämme haben auch noch die

Wirkung, daſs die Bewegung der Luft bestimmt vorgeschrieben, eine verhältniſsmäſsig

ruhige Flamme trotz des Bauchcylinders erzielt wird.

Wie aus der Zeichnung ersichtlich, bleibt zwischen dem Mantel m und dem unteren Rande des Cylinders z ein

kleiner ringförmiger freier Raum zum ferneren Eintritt von Luft. Dieser besondere

Luftzutritt ist nöthig, um zu verhindern, daſs das obere Ende der Flamme weniger

weiſs brennt, sowie dieselbe oben zusammen zu führen. Auch wird dadurch der Cylinder

gekühlt und verhindert, daſs das Glas anläuft oder verblakt für den Fall, daſs zu

viel Gas zugelassen wurde.

Durch die Kämme n und v

wird, wie schon erwähnt, die zur Verbrennung geführte Luft in ebenso viele Schichten

zertheilt, wie Zähne an den Kämmen vorhanden sind. Die so gebildeten Luftschichten

schneiden in das Brenngas dergestalt ein, daſs die Berührungsflächen zwischen der

Luft und dem Gase auſserordentlich vergröſsert werden, ohne jedoch diese Gase innig

zu vermischen. In letzterem Falle würde eine Verringerung der Leuchtkraft der Flamme

eintreten, während durch die vielfältig abwechselnden Schichten von Luft und Gas die

Leuchtkraft derselben erhöht wird. Unter gewissen Umständen erscheint es praktisch,

nur einen Kamm anzuwenden, in welchem Falle man aber einen geringeren Leuchteffect

erhält. Man kann sowohl den äuſseren niedrigeren Kamm, wie auch den centralen höher

gestellten Kamm fortlassen.

In Fig. 31 und 32 Taf. 30

ist ein Erdölbrenner nach demselben Luftzertheilungssystem dargestellt. Im

Oelbehälter schwimmt der Docht, dessen eines Ende mittels einer geeigneten Führung

nebst Schraubapparat am

oberen Ende des Brenners frei heraustritt. Die zur Verbrennung geführte Luft tritt

durch Gitterwerk sowohl auſsen, wie innen an den Docht, wo an geeigneter Stelle die

Kämme n und v angebracht

sind. Auch bei Erdölbrennern kann unter gewissen Umständen der eine Kamm fortfallen,

so namentlich, wenn der Kniffcylinder beibehalten werden soll.

Nach dem Zusatzpatent * Nr. 11336 vom 21. Februar 1880 findet die Zuleitung des Gases

durch ein gewöhnliches Gasrohr g (Fig. 33 bis

35 Taf. 30) statt, welches sich zunächst in drei Arme theilt, von denen

zwei in einen horizontal liegenden hohlen Ring h

münden, während der mittlere regulirbare Arm durch diesen Ring hindurch nach oben

weiter geführt ist und in einen hohlen Kopf k mündet.

Auf dem Ringe h sind zwei in einander geschachtelte

Rohre aus Eisenblech befestigt, von denen das innere f

den Heiz- oder Flammenregenerator enthält, während der durch das äuſsere Rohr l gebildete ringförmige Raum zur Aufnahme des

Luftregenerators dient. Auf dem Ring h stehen ferner

eine Anzahl (in vorliegendem Fall 18) Röhrchen i,

welche, durch den Luftregenerator hindurch geführt, oberhalb desselben einen Kreis

von Gasausströmungsöffnungen bilden. Der Flammenregenerator wird hier durch eine

besondere blaubrennende Flamme geheizt, welche dadurch gebildet wird, daſs durch das

mittlere Gaszuleitungsrohr in den hohlen Kopf k bereits

mit etwas Luft gemischtes Gas geführt wird und aus den Löchern c entströmend innerhalb des Flammenregenerators

verbrennt, um aus dem oben verengten Hals v desselben

zu entweichen. Der Hals v trägt oben einen Kamm w, so daſs die abgekühlten Verbrennungsproducte des

besonders geheizten Flammenregenerators durch das Centrum dieses Kammes

entweichen.

Der Luftregenerator zieht sich ebenfalls nach oben zu einer verengten Ausströmung n zusammen, so daſs die Luft ringförmig um die

Ausströmungsöffnung des Flammenregenerators, aber um einige Centimeter niedriger

entweicht, während die Gasröhrchen i am äuſseren

Umfange der Luftausströmung n in gleicher Höhe mit dem

Luftregenerator münden. Oberhalb der Luft- und Gasausmündungen steht der Kamm m, um welchen sich die Flamme kreisförmig bildet,

während die nicht leuchtenden und theilweise abgekühlten Verbrennungsproducte des

Flammenregenerators f mitten durch die Leuchtflamme

entweichen, einen nichtleuchtenden Kern derselben bildend.

Ein Cylinder oder Schornstein ist zur Entwicklung des Zuges nicht nöthig, die Flamme

brennt frei, muſs aber gegen Zugwind und wegen Feuersgefahr durch eine Laterne

geschützt werden. Eine umgekehrt stehende Glocke z aus

Opalglas o. dgl. ist auf dem äuſseren Rohr l des

Apparates derart angebracht, daſs die Flamme in der Mitte dieser Glocke steht, aber

die äuſsere Luft von unten frei in das untere enge Ende der Glocke eintreten kann.

Oben auf dem erweiterten Ende der Glocke liegt ein kreisförmiger, in der Mitte conisch nach unten gekehrter

Spiegel s. Derselbe hat in der Mitte ein Loch, in

welchem ein kurzes Rohr aus Metall oder Glas hängt, damit die Verbrennungsproducte

der Flamme frei entweichen können.

Bei dem in Fig. 36 bis

38 Taf. 30 dargestellten Regenerativ-Beleuchtungsapparat mit Vorwärmung

von Luft und Leuchtgas durch die abgehende Hitze der Flamme von Fr.

Siemens in Dresden (* D. R. P. Zusatz Nr. 11721 vom 12. Mai 1880) trägt der hohle

Ring a, in welchen das Gas von der Leitung eintritt,

eine Anzahl im Kreise stehender Röhrchen c, an deren

oberen Enden das Gas zur Verbrennung austritt. Diese Röhrchen umschlieſsen ein Rohr

b, welches dazu bestimmt ist, den

Flammenregenerator d aufzunehmen. Auſserhalb der

Röhrchen ist ein äuſseres, das Ganze umfassendes Rohr e

angebracht; der dadurch gebildete ringförmige Raum enthält auſser den Gasröhrchen

c den Luftregenerator f. Das innere Rohr verengt sich oben und trägt den Kamm g, während das äuſsere Rohr am oberen, wenig verengten

Ende den äuſseren Kamm h trägt, beide zu dem Zweck, die

am unteren Theile des Luftregenerators eintretende Verbrennungsluft der Flamme in

Form fein vertheilter Ströme zuzuführen. Das untere Ende des centralen Rohres steht

mit der Esse i in Verbindung, welche einfach auf einer

Seite oder getheilt, wie die Zeichnung darstellt, zu beiden Seiten des Apparates

nach oben geführt wird, sich gerade oberhalb des Rohres b wieder vereinigt und je nach Umständen in ein selbstständiges Eisenrohr

ausläuft und nach oben geleitet oder in eine vorhandene Hausesse eingeführt

wird.

Um den Apparat anzustecken, wird vorher auf dem centralen Rohre b über den Kamm g noch ein

kurzes weiſses Thonrohr h und über das Ganze ein

Bauchcylinder n gestellt, welcher zwischen dem äuſseren

Rande des Rohres e und dem inneren Rande des Cylinders

n noch etwas Luft zuläſst. Wird nun, wie auf

gewöhnliche Weise, das Gas angesteckt, so brennt dasselbe den oberen Kamm g umgebend, im Bauche des Cylinders n und die Flamme erwärmt das über dem Cylinder

befindliche Eisenrohr L Anfangs brennt dieser Apparat

mit kalter Luft und entsprechend geringer Leuchtkraft; sobald aber, was nach wenigen

Minuten der Fall ist, das Essenrohr i durch die

entweichenden Verbrennungsproducte von auſsen angewärmt ist, so kehrt sich ein Theil

des Zuges um, indem die Verbrennungsproducte auch durch den Thoncylinder k und den Flammenregenerator d nach unten in das Essenrohr abgeführt werden. Jetzt erhitzen sich die

Regeneratoren, wodurch die durch den Regenerator zugeführte Brennluft und auch das

Gas in den Röhrchen c vorgewärmt wird; es tritt in

Folge dessen eine wesenstlich erhöhte Leuchtkraft ein, welche je nach der Stärke des

Essenzuges bis zu 150 Proc. beträgt.

Statt eines Schirmes oder einer Kugel als Glasaufsatz ist es vorzuziehen, eine Glocke m aus Milch- oder Alabasterglas anzuwenden, welche mit

ihrem weiteren offenen Ende nach oben gekehrt und mit einem conischen oder

parabolisch geformten Spiegel s (Fig. 36),

dessen Spitze aber nach unten gerichtet wird, bedeckt ist. Indem das nach oben

geworfene Licht der Flamme durch den Spiegel s auf die

Glockenwände m reflectirt wird, wird das durch die

Glocke nach allen Seiten hin ausgestrahlte Licht ganz wesentlich erhöht und bildet

dieser Aufsatz nicht nur eine geschmackvollere Neuerung, sondern verursacht eine

Erhöhung des nutzbaren Lichteffectes um mehr wie 40 Proc.

Eine andere Eigentümlichkeit dieses Normalbrenners besteht in der Zusammenstellung

der Regeneratorflächen aus durchlöcherten, spitzen Metall- oder

Thonkegelabschnitten. Der wesentliche Vortheil, welcher durch diese Anordnung der

Wärme empfangenden bezieh. abgebenden Oberflächen erreicht wird, besteht darin, daſs

der Querschnitt der Regeneratoren sehr eng und dessen Länge verhältniſsmäſsig gering

angenommen werden kann, ohne den Zug und die Wirkung des Wärmeaustausches zu

beeinträchtigen.

F.

Tafeln