| Titel: | Kingdon's Compound-Tramway-Locomotive; von Aveling und Porter in Rochester, England. |

| Autor: | Whg. |

| Fundstelle: | Band 242, Jahrgang 1881, S. 398 |

| Download: | XML |

Kingdon's Compound-Tramway-Locomotive; von

Aveling und Porter in Rochester, England.

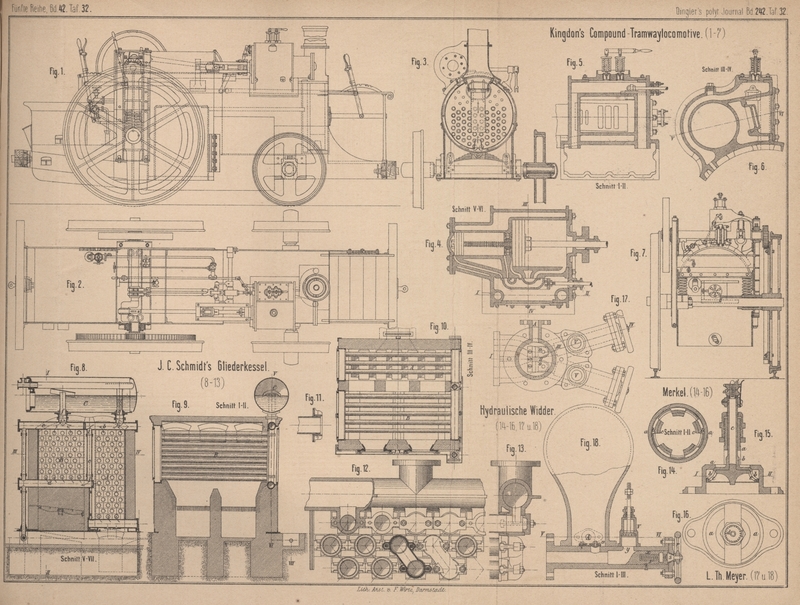

Mit Abbildungen auf Tafel 32.

Kingdon's Compound-Tramway-Locomotive.

Wenn in neuerer Zeit in England auch die in der Landwirthschaft vielfach verwendeten

Locomobilen und Zugmaschinen (traction-engines), die

Locomotiven für Straſsenbahnen u.s.w. nach dem Compoundsystem ausgeführt werden, so

ist damit wohl mehr der herrschenden Mode nachgegeben, als eine wirklichen Werth

habende Vervollkommnung erzielt. Es kann in der That in Frage gestellt werden, ob

bei Maschinen der genannten Gattungen der Verlust an Einfachheit, welcher mit der

Einführung des Compoundsystemes verbunden ist, nicht schwerwiegender ist, als die

erzielte Ersparniſs an Dampf bezieh. Brennmaterial. Selbstverständlich sucht man das

Compoundprincip hierbei mit möglichst einfachen Einrichtungen zu erreichen und

deshalb sind die dahin gehörigen Constructionen beachtenswerth.

Eine von der bekannten Firma Aveling und Porter in

Rochester erbaute und auf der diesjährigen Derby-Ausstellung der Royal Society ausgestellte Compound-Locomotive für

Straſsenbahnen, welche nach Engineering, 1881 Bd. 32 S.

56 und Engineer, 1881 Bd. 52 S. 44 in Fig. 1 bis

7 Taf. 32 dargestellt ist, zeigt auſser mehreren anderen zweckmäſsigen

Einzelheiten auch z.B. eine recht einfache Anordnung einer Compoundmaschine.

Dieselbe ist nach dem Patent von G. Kingdon

ausgeführt.

Die beiden Cylinder von 140 bezieh. 280mm

Durchmesser und 254mm Hub liegen hinter einander

(vgl. Schnitt Fig. 4) und

sind von einem gemeinschaftlichen Dampfmantel umgeben, welcher zugleich den Dampfdom

des Kessels bildet, wie bei allen ähnlichen Maschinen der genannten Firma. Auf einer

aufgeschraubten Deckelplatte des Mantels sind zwei Ramsbottom-Sicherheitsventile

angebracht. Der Dampf gelangt vom oberen Theile des Mantelraumes durch einen vom

Führerstande aus zu bewegenden Schieber (vgl. Fig. 4 und

6) in den Schieberkasten. Die Dampfvertheilung wird durch einen Schieber mit dem aus Fig. 4

ersichtlichen Längsschnitt bewirkt, welcher seine Bewegung mittels einer

gewöhnlichen Stephenson'schen Coulisse erhält. Statt einer Stopfbüchse ist zwischen

den beiden Cylindern nur eine einfache Büchse aus Rothguſs angebracht, die von zwei eingelegten

Platten gehalten wird. Die Kolbenstange ist zwischen den Kolben mit einer groſsen

Anzahl Ringnuthen versehen und hierdurch eine genügende Abdichtung erzielt; denn

bewegen sich die Kolben aus der gezeichneten Lage (Fig. 4) nach

rechts, so strömt der im kleinen Cylinder befindliche Dampf auf die linke Seite des

groſsen Kolbens; es herrscht also dann in den angrenzenden Räumen beider Cylinder

dieselbe Spannung und bei der Bewegung im entgegengesetzten Sinne wird durch die

groſse Kolbengeschwindigkeit ein Ueberströmen des Dampfes verhindert werden, sofern

die Kolbenstange nur einigermaſsen dicht von der Büchse umschlossen wird. – Derartig

eingerichtete Compoundmaschinen haben auch schon vielfach auf Dampfbooten Verwendung

gefunden.

Die Locomotive hat vier nicht gekuppelte guſseiserne Räder mit Stahlreifen; die

Speichen haben H-Querschnitt. Die beiden Triebräder besitzen einen Durchmesser von

1m,524. Die beiden Laufräder drehen sich frei

auf ihrer Achse. Die Maschine ist wie bei Locomobilen auf den Kessel gestellt und mit den einzelnen Theilen (nicht mit

durchgehender Grundplatte) auf demselben befestigt. Die Kurbelwelle liegt senkrecht

über der Triebachse und trägt an dem einen Ende ein kleines Zahnrad, welches in

einen am Triebrade angeschraubten Zahnkranz eingreift (Uebersetzung = 1 : 7),

während am anderen Ende ein Schwungrad auf die Kurbelwelle gekeilt ist. Sollte der

richtige Eingriff der Zahnräder immer gewahrt bleiben, dabei aber dem auf Federn zu

lagernden Kessel ein Auf- und Abschwanken ermöglicht werden, so durften offenbar die

Lager der Schwungradwelle nicht fest mit dem Kessel (also auch nicht mit dem

Dampfcylinder) verbunden werden. Es ist deshalb auf jeder Seite eine guſsstählerne,

durch Rippen verstärkte Platte angebracht, an welche sowohl das Lager der

Kurbelwelle, wie das der Triebachse angegossen ist. Diese Platte wird geführt

zwischen kräftigen Winkeleisen, welche an den nach rückwärts verlängerten

Seitenplatten der Feuerbüchse befestigt sind. Beide Platten sind oben durch einen

Steg von T-förmigem Querschnitt und unten durch einen halbcylindrischen, die

Triebwelle überdeckenden Steg zu einem starren Rahmen verbunden. Auf dem unteren

Steg stehen jederseits zwei Schraubenfedern, welche den Kessel am hinteren Ende

tragen (vgl. Fig. 7).

Vorn ist derselbe durch eine in kleinen Gehängen ruhende Blattfeder nur in einem

Punkte unterstützt (vgl. Fig. 3).

Der Kessel selbst ist verhältniſsmäſsig kurz, hat aber 0m,914 Durchmesser. Er enthält 58 Röhren von 5cm Durchmesser und 1m,15 Länge. Die

Heizfläche der Röhren beträgt hiernach 10qm,6, die

der Feuerbüchsflächen ist 2qm,4, mithin die

gesammte Heizfläche 13qm und die Rostfläche 0qm,46 (= 1/28 der Heizfläche). Für das mitzuführende Speisewasser ist ein

Behälter unter dem Kessel und ein zweiter unter der hinteren Platform angebracht.

Auſser am hinteren Kesselende ist auch vor der Rauchkammer eine Platform und ein

Umsteuerungshebel angeordnet.

Um das Geräusch des ausblasenden Dampfes zu vermeiden, wird derselbe aus dem groſsen

Cylinder nicht direct in den Schornstein geführt, sondern in eine ringförmige

Kammer, welche innerhalb der Rauchkammer eigens zu diesem Zwecke vorgesehen ist. Am

tiefsten Punkte derselben tritt der Dampf durch ein kurzes Blasrohr aus und dann

durch ein Saugrohr in den Schornstein. Nach Versuchen soll der beabsichtigte Zweck

hierdurch vollständig erreicht werden. Ueber die Leistungsfähigkeit, den

Dampfverbrauch u.s.w. der Locomotive sollen noch eingehende Versuche angestellt

werden.

Whg.

Tafeln