| Titel: | J. C. Schmidt's Gliederkessel. |

| Autor: | Whg. |

| Fundstelle: | Band 242, Jahrgang 1881, S. 400 |

| Download: | XML |

J. C. Schmidt's Gliederkessel.

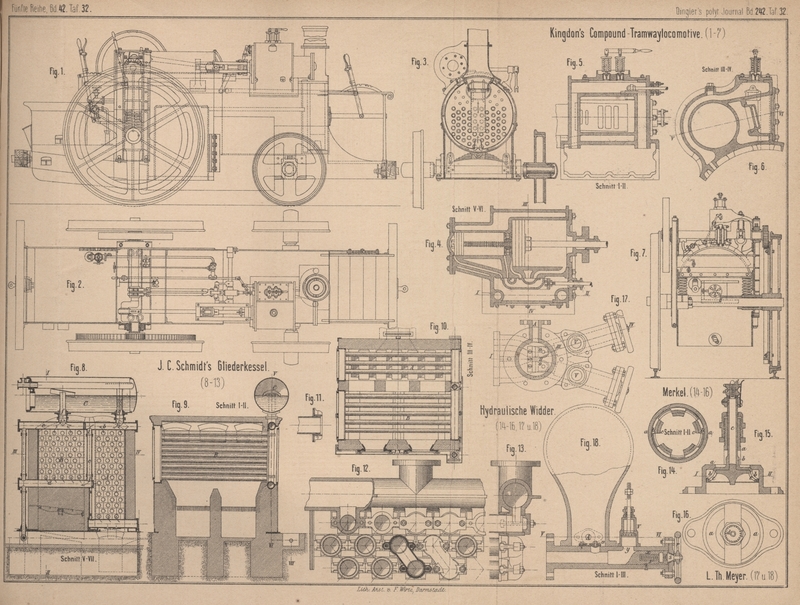

Mit Abbildungen auf Tafel 32.

J. C. Schmidt's Gliederkessel.

Eine neuere Ausführungsform des schon in einem früheren Berichte (1880 238 111) erwähnten Schmidt'schen Gliederkessels ist in den Figuren 8

bis 13 Taf. 32 dargestellt. Dieselbe wird auf den Röhrenwalzwerken von S. Huldschinsky und Söhne in Gleiwitz, Oberschlesien,

ausgeführt. Die Gesammtheit der Röhren zerfällt in zwei Gruppen A und B, in eine vordere,

direct über dem Rost liegende und eine hintere Abtheilung. Die letztere A wird von den Heizgasen in absteigender Richtung durchströmt und dies ist die Haupteigenthümlichkeit

dieses Kessels. Da das Speisewasser in die unterste Röhrenreihe eingeführt wird und

durch die folgenden Reihen in Schlangenwindungen aufsteigt, so ist in dieser

hinteren, als Vorwärmer dienenden Abtheilung eine ausgeprägte Gegenströmung

vorhanden. Die Röhren haben 100mm Durchmesser,

4mm,5 Wandstärke und sind an den Enden durch

Rohrköpfe aus schmiedbarem Guſs nach Art der Root'schen Kessel mit einander

verbunden. Die Dichtung wird durch Asbest hergestellt.

Von den in den betreffenden Patentschriften (Nr. 609 und 1274) dargestellten

Constructionen unterscheidet sich die vorliegende hauptsächlich dadurch, daſs der

Vorderkessel bei jenen mit Dampf gefüllt sein und als Ueberhitzer dienen (hier

jedoch Wasser enthalten) soll und daſs oben ein gröſserer Dampfsammler G aufgesetzt ist, welcher ebenfalls für gewöhnlich noch

zur Hälfte mit Wasser gefüllt sein soll. Das in dem Hinterkessel langsam

aufsteigende und sich allmählich erwärmende Wasser mischt sich in b mit dem aus g von dem

Dampfsammler kommenden Wasser und gelangt mit diesem durch c und d in die untere Röhrenreihe des

Vorderkessels. In diesem wird eine starke Dampfentwicklung und energische Strömung stattfinden und

das Wasser- und Dampfgemisch gelangt dann durch f in

den Dampfsammler, in dem noch ein besonderes Dampfsammelrohr angeordnet ist. Da der

Sammler C nicht geheizt wird, so ist es ungefährlich,

wenn das Wasser aus demselben verschwinden und der Wasserstand selbst bis in die

unteren Röhrenreihen des Vorderkessels sinken sollte. Man wird dann stark

überhitzten Dampf gewinnen können; doch dürfte es mit Rücksicht auf die

Dauerhaftigkeit der direct über dem Feuer liegenden Röhren des Vorderkessels

vortheilhaft sein, den Wasserstand immer im Sammler zu erhalten.

Die äuſsere Reinigung der Röhren kann durch Dampfstrahlen bewirkt werden, die innere

Reinigung, welche hauptsächlich nur im unteren Theil des Hinterkessels nöthig sein

wird, durch häufiges Abblasen und zeitweises Ausbohren. Der nach dem Vorderkessel

mitgerissene Schlamm wird sich theilweise in den durch das Mauerwerk reichenden

Verlängerungen der Rohre d und e ablagern und kann auch von hier bequem abgeblasen werden.

Auf der Berliner Gewerbeausstellung 1879 war ein Schmidt

scher Kessel, für 50e berechnet, in

dauerndem Betriebe. An demselben wurden von E. Brauer

während dreier Tage Verdampfungsversuche angestellt, von deren Ergebnissen die

folgenden Angaben am bemerkenswerthesten sind. Der Kessel war über 4 Monate in

vollem Betriebe gewesen und wurde ohne vorhergehende Reinigung untersucht. Die

Rostfläche betrug 1/40 der Heizfläche, der Zugquerschnitt ¼ der Rostfläche. Als Brennmaterial

wurde oberschlesische Stückkohle benutzt. Wasser, Kohlen, Asche und Schlacken wurden

täglich gemessen, die Temperatur des Speisewassers stündlich, die Temperatur des

Wassers im Kessel, des Dampfes und der Heizgase, wie die Dampfspannung ¼ stündlich.

Man erhielt die nachstehenden Mittelwerthe:

Versuchstag 1879 September

5.

6.

17.

Dauer des Betriebes

Stunden

7,25

7,33

7,5

Temperatur des Speisewassers Grad

14,5

15,0

14,9

„ „ Wassers im Hinterkessel vor

seinem Uebertritt in den Vorderkessel

132,3

158,7

145,5

Temperatur des Dampfes

219,4

197,3

196,4

Dampfdruck k auf 1qc

9,05

9,3

10,4

Zugehörige Temper. des gesätt. Dampſes (nach Fliegner)

179,1

180,2

184,6

Temperatur der Heizgase im Fuchs

220,5

227,9

217,4

Verdampftes Wasser für 1qm Heizfläche

und Stunde k

15,68

16,11

14,32

„ „ „ 1k

brutto verbrauchte Kohle „

8,10

8,00

8,68

„ „ „ 1k

netto „ „ „

8,53

8,40

9,18

Whg.

Tafeln