| Titel: | Neuerungen an Schmiedefeuern. |

| Autor: | Mg. |

| Fundstelle: | Band 242, Jahrgang 1881, S. 406 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Schmiedefeuern.

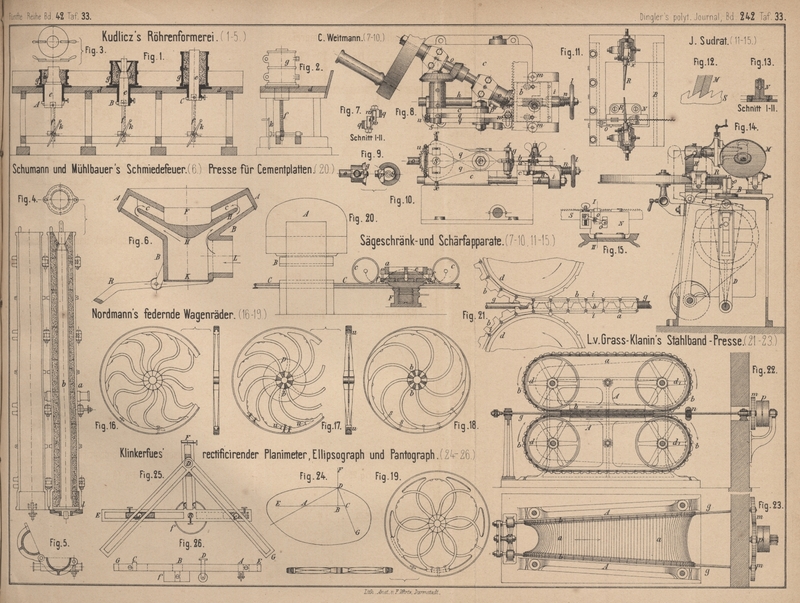

Mit einer Abbildung auf Tafel 33.

Neuerungen an Schmiedefeuern.

Bei dem Schmiedefeuer von Heathfield, Eyre und Comp. in

London wird nach Iron, 1881 Bd. 17 * S. 129 die

Abhitze zum Betriebe des Gebläses benutzt. Zu diesem Zwecke hängt unter dem

Rauchfang ein kleiner Dampfkessel, welcher durch ein Rohr mit der Form derart in Verbindung steht,

daſs das Wasser schon vor dem Eintritt in den Kessel erwärmt wird. Auf der Rückseite

des Feuers befindet sich eine kleine verticale Dampfmaschine mit einem Cylinder von

5cm Durchmesser und 11cm,5 Hub, von deren Schwungrad aus mittels Riemens

ein Gebläse in Gang gesetzt wird. Beim Beginn der Arbeit wird letzteres zunächst

etwa ½ Stunde mittels einer am Schwungrad befindlichen Handkurbel betrieben, nach

welcher Zeit sich genügend gespannter Dampf gebildet heben soll, um das Gebläse

durch die Dampfmaschine treiben zu lassen.

Eine eigentümliche Gebläseform ist an Schumann und Mühlbauer in

Glauchau (* D. R. P. Kl. 49 Nr. 13535 vom 27. August

1880) patentirt. Dieselbe besteht aus dem oberen Herdformtheile A und dem dazu gehörigen unteren Theile B, an welchem gleichzeitig der Luftkanalstutzen L angebracht ist. Eine Klappe K, verbunden mit dem Hebel R nebst

Gegengewicht, schlieſst den unteren Theil der Form B

ab. Dieselbe ist zur leichteren Beseitigung etwa vorkommender Betriebstörungen

angebracht, dient jedoch auch, wenn der obere Theil A

weggenommen und hierauf durch eine gewöhnliche Gebläseform ersetzt wird, zur

Beseitigung der Asche. Der Luftstrom, welcher in der Richtung der Pfeile bei L eintritt, umspült die Bodenplatte H der Gebläseform von allen Seiten und tritt hierauf

durch die beiden Ausmündungskanäle c in das Feuer F aus. Die Kanäle c sind

so breit als möglich gehalten, um den von zwei Seiten kommenden Luftstrom über das

ganze Feuer gleichmäſsig vertheilen zu können. Indem nun der Luftstrom jederzeit den

Boden H umspült, erwärmt er sich, schützt jedoch auch

gleichzeitig diesen Theil selbst vor starker Erwärmung.

Als besonders geeignet wird diese Gebläseform für Löthfeuer zum Hartlöthen

bezeichnet; es soll das Loth und die Schlacke die Luftkanäle nicht versetzen,

sondern leicht zu entfernen sein; auch soll durch die gleichmäſsige Vertheilung des

Luftstromes beim Löthen kein Verziehen vorkommen. (Vgl. Würger 1881 241 * 431).

Mg.

Tafeln