| Titel: | Ueber federnde Wagenräder. |

| Autor: | Mg. |

| Fundstelle: | Band 242, Jahrgang 1881, S. 410 |

| Download: | XML |

Ueber federnde Wagenräder.

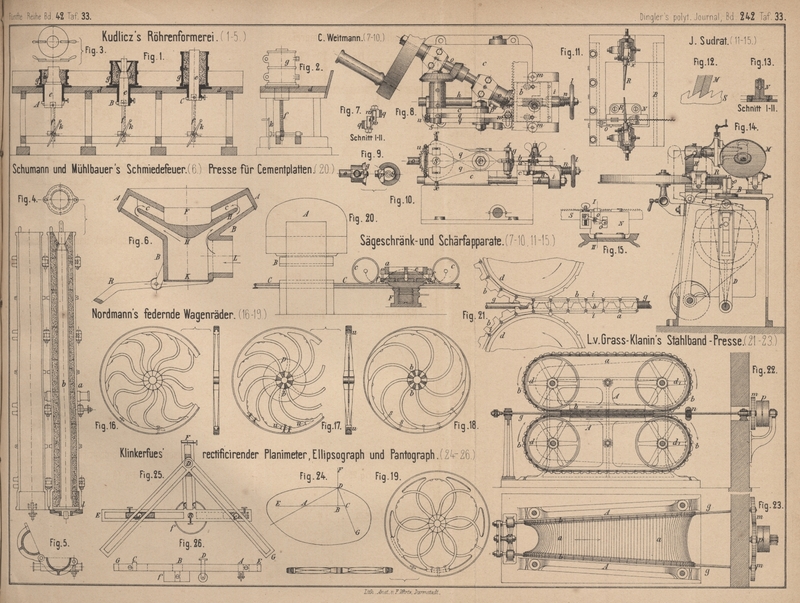

Mit Abbildungen auf Tafel 33.

Ueber federnde Wagenräder.

In neuerer Zeit wurde vielfach der Versuch gemacht, die Speichen von Straſsen- und

Eisenbahnfuhrwerken in gewissem Grade federnd herzustellen, um einen das Rad

treffenden Stoſs bezieh. die Wagenlast auf das ganze Rad zu vertheilen und nicht,

wie es bei den geraden starren Speichen eintritt, denselben auf eine oder zwei

Speichen und einen geringen Theil des Felgenkranzes wirken zu lassen. Ein Rad kann

nur federnd wirken, wenn die Speichen nachgeben können, und dies erreicht man durch

möglichst dünne geradlinige Speichen, wie bei den Velocipeden, oder am besten durch

eine gebogene Form derselben, wobei sie in gewissen Grenzen elastisch wirken.

Bei einer von L. Löwe und Comp. in

Berlin (* D. R. P. Kl. 63 Nr. 11497 vom 28. Februar 1880)

angegebenen Construction bestehen die Speichen des völlig eisernen Rades aus

C-Federn, welche zwischen Nabe und Felgenkranz in leicht lösbarer und

auswechselbarer Weise befestigt sind. – Eine andere in England patentirte

Construction benutzt schmiedeiserne Ringe als Speichen u.s.w. Die vielfachen

Versuche, die Räder der Eisenbahnfuhrwerke federnd zu machen, sind bekannt.

Schwieriger als bei eisernen Rädern gestaltet sich die Sache bei hölzernen Rädern.

Die Versuche, die Speichen der Wagenräder zu biegen und in dieser Form zu erhalten

und zu benutzen, scheiterten an der Behandlungsweise des Holzes; die Speichen

zerbrechen einfach, weil ihnen durch das übliche starke Dämpfen die Elasticität

genommen ist, oder bekommen Risse.

Diese Schwierigkeiten sollen durch die Behandlungsweise des Holzes, wie sie von M. J.

Nordmann in Dresden vorgeschlagen

wird, völlig beseitigt sein. Nach den Mittheilungen des

technologischen Gewerbemuseums in Wien, 1881 S. 113 werden solche Räder für

Straſsenfuhrwerke aus

bestem Eschenholze hergestellt. Die Felgen und Speichen werden in Latten von

entsprechender Gröſse vorgeschnitten, gedämpft, in guſseisernen Formen gebogen (vgl.

Kuskop 1881 239 * 16)

und allmählich ohne Anwendung groſser Hitze in gleichmäſsiger Temperatur getrocknet.

Die auf Maschinen vorgearbeiteten Theile, Felgen und Speichen, werden imprägnirt, so

daſs weder Hitze, noch Feuchtigkeit die einmal gegebene Form beeinflussen können,

ein Schwinden oder Quellen also keine bedeutende Formänderung hervorruft.

Die von Nordmann angegebenen Räderconstructionen (* D.

R. P. Kl. 63 Nr. 12829 vom 10. Juni 1880) unterscheiden sich in der Art der Stellung

der Speichen zu einander, in deren Befestigung am Felgenkranz und endlich darin,

daſs bei einzelnen Ausführungen Theile des Felgenkranzes und der Speichen aus einem

Stück hergestellt sind. Der Felgenkranz ist gewöhnlich aus einem Stück hergestellt

und an den Verbindungsstellen zusammengeplattet, so daſs ein Spalten der Felge oder

eine Undichtigkeit am Stoſs unmöglich wird. Die Speichen sind der Wagengattung

entsprechend nach verschiedenen Curven gebogen, in der Mitte am schwächsten und an

den Enden stärker, damit Stöſse beim Fahren von den Speichen aufgenommen, nicht aber

auf die Speichenverbindungen mit der Felge und der Nabe übertragen werden. Die

Verbindungen der Speichen an der Felge sind aus langen Holzzapfen gebildet, welche

an den Speichenfüſsen angefräst und der Längsrichtung nach in die Felge eingelassen

sind. Die in der Nabe vereinigten doppelkeilförmigen Speichenenden werden stark

zusammengepreſst und von den conisch hohl gedrehten eisernen Nabenplatten

zusammengehalten, so daſs dieselben weder aus der Nabe gezogen, noch in dieselbe

eingedrückt werden können.

Die Patentschrift gibt folgende verschiedene Constructionen an. Die Räder Fig.

16 und 17 Taf. 33

weisen gebogene Speichen auf und eine eintheilige Felge, welche in Fig. 16

stumpf zusammenstoſsen, in Fig. 17

verblattet sind. Damit die untere Speiche vertical auf der Fahrbahn steht, sind die

Speichen für gesenkte Achsschenkel geneigt construirt und flach auf der Innenseite

der Felge angeschraubt. Die Zwischenräume zwischen den Speichenenden in der Nabe

sind durch Holzkeile b ausgefüllt, oder es kann, wie in

Fig. 16, die Nabe aus den Speichen selbst gebildet sein. Die Speichen in

Fig. 17 sind abwechselnd versetzt. Um hier eine gröſsere Steifigkeit

gegen seitliche Stöſse herbeizuführen, ist eine Metallscheibe p in die zweitheilige Nabe eingeschaltet und die durch

die Verschränkung der Speichen offen bleibenden Räume durch die Keile b ausgefüllt. Die keilförmigen Zwischenlagen u zwischen Felge und Speiche sollen ein Festsetzen von

Steinen u. dgl. verhindern.

Fig.

18 zeigt ein Rad ohne besonders aufgesetzte Felge. Die Speichenenden sind

in Theile des Felgenkranzes umgeformt und unter einander durch Schrauben s befestigt Nach Fortnahme der Schrauben s kann sonach eine schadhaft gewordene Speiche sammt

ihrem Felgenkranzstücke seitwärts aus dem Rade geschoben und durch eine neue ersetzt

werden. – In Fig. 19 ist

ein Rad dargestellt, dessen symmetrisch gebogene Doppelspeichen an ihrem inneren

Ende Naben bilden, während der mittlere äuſsere Theil derselben stärker bleibt und

entweder durch Einlassen, oder stumpf an einem ein- oder mehrtheiligen Felgenkranze

befestigt wird. Es kann auch bei Anwendung dieser Speichenform ein Radreifen direct

auf dem stärksten Theile der Speichen befestigt werden. Jedes Paar dieser

gleichmäſsig ausgebogenen Speichen steht für sich frei oder kann mit dem

benachbarten verschlungen sein, um eine gröſsere Steifigkeit gegen Seitenstöſse zu

erlangen. Für diesen Zweck wird auch eine Platte p wie

in Fig. 17 vorgeschlagen.

Diese Räder sollen mit groſser Energie wie ein Gummiball wieder zurückspringen, wenn

man sie auf Steine wirft. Als Hauptvortheil wird genannt, daſs beim schnellen Fahren

die Wirkungen der Unebenheiten des Pflasters durch die Räder ausgeglichen werden,

die leicht zitternden Wagenachsen den Wagenkörper ohne Stoſs tragen und die

Wagenfeder besser zur Wirkung gebracht werden, also ein geringeres Schleudern des

Wagens eintritt. Es sind diese Räder für leichte, wie schwere Wagengattungen

gleichmäſsig empfehlenswerth.

Mg.

Tafeln