| Titel: | Ueber Neuerungen an Nähmaschinen. |

| Autor: | Gl. |

| Fundstelle: | Band 242, Jahrgang 1881, S. 415 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an Nähmaschinen.

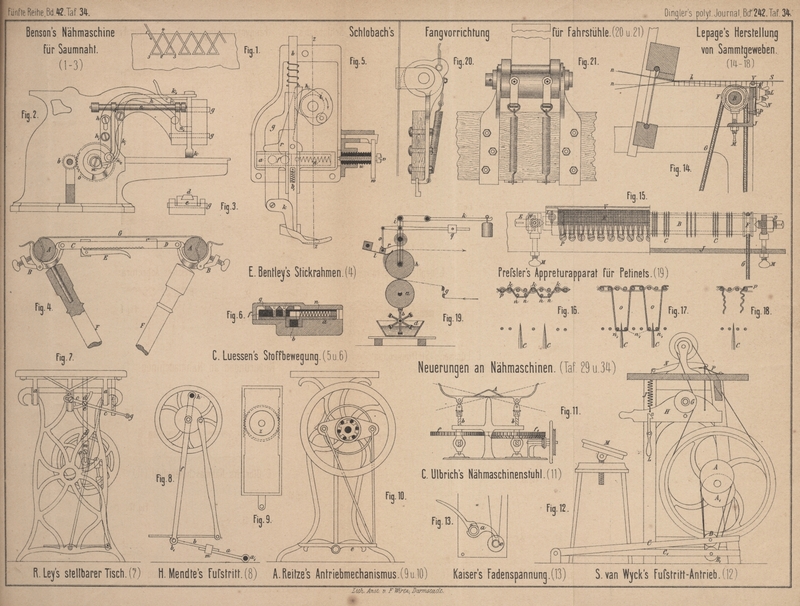

Mit Abbildungen auf Tafel 34.

(Patentklasse 52. Fortsetzung des Berichtes S. 348

d. Bd.)

Ueber Neuerungen an Nähmaschinen.

2) Nähmaschinen und Hilfsapparate für elastische Naht.

Für die Herstellung einer französischen Naht oder Saumnaht (Fig.

1 Taf. 34) hat G. Benson in

Belfast (* D. R. P. Nr. 11700 vom 29.

November 1879) der Schiffchen-Nähmaschine folgende Einrichtung gegeben:

Der Stoffdrücker k (Fig. 2),

hier zugleich Transporteur, wird durch eine Feder beständig abwärts gepreſst. Eine

auf- und niedergehende Bewegung erhält k durch den

Hebel k1 dessen Ende

auf der Hubscheibe m aufliegt; dieselbe ist fest mit

dem Zahnrad o verbunden, welches durch ein Getriebe b umgedreht wird. Auf der vorderen Ebene des Zahnrades

o sind Erhöhungen angegossen, welche auf die

Schraube n2 wirken;

letztere befindet sich in einem Arme der Wendewelle n,

welche den unter einen rechten Winkel gebogenen Arm n1 trägt. Der Arm

n1 greift in einen

Schlitz des Stoffdrückers und bewegt denselben daher in Richtung der Naht Die

Nadelstange d (Fig. 3)

gleitet in einer Schwalbenschwanz-Führung e auf und ab.

Der Führung e und somit der Nadelstange d kann aber auch eine seitliche Bewegung längs der

Schiffchenbahn ertheilt werden. Hierzu sind die an e

befestigten Führungswalzen g angebracht, während die

Bewegung durch die Verbindungsstange h, Hebel h1 und eine

Curvenscheibe ausgeführt wird. Das Ende von h kann

mittels einer Schraube in verschiedener Höhe drehbar befestigt werden, um die

seitliche Bewegung der Nadelstange veränderlich zu machen.

Der Arbeitsgang der Maschine ist nun folgender: Nachdem der Stich 1 (Fig. 1)

gebildet worden und die Nadel aus dem Stoff getreten ist, werden Nadelstange und

Stoffrücker k bewegt. Hierauf sticht die Nadel im Punkt

2 ein, während der Stoffrücker gehoben wird und um die Hälfte seines ursprünglichen

Vorschubes – dieser hat die Gröſse von 3 bis 5mm –

zurückgeht, um hierauf wieder in die untere Stellung zu gelangen und auf den Stoff

zu drücken. Die Nadel tritt aus dem Stoff und der Stoffrücker vollendet seine

Rückwärtsbewegung. Die Nadel sticht nun im Punkt 3 ein,

wird wieder gehoben, Stoffrücker und Nadelstange werden zur Seite bewegt, um hierauf

den Stich im Punkt 4 vorzunehmen u.s.w.

3) Hilfsapparate für Ziernähte.

Einen neuen Stickrahmen von E. Bentley in New-York hat

nach dem Scientific American, 1881 Bd. 44 S. 242 die

aus Fig. 4 Taf. 34 ersichtliche Construction. Jede der beiden hölzernen

Walzen A besteht aus zwei Theilen, zwischen welche der

zu bestickende Stoff G gebracht wird. Diese Holzwalzen

liegen an den Enden in den Klemmapparaten B auf und

jeder derselben bildet den Kopf der Gestellstücke F,

welche X-förmig über einander gelegt sind und die Arbeit in Tischhöhe halten. Um den

Stoff anzuspannen, ist mit dem linksseitigen Klemmapparat ein unten eingekerbter

Eisenstab C verbunden, während an dem rechtsseitigen

der Stab D mit der Sperrklinke E angebracht ist. Der Stickrahmen kann zusammen geklappt werden und ist

dann bequem weiter zu schaffen.

4) Vorrichtungen und Apparate, für beliebige Näh- oder

Stickmaschinen verwendbar.

Eine sinnreiche, wenn auch etwas umständliche Stofftransportirung gibt C.

Luessen in Celle bei Hannover (*

D. R. P. Nr. 13364 vom 14. August 1880) an, welche

vermeiden soll, daſs der untere, vom Stoffrücker berührte Stoff mehr fortgerückt

wird, als der von dem Presserfuſs gefaſste obere Stoff, in Folge dessen der untere

Stoff, namentlich bei elastischer Waare, verkürzt an den oberen genäht würde. Die

Stoffdrückerstange b (Fig. 5 und

6 Taf. 34) kann auf die gewöhnliche Weise durch einen kleinen, in der

Figur nicht eingezeichneten Hebel gehoben werden, um den Stoff darunter zu bringen;

an dieselbe ist der senkrechte Schenkel der Kreuzführung a verschiebbar angebracht und in der Stirnplatte gelagert. In die

Stoffdrückerstange selbst ist eine Nuth eingearbeitet, in welche eine Feder b1 eingelegt ist, die

gegen einen fest mit der Kreuzführung verbundenen Bolzen drückt und so die erstere

trägt. An dem horizontalen Theil derselben ist ein prismatisches Stück f verschiebbar angeordnet, das durch die Feder n, welche sich gegen den in a befestigten Bolzen stemmt, nach rechts bewegt wird. An das Prisma f

ist der Theil g geschraubt, dessen oberer Schenkel somit an das

Excenter h angedrückt wird. Der lange Schenkel des

Winkelhebels r, welcher drehbar mit dem Stoffdrücker

verbunden ist, liegt an einem Excenter i und besitzt

eine solche Neigung, daſs er senkrecht zu stehen kommt, wenn der wirkende Arm des

Excenters am gröſsten ist, was allerdings zur Folge hat, daſs selbst beim Nähen

verschieden starker Stoffe die Bewegungsgröſse des Winkelhebels r die gleiche bleibt. An dem unteren Schenkel von g ist der Fuſs k

angeschraubt, welcher Stoffschieber heiſsen mag, zum Unterschied von dem bei dieser

Maschine auch vorhandenen Transporteur, welcher wie gewöhnlich unter der Nähplatte

angeordnet ist.

Geht die Nadelstange, deren Lage durch die Linie zz angedeutet ist, empor, so wird durch Excenter i und Hebel r der Stoffschieber herabgedrückt

und dafür die Presserstange b gehoben. Hierauf wird

durch das Excenter h der Stoffschieber, zugleich aber

auch der untere Transporteur zur Seite bewegt, wonach der Stoffschieber wieder

gehoben, die Presserstange gesenkt wird und die Nadel von Neuem in den Stoff

einsticht.

Um die seitliche Bewegung des Stoffschiebers h verändern

zu können, ist die steile Schraube u mit Scheibe w angebracht, welche nach einer Umdrehung den

Stoffschieber aus dem Bereich des Excenters bringt, so daſs sich dieser nur noch

hebt und senkt. Die Theilung der Scheibe w, welche

durch Zeiger e eingestellt werden kann, entspricht

genau der Theilung für die Bewegung des unteren Transporteur. Die schwächere

Schraube v dient zur Justirung. Mittels der vorher

erwähnten Einrichtung kann man natürlich auch den einen Stoff in Fältchen an den

anderen nähen.

Um den Nähmaschinentisch in eine beliebige Höhe zu bringen, hat

Rud. Ley zu Arnstadt in Th. (* D. R. P. Nr. 11186

vom 14. Februar 1880) die in Fig. 7 Taf.

34 skizzirte Einrichtung getroffen. Unterhalb der Tischplatte sind auf jeder Seite

der Maschine drei Prismen a angebracht, welche sich in

entsprechenden Führungen der Gestellwände auf und nieder bewegen lassen. Diese

Verschiebung erfolgt auf beiden leiten durch die Hebel c, welche unter sich durch eine Stange bei g

verbunden sind und sich um e drehen können. Ein

Vorstecker, in eines der Löcher von i gebracht, sichert

die Höhenlage des Tisches. Damit aber auch der

Riemen immer gleiche Länge behält, sind die Bolzen für das Schwungrad an den

Hängearmen d befestigt, während durch eine Schraube o in der Führung m des

Hängearmes der letztere festgestellt werden kann. Die Pleuelstange besteht aus zwei

durch eine Schraube mit einander verbundenen Theilen.

Die von H. Mendte in

Bremerhaven (* D. R. P. Nr. 11894 vom

13. März 1880) angegebene Anordnung des Fuſstrittes bezweckt, die Entfernung desselben von

der an der Nähmaschine arbeitenden Person beliebig verändern zu können. Hierzu hängt

die ganze Tretvorrichtung zu beiden Seiten an den Bolzen h (Fig. 8 Taf.

34) des Gestelles. Das Ende b1 der Stäbe f wird durch die Stange ba gehalten, welche ihrerseits mittels Bolzen a1 an das Gestell

befestigt sind. Nach Lösung der Klammer m kann der um

die Achse b1

schwingende Fuſstritt beliebig vor- oder zurückgezogen werden.

Fig.

9 und 10 Taf. 34

zeigen einen Betriebsmechanismus von A. Reitze in

Hannover (* D. R. P. Zusatz Nr. 12766

vom 15. September 1880). Derselbe besteht in der Hauptsache aus einem

doppelten Schaltwerk, welches entweder durch Sperrzähne, oder Klemmrollen wirkt, und

ist im letzteren Falle mit der Bourdin'schen Fuſstrittbewegung identisch (vgl. 1876

222 * 415. 1873 210 * 436.

1874 213 * 7). Der Antrieb vom Fuſstritt e erfolgt entweder mittels zweier Zugstangen, oder

mittels zweier zu einem Rahmen verbundenen Zahnstangen (vgl. Fig. 9),

welche in zwei die erwähnte Schaltvorrichtung einschlieſsende Zahnräder z greifen. Durch diesen Bewegungsmechanismus kann der

Tritt beliebig schnell und beliebig weit auf und nieder bewegt werden, ganz wie es

der arbeitenden Person am bequemsten ist.

Eine andere eigenthümliche Antriebsvorrichtung für Näh- und

andere Maschinen hat sich C. Ulbrich in

Chemnitz (* D. R. P. Nr. 12212 vom

11. Mai 1880) in drei verschiedenen Ausführungen, welche alle auf

gleichem Principe beruhen, patentiren lassen. Der Sitz A (Fig. 11

Taf. 34) schwingt um die mittlere Stütze, wenn die arbeitende Person auf die eine

oder die andere Seite sich neigt. Diese Bewegung wird mittels steiler Schrauben b, wovon die eine rechtes, die andere linkes Gewinde

besitzt, auf die Zahnräder f und f1 übertragen. Die

Schrauben sind so in ihren oberen Hülsen gelagert, daſs sie sich nur nach einer

Seite drehen können. Das Rad f1 treibt durch Kegelräder die Schwungradwelle. (Vgl.

1880 235 * 29. 1881 239

82.)

Auf der Schwungradwelle des Nähmaschinengestelles von D. S. van

Wyck in Fishkül Plains, Nordamerika

(* D. R. P. Nr. 11888 vom 6. Juni 1880) sind die

excentrischen Scheiben A, A1 (Fig. 12

Taf. 34) festgekeilt. Diese sind durch Riemen mit der Rolle B bezieh. B1

der Tritte C und C1 verbunden. Die Antriebschnur geht über die

Spannrolle G, die am Hebel H befestigt ist und beständig durch die Feder J angedrückt wird. Soll die Nähmaschine angehalten werden, so drückt man

den Hebel H nieder; dadurch entfernt sich die Rolle von

der Schnur, der Bremsschuh N kann sich durch die Feder

P heben und an seine Bremsscheibe anlegen, wodurch

der Stillstand fast augenblicklich erfolgt. Der Hebel H

wird durch einen Sperrhaken L in dieser Lage gehalten.

Auſserdem kann sich der Sitz M in der Schraube, mit

welcher er höher oder tiefer gestellt werden kann, frei bewegen. Diese Vorrichtung wurde

bereits in D. p. J. 1881 240 441 kurz erwähnt.

Gebrüder

Kaiser in Kaiserslautern (* D. R. P. Nr. 13403 vom 9. October 1880) heben dadurch die

Spannung des Oberfadens nach beendigtem Nähen auf, daſs sie das Hebelende a (Fig. 13

Taf. 34) zwischen die Spannscheiben e treten

lassen.

Gl.

Tafeln