| Titel: | Neue Herstellung von Sammtgeweben. |

| Autor: | H. F. |

| Fundstelle: | Band 242, Jahrgang 1881, S. 420 |

| Download: | XML |

Neue Herstellung von Sammtgeweben.

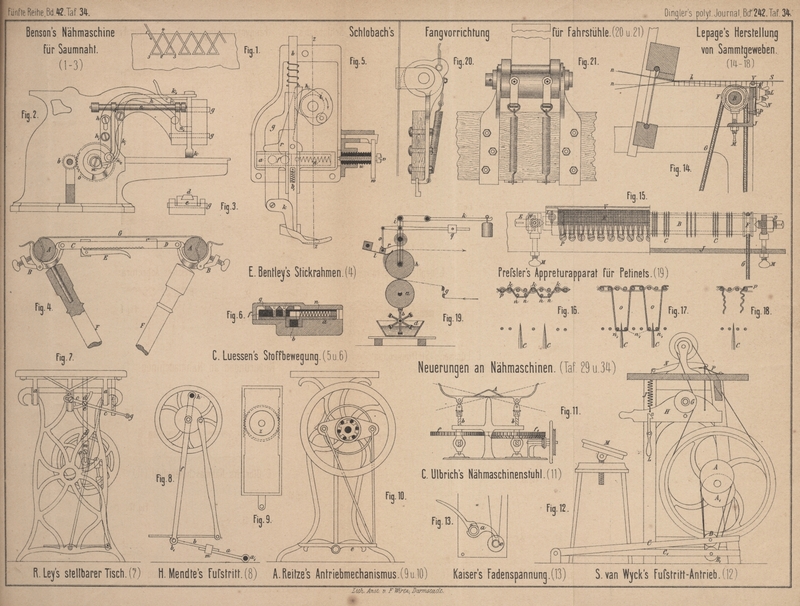

Mit Abbildungen auf Tafel 34.

Lepage's Herstellung von Sammtgeweben.

In dem Bulletin de la Société d'Encouragement, 1881 Bd.

8 S. 289 wird auf ein neues Arbeitsverfahren zur Erzeugung glatter und gemusterter

Sammtgewebe aufmerksam gemacht, welches nach dieser Quelle zwar noch nicht

industrielle Verwerthung gefunden, für dessen Brauchbarkeit aber zahlreiche Versuche

sehr günstig sprechen.

Während bei den nach der bisher üblichen Methode erzeugten Sammtgeweben, deren Flor

von Schuſsfäden gebildet wird (Schuſssammte), die Länge und Dichte des Flors stets

in einem bestimmten Verhältniſs zu einander stehen, stellt der Erfinder des

genannten Verfahrens, der Franzose Lepage in Bernot

(Aisne), Schuſssammt dar, Welcher bezüglich der Güte des Flors dem eigentlichen oder

Kettensammt nicht nachstehen soll. Die Wahrheit dieser Behauptung dürfte sich

bestätigen, da das angewendete Arbeitsverfahren mit dem bei der

Kettensammtfabrikation üblichen im Princip übereinstimmt.

Die dort benutzten Sammtnadeln sind hier durch schwache Metalldrähte ersetzt, welche

unterhalb der Stoffkette k (Fig. 14 und

15 Taf. 34) eine zweite mit dieser gleich hoch im Riet stehende Kette n bilden. Befestigt sind die einzelnen Drähte

(Sammtnadeln) einerseits an dem Brustbaum J des

Stuhles, andererseits unter Zwischenschaltung von elastischen Schnüren oder

Drahtspiralen an einer dem Streichbaum nahe und parallel liegenden Schiene. Zur

Anspannung dieser Drähte dienen die Schrauben P; ihren

gegenseitigen Abstand sichert der an der Vorderseite des Brustbaumes mittels der

Schrauben L befestigte Kamm K, dessen Zahntheilung mit derjenigen des Rietblattes übereinstimmt. Der

Abstand zwischen Drahtkette und Zeugkette bestimmt die Länge der zu bildenden

Noppen. Die Sammtnadeln n verbleiben bei der

Fachbildung für das Eintragen des Polschusses entweder in ihrer Tieflage, oder

werden mittels einer Jacquardmaschine in das Oberfach der Zeugkette gehoben; sie

bilden dann ebenfalls ein offenes Fach, durch welches die Polschütze gleitet.

Für die richtige Einbindung des Polfadens in das Grundgewebe muſs zwischen je zwei

oder mehr benachbarten Oberfachdrähten stets mindestens ein Zeugkettenfaden in das Unterfach gebracht

werden. Nach erfolgtem Schluſs des Zeugfaches läuft daher der Polfaden p unterhalb der Nadeln n

und oberhalb der Kettenfäden k hin, wie dies aus Fig.

16 zu ersehen. Die Senkung der Sammtnadeln n

in die Anfangslage n1

bewirkt Herabziehen des unter ihnen liegenden Polfadens, so daſs dieser die Noppen

o bildet (Fig. 17),

welche dann bei dem Vorschreiten des Gewebes gegen den Brustbaum durch die

Kreismesser C aufgeschnitten werden (Fig.

18).

Diese Kreismesser sind auf einer parallel zum Brustbaum liegenden Welle B in solcher Zahl und solchem gegenseitigen Abstand

befestigt, daſs je eines derselben zwischen zwei Sammtnadeln eintritt. Zur

Erleichterung des Schnittes und längeren Erhaltung der Schneide empfängt die

zwischen den Spitzen D und E gelagerte Messerwelle von der Jacquardmaschine eine periodische Drehung,

mittels der über die Rolle F gelegten Schnur G. Zur richtigen Einstellung der Messer dienen die

Schrauben M und N. Das

fertige Sammtgewebe wird über den Glasstab V

abgeleitet.

Durch die Anwendung der Jacquardmaschine zur Nadelbewegung ist die Erzeugung von

Noppen an irgend einer Stelle des Grundgewebes ermöglicht, also das Hervorbringen

beliebig gestalteter Muster, zwischen denen der Polfaden durch die Stoffkette

eingebunden ist. Beliebige Farbmuster lassen sich dagegen leicht durch

verschiedenfarbigen Polschuſs auf einem Stuhl mit Wechsellade erzeugen. Die Länge

des Flors bestimmt der Abstand der Drähte von der Zeugkette und die Zahl der

benachbarten Drähte, welche gleichzeitig in das Oberfach gehoben werden.

H. F.

Tafeln