| Titel: | Ueber Brennen von Thonwaaren, Kalk, Cement und Gyps. |

| Fundstelle: | Band 242, Jahrgang 1881, S. 427 |

| Download: | XML |

Ueber Brennen von Thonwaaren, Kalk, Cement und

Gyps.

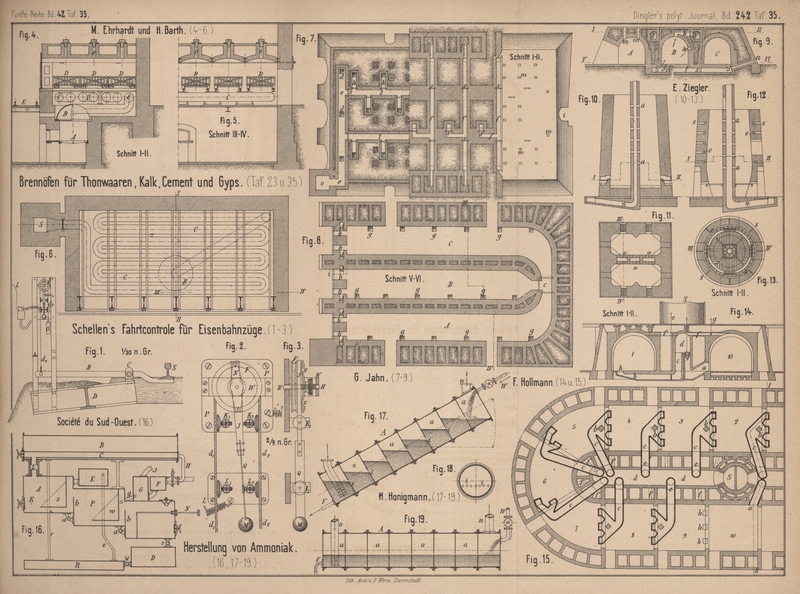

Mit Abbildungen auf Tafel 35.

(Patentklasse 80. Fortsetzung des Berichtes S. 273

d. Bd.);

Ueber das Brennen von Thonwaaren, Kalk, Cement und

Gyps.

Der Gypsbrennofen für ununterbrochenen

Betrieb von M. Ehrhardt in Wolfenbüttel und

H.

Barth in Braunschweig (* D. R. P. Nr. 12284 vom 2. Mai 1880) ist mit einfachen, auf

Trägern ruhenden Kappen abgewölbt. Die auf dem Rost A

(Fig. 4 bis 6 Taf. 35)

entwickelten Heizgase gehen von der Glocke B aus durch

das Schlangenrohr C zum Schornstein S. Ueber diesem Rohrsystem sind Eisenbahnschienen

angebracht, auf denen kleine, 1m im Quadrat

haltende und in ihren Wandungen durchbrochene eiserne Wagen D mit dem zu entwässernden Gyps stehen. Die Beschickung des Ofens wird

mittels einer auf dem Geleise E laufenden Schiebebühne

bewerkstelligt, welche jedesmal 3 Wagen aufnimmt. Die Mündungen des Ofens werden

durch eiserne Thüren verschlossen; die entwickelten Wasserdämpfe entweichen durch

Zuglöcher e.

Der Ziegelbrennofen mit drei Kammern

von G.

Jahn in Berlin (* D. R. P. Nr. 13565 vom 17. August 1880) soll die Vortheile der gröſseren

Oefen auch für kleineren Betrieb ermöglichen. Zu diesem Zweck werden drei je 20 bis

30 Tausend Vollsteine fassende Brennkammern A, B und

C (Fig. 7 bis

9 Taf. 35) bei c verbunden. Die mittlere

Kammer ist von i aus zugänglich. Beim Betriebe wird,

nachdem Kammer A und B

vollgesetzt sind, Kammer A befeuert und B von der abgehenden, bei c eintretenden Hitze vorgewärmt. Es entweichen hierbei die Feuergase aus

B durch die mit Glockenabschluſs versehenen

Rauchabzüge d in den Rauchsammler e und Schornstein o. Ist

A fertig gebrannt, so schlieſst man die Schieber in

c; es tritt eine Pause ein, während welcher Zeit

die inzwischen vollgesetzte Kammer C von der aus der

abkühlenden Kammer A gezogenen Hitze vorgeschmaucht

wird. Die Unterführung heiſser Luft geschieht durch die Kanäle f, welche mit Schiebern s

versehen sind und durch Oeffnungen g in die Kammersohle

münden. Mittels durch die Kanäle n eingelassener kalter

Luft kann man die Temperatur anfangs niedrig halten und dann nach Bedarf steigern.

Die Schmauchgase werden durch Kanäle k in die mit

Schieber z versehenen Schmauchsammler l geleitet und gelangen durch Rauchsammler e in den Schornstein. Ist C gehörig ausgeschmaucht, so wird B befeuert

und C vorgewärmt, in welcher Zeit A entleert und vollgesetzt wird. Hierauf wird A von B geschmaucht,

Vorauf dann in C Feuer und in A Vorfeuer gebracht wird u.s.w. Das Anfeuern geschieht von b aus, worauf dann der ganze Ofenkanal durch Befeuern

von oben mittels der Schürlöcher m in volle Glut gebracht wird, so daſs 3

bis 4 Tage nach dem Anfeuern bei vorangegangenem Ausschmauchen und Vorwärmen der

Brand fertig sein kann.

Um bei Schachtöfen zum Brennen von Kalk

und Cement einen gleichmäſsigen Brand zu ermöglichen, will E.

Ziegler in Heilbronn a. N. (* D. R. P. Nr. 12592 vom 7. Februar 1880) mitten im Ofen

Wände oder Säulen aufführen. Sind dieselben hohl und mit Schlitzen a (Fig. 10 und

11 Taf. 35) versehen und entweder erhöht, oder mit einem Gebläse

verbunden, so werden die Feuergase nach der Mitte zu gesaugt (vgl. Verkonteren 1880 237 * 292).

Flugasche u. dgl. kann von dem Gang n aus entfernt

werden.

Um in Cementschachtöfen die Bildung von Kohlenoxyd zu vermeiden, werden in der

Auſsenwand des Ofens (Fig. 12 und

13 Taf. 35) in verschiedenen Höhen ringförmige Kanäle e angebracht, welche mit der äuſseren Luft durch

verschlieſsbare Oeffnungen s und mit dem Innern des

Ofens durch Schlitze in Verbindung stehen, so daſs überall hin frische Luft

zugeführt werden kann.

Der Ringofen von F.

Hollmann in Berlin (* D. R. P. Nr. 13391 vom 21. Januar 1880) soll dadurch eine

gleichmäſsigere Vertheilung der Hitze erzielen, daſs die Gase nicht wie bisher durch

Seitenöffnungen a (Fig. 14 und

15 Taf. 35) abgesaugt werden – zum Vergleich zeigt Kammer 10 diese Einrichtung –, sondern durch Oeffnungen h in der Sohle, welche unter dem Boden durch drei Züge

b zum Fuchs c mit

Schieber e führt. Um eine Condensation der in den

Feuergasen vorhandenen Wasserdämpfe an den neu eingesetzten Steinen zu verhindern,

sind obere Feuerleitungszüge f mit Schieber g angebracht, welche die Wasserdämpfe in den

Rauchsammler d und Schornstein S abführen sollen.

Tafeln