| Titel: | Neuerungen an Speiserufern für Dampfkessel. |

| Autor: | Whg. |

| Fundstelle: | Band 243, Jahrgang 1882, S. 9 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Speiserufern für

Dampfkessel.

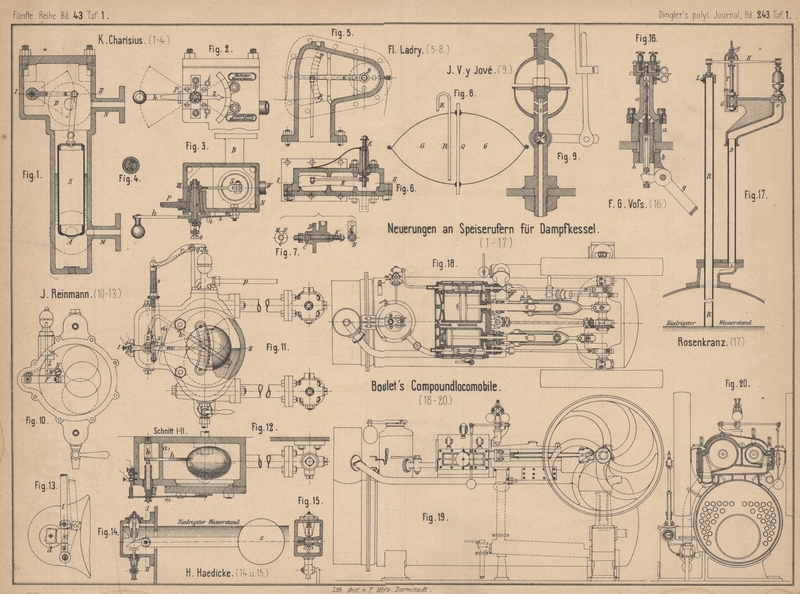

Patentklasse 13. Mit Abbildungen auf Tafel 1.

Neuerungen an Speiserufen für Dampfkessel.

Die gewöhnlichen Dampfkessel-Speiserufer bestehen bekanntlich aus einem Schwimmer,

welcher, im Kessel selbst oder in einem besonderen Gehäuse untergebracht, durch

Zugstangen und Hebel o. dgl. mit einem Hahn oder Ventil in Verbindung steht. Bei zu

tiefem, häufig auch bei zu hohem Wasserstande wird von dem Schwimmer der Hahn oder

das Ventil geöffnet und dadurch dem Dampfe der Zutritt zu einer Alarmpfeife

gestattet. Trotz der Gefahr, daſs die in der Regel benutzten Hohlschwimmer leck

werden und dann den Dienst versagen können, scheinen diese Anordnungen doch vielfach

in Gebrauch zu sein. Es sind für dieselben die folgenden Neuerungen zu

verzeichnen.

Karl Charisius in Duisburg (* D. R. P. Nr. 14443 vom

11. December 1880) benutzt einen kegelförmigen Hahn v

(Fig. 1 bis 4 Taf. 1),

welcher in einem nach

auſsen offenen Gehäuse ruht. Der von innen auf den Hahn wirkende Dampfdruck wird

durch eine zugespitzte Stellschraube o aufgenommen, so

daſs bei genauer Einstellung die Reibung sehr gering ausfällt. Um die Stellung der

Schraube controliren zu können, ist an derselben ein Zeiger w angebracht (vgl. Fig. 2). Der

Hahnkegel ist mit einer Längsbohrung und zwei Querbohrungen m und n (Fig. 4)

versehen. Erstere ist auſsen durch die Schraube q

verschlossen; von letzteren trifft die eine bei tiefstem, die andere bei höchstem

Wasserstande mit der zur Dampfpfeife P führenden

Bohrung im Gehäuse zusammen. Eine Bewegung über die äuſsersten Stellungen hinaus

wird durch die Stifte i verhindert. Der auf der

Hahnachse angebrachte Zeiger z läſst den Wasserstand

erkennen und der mit z verbundene Handgriff h ermöglicht, jederzeit den Hahn in die Grenzstellungen

zu bringen, um den Zustand der Vorrichtung zu untersuchen. Sollten die Bohrungen

verstopft sein, so kann man nach Fortnahme der Schrauben o und q durch den Hahnkegel hindurchstoſsen

und die Querbohrungen von der Pfeife aus reinigen. Das rohrartige, oben erweiterte

Gehäuse, in welchem der Schwimmer S untergebracht ist,

steht durch die Stutzen A und B mit dem Kessel in Verbindung; die Stutzen M

und N können zur Anbringung eines Wasserstandsglases

benutzt werden.

Florent Ladry in Brüssel (* D. R. P. Nr. 12125 vom 17.

Juni 1880) verwendet einen Scheibenhahn (vgl. 5 bis 7 Taf. 1). Auf der Achse des

Hebels E, an welchem der Schwimmer hängt, ist eine mit

zwei Bohrungen M und N

(Fig. 7) versehene Scheibe C angebracht.

Dieselbe wird durch den Dampfdruck und auſserdem durch eine Feder K gegen die in das Gehäuse eingesetzte Büchse B gepreſst, welche die Dampfpfeife aufnimmt und mit dem

entsprechenden Kanal versehen ist. Die Bohrungen können hier erst nach Fortnahme der

Büchse B gereinigt werden. Die beiden Stifte P und P1 (Fig. 5),

gegen welche der auch hier vorhandene Zeiger in den Grenzlagen schlägt, stehen durch

Drähte mit einem elektrischen Läutewerk in Verbindung, wodurch der tiefste und

höchste Wasserstand an jedem beliebigen Orte angezeigt werden kann.

Eine besondere Einrichtung, welche den Zweck hat, den Schwimmer von dem äuſseren

Drucke zu entlasten, zeigt Fig. 8.

Auſser der durch den Schwimmer G hindurchgehenden,

abgedichteten und zur Aufnahme der Stange bestimmten Röhre Q ist noch eine fast bis zum tiefsten Punkte in den Schwimmer hinabgehende

und auſsen umgebogene Röhre R angebracht, welche dem

Dampfe den Zutritt in das Innere des Schwimmers gestattet. Das bei der Abkühlung

sich niederschlagende Wasser soll durch den bei späterer Erwärmung sich bildenden

Dampf wieder aus dem Schwimmer hinausgetrieben werden. Da indessen die Temperaturen

auſserhalb und innerhalb des Schwimmers sich nicht so schnell und vollkommen

ausgleichen wie die Spannungen, so wird das Austreiben des Wassers wohl nicht immer

in wünschenswerthem Maſse stattfinden.

Um das bei Wassermangel ertönende Signal von dem bei

Wasserüberfluſs erschallenden unterscheiden zu können, hat J. V. y Jové in Barcelona (Erl. * D. R. P. Nr. 7208 vom 16. April 1879)

dem in gewöhnlicher Weise angeordneten Hahn zwei Bohrungen m und p (Fig. 9 Taf.

1) von verschiedenem Durchmesser gegeben. Bei eintretendem Wassermangel führt die

weitere Bohrung m den Dampf zur Pfeife, es ertönt dann

ein kräftiges Signal; bei Wasserüberfluſs strömt der Dampf durch die enge Bohrung

und gibt einen schwächeren Ton. Eine ähnliche Einrichtung lieſse sich auch bei den

vorgenannten Apparaten treffen.

Bei dem Speiserufer von J. Reimann

in Paris (* D. R. P. Nr. 10190 vom 25. Januar 1880 nebst Zusatz * Nr. 13543 vom 24.

October 1880) befindet sich der Schwimmer in einem trommelartigen Gehäuse und ist

direct an einem Hebelarm befestigt. Fig. 10

Taf. 1 zeigt die zuerst patentirte Anordnung (Nr. 10190). Der den Schwimmer tragende

Arm F hebt, sobald er aus der gezeichneten mittleren in

eine geneigte Lage übergeht, das Ende m des um N drehbaren Armes M,

welcher in bestimmten Grenzlagen mittels der Stange L

ein Pfeifenventil öffnet. Auf der Achse von F ist

auſserhalb des Gehäuses wie bei Fig. 2 und

5 ein Zeiger angebracht.

Die neuere, in Fig. 11 bis

13 Taf. 1 dargestellte Anordnung zeigt der ersten gegenüber wesentliche

Verbesserungen. Um die Zeigerwelle, welche in bekannter Weise durch einen conischen

Ansatz abgedichtet ist, möglichst dünn ausführen zu können, ist der den Schwimmer

tragende Arm h mit einer Hülse auf einen in die

Gehäusewand geschraubten Stift gehängt und mit der Zeigerwelle durch eine kleine

Kurbel gekuppelt (vgl. Fig. 12).

Es sind ferner die zum Oeffnen des Pfeifenventiles dienenden Theile auſserhalb des

Gehäuses angebracht, und zwar bestehen dieselben hier aus einer Stange tu, welche, bei z mit

einem Gelenk versehen, sich nach einer Seite (in der Zeichnung nach rechts)

durchdrücken läſst, und dem Hebel r, der sich mit dem

kürzeren Arm auf die Ventilspindel q stützt. Durch die

Feder s wird das Ventil in der gezeichneten labilen

Lage der Stange tu auf seinen Sitz gepreſst. Das

Durchdrücken dieser Stange erfolgt mittels einer auf der Zeigerwelle befindlichen

rechteckigen Knagge d (Fig. 13),

welcher eine Knagge e auf der Stange u gegenüber steht. Sobald dasselbe stattgefunden hat,

werden die Theile durch die Feder s in die punktirt

angedeutete Stellung geschnellt. Der Hebel r wird dabei

von dem Federdruck entlastet, so daſs der Dampf das Pfeifenventil öffnen kann. Die Theile müssen

darauf von Hand wieder in die labile Gleichgewichtslage zurückgeführt werden, um das

Ventil zu schlieſsen und den Apparat wieder wirkungsfähig zu machen. Der Dampf wird

der Pfeife durch das Rohr p direct vom Kessel, nicht

wie früher aus dem Schwimmergehäuse, zugeführt, weil durch das Entweichen des

Dampfes eine Störung in der Bewegung des Schwimmers und Zeigers entstand. Die

Verlängerung des Zeigers m nach rückwärts kommt in den

äuſsersten Stellungen mit Stiften o und o1 in Berührung, stellt

hierdurch einen Stromschluſs her und setzt ein an geeignetem Orte aufgestelltes

Läutewerk in Gang. Die Zeigerverlängerung kann ferner auch dazu benutzt werden, die

stetige Veränderung der Wasserstandshöhe auf einen langsam gedrehten Papiercylinder

aufzeichnen zu lassen.

Eine zweckmäſsige Neuerung ist die Anordnung der Wand a1 in dem Schwimmergehäuse, welche, den

höchsten Wasserstand überragend, die Zeigerwelle vor dem schädlichen Einflüsse des

vielleicht schlammigen Kesselwassers bewahrt, da sich in der durch a1 abgetrennten Kammer

nur Condensationswasser ansammeln kann. Zu bemerken ist noch, daſs das Pfeifenventil

zugleich als Sicherheitsventil wirken kann, ohne daſs das

Oeffnen desselben bei Wassermangel oder Wasserüberfluſs durch den Dampfdruck

beeinfluſst wird.Die Vertretung dieses Speiserufers hat die Maschinenfabrik J. C. Eckardt und Comp. in Stuttgart

übernommen, woselbst derselbe auf der Württembergischen

Landesgewerbeausstellung 1881 zu sehen war.

Fig.

14 und 15 Taf. 1

zeigen eine sehr einfache, aber kaum brauchbare Vorrichtung von H. Haedicke in Kiel (Erlosch. * D. R. P. Nr. 8859 vom

23. August 1879), welche nur zum Anzeigen des Wassermangels bestimmt ist. Ein

kleiner, aus schmiedbarem Guſs gefertigter Kasten ist von auſsen gegen die mit einer

Oeffnung versehene Stirnwand des Kessels geschraubt. In der oberen Kastenwand ist

ein Ventil angebracht, welches durch den Auftrieb des Schwimmers s für gewöhnlich geschlossen gehalten wird. Dasselbe

wird geöffnet, sobald beim Sinken des Wasserstandes der Auftrieb sich so weit

vermindert hat, daſs der von unten auf das Ventil wirkende Dampfdruck den Druck des

Schwimmerhebels zu überwinden im Stande ist. Der Eintritt des Oeffnens hängt also

hier auſser von dem Wasserstande auch von der Dampfspannung ab. Ist dieselbe gering,

so wird der Wasserstand viel tiefer sinken als bei hoher Spannung, ehe das Ventil

sich öffnet.

Wesentlich abweichend von den vorbeschriebenen sind die folgenden beiden

Speiserufer.

F. G. Voſs in Chemnitz, Sachsen (* D. R. P. Nr. 10811

vom 24. März 1880) benutzt zwar auch einen an einem Hebel g befestigten Schwimmer. Derselbe wirkt jedoch nicht auf einen Hahn oder

ein Ventil ein, sondern

auf eine dreischneidig zugespitzte Stahlnadel d (Fig.

16 Taf. 1), welche bei niedrigstem Wasserstande eine dünne Metallplatte

b durchsticht und dadurch dem Dampfe einen Weg zur

Alarmpfeife herstellt. Soll statt der Pfeife eine elektrische Signalvorrichtung

angewendet werden, wie in der Zeichnung angenommen ist, so wird oberhalb der Scheibe

b ein Stiftchen n

angebracht, welches, nach dem Durchstechen der Scheibe von der Nadel d gehoben, in die Oeffnung der beiden durch die

Hartgummischeibe p isolirten Metallplatten o eintritt und so den Stromschluſs herbeiführt. Die

Scheibe b ist mittels der Kapselmutter c auf das zweitheilige Gehäuse a, welches der Nadel zur Führung dient, aufgeschraubt. Die Mutter k, die nebst Schraube h

das Gehäuse a am Kessel festhält, trägt zugleich die

Achse des Schwimmerhebels.

Um die zerstörte Metallplatte durch eine neue ersetzen zu können, muſs der Kessel so

weit gespeist werden, daſs das mit der Nadel verbundene Ventil e von dem Schwimmer geschlossen gehalten wird. – Die

Stärke der Metallplatte b soll so gewählt werden, daſs

sie bei dem angenommenen Durchmesser einen Dampfdruck gleich dem doppelten des

normalen aushält, und die Länge des Schwimmerhebels soll so groſs sein, daſs der

frei hängende Schwimmer, auf halber Hebellänge angebracht, das Durchstechen der

Platte bewirkt. Die Ringschrauben r, welche durch eine

Plombe oder ein Schloſs zu verbinden sind, sollen den Apparat vor absichtlicher

Beschädigung schützen.

Bei der Vorrichtung von Dreyer,

Rosenkranz und Droop in Hannover (Erl. * D. R. P. Nr. 3057 vom 17. Mai

1878) ist wie bei den Apparaten von Guibert und Langensiepen (1881 241 * 421) statt des Schwimmers ein

bis zum tiefsten Wasserstande reichendes Standrohr R

(Fig. 17 Taf. 1) in Anwendung gebracht, welches für gewöhnlich mit Wasser

gefüllt ist und bei eintretendem Wassermangel sich entleert. Während jedoch bei

jenen Apparaten das Gewicht der Wassersäule in dem Standrohre benutzt wurde, um

durch den Druck auf eine biegsame Platte das zur Alarmpfeife führende Ventil

geschlossen zu halten, soll hier die Erwärmung und infolge dessen eintretende

Ausdehnung des Standrohres durch den Dampf dazu dienen, das Ventil zu öffnen. Das

Standrohr R ist aus Kupfer oder Messing hergestellt,

das Rohr D, welches den Dampf zur Pfeife führt, aus

Eisen. Das letztere trägt auf einem Säulchen T, welches

mittels der Muttern m genau eingestellt werden kann,

den ungleicharmigen Hebel H. Dieser überträgt die

Bewegung des oberen Endpunktes von R auf das sich nach

unten öffnende Dampfventil v. Zur Sicherung gegen

unbefugte Verstellung der Muttern m wird über das

Säulchen T eine Glocke G

geschoben und bei g ein Schlöſschen eingehängt. Die

Schraube L am oberen Ende des Rohres R ermöglicht, das letztere wieder schnell mit Wasser zu füllen, wenn der

Apparat in Wirksamkeit gewesen und der Wasserspiegel darauf genügend gehoben ist.

Die Vorrichtung ist sehr empfindlich gegen äuſsere Einflüsse. Ein geringes Verbiegen

des Rohres R kann den Apparat schon wirkungslos

machen.

Whg.

Tafeln