| Titel: | E. Nacke's Bodenschutzvorrichtungen für Dampfkessel mit Unterfeuerung. |

| Autor: | Whg. |

| Fundstelle: | Band 243, Jahrgang 1882, S. 16 |

| Download: | XML |

E. Nacke's Bodenschutzvorrichtungen für Dampfkessel mit

Unterfeuerung.

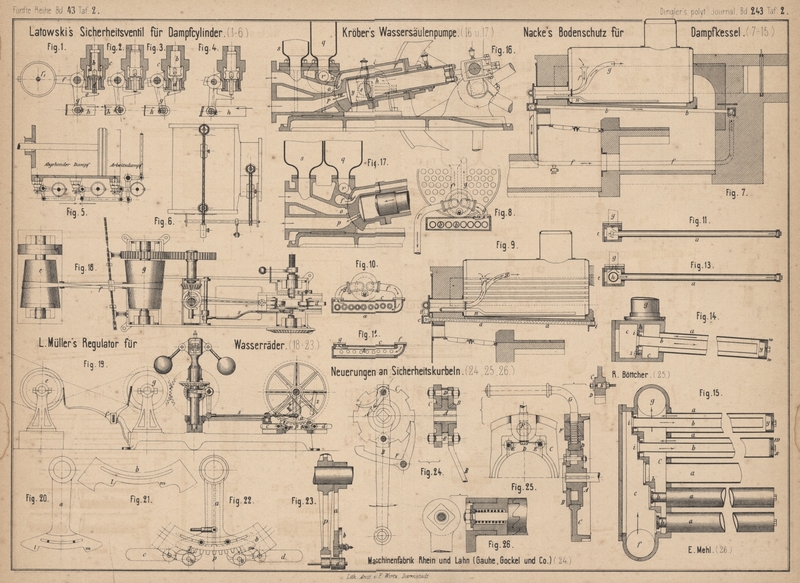

Mit Abbildungen auf Tafel 2.

Nacke's Bodenschutzvorrichtungen für Dampfkessel mit

Unterfeuerung.

Alle Dampfkessel mit Unterfeuerung sind bekanntlich am meisten an ihrer Unterfläche,

besonders an dem unmittelbar über dem Feuer liegenden Theile derselben, der

Zerstörung ausgesetzt. Um diese Unterfläche zu schützen und damit den ganzen Kessel

dauerhafter zu machen, hat E. Nacke in Dresden (* D. R.

P. Kl. 13 Nr. 12154 vom 7. März 1880 und Zusatz Nr. 14440 vom 31. October 1880) eine

Schicht Wasserröhren unterhalb des Kessels angeordnet. Solche Röhren sind erstens

wegen ihrer geringeren Wandstärke und zweitens wegen der geringen Ablagerung von

Kesselstein (falls eine kräftige Strömung in denselben veranlaſst wird) dem

Verbrennen weniger ausgesetzt als die Kesselwandung und können auſserdem, sobald sie schadhaft

werden, leicht ausgewechselt werden.

In Fig.

7 Taf. 2 münden die Röhren b beiderseits in

kleine guſseiserne Kasten c und d. Diese stehen beide durch je ein Rohr g

bezieh. f mit dem Kessel in Verbindung, und zwar sind

die Rohre f und g, um die

vordere Rohrwand des Kessels – es ist ein Rauchröhrenkessel vorausgesetzt – nicht zu

sehr zu verschwächen, durch den Schlamm – oder Einsteigestutzen eingeführt (vgl.

Fig. 8). Die Röhren b steigen nach vorn

etwas an, so daſs der in denselben entwickelte Dampf, das Wasser mit sich

fortreiſsend, durch den vorderen Kasten c und das Rohr

g in den Kessel aufsteigt. Durch das Rohr f, welches unterhalb des niedrigsten Wasserstandes mit

einer trichterförmigen Erweiterung mündet, strömt das Wasser wieder ab und gelangt

durch den Kasten d in die Röhren b zurück. – n ist eine

Schlammabblaseröhre. Um den Kesselboden noch besser zu schützen, kann auf die Röhren

b eine Schicht Chamotteplatten gelegt werden, wie

in der Zeichnung angedeutet ist.

In Fig.

9 Taf. 4 sind statt der einfachen Röhren b

Field'sche Doppelröhren a benutzt, wodurch der hintere

Kasten d in Wegfall kommt. Die hierbei zu Grunde

liegende Absicht war, das Herausnehmen und Einsetzen der Röhren möglichst zu

erleichtern. Das Rohr g, durch welches das Wasser- und

Dampfgemisch in den Kessel aufsteigt, geht auch hier wie im vorigen Falle von dem

höchsten Punkte des Kastens c aus; das Rohr f aber führt auch das absteigende Wasser hier in den

Rasten c und zwar an einem möglichst tiefen Punkte

ein.

Bei der Einrichtung Fig. 9

bezieh. 10 und 11 findet eine Unterbrechung des Wasserkreislaufes in dem Kasten c statt, indem das durch f

zuströmende Wasser mit dem aus den äuſseren Röhren tretenden Dampf und Wasser sich

mischt. Es gehen mit anderen Worten von dem Kasten c

zwei Kreisläufe aus, der eine in den Kernröhren nach hinten und zwischen inneren und

äuſseren Röhren nach vorn zurück und der andere durch das Rohr g in den Kessel und durch das Rohr f zurück. Um beide Strömungen mit einander zu verbinden

und so einen geschlossenen Wasserkreislauf

herzustellen, ist die Anordnung Fig. 12 und

13 Taf. 2 getroffen. In den Kasten c ist

ebenfalls ein Kernrohr h eingelegt, welches einerseits

mit dem Rohre f, andererseits mit sämmtlichen inneren

Röhren der Fieldröhren a in Verbindung steht. – Am

hinteren Ende ruhen die letzteren auf einem eisernen Träger i oder auch auf einem aus Chamottesteinen gemauerten Bogen, welcher

zugleich die Endverschraubungen vor einer zu heftigen Einwirkung des Feuers schützt.

Das vordere Ende der äuſseren Röhren ist in den Kasten c kegelförmig eingedichtet oder eingeschraubt.

Das Zusatzpatent Nr. 14440 betrifft eine neue Einrichtung des Kastens c. Bei der Anordnung Fig. 13

tritt nämlich der Uebelstand auf, daſs die Röhren a behufs

einer Reinigung nach Fortnahme des vorderen Deckels von c nicht direct zugänglich sind, wie bei Fig. 11,

sondern daſs auch das Kernrohr h jedesmal entfernt

werden muſs. Unzweifelhaft wird aber der Wasserumlauf bei Fig. 13

viel regelmäſsiger und energischer sein als bei Fig. 11. Um

nun diesen Vortheil nicht aufzugeben und zugleich die Röhren bequem zugänglich zu

machen, ist die in Fig. 14 und

15 Taf. 2 dargestellte Anordnung getroffen worden. Der Kasten c ist hier durch eine eingegossene, diagonale,

abgetreppte Scheidewand h in zwei Kammern getheilt. In

die eine mündet das Rohr f und aus derselben vertheilt

sich das Wasser in die Kernröhren b, welche in die

Scheidewand eingesetzt sind. Die andere nimmt das in den äuſseren Röhren a zurückkehrende Wasser- und Dampfgemisch auf, welches

dann durch das Rohr g in den Kessel zurück gelangt. Die

Oeffnungen in der Scheidewand haben einen Durchmesser gleich dem der Röhren a, um diese bequem reinigen zu können, und die

Kernröhren b sind deshalb mit entsprechend groſsen

Flanschen i versehen, welche die Oeffnungen überdecken.

Durch kleine Schräubchen z (Fig. 14)

werden die in einem Falze liegenden Flanschen an ihrem Platze gehalten, so daſs die

inneren Röhren nach Fortnahme dieser Schräubchen ohne weiteres herausgezogen werden

können. Bemerkenswerth ist noch der Verschluſs der Röhren a am hinteren Ende. In die Röhre ist ein innen conischer Ring w eingelöthet oder an dieselbe geschweiſst, oder es ist

das Röhrenende selbst conisch zusammengezogen. Eine genau eingepaſste ventilartige

Scheibe, die entweder schüsselförmig ist (wie bei y),

oder nur aus einer einfachen Eisenplatte besteht (wie bei x), wird in die Röhre eingebracht und dann durch den inneren Druck selbst

gedichtet. Durch einen Schlag auf die Platte ist der Verschluſs immer leicht zu

lösen. Die kleinen Schrauben in der Mitte der Ventilplatten dienen zu einer etwaigen

Besichtigung der Röhren.

Whg.

Tafeln