| Titel: | Wassersäulenpumpe von C. Kröber in Stuttgart. |

| Autor: | H–s. |

| Fundstelle: | Band 243, Jahrgang 1882, S. 18 |

| Download: | XML |

Wassersäulenpumpe von C. Kröber in Stuttgart.

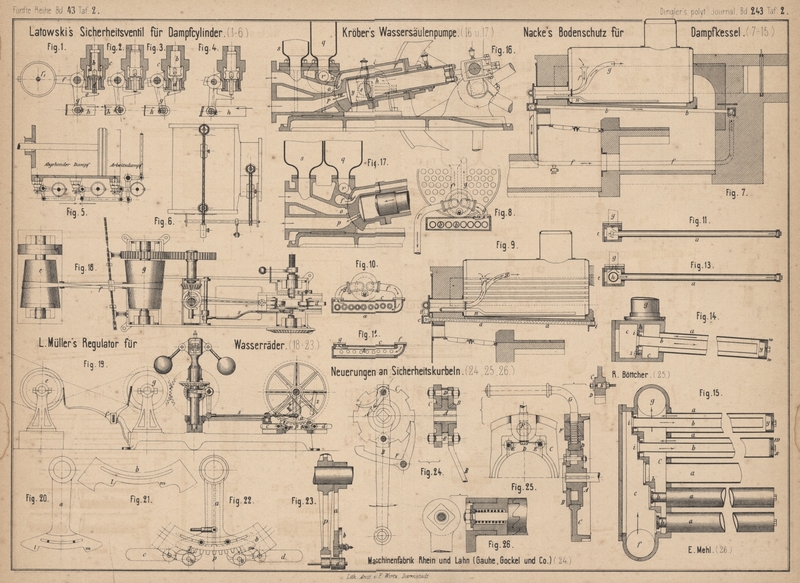

Mit Abbildungen auf Tafel 2.

Kröber's Wassersäulenpumpe.

Die Vereinigung einer Wassersäulenmaschine mit einer Pumpe, welche, wie in D. p. J. 1880 230 * 282 mitgetheilt wurde, bereits von

der Duisburger Maschinenbau-Actiengesellschaft und zwar

in der Weise ausgeführt wurde, daſs eine durch Ventile ohne Hilfsrotation gesteuerte

Wassersäulenmaschine zwei einfach wirkende Pumpen treibt, liegt nun noch in einer

anderen nicht minder sinnreichen Construction vor, bei welcher der

Differentialkolben eines und desselben mittels Schiebers gesteuerten, schwingenden

Cylinders zugleich als Trieb- und als Pumpenkolben dient; dieselbe rührt von C. Kröber in Stuttgart (* D. R. P. Kl. 88 Nr. 14760 vom

20. Februar 1881) her und fuſst auf der Benutzung einer schwingenden

Wasserkraftmaschine desselben Constructeurs, welche sich von dem bekannten

Schmid'schen Motor (1875 215 * 15) nur dadurch unterscheidet, daſs die schwingende

cylindrische Schieberfläche nicht am Mantel, sondern am Boden des Cylinders

angebracht ist. Diese Schieberfläche ist wie bei dem gewöhnlichen Motor mit den

Mündungen zweier Kanäle v und w (Fig. 16

Taf. 2) versehen, von denen der erstere mit dem ringförmigen Cylinderraum um die

erweiterte Kolbenstange herum, der letztere mit dem vollen Cylinderraum y hinter dem Kolben in Verbindung steht. Diese Kanäle

gelangen bei den Schwingungen des mit Zapfen e im

Gestell gelagerten Cylinders C wechselweise mit den

Kanälen p, o und n des

Schieberspiegels zur Deckung. Durch den Kanal o tritt

das Aufschlagwasser ein und gelangt bei der in der Figur gezeichneten

Schieberstellung vor den Kolben, welcher dadurch in den Cylinder getrieben wird; das

hinter dem Kolben verdrängte Wasser entweicht durch die Kanäle w, p ins Freie. Während der Verschiebung des Kolbens im

bezeichneten Sinne schwingt der rückwärtige Theil des Cylinders nach aufwärts, bis

endlich, sowie der Kolben sein Hubende erreicht hat, der Kanal v mit n und der Kanal w mit o in Verbindung

steht und der Kanal p abgesperrt ist. Das

Betriebswasser gelangt demnach jetzt durch o und w hinter den Kolben und treibt denselben aus dem

Cylinder, wodurch das Wasser von dem Kolben verdrängt und durch v, n in die Steigleitung r

gedrückt wird. Sowohl diese Steigleitung, als auch der Eintrittskanal o für das Betriebswasser sind mit Windkesseln q und s versehen, welche

die beim Umsteuern auftretenden Wasserstöſse zu mildern haben.

Soll nicht ein Theil des Betriebswassers selbst gefördert, sondern mit unreinem

Aufschlagwasser reines Quellwasser gepumpt werden, so muſs im Schieberspiegel noch

ein vierter Kanal f (Fig. 17)

als Saugkanal für das Quellwasser angebracht werden. Die Cylinderkanäle w, v stehen dann mit den Kanälen p, f (wie gezeichnet), oder mit den Kanälen o, n in Verbindung. Im ersteren Falle saugt die vordere

Kolbenseite Quellwasser an, die hintere verdrängt das verbrauchte Aufschlagwasser;

im letzteren Falle tritt hinter den Kolben durch o, w

wieder Betriebswasser und vor dem Kolben wird das Quellwasser verdrängt, um durch

die Kanäle v, n in die Steigleitung r zu gelangen. Die gleiche Anordnung kann auch benutzt

werden, wenn es sich darum handelt, mit einer kleinen Wassermenge, die unter hohem

Gefälle zur Verfügung steht, eine gröſsere Wassermenge auf geringere Förderhöhen zu

heben. Die Kanäle vertauschen dann natürlich ihre Rollen.

Selbstverständlich muſs das Verhältniſs der hinteren vollen Kolbenfläche zur vorderen

Ringkolbenfläche dem Verhältniſs der Gefällshöhe zur Förderhöhe (oder umgekehrt)

entsprechen. Um die Schieberflächen derart gegen einander drücken zu können, daſs sie

wasserdicht an einander anschlieſsen und doch genügend leicht auf einander gleiten,

sind an den Stellschrauben h der Cylinderzapfenlager

Gummiplättchen hinterlegt.

H–s.

Tafeln