| Titel: | L. Müller's Regulator für Wasserräder. |

| Autor: | H–s. |

| Fundstelle: | Band 243, Jahrgang 1882, S. 20 |

| Download: | XML |

L. Müller's Regulator für Wasserräder.

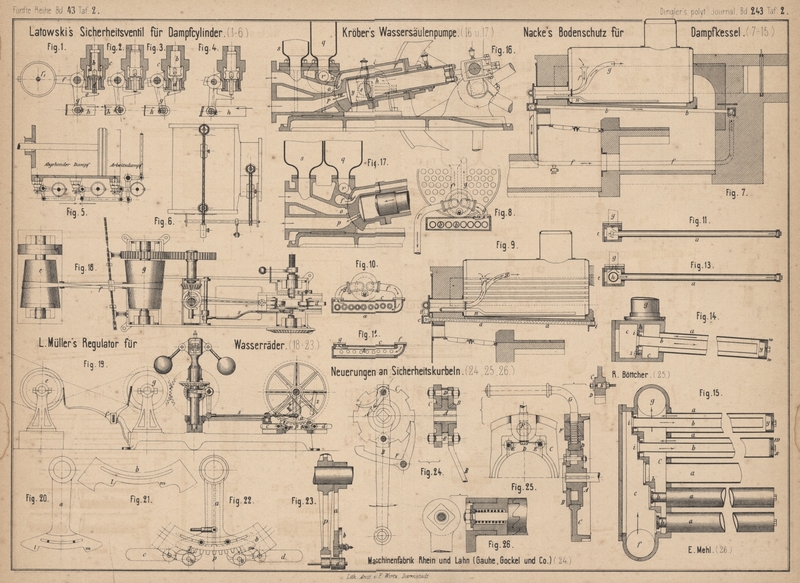

Mit Abbildungen auf Tafel 2.

L. Müller's Regulator für Wasserräder.

Der Regulator von L. Müller in Reutlingen (* D. R. P.

Kl. 60 Nr. 13701 vom 31. Juli 1880), welcher hauptsächlich zur Regulirung von

Wasserrädern und Turbinen dienen soll, besteht aus der Verbindung eines die

Regulirschütze bethätigenden Schaltklinkengetriebes mit einem Geschwindigkeitsmesser

(Pendelregulator) einerseits und mit einem Wasserstandszeiger (Schwimmer)

andererseits, weshalb die Regulirung des Motors sowohl den

Geschwindigkeitsänderungen, als auch den Schwankungen des Oberwasserspiegels

entsprechend erfolgt. Der mit dem Schaltklinkengetriebe verbundene

Geschwindigkeitsmesser bildet einen indirect wirkenden Regulator, welcher für sich

allein wohl auch noch anderen Zwecken mit Vortheil dienen kann, da seine Einrichtung

eine ziemlich einfache ist und eine für die meisten Anwendungsfälle befriedigende

Wirkung verbürgt.

Die Regulirvorrichtung des Motors ist mit der Achse eines Schaltrades p (Fig. 18 bis

23 Taf. 2) verbunden, so daſs dessen Drehung im einen oder anderen Sinne

eine Steigerung oder Verminderung der Leistung des Motors zur Folge hat. Unterhalb

des Schaltrades p wird durch ein auf der

Regulatorspindel befestigtes Excenter k ein Rahmen

beständig hin- und hergeschoben, welcher zwei mit Gegengewichten c bezieh. d versehene

Schaltklinken o und n

trägt, die das Bestreben haben, in das Schaltrad einzugreifen. Auf der

Schaltradachse sitzt indeſs lose der durch die Stange s

mit dem Stellzeug des Regulators verbundene Zahnbogen a, gegen welchen mittels Federn ein am äuſseren Umfang stufenförmiger

Schaltschieber b (Fig. 21 bis

23) gedrückt wird. In der Mittelstellung des Regulators und Zahnbogens

a legen sich nun gegen die Vorsprünge l, m des Schleifschiebers b die an den Schaltklinken o, n angebrachten

Rollen und es können deshalb die Schaltklinken nicht mit dem Schaltrad in Eingriff

gelangen. Erst bei einer Aenderung der Regulatorstellung wird es einer der

Schaltklinken gestattet, in das Schaltrad einzufallen, wodurch dann die

entsprechende Regulirung des Motors bewirkt wird. So wird beispielsweise bei einer

Erhöhung der Umdrehungszahl in Folge auftretenden Kraftüberschusses der Regulator

steigen und dadurch dem Zahnbogen a eine solche Drehung

ertheilen, daſs der Vorsprung m des Schleifschiebers

b die Rolle der Klinke o verläſst,

worauf diese in das Schaltrad eingreift und demselben eine ruckweise Drehung

ertheilt, welche auf Kraft- und Geschwindigkeitsverringerung wirkt. Bei der

bezeichneten Verschiebung des Schleifschiebers b

gelangt aber auch sein äuſserster linksseitiger Vorsprung an die Rolle der auſser

Eingriff gehaltenen Schaltklinke n, wodurch der

Schleifschieber gehindert wird, an der durch den Regulator etwa noch hervorgerufenen

weiteren Schwingung des Zahnbogens a theil zu nehmen.

Es ist somit unter allen Umständen nur eine sehr kleine Bewegung des

Schleifschiebers möglich und diese mit sehr einfachen Mitteln erreichte

Hubbeschränkung hat die wichtige Folge, daſs nach erreichter Maximalgeschwindigkeit

schon ein geringes Sinken des Regulators genügt, um die Klinke o wieder aus dem Schaltrad auszuheben, daſs demnach die

Regulirung keineswegs erst dann unterbrochen wird, wenn der Regulator in seine

Mittelstellung zurückgekehrt ist, wie dies namentlich bei den bekannten, mit einem

einfachen Riemenwendegetriebe verbundenen, indirect wirkenden Regulatoren der Fall

ist. Wenn nun auch, wie man sich an der Hand der Kargel-Bodemer'schen Diagramme

(vgl. 1876 222 * 505. 592) leicht überzeugen kann, durch die beschriebene

Wirksamkeit des Müller'schen Regulators das sogen.

Ueberreguliren nicht gänzlich vermieden wird, weil der Regulator nicht schon beim

Eintritt der Kraft- und Widerstandsgleiche als der Bedingung eines neuen

Beharrungszustandes und der damit zusammenfallenden Maximalgeschwindigkeit ausgelöst

wird, sondern erst dann, wenn er bei Abnahme der Geschwindigkeit in Folge

Widerstandsüberschusses wieder zu sinken beginnt, so sind doch vermöge der raschen

Auslösung nur geringe Schwankungen bis zur Herstellung des neuen Beharrungszustandes

zu erwarten, – ein Resultat, welches wohl für die meisten praktischen Fälle genügt

und von weniger rasch wirkenden Regulatorvorrichtungen eben nicht erreicht wird.

Bei einer Geschwindigkeitsverminderung sucht der Regulator die Regulirvorrichtung des

Motors zu öffnen. Wird nun die Geschwindigkeitsabnahme durch ein Sinken des

Oberwasserspiegels in Folge verminderten Wasserzuflusses hervorgerufen, so bewirkt

der Regulator gerade das Gegentheil von dem, was er in diesem Falle bewirken sollte,

weil dann nicht eine Erweiterung, sondern eine Beschränkung des Wasserzuflusses

nothwendig wird. Um die Regulator Vorrichtung für diesen Fall richtig zu stellen,

sind in den Regulatorantrieb zwei Riemenkegel e und g eingeschaltet, von denen der eine mit der

Antriebscheibe e1, der

andere mit dem Rädervorgelege des Regulators verbunden ist. Die Gabel f, welche den über die Kegel laufenden Riemen in seiner

Stellung erhält, ist durch eine leichte Kette einerseits mit einem in das Oberwasser

eingehängten Schwimmer, andererseits mit einem Gegengewicht verbunden; ihre Stellung

ändert sich demnach mit dem Oberwasserstand. Dadurch wird bei sinkendem Oberwasserspiegel eine

Steigerung der Umdrehungszahl des Regulators hervorgerufen und demzufolge die

nothwendige Abschützung des Wasserzuflusses erreicht. Gelangt die Schütze in ihre

tiefste zulässige Stellung, so wird der Regulator ausgelöst, indem eine frei

werdende Fallklinke z die Schaltklinke o niederdrückt und dadurch deren Eingriff in das

Schaltrad aufhebt.

H–s.

Tafeln