| Titel: | Neuerungen an Sicherheitskurbeln. |

| Autor: | C. |

| Fundstelle: | Band 243, Jahrgang 1882, S. 22 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Sicherheitskurbeln.

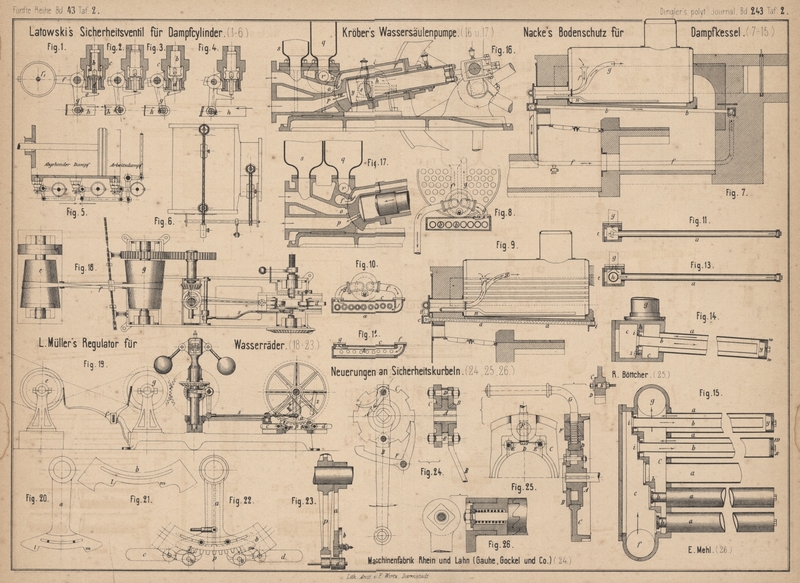

Patentklasse 47. Mit Abbildungen auf Tafel 2.

Neuerungen an Sicherheitskurbeln.

Mit Sicherheitskurbel (vgl. 1879 233 * 298) bezeichnet man die Kurbel einer von Hand

bewegten Hebevorrichtung dann, wenn sie derart mit der Welle verbunden ist, daſs

während des Herunterlassens der Last ihr Mitlaufen unterbleibt.

Eine solche Construction der Maschinenfabrik Rhein und Lahn

(Gauhe, Gockel und Comp.) in Oberlahnstein (* D. R. P. Nr. 15053 vom 8.

Februar 1881) ist in Fig. 24

Taf. 2 veranschaulicht. Auf dem Vierkant der Kurbelachse sitzt ein mit einem oder

mehreren Einschnitten versehenes Sperrrad A, welches an

jeder Drehung der Achse theilnimmt. Auf den Naben von A

sind die Handkurbel B und ein Sperrrad C drehbar, welche durch zwei Stehbolzen D und E unter sich starr

verbunden sind. Ein auſsen angebrachter Sperrhaken F

greift in die Zähne des Rades C und gestattet dessen

Drehung sowie die der Kurbel nur nach einer Richtung.

Der Bolzen D trägt eine Klinke G, welche entweder, wie gezeichnet, in den Einschnitt des Rades A eingreift, oder ganz zurückgeschlagen ist. Erfolgt im

ersteren Falle eine Kurbeldrehung in der Pfeilrichtung, wie sie der Sperrhaken F gestattet, so überträgt sich dieselbe durch die

Klinke G und das Sperrrad A auf die Kurbelachse; umgekehrt kann, wenn die Klinke G zurückgeschlagen ist, die Kurbelachse sich beliebig

drehen, ohne die Kurbel aus ihrer Ruhe zu bringen.

In Fig. 25 Taf. 2 ist die Sicherheitskurbel von R.

Böttcher in Herne, Westphalen (* D. R. P. Nr. 14316 vom 28. December 1880)

dargestellt, bei welcher die Handhabung der Sperrklinke unterbleibt. Die Vorrichtung

besteht aus einem mit der Welle verkeilten Bremsrade A

mit vorgeschraubtem Anschlagring B, einem auf dem

Bremsrade drehbaren, am Umfang mit Sperrzähnen versehenen Kurbelring C, in welchem der Bremsbacken D, zwei Keilschrauben E, sowie die Mutter F eingelegt sind, und aus der radial angebrachten

eigentlichen Kurbel G. Diese Kurbel ist mittels ihres

Handgriffes fest eingeschraubt; letzterer soll dabei parallel zur Achse stehen, was

sich durch Einlegen einer Blechscheibe zwischen G und

D nach einigem Probiren erreichen läſst.

Bei einem Druck auf den Handgriff im Sinne des Hebens wird die Welle durch Reibung

mitgenommen; beim Loslassen der Kurbel in beliebiger Stellung wird die Welle durch

die am Umfange der Kurbelscheibe angreifende Sperrklinke festgehalten, da die

Gewindereibung zwischen G und F hinreicht, das freiwillige Zurückgehen der Kurbel zu verhindern. Beim

Zurückziehen des Handgriffes sinkt die Last mit regulirbarer Geschwindigkeit nieder,

wobei der Handgriff als Bremshebel wirkt. Die Keilschrauben E sind hinzugefügt, um eine von der Stellung des Handgriffes unabhängige

Minimalreibung zu erzeugen und damit die Geschwindigkeit des Niederlassens zu

begrenzen.

Hierher gehört auch die Anordnung, welche in der Augsburger

Kammgarnspinnerei (Director E. Mehl) getroffen

ist, um bei von Hand bewegten Schleudermaschinen zu verhindern, daſs die Kurbel die

drehende Person wider deren Willen mitreiſsen kann. Fig. 26

Taf. 2 läſst das Wesentliche der Construction erkennen. Die Spiralfeder rückt die

Klauenkupplung, durch welche Welle und Kurbel verbunden werden, ein. Diese

Verbindung bleibt bestehen, so lange die Kurbel nach einer Richtung gedreht wird.

Kehrt die Kraft an der Kurbel ihre Richtung um, so findet selbstthätiges Ausrücken

statt; die Kurbel bleibt stehen, die Welle rotirt weiter.

C.

Tafeln