| Titel: | Neuerungen an Papierschneidmaschinen. |

| Autor: | A. L. |

| Fundstelle: | Band 243, Jahrgang 1882, S. 30 |

| Download: | XML |

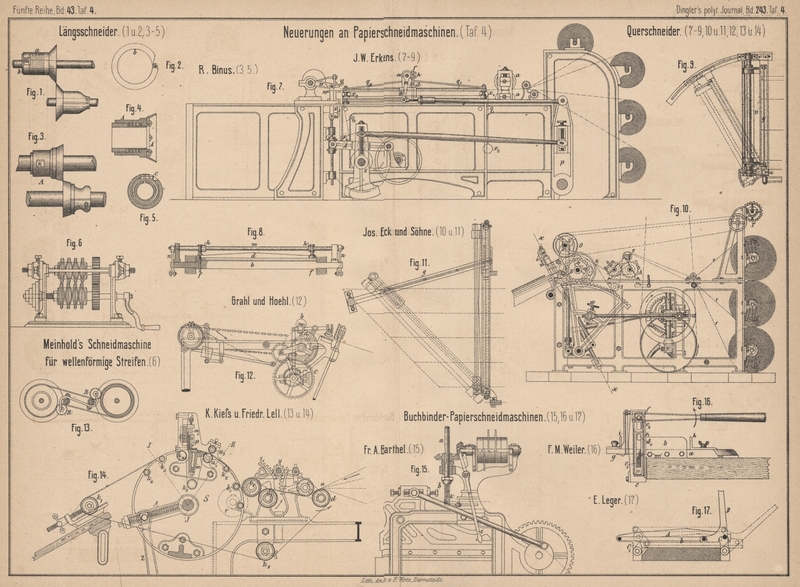

Neuerungen an Papierschneidmaschinen.

Patentklasse 55. Mit Abbildungen auf Tafel 4.

Neuerungen an Papierschneidmaschinen.

Längsschneider. Hier sind wenige Neuerungen zu

verzeichnen. Bemerkenswerth ist das Bestreben, die Messerköpfe der Kreis- oder

Tellermesser so zu gestalten, daſs die abgeschnittenen Streifen nicht wickeln, wie

dies bei den älteren Ausführungen vorkommt und wodurch zuweilen Störungen veranlaſst

werden. Zu diesem Behufe sind alle vorstehenden Schraubenköpfe zu vermeiden und ist

die Spiralfeder, welche die Messer an einander legt, einzumanteln. Die Fig.

1 bis 5 Taf. 4

veranschaulichen zwei neuere Ausführungen.

Fig.

1 zeigt die einfachste Lösung. Die Spiralfeder ist in einer Bohrung des Messerkopfes a untergebracht und stützt sich gegen den federnden

Stellring b, welcher in Fig. 2 in

der Ansicht gezeichnet ist. Durch ein Fenster im Messerkopf kann man, wenn derselbe

etwas zurückgedrängt wird, mit einem Schlüssel die Schraube des Stellringes fassen.

(Nach der Papierzeitung, 1880 S. 766.)

Etwas umständlicher ist die Einrichtung des in Fig. 3 bis

5 dargestellten Messerkopfes von Robert

Binus in South Windham, Connecticut (Amerikanisches Patent Nr. 225046 nach

der Papierzeitung, 1881 S. 594). Auch hier steckt die

Feder in einer Bohrung des Kopfes A, stützt sich aber

gegen eine längere guſseiserne Hülse, welche, wie der Querschnitt Fig. 5

zeigt, aufgeschnitten ist und durch eine Schraube c auf

der Welle fest gebremst wird. Der Schraubenkopf liegt in einer Aussparung des Kopfes

A; er verhindert zugleich das Auseinanderfallen der

Theile bei dem Transport des fertig montirten Messerkopfes. Beachtenswerth erscheint

die von Binus gegebene Härtung: Er härtet nur die

Auſsenseite der Tellermesser und läſst die Innenseite weich. Durch die schnellere

Abnutzung der letzteren sollen die Schneidkanten länger, der vorliegende Text sagt

sogar „immer“, scharf bleiben.

Zu den Längsschneidern ist auch die von F. A. Meinhold in Glauchau (* D. R. P. Nr. 14518 vom 20. Februar 1881)

angegebene Maschine zum Schneiden wellenförmiger Streifen aus Papier, Geweben u.

dgl. zu rechnen. Ein Blick auf Fig. 6 Taf.

4 genügt zur Unterrichtung über diese Maschine. Schwer dürfte es sein, bei diesen

Messern mit doppelt gekrümmter Schneide ununterbrochene Berührung der

zusammenarbeitenden Schneiden herzustellen und zu erhalten. Nimmt man zu den Messern

recht dünnes Stahlblech, so könnte die Elasticität darin unterstützend wirken. Bei

jedem Nachschleifen wird sich der Durchmesser der Messer und damit die Länge der

wellenförmigen Streifen ändern.

Querschneider. Einige beachtenswerthe Neuerungen an

Querschneidmaschinen des Systemes Verny hat Joh. Wilh. Erkens in Düren (* D. R. P. Nr. 10788 vom

14. Januar 1880) angebracht. Die hin- und hergehende Zange, welche den periodischen

Vorschub der Papierbahn bewirkt, ist so angeordnet, daſs ihre Bewegung nicht eher

beginnen kann, bis das Papier sicher gefaſst oder frei ist. Dies ist der richtige

Weg, auf welchem genaues Arbeiten der Maschine, d.h. die Herstellung von Bogen

völlig gleicher Länge, erreicht werden kann. Bei der älteren Anordnung (vgl. 1879

232 * 297) blieb bessere Uebereinstimmung der Bogenlängen zuweilen noch zu

wünschen.

Erkens hat die Zangen folgendermaſsen angeordnet. Der

untere Zangenbacken b (Fig. 7 und

8 Taf. 4) erhält im Gestell Führung und trägt auſserhalb der Führungen

zwei kleine Supporte, in welchen die mit Kurbeln n versehene Achse

m gelagert ist. Der obere Backen d führt sich in dem unteren mittels der Stifte f; diese tragen oben einen Kopf mit vorspringenden

Rändern, zwischen welche die auf der Welle m sitzenden

Daumen h fassen. Denkt man sich die Zange in äuſserster

Stellung rechts, so wird sich zunächst, da die Schubstangen o, welche die Zange in hin- und hergehende Bewegung versetzen, mit den

Hebeln n verbunden sind, der obere Backen d senken und die Papierbahnen fest einklemmen. Erst

nachdem dies geschehen, setzt sich die Zange nach links in Bewegung und zieht das

Papier um eine Bogenlänge ein. Beginnen die Schubstangen o den Rücklauf, so öffnet sich zuerst die Zange, ehe die Rechtsbewegung

eintritt. Das Spiel der Hebel n ist durch Ausschnitte

im unteren Zangenbalken b begrenzt.

Merkbare Unterschiede in der Bogenlänge können nach erfolgter Einstellung der

Maschine nur durch Ausbleiben einer oder mehrerer Papierbahnen hervorgerufen werden.

Führen wir vier Bahnen von je 0mm,1 Dicke zu und

nehmen wir an, daſs die Papierschicht in der geschlossenen Zange 0mm,3 dick ist, so wird die Dicke bei dem Fehlen

einer Bahn auf etwa 0mm,225, bei dem Fehlen von

zwei Bahnen auf ungefähr 0mm,15 herabsinken. Die

Hebelarme der Daumen h und der Kurbeln n verhalten sich nach der Patentzeichnung etwa wie 1 :

5. Hiernach sind im ersten Falle die Bogen um 0,075 × 5 = 0mm,375, im letzten um 0mm,750 zu kurz.

Die grobe Einstellung des Zangenweges erfolgt mit Hilfe der in der Schlitzkurbel s untergebrachten Schraube, die genaue feine

Einstellung auf Bogenlänge durch die am rechtsseitigen Hebel p vorhandene Schraube während des Ganges. Die

Unterstützung des Papieres vor und hinter der Zange geschieht auf folgende Weise: An

den unteren Zangenbalken b sind zwei Tücher q1 und q2 befestigt. q1 geht nach rückwärts

über Walze x1 und ist

durch eine Walze x2

belastet; q2 läuft nach

vorn über die Walze x3,

ist durch x4 belastet

und bei x5 befestigt.

Beide Tücher müssen hiernach an der hin- und hergehenden Bewegung der Zange

theilnehmen und sind immer gleichmäſsig gespannt. In Folge dessen ist ein Verlaufen

kaum möglich; bei endlosem Tuch tritt dies bisweilen ein. – Erwähnt sei noch, daſs

die mit a bezeichneten Scheiben die Messer des

Längsschneidapparates darstellen.

Der Querschneidapparat besteht wie gewöhnlich aus dem mit dem festen Untermesser

versehenen Balken w, der Presse y und dem Obermesser v, welche letzteren eine

schwingende Bewegung durch eine auf der Kurbelwelle sitzende Curvenscheibe, Hebel

A und Stange u

erhalten. Die Presse, gebildet durch w und y, schlieſst sich in demselben Augenblicke, in welchem

der Vorschub des Papieres aufhört, und hält die Bahnen während des gleich darauf

folgenden Schnittes und während des Rückganges der Zange bd fest. Wie aus dem Grundriſs Fig. 9 des

Querschneidapparates hervorgeht, läſst sich derselbe um die Achse der Stange u drehen, so daſs die Papierbahnen in schräger Richtung geschnitten werden

können. Dies ist für manche Fälle, z.B. bei Herstellung von Briefumschlägen, sehr

erwünscht.

Eine ebenfalls für Diagonalschnitt eingerichtete

Querschneidmaschine mit periodischem Vorschub des Papieres durch eine Walze bringen Jos. Eck und Söhne

in Düsseldorf (* D. R. P. Nr. 6008 vom 7. Januar 1879) zur Ausführung. Die

Papierbahnen nehmen den durch die Ziffern 1 bis 4 in Fig. 10

Taf. 4 angegebenen Weg und gehen bei A zunächst durch

einen Längsschneidapparat, welcher, wenn erforderlich, durch achsiale Verschiebung

der einen Messerwalze auſser Thätigkeit gesetzt werden soll. Die guſseiserne

Speisewalze B erhält von der Kurbel E aus Vor- und Rückwärtsdrehung. Während des Vorganges

ruht die Druckwalze O auf der Speisewalze und klemmt

das Papier ein. Kommt die Speisewalze zur Ruhe, um hierauf sogleich den Rücklauf

anzutreten, so wird die Druckwalze aufgehoben. Das Papier ist einen Augenblick

vorher durch die Presse des Schneidapparates erfaſst worden. Ob diese

Speiseeinrichtung im Stande ist, Bogen von übereinstimmender Länge zu liefern, wagt

Referent nicht zu entscheiden. Jedenfalls muſs für genauen, spielfreien Eingriff

zwischen dem Zahnbogen und dem Rade auf der Speisewalze gesorgt werden. Ein Gleiten

der Speisewalze ist, wenn die Bremsen an den Papierrollen scharf angezogen werden

und der Längsschneider in Thätigkeit ist, nicht ausgeschlossen. Die grobe

Einstellung der Bogenlänge erfolgt durch Veränderung des Kurbelradius E, die genaue Einstellung während des Ganges vom

Handrade w aus.

Der Querschneidapparat besteht wie gewöhnlich aus dem festliegenden Untermesser und

dem bewegten Obermesser nebst der Presse. Der ganze Schneidapparat ist um die Achse

xx drehbar; das freie Ende des unteren Messer- und

Preſsbalkens gleitet dabei auf dem schräg liegenden guſseisernen Balken g und kann an demselben in jeder beliebigen Stellung

befestigt werden (vgl. Fig. 11).

Der zwischen Messerbalken und Speisewalze entstehende Raum wird überbrückt, so daſs

die Papierbahnen stets unterstützt sind. Der Diagonalschneidapparat scheint recht

gut veranlagt. Dadurch, daſs die Papierbahnen eine glatte geneigte Fläche vor dem

Messer hinuntergleiten, wird eine Spannung derselben durch das Eigengewicht

herbeigeführt. Liefen die Bahnen von der Speisewalze horizontal nach dem

Schneidapparate, so könnte bei starker Schrägstellung des letzteren Stauchung oder

Faltenwerfen eintreten, wodurch die richtige Schräge oder Gröſse der Bögen verloren

gehen muſs. Die Bewegung des Obermessers und der Presse erfolgt durch ein auf der

Kurbelwelle sitzendes Excenter H. Noch sei auf den bei

T angebrachten und von der Druckwalze O aus getriebenen Rollapparat aufmerksam gemacht,

welcher dazu bestimmt ist, breitere abfallende Streifen, die noch weitere Verwendung finden können,

aufzuwickeln. Derselbe besitzt die übliche Einrichtung.

Zuführung des Papieres durch Walzen wenden auch Grahl und Hoehl in Dresden (* D. R. P. Nr. 15495 vom

20. März 1881) bei ihren Querschneidern an. Die untere Walze a (Fig. 12

Taf. 4) erhält jedoch nicht Vor- und Rückdrehung, wie bei der Eck'schen Construction, sondern rotirt unausgesetzt

rechts. Der Antrieb geht von der darunter liegenden Welle aus. Das Rad c ist Wechselrad; der Durchmesser desselben bestimmt

die Bogenlänge. Daraus geht zunächst hervor, daſs die Bogenlänge bei dieser Maschine

mit einem Satze von Wechselrädern nur sprungweise, nicht von Punkt zu Punkt geändert

werden kann. Das Vorziehen der Papierbahn erfolgt durch Anpressen der Druckwalze b, deren Aufheben also die Speisung unterbricht; dabei

wird gleichzeitig die Presse geschlossen. Ob durch diese Einrichtung eine gröſsere

Genauigkeit und Uebereinstimmung in der Bogenlänge erzielt wird als bei den

Maschinen mit geradlinig hin- und hergehenden Speisezangen scheint doch recht

zweifelhaft.

Alle vorbesprochenen Querschneidmaschinen besitzen ruckweise Speisung; die Papierbahn wird vorgezogen, eingeklemmt und

zertheilt, dann erfolgt ein neues Vorziehen. Könnte man die Speisung ununterbrochen

– selbst während des Schnittes – und mit gleichmäſsiger Geschwindigkeit erfolgen

lassen, so würde die Leistung der Maschine ohne Zweifel gröſser werden als die einer

Maschine mit ruckweiser Speisung. Der Construction von Querschneidmaschinen mit

ununterbrochener Zuführung des Papieres stellen sich aber ziemlich bedeutende

Schwierigkeiten entgegen dadurch, daſs genau rechtwinklige Bogen verschiedenen

Formates zu schneiden sind und die Messer einen Scherenschnitt ausführen. Es läuft

der Schnitt von einem Rande der Papierbahn zum anderen. Denkt man sich die laufende

Papier bahn horizontal ausgespannt und zur Zertheilung eine Parallelschere

gewöhnlicher Anordnung mit horizontaler Schneidkante des Grundmessers und wenig

geneigter gerader Schneidkante des beweglichen Messers in Verwendung, so würde ein

rechtwinkliger Schnitt dadurch erzielt werden können, daſs man die Schere während

des Schnittes mit derselben Geschwindigkeit und nach derselben Richtung bewegt wie

die Papierbahn. Einstellung auf verschiedene Formate könnte dadurch erfolgen, daſs

man bei constanter Spiel- oder Schnittzahl der Schere die Geschwindigkeit der

Papierbahn ändert; dann müſste mit jedem neuen Format auch die Geschwindigkeit der

Schere in Richtung des Papieres der Speisung entsprechend eingestellt werden. Oder

man läſst die Papierbahn immer mit gleicher Geschwindigkeit laufen und variirt die

Schnittzahl der Schere, hat dann aber dafür Sorge zu tragen, daſs die

Geschwindigkeit der Schere in Richtung des Papieres constant bleibt. Dieser letztere Gedanke liegt der

Querschneidmaschine mit continuirlicher Speisung von Karl

Kieſs und Gottlob Friedr. Lell in Stuttgart (*

D. R. P. Nr. 14178 vom 28. September 1880) zu Grunde. Die wichtigsten

Constructionstheile der Maschine sind in Fig. 13 und

14 Taf. 4 dargelegt. Bei a tritt eine

beliebige Anzahl von Papierbahnen in den Einzugsapparat, welcher aus den mit

endlosen Bändern überspannten Walzenpaaren c, d und c1, d1 besteht. Der eine

Bändersatz umspannt die oberen Walzen c, c1; der andere umschlingt die unteren Walzen d, d1 und geht, unterstützt von den Walzen k1, k2, a, k3 bis k6, über die groſse, auf der Welle J sitzende Trommel S, um

schlieſslich über die Walzen k7 und k8 nach a

zurückzukehren. Die Walze k7 dient als Spannwalze. Um ein sicheres und gleichmäſsiges Einziehen der

Papierbahnen zu erreichen, was nur dadurch möglich ist, daſs man die Bändersysteme

mit gehörigem Druck auf das Papier einwirken läſst, ist folgende Einrichtung

getroffen. Die Walzen d und d1 sind in Armen gelagert, welche sich um

die Achsen der Walzen c bezieh. c1 drehen lassen. Diese Arme sind mit

verzahnten Bögen z, z1

versehen, in welche das Trieb y eingreift. Erhält y Rechtsdrehung, so schwingen die Walzen d und d1 im Sinne der eingezeichneten Pfeile, spannen die

Bänder beider Systeme und bewirken dadurch ein festeres Einklemmen der Papierbahnen.

Die Walzen c1 und d1 erhalten vom Rade

r aus Antrieb; c und

d werden durch die Bänder mitgenommen. Die langen

Bänder befördern das Papier über die mit dem Schneidapparat versehene Trommel S hinweg und zwar mit constanter Geschwindigkeit.

Die Schere besteht aus dem auf dem Querbalken m der

Trommel verschraubten Untermesser und dem in radialer Richtung beweglichen

Obermesser m1. Um hier

einen rechtwinkligen Schnitt zu ermöglichen, wäre die Trommel S für die Dauer des Schnittes mit einer

Umfangsgeschwindigkeit gleich der Einzugsgeschwindigkeit des Papieres und nach

derselben Richtung wie dieses zu bewegen. Da die Zeit für einen Niedergang und einen

Aufgang des Messers eine sehr kleine ist, so begnügte man sich damit, nur in einem

Augenblick Gleichheit zwischen der Papier- und der Umfangsgeschwindigkeit der

Trommel herzustellen. In diesem Augenblicke erfolgt der Schnitt. Um dies zu

erreichen, erhält die Trommel S eine oscillirende

Bewegung um die Achse J von einem auf einer darunter

liegenden Welle aufgekeilten Excenter, dessen Stange Z

die mit Stellschraube versehene Schlitzkurbel A

erfaſst.

Nehmen wir an, die Maschine sei für eine bestimmte Bogenlänge richtig eingestellt;

der Schneidapparat schwingt zwischen den Radien I und

II hin und her; der Schnitt erfolgt bei dem

Durchgang durch die Verticale. In diesem Augenblick muſs also die

Umfangsgeschwindigkeit des Untermessers und zwar die gröſste überhaupt auftretende

Umfangsgeschwindigkeit gleich der Einzugsgeschwindigkeit des Papieres sein. So

tritt jetzt die Frage auf, welche Veränderungen vorzunehmen sind, um die Maschine

für ein anderes Format einzustellen? Andere Bogenlänge läſst sich nur erreichen

durch Veränderung der Schnittzahl in der Zeiteinheit. Die Excenterwelle muſs bei

kürzeren Bogen mit gröſserer, bei längeren Bogen mit geringerer Umdrehungszahl

laufen. Damit verändert sich auch die gröſste Umfangsgeschwindigkeit des

Schneidapparates, die aber für jedes Format gleich der Papiergeschwindigkeit sein

muſs. Um Gleichheit herzustellen, ist der Angriffspunkt der Excenterstange an der

Kurbel A zu verlegen; derselbe muſs beim Gröſserwerden

des Formates weiter hinaus, im umgekehrten Fall näher hereingerückt werden. – Für

jedes Format sind, wie aus Obigem hervorgeht, zwei Einstellungen zu machen: für die

Umdrehungszahl der Excenterwelle und dann an der Armlänge der Schlitzkurbel A. Beide Einstellungen müssen auf das genaueste in

Uebereinstimmung mit einander gebracht werden, wenn die Maschine richtig arbeiten

soll. Die Einstellung wird durch angebrachte Scalen erleichtert. Der Antrieb der

Excenterwelle erfolgt durch Riemenkegel. Dies erscheint als ein wunder Punkt der

Maschine. Der Riemen verläuft auf den Kegeln leicht; damit würde sich sofort die

Bogenlänge ändern. Auf genaue Führung des Riemens kommt hier alles an; dies ist auf

folgende Weise zu erreichen versucht worden. Der Riemen wird bei jeder beliebigen

Lage durch 2 Rollen R (Fig. 13)

dicht vor den Auflaufstellen auf die Kegel geführt. Die Lage der Rollen bedingt,

daſs die umspannten Bögen gröſser und das Gleiten geringer wird. Durch Verschieben

des Antriebkegels läſst sich der Riemen spannen.

Niedergang und Aufgang des Messers erfolgen durch unrunde, auf der Excenterwelle

sitzende Scheiben. Unmittelbar vor dem Schnitt senkt sich der Preſsbalken p (Fig. 14)

auf das Papier und hält die Bahnen fest.

Eines Wortes der Erklärung bedürfen noch die unmittelbar vor dem Balken des

Grundmessers in der Trommel S gelagerten Einzugswalzen

a1. Die untere wird

durch die endlosen Bänder getrieben und treibt durch Reibungsrollen die obere mit

etwas gröſserer Umfangsgeschwindigkeit, um ein Zurückbleiben der oberen Papierbahnen

zu verhindern. Ein zu starker Angriff der Walze auf das Papier soll durch Besetzen

mit Borsten vermieden werden.Eine Maschine nach diesem System war auf der Württembergischen

Landesgewerbeausstellung in Stuttgart 1881 zu sehen.D. Red.

Papierschneidmaschinen für Buchbindereien u. dgl.

Selbstthätige Einspannung des Papieres bei den in Buchbindereien vielfach benutzten

Schneidmaschinen sucht Fr. Aug. Barthel in Leipzig (*

D. R. P. Kl. 11 Nr. 13227 vom 5. October 1880) auf die durch Fig. 15

Taf. 4 angedeutete Weise

zu bewirken. An den Rahmen der Schneidmaschine ist ein besonderer Theil

angeschraubt, in welchem oben die horizontale Antriebwelle der Einspannvorrichtung

lagert. Diese Welle erhält je nach Bedarf durch offenen oder gekreuzten Riemen

Rechts- oder Linksdrehung und treibt die senkrechte, im unteren Theil mit Gewinde

versehene Druckspindel a, welche durch eine am Gestell

feste Mutter hindurchgeht und den Preſsbalken führt. Nach Einrückung der Maschine

mit Hilfe des Hebels c senkt sich der Preisbalken, wird

aber nach Erreichung einer bestimmten Stellung selbstthätig ausgerückt dadurch, daſs

die auf a sitzende Mutter b mit dem unteren conischen Theil den punktirt verzeichneten Hebel k zur Seite schiebt, welcher die Sperrung des Hebels

c aufhebt. Dieser geht unter Federwirkung in eine

zweite Ruhe und die Riemen laufen nun leer. Nach Vollführung des Schnittes ist der

Hebel c von Hand in die dritte Ruhe zu legen; die

weitere Verschiebung der Riemen bewirkt nunmehr Aufgang des Preſsbalkens. Die Mutter

b ist stellbar, um für alle Dicken den

erforderlichen Druck erzielen zu können. In zwei Zusatzpatenten (* D. R. P. Nr. 15471 vom 22. März 1881 und Nr. 15472

vom 29. März 1881) sind einige Veränderungen angegeben. Der Antrieb erfolgt durch

einen Riemen, Senkung und Hebung des Preſsbalkens

durch Kurbel oder Excenter. Die Kurbel wird selbstthätig abgestellt, sobald sie ihre

höchste oder tiefste Stellung erreicht hat. Die Zusatzpatente beziehen sich auf zwei

verschiedene Ausführungen der Auslösung, von deren Beschreibung hier ihrer

Einfachheit wegen abgesehen werden kann.

Eigenartig veranlagt ist die Papierschneidmaschine von F. M. Weiler in New-York (* D. R. P. Nr. 12301 vom 3.

März 1879). Der Grundgedanke der Construction liegt darin, das Einspannen des

Papieres und das Schneiden durch einen Griff geschehen

zu lassen. Dies ist auf folgende Weise verwirklicht. An der eisernen Tischplatte a (Fig. 16

Taf. 4) sind seitlich Wangen b angebracht, welche einem

reckteckigen, eisernen, oben offenen, aus dem unteren Querbalken c und zwei Seitentheilen c1 bestehenden Rahmen Verticalführung

geben. Auf dem Balken c ruht die starke, das Messer e1 tragende Schiene e mit zwei Rollen so auf, daſs sie, um eine seitliche

Bewegung des Messers während des Schnittes zu erzielen, senkrecht zur Bildfläche

bewegt werden kann. Die Seitenschilder c1 geben in ihrem oberen Theile dem eisernen

Preſsbalken d, welcher an der Unterseite zur Schonung

des Messers mit einer Holzschiene d1 bekleidet ist, Verticalführung. Im Preſsbalken ist

eine Welle f gelagert, welche auf jeder Seite ein

kleines Stirnrad trägt, dessen Zähne in Eingriff sind mit den in der Durchbrechung

der Schilder c1

vorhandenen Zähnen c2.

Der lange Hebel sitzt auf der Welle f. Dreht man den

Hebel nach dem Auflegen eines zu beschneidenden Papierstoſses in der Pfeilrichtung,

so wälzen sich die Zahnräder auf der Welle f in den vorläufig

feststehenden Zähnen c2

ab; der Preſsbalken senkt sich auf das Papier. Ueberschreitet der bei weiterer

Drehung des Hebels vom Preſsbalken gegebene Druck – bei Auſserachtlassung des

Eigengewichtes – das Gewicht des aus c1 und c bestehenden

Rahmens nebst dem Gewicht der Messerschiene und des Messers, so hebt sich der Rahmen

mit dem Messer und das letztere vollführt den Schnitt. Ein ziehender Schnitt des

Messers wird dadurch erreicht, daſs die Messerschiene e

durch eine Lenkstange mit dem tiefsten Punkte des rechtsseitigen Schildes c verbunden ist. Links vom Messer befindet sich eine

Platte g, deren Oberfläche mit der Tischfläche

zusammenfällt; diese Platte ist an den obersten Punkten der Wangen b pendelnd aufgehängt, weicht nach links aus, wenn das

Messer aufsteigt und nimmt dabei die abgeschnittenen Papierstreifen weg. h und i sind

Anschlagwinkel für das zu schneidende Papier; der erstere läſst sich in einem

Schlitz senkrecht zum Messer verschieben; der letztere kann unter beliebigem Winkel

zur Schneidkante eingestellt werden.

Zum Schluſs sei hier noch kurz der in Fig. 17

Taf. 4 dargestellte Papierschneider von E. Leger in

Waterville, Maine (Amerikan. Patent Nr. 225990 vom J. 1880 nach der Papierzeitung, 1880 S. 826) erwähnt. Der Messerbalken

A ist mit den Winkelhebeln C und C1

durch Gelenkbolzen verbunden; eine zweite Verbindung der Winkelhebel ist durch die

Stange b erzielt. Bringt man den Hebel D in die punktirte Lage, so vollführt dabei das Messer

einen ziehenden Schnitt. Es läſst sich nicht läugnen, daſs die Bewegung des Messers

auf sehr einfache Weise erreicht ist; aber die Führung desselben durch die

Gelenkbolzen erscheint nicht solid genug.

A. L.

Tafeln