| Titel: | Ueber Verarbeitung der Stassfurter Kalisalze. |

| Fundstelle: | Band 243, Jahrgang 1882, S. 47 |

| Download: | XML |

Ueber Verarbeitung der Staſsfurter

Kalisalze.

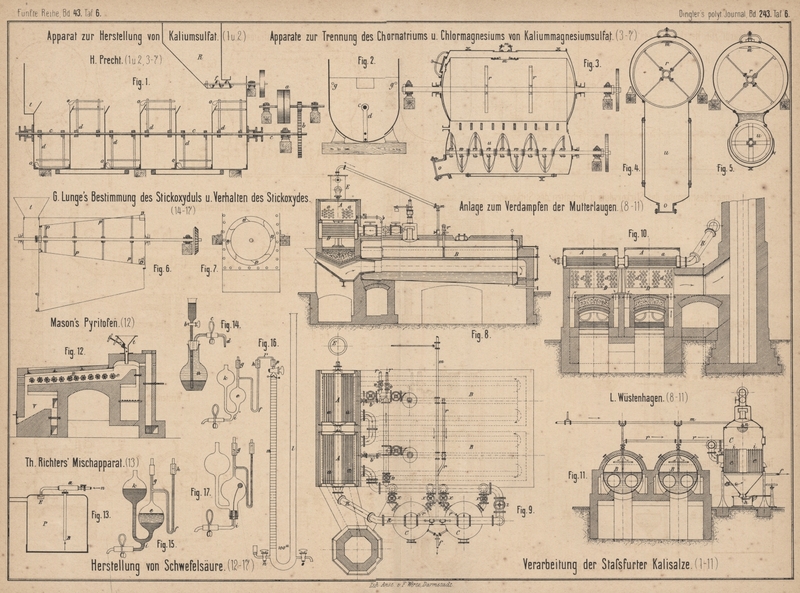

Patentklasse 75. Mit Abbildungen auf Taf. 6.

Ueber Verarbeitung der Staſsfurter Kalisalze.

H. Böckel in Staſsfurt (D. R. P. Nr. 14938 vom 5.

Februar 1881) will Kainit und andere schwefelsaure

Doppelsalze des Kaliums und Magnesiums unter Verwendung von Chlorcalcium

verarbeiten. Werden hier noch Kainit, Schönit und dergleichen Verbindungen

mit Chlorcalcium haltigen Laugen behandelt, so entsteht Gyps, Chlorkalium und

Chlormagnesium. Die

Flüssigkeit wird dann von dem ausgeschiedenen Gyps getrennt und wie gewöhnlich

weiter verarbeitet.

Der Apparat zur Herstellung von

Kaliumsulfat aus Kaliummagnesiumsulfat und Chlorkalium von H. Precht in Neustaſsfurt (* D. R. P. Nr. 14534 vom 15.

December 1880) besteht aus einem halbrunden, liegenden, durch senkrechte

Scheidewände in mehrere Räume getheilten Kessel, welcher als Rührvorrichtung eine

durch Riemenscheibe a (Fig. 1 Taf.

6) und Vorgelege b in Bewegung versetzte Welle c hat, mit Armen d und

Löffeln o. Aus dem Behälter R wird Kaliummagnesiumsulfat mittels Schnecke f dem Apparat ununterbrochen zugeführt und während der Zersetzung durch

die Löffel o in die folgende Abtheilung geschafft, bis

es schlieſslich am anderen Ende des Apparates in den Trichter t geworfen wird. Gleichzeitig erleidet das Doppelsalz

durch eine von der entgegengesetzten Richtung zuflieſsende gesättigte

Chlorkaliumlösung eine Umsetzung in Kaliumsulfat und Kaliummagnesiumchlorid; die

Chlorkaliumlösung kommt zunächst mit dem nahezu fertig gebildeten und durch wenig

Magnesiasalze verunreinigten Kaliumsulfat in Berührung, flieſst durch Löcher g (Fig. 2) in

alle Abtheilungen und wird zuletzt mit unzersetztem Doppelsalz gerührt, um eine

vollständig ausgenutzte und an Chlormagnesium reiche Lauge zu erhalten, aus welcher

die Kalisalze durch Eindampfen gewonnen werden.

Apparate zur Trennung des Chlornatriums und Chlormagnesiums

vom Kaliummagnesiumsulfat im Kainit. Nach H.

Precht (* D. R. P. Zusatz Nr. 13421 vom 25. Mai 1880) kann die unter

Dampfdruck bewirkte Trennung des Chlornatriums vom Kaliummagnesiumsulfat (vgl. 1881

241 456) während oder nach der Zersetzung vorgenommen werden. Im ersteren Falle wird

der Kainit in einem Siebe, welches in einem geschlossenen Kessel drehbar ist, mit

einer für Chlornatrium gesättigten Lösung von Kaliummagnesiumsulfat unter Dampfdruck

behandelt. Das Sieb befindet sich im oberen Theile des Kessels, so daſs im unteren

Theile Raum für das abgesiebte Kaliummagnesiumsulfat vorhanden ist. Der Unterkessel

u (Fig. 3 bis

5 Taf. 6) des Zersetzungsapparates, in welchem sich das abgesiebte

Kaliummagnesiumsulfat ansammelt, ist in wagerechter Lage (Fig. 3 und

5) oder in senkrechter (Fig. 4) mit

dem Oberkessel verbunden. In dem Oberkessel ist das Sieb r aus Kupferblech mit 0mm,75 weiten

Oeffnungen angebracht, welches durch das Mannloch m mit

Kainitstücken von 5 bis 50mm Durchmesser gefüllt

wird; die Entleerung des Apparates erfolgt mit Hilfe einer Schnecke durch die

Oeffnung o.Der Apparat Fig.

3 und 5

ist in Neustaſsfurt seit 1½ Jahren im Betriebe. Die jedesmalige Füllung des

Apparates beträgt 3t, die selbstthätige

Entleerung bewährt sich gut.

Wird die Trennung des Kaliummagnesiumsulfates von dem Chlornatrium erst nach der

Zersetzung des Kainits vorgenommen, so kann der Zersetzungsapparat für Kainit aus einem geschlossenen

Kessel mit Rührwerk oder aus einem rotirenden Kessel bestehen. Durch Bewegung der

Salzmasse wird die Zersetzung des Kainits wesentlich befördert, weshalb in dem

Apparat vier Schaufeln angebracht sind, welche bei der Drehung des Kessels eine

Hebung der Salzmasse bewirken.

Zur Trennung des Kaliummagnesiumsulfates von den gröſseren Steinsalzstücken nach der

Zersetzung des Kainits benutzt Precht ein Trommelsieb

p (Fig. 6 und

7 Taf. 6), welches sich in einem mit für Chlornatrium gesättigter

Salzlösung gefüllten Kasten dreht. Der Salzbrei wird durch den Trichter t in das conische Trommelsieb eingefüllt und die groben

Stücke, welche im Siebe zurückbleiben, werden mittels Schaufeln v aus dem Apparate entfernt. Das Kaliummagnesiumsulfat

setzt sich in der Salzlösung ab und kann auf diese Weise fast frei von Chlornatrium

gewonnen werden.

Zum Verdampfen der Mutterlaugen in der Kalifabrikation

will L. Wüstenhagen in Hecklingen bei Staſsfurt (* D.

R. P. KL 62 Nr. 14015 vom 1. Mai 1880) die Laugen zunächst in Vorwärmpfannen A (Fig. 8 bis

11 Taf. 6) bringen, welche von Röhrensystemen a durchzogen und unter sich verbunden sind, so daſs der von den

Vacuumapparaten durch die Rohrleitung R herkommende

Dampf seine Wärme gröſstentheils an die frische Lauge abgibt, wodurch gleichzeitig

eine Entlastung des Condensators E stattfinden soll,

obgleich wegen der Anordnung der Pfannen über den Ueberhitzern D erstere gleichzeitig von den abgehenden Heizgasen der

Kesselfeuerungen berührt werden und in Folge dessen eine Erhitzung der frischen

Lauge in den Pfannen A bis auf 70° stattfindet. Von

hier läſst man die Lauge durch die Speiserohre b in die

Vorverdampfkessel B ablaufen, wo sie mittels directer

Feuerung so weit eingedickt werden, daſs sich die schwer löslichen Salze noch nicht

in Massen abscheiden.

Die in den Kesseln B andauernd entwickelten Brüden

dienen dazu, unter Zuhilfenahme des Vacuums die durch die Uebersteigrohre r in die Vacuumapparate C

gelangte Lauge fertig zu verdampfen. Wegen des in den Kesseln B herrschenden niedrigen Druckes von 0,1 bis 0at,2 sind diese Dämpfe sehr wässerig und werden,

um sie zum Heizen der Apparate C geeigneter zu machen,

bei geschlossenen Ventilen v vorher durch die

Ueberhitzungsapparate D geführt, in welchen durch die

abgehenden Heizgase der Kesselfeuerungen die Rohrsysteme d umspült werden. Die hier überhitzten Brüden gelangen bei geöffneten

Ventilen x und geschlossenem Ventil z in den Dampfraum e der

Vacuumapparate C, wo sie die Eindickung der in

dieselben aus den Kesseln B übergestiegenen Lauge

vollenden; die abgekühlten Brüden und die entstandenen Condensationsproducte werden

bei f durch eine Luftpumpe abgesaugt. Ist die Lauge

derart in den Vacuumapparaten auf die gewünschte Concentration gebracht und die

Ausscheidung der schwer löslichen Salze bewirkt, so läſst man diese Salze und übrig

gebliebene Lauge durch den Stutzen h ab und spült das

an dem Röhrensystem i etwa haftende Salzgemisch mit

etwas Lauge oder Wasser nach. Damit hierbei ein Besteigen der Kessel vermieden

werde, ist die Brause n angebracht, welche ihre

Speisung durch die Rohrleitung m erhält.

Als Ergänzung seiner früheren werthvollen Berichte über die

Staſsfurter Kali-Industrie (vgl. 1872 203 194. 1875 217 388. 496. 218 62. 411. 1876

219 254) bespricht H. Grüneberg in den Berichten der deutschen chemischen Gesellschaft, 1881

S. 1179 die Darstellung von schwefelsaurem Kalium aus den

Staſsfurter Kalirohsalzen. Bekanntlich enthalten die Staſsfurter

Kalirohsalze auſser etwa 16 Proc. Chlorkalium in Form von Carnallit (KMgCl3.6H2O) und anderen

Salzen auch etwa 17,5 Proc. schwefelsaures Magnesium in Form des Kieserits (MgSO4.H2O). Bald nach

Beginn der Verarbeitung dieser Staſsfurter Rohsalze (im J. 1861),Vgl. Wagner's Jahresbericht, 1861 S. 216. 1862

S. 220. war man bestrebt, aus denselben nicht allein das für die

Salpeterfabrikation erforderliche Chlorkalium darzustellen, sondern auch das für

andere hochwichtige Zweige der chemischen Industrie erforderliche schwefelsaure

Kalium. Die Gegenwart eines die Schwefelsäure nur leicht gebunden haltenden Salzes,

des schwefelsauren Magnesiums, schien hierzu aufzufordern.

Verfasser, interessirt in der Fabrikation des Kalisalpeters wie der Potasche, machte

sich deshalb bereits im J. 1862 an diese Aufgabe und stellte, zunächst mit reinen

Materialien arbeitend, das bereits bekannte Doppelsalz aus schwefelsaurem Kalium und

schwefelsaurem Magnesium dar, indem er 1 Aeq. Chlorkalium und 2 Aeq. schwefelsaures

Magnesium heiſs löste und das gebildete Doppelsalz (K2SO4.MgSO4.6H2O) durch Krystallisation gewann. Aus

diesem Doppelsalz das schwefelsaure Magnesium zu entfernen, war die nächste Aufgabe.

Durch eine wiederholte Umkrystallisation desselben gelang es zwar, Salze zu

gewinnen, welche immer reicher an schwefelsaurem Kalium und immer ärmer an

schwefelsaurem Magnesium waren; doch war dies eine umständliche und deshalb recht

kostspielige Fabrikation. Ein anderer Weg, dieses Doppelsalz mit einem Aequivalent

Chlorkalium zu mischen und durch das hierin enthaltene Kalium das Magnesium des

Doppelsalzes zu ersetzen, nach der Formel 2K2SO4 + MgSO4 + 3KCl =

3K2SO4 +

KMgCl3, lieſs das erwünschte Ziel erreichen.

Verfasser glaubte Anfangs gefunden zu haben, daſs diese Zerlegung nur bei einer

hohen Temperatur bezieh. in Gefäſsen, welche mit einer Dampfspannung von 2at arbeiteten, ausführbar sei, ein Verfahren,

welches Clemm später in sein Patent einschloſs (vgl.

Wagner's Jahresbericht, 1864 S. 256). Weitere Versuche aber

zeigten, daſs die erwünschte Zerlegung auch unter einfacheren Verhältnissen zu

erreichen war. In den Fabriken von C. Zimmer und Douglas wurden mit Erfolg Versuche angestellt, die mit

starker Spannung arbeitenden Apparate zu vermeiden, und heute denkt Niemand mehr

daran, sich derselben zu bedienen. Immerhin war der Weg gezeigt, wie aus dem

Doppelsalz das schwefelsaure Kalium zu isoliren sei, und es wurde auf dieser

Grundlage weiter gearbeitet.

Zunächst muſste man bestrebt sein, für die Darstellung des Doppelsalzes K2SO4.MgSO4.6H2O (Schönit)

sich möglichst reine Rohstoffe zu schaffen. War für das Chlorkalium dieser Weg durch

die inzwischen entwickelte Chlorkalium-Industrie geschaffen, so fehlte es doch noch

an einem Mittel, das schwefelsaure Magnesium in möglichst reiner Form zu gewinnen;

denn der aus den Rohsalzschächten geförderte sogen. Kieserit war ein ziemlich

unreines Gemenge von schwefelsaurem Magnesium und Steinsalz mit wenig Carnallit.

Verfasser gelangte zu reinem Kieserit durch das von ihm s. Z. eingeführte

Aufbereitungsverfahren in den mit Chlormagnesiumlauge arbeitenden Setzmaschinen,

welches den mit Steinsalz gemengten Kieserit als den specifisch schwersten Körper am

Grunde der Setzkasten erscheinen lieſs. Dieser Kieserit wurde auf feinem Drahtsiebe

in Wasser oder dünne Lauge getaucht; hier löste sich das Steinsalz auf, der

eingesprengte Kieserit fiel als stärkemehlartige Substanz durch die Maschen des

Siebes, um sich am Boden der Lösegefäſse abzulagern. Später wurden zu demselben

Zwecke die Kieserit haltigen Löserückstände der Chlorkaliumfabriken verwendet und

auch die Apparate zur Trennung von Kieserit und Steinsalz vereinfacht, sogenannte

Waschtrichter eingeführt.

Mittels des so gewonnenen Kieserits und hochgradigen Chlorkaliums wurde nun das

Doppelsalz „Schönit“ gebildet. Anfangs löste man beide Körper heiſs und lieſs

dann den Schönit krystallisiren, später (i. J. 1864 nach Vorschlag von Schmidtborn in der Fabrik von Vorster und Grüneberg in Staſsfurt) wurde nur

der Kieserit heiſs gelöst und die Lauge auf trockenes, gesiebtes Chlorkalium

gelassen, welches sich dann während des Erkaltens der Lauge in Schönit umsetzte.

Neben diesen Arbeiten liefen Versuche mit einem im Leopoldshaller Schachte gefundenen

sogenannten „harten Salz“, welches aus Sylvin, Kieserit und Kochsalz bestand

und beim Lösen und Krystallisiren auf einfache Weise den Schönit ergab. Bald darauf

wurde der Kainit gefunden, welcher den Schönit schon fertig gebildet enthielt und

nunmehr das geeignetste Material zu bilden schien. Aber der Kainit wurde hoch im

Preise gehalten, ergab, weil er ganz gelöst wurde, viel Mutterlauge, mit der man

nicht gut umzugehen wuſste, weil dieselbe in der Siedehitze, durch gegenseitige

Zersetzung von Chlormagnesium und schwefelsaurem Kalium, schwefelsaures Magnesium und Chlorkalium

ergab. Zwar wurden später (bei Vorster und Grüneberg), um die Mutterlauge unterhalb der Siedehitze

abzudampfen, sehr groſse flache Pfannen angelegt, welche mit Schmauchfeuer betrieben

wurden; auch wurden mechanische Verdampfapparate angeschafft, die durch Oberflächen

Verdunstung rotirender hohler Kupferlinsen, welche von gebrauchtem Dampf durchströmt

wurden, die Lauge bei niedriger Temperatur verdampfen; aber diese langsame

Verdunstung der Lauge erwies sich doch verhältniſsmäſsig als so kostspielig, daſs

sie der Rentabilität des Verfahrens Eintrag that. Trotz des scheinbar am meisten

geeigneten Materials Kainit blieb die Fabrikation von Schönit aus Kieserit und

Chlorkalium lange Zeit hindurch obenan; sie wurde auſser von der Fabrik des

Verfassers von den Firmen Wünsche und Göring in

Leopoldshall und Andrae und Grüneberg in Stettin

ausgeführt.

Der auf die eine oder andere Weise dargestellte Schönit muſste nun in schwefelsaures

Kalium umgewandelt werden und hierzu diente ausschlieſslich das vom Verfasser

bereits i. J. 1862 aufgestellte Princip: die Zerlegung mit Chlorkalium (vgl. 1872

203 194). Schmidtborn führte in der Fabrik des

Verfassers zuerst heiſses concentrirtes Lösen des Schönits und Einwirkung der

erhaltenen Lauge auf äquivalente Mengen trockenen Chlorkaliums ein, welches sich

während des Erkaltens der Lauge in schwefelsaures Kalium umsetzte, F. Michels die Maceration des Schönits in

Auslaugegefäſsen mit einer kalt gesättigten Chlorkaliumlösung, bis der ganze Schönit

in schwefelsaures Kalium verwandelt war (vgl. Wagner's

Jahresbericht, 1869 S. 242).

Die Behandlung der Mutterlauge war in beiden Fällen dieselbe, stets aber schwierig,

weil der starke Gehalt der Lauge an Chlormagnesium, einem Zersetzungsproduct des

Schönits, in der Siedehitze auf das in der Lauge befindliche schwefelsaure Kalium

einwirkte und dasselbe in Chlorkalium verwandelte, welches mit dem gebildeten

schwefelsauren Magnesium dann Salzniederschläge ergab, die leicht anbrannten und

schwierig zu behandeln waren, trotzdem sie eigentlich, falls die angewendeten

Rohstoffe rein waren, leicht hätten wieder in Schönit verwandelt werden können, wenn

man dieselben richtig gattirt und in der Kälte hätte auf einander wirken lassen.

Genug, die Verarbeitung der Mutterlauge war stets das Hinderniſs einer rentablen

Fabrikation, wenn auch sonst der Proceſs glatt und elegant verlief und das erzielte

Fabrikat (K2SO4) von

vorzüglicher Reinheit war.

H. Grüneberg (Chemische Industrie, 1881 S. 110) theilt

ferner die seit d. J. 1877 über diesen Gegenstand erschienenen 20 Patente ein: 1) in

solche, welche die Darstellung von Schönit aus Kieserit und Chlorkalium bezieh.

Carnallit zum Gegenstande haben; 2) in solche, nach welchen Schönit aus Kainit dargestellt wird; 3) in

Patente, welche die Verarbeitung der Mutterlauge und Nebenproducte behandeln; 4) in

solche, welche schwefelsaures Kalium aus Schönit auf anderem Wege als dem der

Zerlegung durch Chlorkalium darzustellen bezwecken.

1) Das Verfahren von F. Brünjes (D. R. P. Nr. 11, vgl.

1879 231 154) ist wegen des kostspieligen Alkoholverlustes wohl niemals zu

fabrikatorischer Durchführung gelangt. Das von C.

Ferber (D. R. P. Nr. 5068, vgl. 1879 233 352) wird augenscheinlich zu

kostspielig, weil dasselbe die Erzeugung zu groſser Mengen Lauge im Gefolge hat,

welche, wie aus Obigem hervorgeht, stets der schwache Punkt der Fabrikation von

schwefelsaurem Kalium aus dem Staſsfurter Salze ist. – Hierher gehört noch des

Verfahren von G. Borsche (D. R. P. Nr. 2173, vgl. 1877

226 440) und das von H. Grüneberg (D. R. P. Nr. 5607,

vgl. 1879 233 175). Bei letzterem zeigt die Ausbeute, daſs etwa 85 Procent des

angewendeten Chlorkaliums als Schönit erhalten werden.

2) G. Borsche (D. R. P. Nr. 10642, vgl. 1881 240 82)

laugt den Kainit, um seine Zersetzung zu verhüten, bei der niedrigen Temperatur von

30 bis 35° aus; ein Zusatz von krystallisirtem Bittersalz zu der Lösung soll reinen

Schönit fällen. Die Mutterlauge wird eingedampft und mit Chlormagnesium versetzt,

wodurch Kochsalz gefällt wird; die hiernach weiter einzudampfende Lauge läſst

schwefelsaures Magnesium fallen. Vielleicht ist die unter unangenehmen Verhältnissen

sich bildende Abscheidung des letzteren Ursache gewesen, dieses Verfahren

aufzugeben, und wir finden in einem ferneren Patent von Borsche und F. Brünjes (D. R. P. Nr. 10701, vgl. 1881 239 88) die

Behandlung des Kainits bei einer Temperatur der Löselauge von 80°, bei welcher die

Zerlegung des Schönits noch nicht stattfindet, aber erheblich mehr dieses Salzes

aufgenommen wird, während von dem Kochsalz der Kainit wahrscheinlich nicht mehr

gelöst wird, als bei der Behandlung des Kainits be einer Temperatur von 30 bis 35°.

Der Fortschritt ist unverkennbar. – Nach einem weiteren Vorschlage (D. R. P. Zusatz

Nr. 12875 vom 17. April 1880) wenden die Genannten zum Auslaugen des Kainits einen

aufsteigenden Strom von heiſsem Wasser an.

Nach einem ferneren Vorschlag (D. R. P. Nr. 11028, vgl. 1881 239 245) fällt Borsche den Schönit anstatt mit krystallisirtem

Bittersalz auch mit schwefelsaurem Natrium.

Dupré und C. N. Hake (D. R.

P. Nr. 6053, vgl. 1879 233 492) behandeln fein gemahlenen Kainit mit einer mehr oder

weniger concentrirten Bittersalzlösung, laugen durch dieselbe Chlormagnesium und

Chlornatrium aus und lassen Schönit zurück. – R.

Grüneberg (D. R. P. Nr. 10754, vgl. 1881 240 82) verfährt ähnlich, indem er

den gemahlenen Kainit mit einer kalt gesättigten Schönitlösung, welche Chlornatrium

und Chlormagnesium

löst, behandelt und Schönit zurückbehält. Die hierbei erzielten Laugen werden zum

Lösen von Rohsalz benutzt (vgl. D. R. P. Nr. 10753 vom 13. September 1879).

Die Vorschläge von H. Precht wurden S. 48 d. Bd.

besprochen. – M. Nahnsen (D. R. P. Nr. 10772, vgl. 1880

238 359) scheidet den Schönit aus dem Kainit durch Glühen desselben.

3) R. Grüneberg (Erl. D. R.

P. Nr. 4933) führt diejenigen Salze, welche bei Eindampfung der nach Zerlegung des

Schönits mit Chlorkalium erhaltenen Lauge entfallen, je nach ihrer Zusammensetzung,

durch Behandeln mit Bittersalzlauge oder Chlorkalium haltiger Macerationslauge

wieder in Schönit über. Später umgeht R. Grüneberg (D.

R. P. Nr. 10753, vgl. 1881 239 88) die Verdampfung der bei der Zerlegung von Schönit

gewonnenen Lauge, indem er dieselbe zum Lösen von Rohsalz, künstlichem Carnallit

oder Kainit verwendet. Dies ist als ein günstiges Vermeiden der Klippen, welche die

Sulfatfabrikation aus Kainit darbietet, zu bezeichnen.

Bernhardi (D. R. P. Nr. 10821, vgl. 1881 239 87) fällt

die kalihaltige Mutterlauge des Schönits oder schwefelsauren Kaliums als

schwefelsaure Doppelsalze, anstatt dieselben zu verdampfen. Die zurückbleibende

Lauge benutzt Derselbe zur Behandlung von Kainit bezieh. Carnallit. Später verwendet

Bernhardi (Erl. D. R. P. Nr. 12498, vgl. 1881 240

162) die Mutterlauge des Schönits oder schwefelsauren Kaliums zum Verdünnen der

concentrirten heiſsen Carnallitlauge, um ein Ausscheiden des Kochsalzes beim

Erkalten desselben zu verhüten.

4) Dupré und Hake (D. R. P.

Nr. 8021, vgl. 1880 235 328) mischen Schönit mit Kalkhydrat oder Pulver von

ungelöschtem Kalk. Der entstehende Brei wird entweder calcinirt, oder einige Tage

der Ruhe überlassen, bis er erhärtet, und sodann ausgelaugt. Nach Ansicht des

Verfassers werden bei diesem Verfahren sehr dünne Laugen einzudampfen sein.

C. Hake (Erl. D. R. P. Nr. 9108, vgl. 1880 237 83) sucht

aus dem Kalirohsalze durch Mischung einer Lösung desselben mit Kieserit und Gyps ein

Kalium-Calciumsulfat herzustellen. Dieses Salz wird calcinirt und durch Auslaugen

dann schwefelsaures Kalium gewonnen. Dieses Verfahren ist augenscheinlich, wie das

vorstehende von Dupré und Hafte, mit Erzeugung sehr

dünner Laugen verknüpft.

Aus dem Uebermaſs von zu Tage getretenen Ideen hebt schlieſslich der Verfasser

einzelne hervor, welche seiner Ansicht nach Beachtung verdienen. Vor Allem scheint

es geboten zu sein, die Fabrikation des Schönits bezieh. schwefelsauren Kaliums mit

Aufwand von einer möglichst geringen Menge Wasser zu betreiben und die abfallende

Lauge so arm an Kalium oder, was damit gleichbedeutend, so reich an Chlormagnesium

zu gewinnen, wie dies möglich ist. Beginnt man mit der ersten Gruppe der Patente, so

möchte das Verfahren des Verfassers (1879 233 175) vielleicht das abgerundetste zu nennen sein. Bei

Verwendung des Kainits als Rohmaterial dürfte, um einen reinen Schönit zu erzielen, das Verfahren von Borsche und Brünjes (1881 239 88) ein sehr beachtenswertes sein. Ein

gleiches dürfte von dem Verfahren von Dupré und Hake (1879 233 492) zu sagen sein. Handelt es sich

darum, einen weniger reinen, aber billigen Schönit aus

dem Kainit darzustellen, so ist gewiſs das Verfahren von Dupré und Hake (1879 233 492) als solches

anzuerkennen. Für Verarbeitung der Mutterlauge scheinen sich die Verfahren von R. Grüneberg (1881 239 88) und Bernhardi (1881 240 162) zu empfehlen, weil sie ein Verdampfen derselben

im Sulfatbetriebe überflüssig machen. Die Verfahren, schwefelsaures Kalium aus dem

Schönit durch Kalk zu fällen (Dupré und Hake, 1880 235 328 sowie C.

Hake, 1880 237 83), ein Kaliumcalciumsulfat herzustellen, möchte vielleicht

der dabei erzielten dünnen Lauge wegen, wie oben schon bemerkt, eine Aussicht auf

Rentabilität nicht haben. Es soll aber der etwaigen praktischen Ausführung dieses

Verfahrens nicht vorgegriffen werden.

Nach Ansicht des Verfassers würde eine Combination verschiedener Verfahren, wie z.B.

desjenigen von Borsche und Brünjes (1881 239 88) oder

desjenigen von Dupré und Hake (1879 233 492) mit demjenigen von R.

Grüneberg (1881 240 82) oder Bernhardi (1881

240 162) vielleicht die meiste Aussicht auf Erfolg haben. Ein Erfolg würde aber nur

ein solches Verfahren zu nennen sein, welches schwefelsaures Kalium aus Staſsfurter

Salzen um ein wesentliches billiger herstellen läſst, als dies durch Zerlegen des

Chlorkaliums mittels Schwefelsäure in Sulfatöfen unter Mitberechnung der hierbei

gewonnenen Salzsäure zu erreichen ist. Es ist möglich, daſs die Staſsfurter

Industriellen zu diesem Ziel gelangen, wenn denselben stets, wie es augenblicklich

bereits der Fall ist, das Kalium in der schwefelsauren Verbindung des Kainits

billiger geliefert wird als in der Chlorverbindung des Carnallits. Die Mittel, eine

Sulfatindustrie in Staſsfurt entstehen zu lassen, werden demnach heute lediglich in

den Händen der vereinigten Rohsalzschächte liegen; es wäre zu wünschen, daſs die

betreffenden Unternehmer dasjenige durchführen, was, allgemein aufgefaſst, der

deutschen chemischen Industrie am meisten frommt.

Tafeln