| Titel: | G. H. Corliss' Pumpe mit gesteuerten Ventilen. |

| Fundstelle: | Band 243, Jahrgang 1882, S. 95 |

| Download: | XML |

G. H. Corliſs' Pumpe mit gesteuerten

Ventilen.

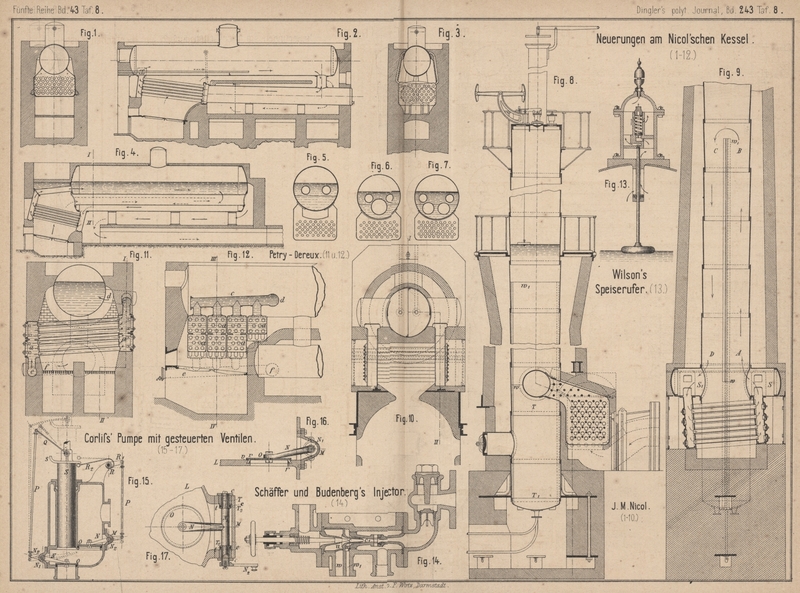

Mit Abbildungen auf Tafel 8.

Corliſs' Pumpe mit gesteuerten Ventilen.

Um das Schlagen der Pumpenventile zu beseitigen, überläſst G.

H. Corliſs in Providence, Nordamerika (* D. R. P. Kl. 59 Nr. 13891 vom 16. Juni 1880) solche

Ventile nicht sich selbst bezieh. der Rückwirkung des Wassers bei der Umkehrung der

Kolbenbewegung, sondern er bewirkt den Ventilschluſs schon im letzten Theil des

Kolbenhubes durch eine vom Pumpenkolben bethätigte Steuerung; übrigens wird zum

gleichen Zweck der metallische Anschlag bei den Ventilen in bemerkenswerther Weise

vermieden. Die Ventile O (Fig. 15 bis

17 Taf. 8) sind an Hebeln N befestigt, deren

Achsen N1 aus den

Ventilkammern ins Freie treten und hier die Hebel N2 tragen. Bei dem Saugventil ist der Hebel N2 durch die Stange P mit dem am Pumpenkolben angelenkten federnden Hebel

Q verbunden, welcher während des gröſsten Theiles

des Kolbenhubes frei schwingt und lediglich das Ventilgewicht ausgleicht. Erst gegen

das Ende seines Hubes stöſst der Kolben S mit seinem

Ansatz s gegen den Hebel Q, wodurch die Stange P gehoben und das

Saugventil auf seinen Sitz niedergedrückt wird. Die Steuerung des Druckventiles

lieſse sich in gleicher Weise bewerkstelligen; in Fig. 15 ist

jedoch als Ausführungsvariante die Verbindung des Hebels N2 durch die Stange P mit einem steifen Hebel R1 dargestellt, auf dessen Achse R eine starke spiralförmig gewundene Feder R2 befestigt ist. Auch

diese Vorrichtung gelangt erst gegen das Ende der diesmal nach abwärts gerichteten

Kolbenbewegung zur Wirkung, da dann erst die Flansche des Kolbens den Federhebel R2 mitnimmt und dadurch

den Schluſs des Druckventiles hervorruft. Die Ventile müssen zum Schluſs gebracht

sein, wenn der Kolben sein Hubende erreicht hat. Etwaige Adjustirungsfehler sind

durch die Federung der Hebel Q und R2 unschädlich gemacht.

Die Ventilhebelachsen N1 müssen gehörig dicht durch die Ventilgehäusewand treten und doch leicht

drehbar sein. Die Abdichtung ist deshalb nicht durch Stopfbüchsen, sondern in der

aus Fig. 17 ersichtlichen Weise erzielt. Die mit dem Hebel N aus einem Stück hergestellte Achse N1 ist durch genügend

weite Löcher der auf das Ventilgehäuse aufgeschraubten Klappe M geschoben. Hierauf werden auf der Achse N1 die metallenen

Büchsen T warm aufgezogen oder sonstwie befestigt und

dann die Packungsringe t aus vulkanisirtem Gummi gegen

die Büchsenflanschen T2

geschoben, an die Packringe aber noch glatte Ringe e

beigelegt. Schlieſslich werden die Oeffnungen der Kappen M durch die Lagerbüchsen c geschlossen und

dadurch zugleich die Packringe t etwas

zusammengedrückt, weshalb letztere die sich mit der Achse N1 drehenden Büchsen T dampf- und wasserdicht gegen die Lagerbüchsen c abdichten.

Die Ventilsitze sind in eigenthümlicher Weise mit Leder besetzt. In die ziemlich

breite Unterdrehung des Ventilsitzrandes v (Fig.

16) sind nämlich mehrere Windungen von Lederstreifen auf hoher Kante

eingebracht und durch einen eingesprengten, an einer Stelle aufgeschnittenen,

kräftig nach auſsen federnden Metallring r

festgehalten. Die

Lederstreifen müssen so breit sein, daſs die Liderung über die Oberfläche der

Ventilkammerwand L vorragt. Nach dem Einsprengen des

Ringes r wird die Liderung, so weit sie über der

Oberfläche von L vorragt, abgeschnitten; durch das

Feuchtwerden dehnt sich das Leder wieder etwas aus und bildet einen glatten,

gleichförmigen und gerade genügend elastischen Sitz, auf welchen das Ventil O selbst dann geräuschlos sich aufsetzt, wenn es mit

groſser Heftigkeit gegen den Sitz gestoſsen wird. Oefteres Trocken werden soll

erfahrungsgemäſs solchen Sitzen nicht schaden. Uebrigens könnte auch statt des

Ventilsitzes die Ventilplatte O in ähnlicher Weise

gelidert werden.

In einem Zusatzpatent (* Nr. 14790 vom 16. Juni 1880) werden Ringventile für groſse

Luft- und Wasserpumpen angegeben, deren Sitze ebenfalls in der beschriebenen Weise

mit Leder besetzt sind und von denen das Druckventil durch eine Steuerung

geschlossen wird. Die Anordnung dieser Ringventile in einem concentrisch um den

Pumpencylinder gelegten Ventilgehäuse ist zwar sehr einfach, bringt aber die

Unzuträglichkeit mit sich, daſs die Ventile schwer zugänglich sind.

Tafeln