| Titel: | E. F. Hirsch's Vorrichtungen zum Schleifen von Hohlglas. |

| Fundstelle: | Band 243, Jahrgang 1882, S. 117 |

| Download: | XML |

E. F. Hirsch's Vorrichtungen zum Schleifen von

Hohlglas.

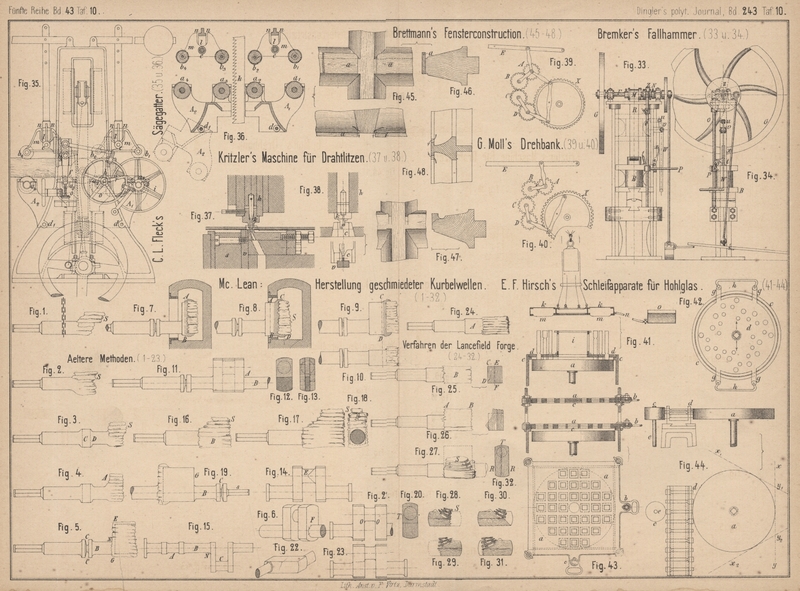

Mit Abbildungen auf Tafel 10.

Hirsch's Vorrichtungen zum Schleifen von Hohlglas.

Das gebräuchliche Verfahren zum Abschleifen der Ränder von Hohlgläsern,

beispielsweise von Lampencylindern wurde von E. F.

Hirsch in Radeberg (* D. R. P. Kl. 67 Nr. 14283 vom 1. December 1880) dahin

verbessert, daſs über der als Schleiffläche benutzten Stirnfläche des von dem Kasten

c (Fig. 41 und

42 Taf. 10) umschlossenen Schleifsteines a

eine kreis- oder ringförmige Führungsplatte d

angebracht ist, in deren Löchern die abzuschleifenden Körper leicht gehalten werden,

und daſs das Andrücken der Glaskörper gegen den Schleifstein mit Hilfe besonderer

Vorrichtungen erfolgt. Hierdurch wird der Arbeiter, welcher sonst die Gläser mit der

Hand in ihrer Lage erhalten und gegen den Stein drücken muſste, wesentlich entlastet

und die Leistungsfähigkeit der Schleifmaschine bezüglich Menge und Güte der Arbeit

erhöht. Zum Andrücken der Glaskörper gegen den Schleifstein kann ein Wasserkasten

k dienen, welcher an einem Rollenzug mit

Gegengewicht hängt und sich beim Niederlassen auf das Gestell i aufsetzt, während sein durch die Wasserfüllung

belasteter elastischer Boden m auf die abzuschleifenden

Gegenstände drückt. Durch einen Schlauch n ist der

Wasserkasten k mit einem in solcher Höhe aufgestellten

Behälter o verbunden, daſs aus diesem das Wasser in den

herabgelassenen Wasserkasten k tritt, um auf dessen

Boden m zu drücken, wogegen das Wasser aus dem

gehobenen Kasten k von selbst in den Behälter o zurückläuft.

Während des Schleifens wird auf die Schleiffläche Wasser und Sand aufgegeben. Obwohl

schon die Löcher in der Führungsplatte d so vertheilt

sind, daſs auf eine möglichst gleichmäſsige Abnutzung der Schleiffläche hingewirkt

wird, so empfiehlt es sich doch, die Platte d nicht

fest zu lagern, sondern deren Verschiebung zu ermöglichen, damit die

abzuschleifenden Flächen immer wieder mit anderen Stellen des Schleifsteines und mit

frischem Schleifsand in Berührung kommen können. Zur Erzielung dieser

Verschiebbarkeit kann die Führungsplatte mit Lappen g

in Ausschnitten des Steinmantels c ruhen und mit

Handgriffen h versehen sein. Bringt man in die

Führungsplatten viereckige statt der runden Löcher an und setzt man sie in der aus

Fig. 43 ersichtlichen Weise aus drei Theilen zusammen, so daſs die obere

Platte a mit Längsführungsleisten für die Platte b und mit Querführungsleisten für die Platte c versehen ist, so läſst sich die lichte Weite der

Oeffnungen leicht dem jeweiligen Durchmesser der zu schleifenden Gegenstände

anpassen, weshalb die Anwendbarkeit einer solchen Platte nicht auf Gegenstände von

ein und demselben Durchmesser beschränkt ist. Im Verticalschnitt Fig. 43 ist

zugleich die doppelte

Anordnung der Führungsplatte gezeigt, durch welche das Festhalten der zu

schleifenden Körper an zwei Stellen ermöglicht wird, was bei hohen Körpern

jedenfalls zweckmäſsig ist.

Soll statt der Stirnfläche des Schleifsteines dessen Umfang benutzt werden, so lagert

Hirsch die Glaskörper in einem mit Führungsprismen

versehenen Schlitten d (Fig. 44

Taf. 10), bei dessen Verschiebung die Körper nach einander mit dem Umfang des

Steines in Berührung kommen. Damit sie hierbei nicht vom Stein abgedrückt werden

können, ist der Schleifstelle gegenüber eine Druckrolle c auf einer pendelnden Achse e angebracht,

welche einen leichten Druck auf den vor die Schleifstelle gelangenden Glaskörper

ausübt. Um den Stein so viel als möglich auszunutzen, können solche Lagerschlitten

d auch noch nach den im Grundriſs Fig. 44

angedeuteten Achsen xy, x1

y1 und x2

y2 angeordnet

werden.

Tafeln