| Titel: | Neuerungen an Salzsiedepfannen und Reinigungsverfahren für Soole. |

| Fundstelle: | Band 243, Jahrgang 1882, S. 131 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Salzsiedepfannen und

Reinigungsverfahren für Soole.

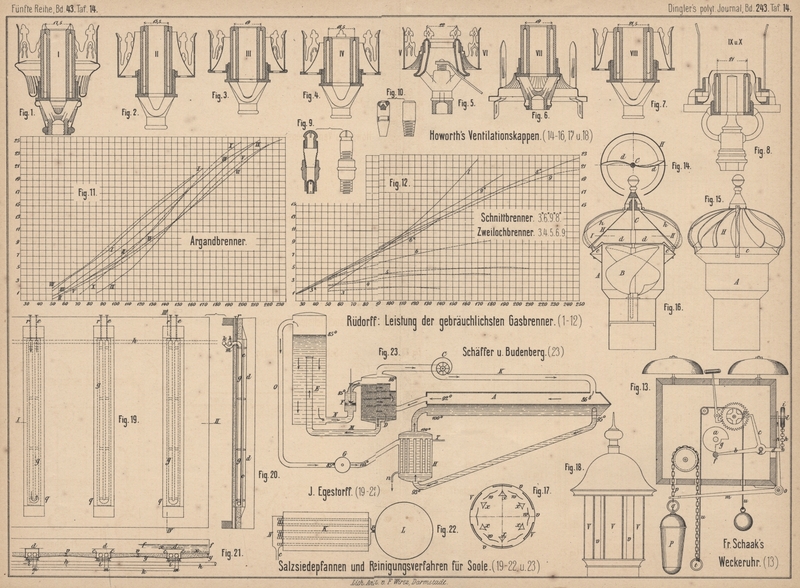

Mit Abbildungen auf Tafel 14.

Salzsiedepfannen und Reinigungsverfahren für Soole.

J. Egestorff in Hannover (* D. R. P. Kl. 62 Nr. 14782

vom 1. Februar 1881) hat Bodenvertiefungen angenommen, deren Anzahl sich nach der

Gröſse der aus Eisenblech gefertigten Pfannen richtet. In diesen Bodenvertiefungen

q (Fig. 19 bis

21 Taf. 14) liegen die Dampfheizrohre g,

etwa in gleicher Höhe des Hauptpfannenbodens v, und

sind diese Bodenvertiefungen so anzulegen, daſs zwischen dem Dampfheizrohr g und dem Boden derselben ein Zwischenraum von 6cm bleibt. Dieser Zwischenraum hat den Zweck, der

Soole die Wärme von den frei liegenden Dampfheizrohren g besser mitzutheilen und zu verhüten, daſs, wenn beim unvorsichtigen

Arbeiten der Sieder Salz in die Bodenvertiefung kommen lassen sollte, sich dieses

nicht an dem Dampfheizrohr g lagert, sondern tiefer auf

den Boden fällt. Um die Bodenvertiefungen frei von Salz zu halten, sind über

denselben Ueberdachungen d angebracht, welche seitwärts

etwa 12cm über die Vertiefungen hinwegragen, um

das niederfallende Salz, welches sich an der Oberfläche ausgeschieden, über den

Bodenvertiefungen aufzufangen. An beiden Enden sind die Ueberdachungen d, indem dieselben schräg nach dem Hauptpfannenboden

v zulaufen, mit demselben verbunden, um das

Spritzen des Salzes zu verhüten, wenn dasselbe mittels eines Hakens von den

Ueberdachungen d nach der Bordseite der Pfanne gezogen

wird. An der Oberkante der Bodenvertiefungen sind kleine Borde c angebracht, um zu verhindern, daſs das auf dem

Pfannenboden v lagernde Salz beim Entleeren der Pfanne

in die Vertiefung q fällt.

Um der Pfanne die nöthige Festigkeit zu geben, sind unter derselben T-Träger

angebracht und ist auf die Flansche derselben ein Boden y gelegt. Der Raum zwischen Boden y und

Pfannenboden ist mit Infusorienerde, Asche u. dgl. zu füllen, um zu verhüten, daſs

der Pfanne durch kalte Luft Wärme entzogen werde. Unter der Pfanne liegt das

Dampfspeiserohr h, welches in der Verlängerung nach dem

Trockenraum führt. Aus diesem Rohr h werden bei i, bevor man Hahn r

geöffnet, die Dampfheizrohre g gespeist und tritt das

Condensationswasser, ehe man Hahn e geöffnet, bei m in Rohr k, durch welches

das warme Wasser dem Dampfkessel wieder zugeführt wird. Diese Anlage soll den

Vortheil haben, daſs die Pfanne längere Zeit im Betriebe sein kann, ohne einer

Reinigung zu bedürfen, da man immer neue Soole zuführen kann. Um aber keine zu

groſse Menge Soole zu erhalten, ist darauf zu achten, daſs der Flüssigkeitstand f (Fig. 21) in

der Pfanne nicht überschritten werde, so daſs nur die Ueberdachungen d genügend von der Soole bedeckt sind, damit von diesen

das Krystallisiren des Salzes an der Oberfläche nicht gestört werde. Das

niederfallende Salz x wird sich dann auf dem

Hauptpfannenboden v und den Ueberdachungen d lagern.

Die Bodenvertiefungen q gestatten, nur wenig Soole zu

verarbeiten; würden die Heizrohre g sich über dem

Hauptpfannenboden v befinden, so würden die

Ueberdachungen d höher liegen und man würde dann auch

in derselben Höhe so viel Soole mehr in der Pfanne haben; ferner würde man die

Pfanne leeren müssen. Man könnte dann dieselbe nur auf etwa 0m,2 leer sieden und es ginge somit die Wärme der

zwischen den Dampfröhren sich lagernden Soole verloren, was durch die Vertiefungen

q verhindert wird, da man, sobald die Pfanne

ziemlich leer gesotten ist, die kleinen Borde c

entfernt, um dem Rest der Soole die Wärme der Heizrohre g besser mitzutheilen, infolge dessen der ganze Inhalt der Pfanne

versotten wird. Sobald beim Leersieden der Pfanne die Soole unter die Ueberdachungen

d tritt, bringe man dieselbe in der Nähe der

Heizrohre g etwas in Bewegunng, um das sich darauf

lagernde Salz auf den Heizrohren g so viel wie möglich

durch Bewegung der Soole zu entfernen und die Heizkraft durch Ansetzen von

Pfannenstein an den Heizrohren g bis zum gänzlichen

Leersieden der Pfanne nicht zu beeinträchtigen.

Um ein schönes weiſses Salz zu erzielen, soll man den Bottich L (Fig. 22

Taf. 14) mit Soole füllen, dann den zur Reinigung nöthigen Kleberstoff hinzuthun,

den Hahn p öffnen und von hier aus die Soole durch eine

entsprechende Anzahl Siederohre a im Dampfkessel K führen. Man bringt die Flüssigkeit in diesen

Siederohren zum Kochen und öffnet die Hähne a nur so

weit, daſs die Soole im Kochen bleibt und siedend in einen Kasten N läuft. Am Ende dieses Kastens ist vor dem Abfluſsrohr

c, durch welches die Soole der Pfanne zugeführt wird, ein Filter aus

Flanell o. dgl. angebracht, welches die unreinen Theile der Soole absondert.

Nach Schäffer und Budenberg in Buckau-Magdeburg (* D. R.

P. Kl. 62 Nr. 13939 vom 28. September 1880) soll beim Verdampfen von Salzlösungen in geschlossenen Verdampfapparaten A (Fig. 23

Taf. 14) und unter Ueberleiten von Luft aus dem sich bildenden Gemenge von Dampf und

Luft der Dampf durch im Condensator D unter niederem

Druck befindliches Wasser niedergeschlagen werden. Die Luft wird darauf von neuem

durch Ventilator C und Röhre K in den Verdampfapparat gedrückt, während die niedriger siedende

Flüssigkeit aus D durch weitere Druckverminderung im

Gefäſs E zum Verdampfen gebracht wird und die sich aus

ihr entwickelnden, nunmehr gasfreien Dämpfe durch Rohr O und Pumpe G zum Erwärmen der in Kapsel H befindlichen Salzlösung benutzt werden. Das

Condensationsgefäſs D enthält eine Anzahl Siebböden,

durch welche die oben einströmende Flüssigkeit, in möglichst feine Tropfen

zertheilt, nach unten hindurchflieſst, während das unten eintretende Gemisch von

Luft und Dampf gezwungen wird, in mehreren Windungen den Flüssigkeitstropfen zu

begegnen. In das Verdampfungsgefäſs E tritt die im

Condensationsgefäſs D erwärmte Flüssigkeit durch die

Rohrleitung M nahe dem Flüssigkeitsspiegel ein, um bei

N durch Pumpe F wieder

in das Condensationsgefäſs D gedrückt zu werden. Durch

die Wirkung der Pumpe G siedet das Wasser in E bei 85°. Das aus E durch

Pumpe F nach D

übergeführte Wasser kann sich in D durch die

Wärmezufuhr aus der Verdampfpfanne A in Wasser von

höherer Temperatur verwandeln, da in D gegenüber E ein dem Unterschiede der Flüssigkeitshöhen

entsprechender höherer Druck herrscht. Das durch Rohr M

in E zurücktretende Wasser von 87° heizt demnach E und erzeugt eine entsprechende Menge Dampf von 85°.

Dieser Dampf von 85° wird durch Pumpe G abgesaugt und,

indem durch Zusammendrückung seine Temperatur auf 103° gebracht ist, wie beim

Piccard'schen System (vgl. 1879 231 * 211), zur Erwärmung der Salzlösung wieder

verwendet. Um weitere Dampfmengen aus einem Generator oder einer Dampfmaschine zur

Erwärmung zu benutzen, ist eine Rohrleitung T

angebracht. Das Condensationswasser flieſst bei n

ab.

Tafeln