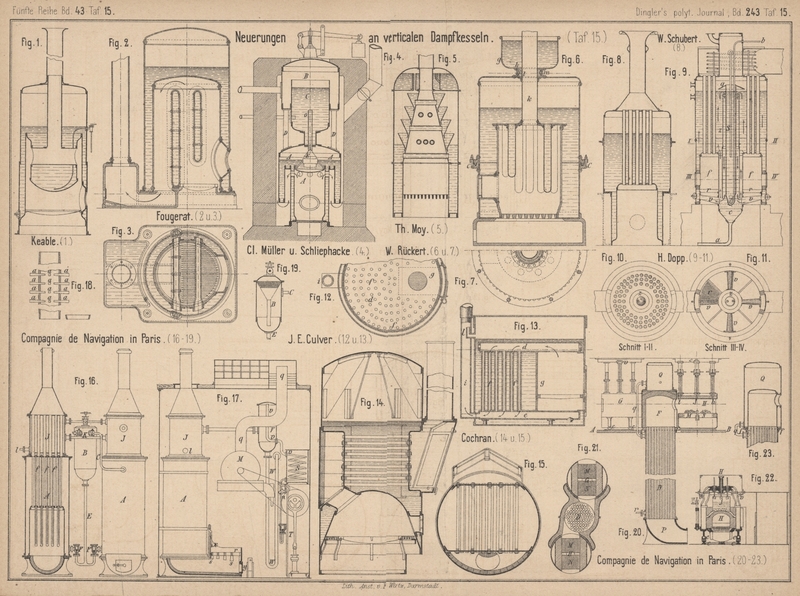

| Titel: | Neuerungen an verticalen Dampfkesseln. |

| Fundstelle: | Band 243, Jahrgang 1882, S. 177 |

| Download: | XML |

Neuerungen an verticalen

Dampfkesseln.

Patentklasse 13. Mit Abbildungen auf Tafel 15.

Neuerungen an verticalen Dampfkesseln.

Den Verticalkesseln, besonders den für den Kleinbetrieb

bestimmten, hat man in jüngster Zeit viel Aufmerksamkeit gewidmet und sie nach

verschiedenen Richtungen weiter auszubilden sich bestrebt.

Als neuere Verticalkessel ohne Röhren sind zunächst die

folgenden zu verzeichnen: Keable's Kessel, in Fig.

1 Taf. 15 nach Engineering, 1881 Bd. 32 S. 61

dargestellt, hat trotz der sehr einfachen Anordnung eine nicht unbedeutende

Heizfläche. In die verhältniſsmäſsig weit gehaltene Feuerbüchse ist ein Wassertopf

eingehängt, der von einem weiten Querrohr durchzogen wird. Von der Mitte des

letzteren führt ein Verticalrohr direct in den Schornstein. Mittels des im tiefsten

Punkte des Topfes mündenden Rohres kann der Schlamm jederzeit abgeblasen werden.

Bei dem in Fig. 2 und

3 Taf. 15 nach der Revue industrielle, 1881

S. 133 gezeichneten Kessel von Fougerat in Bruay sind

in die Feuerbüchse zwei verticale flache Wasserkammern eingesetzt, von denen die

eine unten bis auf die Grundplatte reicht und so einen absteigenden Rauchkanal

bildet. Die Feuergase erwärmen dann im Sockel, der zugleich einen Vorwärmer bildet

(vgl. den Grundriſs Fig. 3), das

Speisewasser bis auf eine Temperatur von 70 bis 80°. Der Kessel hat bei einem

Durchmesser von 0m,85 und einer Höhe 1m,83 eine Heizfläche von 5qm und soll 7fache Verdampfung geben. Er wird, da

die Heizgase nicht durch den Dampfraum gehen, nicht so trocknen Dampf geben, wie

Keable's Kessel, ist dafür aber von der Gefahr, daſs das Rauchrohr im Dampfraum

verbrenne, frei.

Fig.

4 Taf. 15 zeigt einen zusammengesetzten und eingemauerten Kessel von Cl. Müller und Ad.

Schliephacke in Leipzig (* D. R. P. Nr. 15896 vom 17. Mai 1881). Der

eigentliche Dampferzeuger A ist durch einen Vorwärmer

C und zwei Dampfröhren D mit einem Dampfsammler B verbunden. Eine

ziemlich groſse Heizfläche ist in A dadurch

hergestellt, daſs in dem Wasserraum zwischen dem Kesselmantel und der concentrischen

Feuerbüchse ein ringförmiger, gleichfalls concentrischer, absteigender Feuerzug

angeordnet ist. Durch mehrere kurze Rohrstutzen steht derselbe oben mit der

Feuerbüchse in Verbindung. Die unten aus demselben austretenden Feuergase bespülen

dann aufsteigend noch den Kessel A, Vorwärmer C und Dampfsammler B. In

A befindet sich ein Schwimmer E, welcher in einem von mehreren Streben getragenen

Ringe geführt wird und zur Regulirung des Wasserstandes in A dient. An demselben ist ein in den Vorwärmer hineinragendes, unten mit

Schlitzen versehenes Rohr o

befestigt, welches in

dem Boden von C geführt wird. Je nach dem Wasserstande

in A wird hiernach die Durchfluſsöffnung für das Wasser

gröſser oder kleiner sein. Es ist nur zu befürchten, daſs die Beweglichkeit des

Rohres o bald beeinträchtigt werde, da der untere Theil

von C einen eigentlichen Schlammsack bildet. Jedenfalls

ist eine Ueberwachung des Wasserstandes in A sehr

nothwendig. In C darf derselbe ohne Gefahr zwischen

ziemlich weiten Grenzen schwanken. Die schalenförmige Decke der Feuerbüchse, welche

den aus C mit herabkommenden Schlamm aufnimmt, ist sehr

dem Verbrennen ausgesetzt. Eine Ueberhitzung des Dampfes ist ausgeschlossen, da der

Vorwärmer C oben offen ist. Das Wasser in C soll bis nahezu auf die Dampftemperatur vorgewärmt

werden; doch ist dies zu bezweifeln, da die Heizfläche von C (im Vergleich mit der von A) sehr gering

ist.

Zu den Kesseln mit mehrfacher freier

Wasseroberfläche gehört Th. Moy's Wasserröhrenkessel, welcher in Fig. 5 Taf.

15 nach Iron, 1881 Bd. 18 S. 360 gezeichnet ist.

Aehnlich wie bei den Kesseln von Dulac (1881 239 * 495)

sind an der Heizwand – dort dem Kesselmantel, hier dem oberen kegelförmigen Theil

der Feuerbüchse – eine Anzahl in einander steckender trichterförmiger Wasserbehälter

angebracht. Der kegelförmige, oben unmittelbar in den Schornstein übergehende Theil

der Feuerbüchse ist auſserdem, behufs weiterer Vergröſserung der Heizfläche, von

einer Anzahl kreuzweise angeordneter Wasserröhren durchzogen. Der obere

kuppelförmige Theil des Kessels bildet einen Vorwärmer, und zwar ist derselbe durch

einen zum Rauchfang concentrischen Cylinder wieder in zwei Abtheilungen getrennt.

Das Speisewasser tritt in die äuſsere Kammer ein und wird hier den gröſsten Theil

der Niederschläge ablagern; durch ein gebogenes Ueberlaufröhrchen gelangt es in den

inneren Raum, aus dem es durch die links vom Schornstein sichtbare Röhre zunächst in

den oberen und dann in die folgenden Trichter fällt.

Gleichfalls ein Wasserröhrenkessel ist der in Fig. 6 und

7 Taf. 15 gezeichnete Kessel von W. Rückert

in Striegau, Schlesien (* D. R. P. Nr. 12894 vom 15. August 1880), indem von der

Feuerbüchsdecke desselben eine Anzahl unten geschlossener Wasserröhren in den

Feuerraum hinein gehängt sind. Oben ist ebenfalls ein Vorwärmer g aufgesetzt; doch steht derselbe hier nicht unter

Druck, sondern ist vom Kessel abgeschlossen und oben offen. Das Wesentlichste an

diesem Kessel ist die Einrichtung, welche ermöglicht, den oberen Theil des Kessels

abzunehmen und die Röhren bequem zu reinigen. Der Mantel ist zu diesem Zweck durch

einen Horizontalschnitt getheilt. Mittels der Bolzen C,

welche mit Gelenken an dem unteren Theil befestigt sind, und der zugehörigen Muttern

können beide Theile schnell und bequem mit einander verbunden, bezieh. von einander

gelöst werden. Zur Befestigung des Vorwärmers g und Herstellung eines

dichten und doch leicht lösbaren Abschlusses ist auf den Deckel des Kessels ein

kegelförmiger Stutzen h aufgenietet und auf den

Schornstein k ein entsprechend kegelförmiger Ring l aufgezogen. In letzteren ist eine Rinne eingedreht,

in welche ein Dichtungsring m (aus Gummi o. dgl.)

eingelegt wird.

Rauchröhrenkessel sind in gröſserer Anzahl anzuführen.

Zunächst sei im Anschluſs an den vorigen ein Kessel von W.

Schubert in Leipzig (* D. R. P. Nr. 15823 vom 6. März 1881) erwähnt. Bei

diesem ist, wie aus Fig. 8 Taf.

15 ersichtlich, der mittlere Theil des Mantels mit dem oberen und unteren Theile

durch Schrauben so verbunden, daſs er bequem gelöst und herabgelassen werden kann.

Es hat dies ebenfalls den Zweck, die Röhren bequem reinigen zu können und zwar hier

von auſsen. Die Rauchröhren sind in gewöhnlicher Weise zwischen Feuerbüchsdecke und

Kesseldecke eingesetzt. Die gesammte Kesselausrüstung ist an dem oberen Kesseltheile

angebracht. Gegenüber der vorhergehenden Anordnung hat diese Einrichtung, bei

welcher der obere Kesseltheil mit dem unteren stets fest verbunden bleibt, den

Vortheil, daſs man behufs Freilegung des Kesselinnern keine Rohrverbindungen zu

lösen hat und daſs der Raum über dem Kessel, welcher bei der vorhergehenden

Construction zum Aufziehen des Obertheiles erforderlich ist, hier nicht vorhanden zu

sein braucht.

H. Dopp in Berlin (* D. R. P. Nr. 16208 vom 23. März

1881) war bei der Construction des in Fig. 9 bis

11 Taf. 15 abgebildeten Kessels bestrebt, einen lebhaften Wasserumlauf

herzustellen und durch geeignete Vorkehrungen zu veranlassen, daſs sich die

ausscheidenden festen Stoffe hauptsächlich an solchen Stellen absetzen, von denen

sie während des Betriebes jederzeit bequem entfernt werden können. Auch hier

verbinden die Rauchröhren die Feuerbüchsdecke in gewöhnlicher Weise mit der Decke

des Kessels. Zur Hervorrufung des Wasserumlaufes ist zunächst in der Mitte der

Feuerbüchse f ein tiefer, unten trichterförmiger

Schlammsack c eingehängt, der unterhalb des

ringförmigen, von zwei Seiten. zu beschickenden Rostes r durch Querröhren v mit dem die Feuerbüchse

umgebenden Wassermantel verbunden ist. In c ist ein

zweites oben und unten offenes Rohr z eingehängt und in

dieses ein drittes Rohr S, in welches das Speiserohr

von oben eingeführt ist. Das Rohr S läuft unten

ebenfalls trichterförmig aus und geht in das Ausblaserohr b über, welches innerhalb S wieder nach oben

geführt ist. Das in das Rohr S eintretende Speisewasser

wird in demselben schon einen groſsen Theil der Niederschläge absetzen, die durch

b abgeblasen werden können. Aus S oben austretend, flieſst das Wasser dann über den

Schirm q, welcher ebenfalls zur Aufnahme von

Kesselstein bestimmt ist und nach Dopp's Angabe nur

alle Jahre etwa 2mal von

seiner Kruste befreit werden muſs. Das Wasser im Kessel wird, mit Dampf gemischt,

zwischen und neben den Rauchröhren aufsteigen., und, nachdem es oben den Dampf

abgegeben, in dem Rohre S wieder abwärts flieſsen und

so einen Umlauf in der Richtung der Pfeile ausführen. Dabei werden die noch über den

Schirm q in den Kessel gelangten festen Stoffe sich in

c sammeln und können durch a abgeblasen werden. Oberhalb des Kessels ist eine den Dom umgebende

Rauchkammer angeordnet, in welcher ein Vorwärmer, aus einer gewundenen Röhre

bestehend, untergebracht ist.

Der in Fig. 12 und

13 Taf. 15 abgebildete Kessel von J. E.

Culver in Jersey-City, Nordamerika (* D. R. P. Nr. 13766 vom 29. August

1880) scheint nur für Heizzwecke und ganz geringe Spannungen bestimmt zu sein, da er

sehr groſse ebene Flächen besitzt, für die keine Versteifungen angegeben sind. Er

ist von groſsem Durchmesser und verhältniſsmäſsig niedrig. Zwei flache

scheibenförmige Rauchkammern d und e sind durch eine groſse Anzahl Rauchröhren f sowie durch die ebenen, den Feuerraum

einschlieſsenden Wände g verbunden. Die Heizgase ziehen

in der Richtung der Pfeile. Das Dampfrohr l ist in den

Schornstein i geführt, um geeigneten Falles den Dampf

mit den Gasen mischen zu können.

Ein Kessel von Cochran und Comp. in

Birkenhead bei Liverpool ist nach Iron, 1881 Bd. 18 S.

376 in Fig. 14 und

15 Taf. 15 dargestellt. Das Eigenartige desselben besteht hauptsächlich

in der kuppelförmigen Gestalt der Feuerbüchse und in der Anordnung der horizontal

über der letzteren liegenden Rauchröhren bei cylindrischem Kesselmantel. Auſser den

beiden Rohrplatten, welche durch die zum Theil eingeschraubten Röhren genügend

versteift werden, sind an dem Kessel keine ebenen Flächen vorhanden. Bei 1m,83 Durchmesser und 3m,96 Höhe hat er eine wirksame Rostfläche von 1qm,4 und eine Heizfläche von 30qm,2 (= 2½ × Rostfläche), wovon 24qm,4 auf die Röhren kommen. Der Kessel ist bereits

vielfach in Gebrauch, sowohl als Land-, wie als Schiffskessel und soll sich gut

bewähren.

Mehrere eigenartige Neuerungen für Schiffskessel zeigen die

folgenden beiden Constructionen der Compagnie de Navigation

économique in Paris. Der Doppelkessel (* D. R. P. Nr. 13118 vom 3. Januar

1880) besteht, zunächst abgesehen von den Aufsätzen J,

aus zwei gleichen Rauchröhrenkesseln A (Fig. 16 bis

19 Taf. 15) mit je einer concentrischen Feuerbüchse und mit Field'schen

Röhren, welche von der Feuerbüchsdecke herabhängen. Mit Hilfe der Anker f sind die an den Enden mit conischen Ringen versehenen

Rauchröhren zwischen Feuerbüchs- und Kesseldecke eingedichtet und damit ist zugleich

eine gute Versteifung der Rohrplatten hergestellt. Die Rauchrohren sind von unten

bis zur Höhe des Wasserstandes oder noch besser bis oben hin mit kleinen vierkantigen Keilchen

a gespickt zur Vergröſserung der Wärmeaufnahme- und

der Wärmeabgabeflächen (vgl. Fig. 18).

Da die Coefficienten für den Wärmeübergang von Metall an Wasser und besonders von

Luft an Metall in Hinsicht auf den Leitungscoefficienten für Metall sehr gering

sind, oder mit anderen Worten, da durch ein bestimmtes Stück einer dünnen Metallwand

in der Zeiteinheit eine bedeutend gröſsere Wärmemenge hindurchgeleitet werden kann,

als dieselbe von den Heizgasen aufzunehmen und andererseits an das Wasser abzugeben

vermag, so ist diese Construction im Princip gewiſs sehr empfehlenswerth. Leider

werden aber die Spitzen a auch das Festsetzen von Rufs

und Flugasche innen und von Kesselstein auſsen auſserordentlich begünstigen und die

Reinigung dürfte etwas schwierig sein, auch wenn man für die innere Säuberung

Dampfstrahlen zu Hilfe nimmt. – Aus den Kesseln A

gelangt der entwickelte Dampf durch Röhren C (Fig.

16) zunächst in einen als Wasserabscheider dienenden Behälter B, in welchem der Dampf ein Sieb passiren muſs (vgl.

Fig. 19). Das abgesonderte Wasser flieſst durch die Röhre E und Kugelventile F

wieder in die Kessel zurück.

Für die Feuerung ist unter jedem Kessel ein guſseiserner, mit feuerfesten Steinen

ausgefütterter Trog angeordnet. Derselbe trägt vor dem Kessel einen Rost (Fig.

17), welcher aus kurzen feuerfesten Stäben r,

auf Prismen s von gleichem Material ruhend, gebildet

wird. Ein Ventilator M saugt durch das Rohr q von auſsen Luft an und preſst sie in den luftdicht

abgeschlossenen Kesselraum, aus dem sie nur durch den Rost, ihn von oben nach unten

durchdringend, entweichen kann. Es müssen also auch die Heizer sich in der

gepreſsten Luft aufhalten. Durch den Schieber x kann

der Zug regulirt werden. Die Thür y dient zum Reinigen

des Aschenfalles.

Die auf die Dampferzeuger aufgesetzten kleinen Rauchröhrenkessel J, in welchen nur Atmosphärendruck oder noch geringere

Spannung herrscht, bilden in Verbindung mit einer Kühlvorrichtung einen

Destillirapparat für das vom Condensator kommende Wasser. Dasselbe wird durch l in den einen Kessel J

fortwährend eingepumpt und tritt, theilweise in Dampf verwandelt, durch das Rohr K (Fig. 16) in

den anderen Kessel J über. Aus diesem gelangt der mehr

oder weniger feuchte Dampf in ein Gefäſs V (Fig.

17), in welchem das Wasser mit den schwereren Verunreinigungen

ausgeschieden wird, um durch die Röhre W bezieh. durch

eine Pumpe nach auſsen abgeführt zu werden. Der Dampf strömt darauf durch die

Schlangenröhre v in dem Kühlgefäſs S und flieſst als destillirtes Wasser, dem jedoch noch

etwas Fett u. dgl. beigemischt sein kann, in ein gröſseres Gefäſs T. Aus diesem wird das Fett oben durch einen Hahn n entfernt, das Wasser aber unten von der Speisepumpe

aufgenommen, welche es in die Kessel A schafft.

Der zweite durch die Fig. 20 bis

23 Taf. 15 veranschaulichte Kessel der gleichen Gesellschaft (* D. R. P.

Nr. 13343 vom 3. Januar 1880) hat eine über dem Verdeck AB liegende Feuerung, während der Kessel sich in den Schiffsraum

hineinsenkt. Es ist in der Zeichnung ein Rauchröhrenkessel D einfachster Form angenommen; doch würde auch eine beliebige andere

Construction mit absteigenden Zügen anwendbar sein. Gerade über dem Kessel befindet

sich eine Verbrennungskammer F, die zweckmäſsiger

Weise, um eine recht hohe Temperatur zu erzielen, aus Mauerwerk hergestellt wird,

jedoch auch durch einen Wassermantel gebildet werden kann, wie in Fig. 23

gezeigt. Ueber derselben ist ein Dampfsammler Q

angebracht. Vor zwei gegenüber liegenden Oeffnungen von F sind zwei cylindrische drehbare Feuerherde G und H angebracht, welche je zwei Roste M und N enthalten. Sie

laufen unten mit Rollen e auf Ringschienen c und werden oben mit den Rollen v in einem cylindrischen Ringe c1 geführt. Die Roste sind so berechnet

und die Beschickungen werden so eingerichtet, daſs die Verbrennung auf jedem eine

Stunde dauert. Da die Beschickung der vier Roste abwechselnd in gleichen

Zwischenräumen zu geschehen hat, so ist alle Viertelstunden ein Rost zu beschicken.

Die Herde G und H werden

immer so gedreht, daſs sich die am weitesten in der Verbrennung vorgeschrittene

Kohlenschüttung vor der Verbrennungskammer F befindet.

Angenommen, die Reihenfolge der Beschickung sei folgende gewesen (vgl. Fig.

21): M in H, N

in G, N in H, M in G. Es würde jetzt der Rost M in H wieder zu beschicken sein. Der den

Herd H nach vorn absperrende Schieber h ist heruntergelassen zu denken. Es wird nun zunächst

der mittlere Schieber j auf die gemauerte Feuerbrücke,

welche die Roste M und N

trennt, herabgelassen, H um 180° gedreht, so daſs N vor F zu liegen kommt,

und h aufgezogen. Dann kann der Rost M bequem gereinigt und beschickt werden, worauf der

Schieber i niedergelassen und j wieder aufgezogen wird. Die Schieber sind durchlöchert, wie aus Fig.

22 ersichtlich, so daſs auch oberhalb der Roste Luft zugeführt und nach

Art der Halbgasfeuerungen eine möglichst vollständige Verbrennung erzielt wird. Aus

P werden die Heizgase durch einen Ventilator

abgesaugt. Um die obere Rohrplatte f, welche den Boden

der Verbrennungskammer bildet, zu schützen, sind die Röhren einige Centimeter über

dieselbe hinausgeführt und die Zwischenräume zwischen den Röhren mit feuerfester

Erde ausgefüllt. Der in dem Kessel erzeugte Dampf wird durch Röhren q nach der oberen Kammer Q

geleitet, welche alle Sicherheits- und Controlapparate trägt. Das Speisewasser tritt

unten bei r ein. Zur Bewegung der Schieber sind kleine

Dampfcylinder benutzt (vgl. Fig. 22),

doch kann dieselbe geeigneten Falles auch von Hand ausgeführt werden.

Whg.

Tafeln