| Titel: | E. Rost's auslösende Ventilsteuerungen. |

| Autor: | Whg. |

| Fundstelle: | Band 243, Jahrgang 1882, S. 183 |

| Download: | XML |

E. Rost's auslösende Ventilsteuerungen.

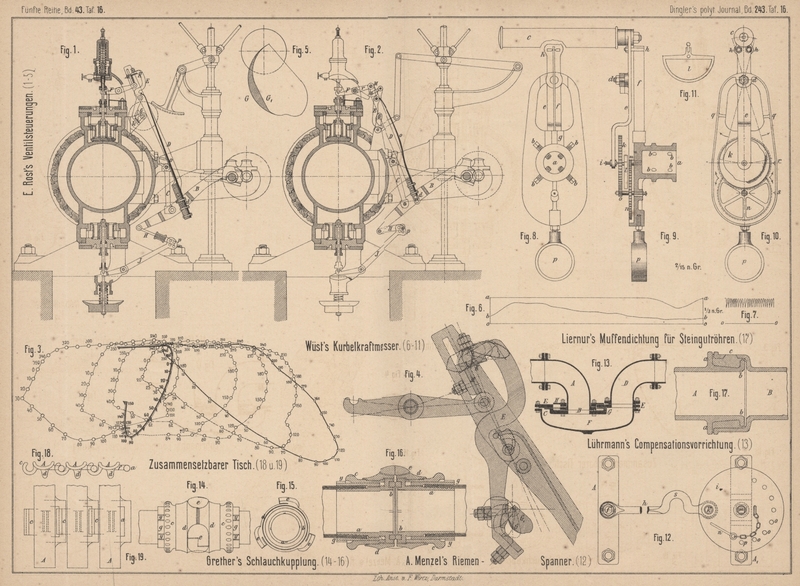

Mit Abbildungen auf Tafel 16.

Rost's auslösende Ventilsteuerungen.

E. Rost in Dresden hat bei den

ihm patentirten Steuerungen sein Hauptaugenmerk darauf gerichtet, daſs beide

Cylinderenden gleich groſse Füllungen erhalten. Bei allen Steuerungen, bei welchen

die Mechanismen für beide Cylinderenden vollständig gleich sind und von der

Kurbelwelle mit einem Phasenunterschied von 180° bewegt werden, wird bekanntlich das

Steuerorgan auf der der Kurbelwelle abgewendeten Seite früher geschlossen als auf

der anderen. Der hieraus entstehende Unterschied in den Füllungsgraden ist nicht

unbedeutend; bei einem Verhältniſs der Kurbel zur Pleuelstange von 1 : 5 beträgt er

für mittlere Füllungen etwa 0,1, so daſs z.B. wenn die eine Cylinderseite 0,4

Füllung erhält, der anderen etwa 0,5 zukommt. Um diese Ungleichförmigkeit im

Antriebe der Kurbelwelle auszugleichen, muſs selbstverständlich das Schwungrad etwas

gröſser sein als ohne jenen Unterschied im Füllungsgrade. Allerdings kann dieser

Einfluſs auch leicht überschätzt werden. Es ist zu beachten, daſs der Antrieb der

Kurbel während jedes Kolbenhubes zwischen sehr weiten Grenzen sich stetig ändert. In

den todten Punkten ist er = 0, in der Nähe der Hubmitte erreicht er einen

Maximalwerth (welcher eben bei verschiedenen Füllungen auf beiden Seiten des Kolbens

verschieden ist), dann nimmt er wieder ab und gegen Ende des Hubes, während der

Compression, wird er sogar negativ. Während der zweiten Hälfte des Kolbenhubes wird

daher der Gesammtantrieb immer viel geringer sein als während der ersten, besonders

bei geringer Füllung und starker Compression.

Mit Rücksicht auf diese vom Schwungrad möglichst auszugleichende groſse

Ungleichförmigkeit während eines Kolbenhubes wird der Einfluſs des nur wenig

ungleichen Antriebes während zweier auf einander folgender Kolbenhube auf die Groſse

des Schwungrades nicht sehr bedeutend sein. Trotzdem ist es selbstverständlich immer

zu empfehlen, ungleiche Füllungen auf beiden Kolbenseiten zu vermeiden. Bei allen

Steuerungen, bei welchen höhere Elementenpaare (Daumen, unrunde Scheiben u.s.w.)

benutzt sind, besonders auch bei denen, welche daumenartige Auslöser haben, können

gleiche Füllungen für beide Seiten fast immer in einfachster Weise dadurch erreicht

werden, daſs man die Daumen o. dgl. für beide Cylinderseiten nicht gleich macht,

sondern sie für jede Seite besonders, gleichen Füllungsgraden entsprechend,

construirt. Dies hat auch E. Rost benutzt.

In der allgemeinen Anordnung schlieſsen sich die in Fig. 1 und

2 Taf. 16 dargestellten Rost'schen

Steuerungen (* D. R. P. Kl. 14 Nr. 12813 vom 15. Juni 1880) an die neuere

Sulzer-Steuerung (1879 231 * 1) an, wie auch die ältere Anordnung (Erl. * D. R. P. Nr. 8142

vom 25. Februar 1879) aus der älteren Sulzer-Steuerung abgeleitet war. Die den

Mitnehmer tragende Zugstange D bildet jedoch nicht wie

gewöhnlich die Excenterstange, sondern ist mit der abwärts gerichteten, von dem

Lenker C geführten Kurbelstange B im Punkte d durch ein Gelenk verbunden. Am

oberen Ende wird die Stange D bei Fig. 1 durch

das mit dem Ventilhebel F verbundene Gleitstück M, bei Fig. 2 durch

den kleinen Lenker r geführt. Mit D ist ein Hebel E drehbar

verbunden, dessen unterer Arm mittels der langen Feder o stets gegen den durch den Regulator verstellbaren Daumen G gedrückt wird. Der obere Arm von E bildet bei Fig. 1

selbst den Mitnehmer K, während er bei Fig. 2 durch

eine kleine Lenkstange mit der Mitnehmerklinke M

verbunden ist. Bei der Bewegung von D gleitet der mit

Stahlplättchen k versehene untere Arm von E an dem Daumen G entlang

und bewirkt dadurch die Auslösung des Mitnehmers K. In

Fig. 3 und 4 – der

Anordnung Fig. 1

entsprechend – sind die verschiedenen Bahnen des Drehpunktes von E, sowie der Abschluſskanten der Mitnehmerplatte K und der mitgenommenen Platte M (stark ausgezogen) verzeichnet, welche den Füllungen 0 0,1 0,3 0,5

und 0,8 entsprechen. Die verschiedene Form der beiden Daumen G und G1 für beide Cylinderenden ist aus Fig. 5 zu

erkennen. Zu beachten ist, daſs wegen der Form der Daumen G und des unteren Armes von E mit seinen zwei Anschlagflächen die Auslösung nicht nur während

des Niederganges von D, sondern auch während des

Aufganges möglich ist, wodurch beliebig groſse Füllungsgrade erreicht werden können.

Die Zugstange D ist zur Regulirung der Voreilung

einstellbar gemacht. Ferner ist auch die Zugstange H,

welche den Endpunkt der Lenkstange B mit dem Hebel J des Auslaſsventiles verbindet, mit einer

Verschraubung zur Veränderung der Länge versehen und am Ende von J befinden sich mehrere Stiftlöcher p für den Verbindungsbolzen. Hierdurch ist es möglich,

den Schluſs des Auslaſsventiles, also die Compression zu reguliren.

Die Platten K und M

berühren sich bei allen Füllungsgraden in hinreichend groſsen Flächen, bei 0,3

Füllung z.B. wird die Platte M noch in ihrer ganzen

Dicke erfaſst, wie aus Fig. 4

hervorgeht. Die Rückwirkung auf den Regulator wird, besonders für geringe

Füllungsgrade, verschwindend klein sein. Im Allgemeinen wird daher die Steuerung bei

guter Ausführung eine ziemlich tadellose Wirkungsweise ergeben. Zu einigem Bedenken

dürfte nur die Anwendung der langen Blattfedern o

Anlaſs geben, da solche Federn bekanntlich leicht brechen. Ein wenn auch nicht sehr

wesentlicher Uebelstand ist ferner die groſse Entfernung der Steuerwelle vom

Cylinder, welche eine groſse Bodenfläche für die Maschine nöthig macht.

Whg.

Tafeln