| Titel: | Kurbelkraftmesser von Professor Dr. Wüst in Halle a. S. |

| Autor: | Wüst |

| Fundstelle: | Band 243, Jahrgang 1882, S. 186 |

| Download: | XML |

Kurbelkraftmesser von Professor Dr. Wüst in Halle a. S.

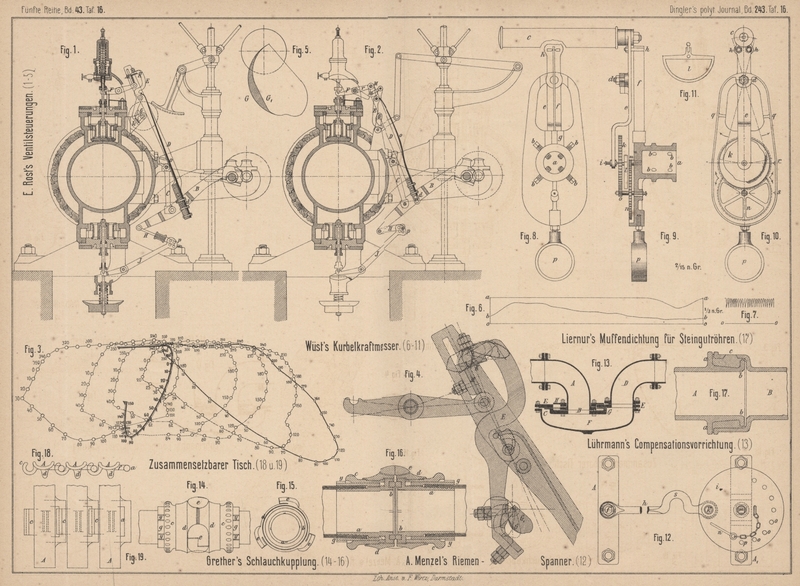

Mit Abbildungen auf Tafel 16.

Wüst's Kurbelkraftmesser.

Die Kraftmesser zur Bestimmung der von Menschen und Thieren ausgeübten Kräfte genügen

den an sie zu stellenden Anforderungen deswegen noch nicht, weil die Kräfte selbst

sich in ganz kurzen Zwischenräumen wesentlich ändern und die Kraftmesser in den

meisten Fällen diesen Aenderungen nicht genügend Rechnung tragen.

Bei den jetzt gebräuchlichen Kurbelkraftmessern (dynamometrischen Kurbeln) erhält man

z.B. bei Kraftmessungen Diagramme entweder wie Fig. 6 oder

7 Taf. 16, welche aber beide viel zu wünschen lassen. Im ersten Falle ersieht man

zwar aus den beiden in ⅓ n. Gr. gezeichneten Diagrammen aa und bb (Fig. 6),

welche nur für eine einzige Kurbelumdrehung gelten, genau die Gröſse der Kraft an

jedem Punkte des Weges; aber bei 5 bis 10 Minuten dauernden Versuchen braucht man

schon einen Papierstreifen von 43 bis 86m, um für

die 200 bis 400 Diagramme Kaum zu haben, und die Bestimmung der Mittelkraft

erfordert sehr viel Arbeit. Im zweiten Falle, kann man zwar, wie Fig. 7

zeigt, die kurzen Diagramme vieler Kurbel Umdrehungen auf ein kurzes Papier

aufzeichnen; aber man sieht aus demselben nur die bei den einzelnen

Kurbelumdrehungen vorkommenden höchsten und niedersten Werthe der Kraft und kann die

Mittelkraft nicht bestimmen, weil sie vom arithmetischen Mittel der höchsten und

niedersten Kraftwerthe je nach Umständen in verschiedenen Richtungen abweicht und

z.B. im Diagramme aa oo (in welchem die Abscissen die

Wege und die Ordinaten der Curve die zugehörigen Kräfte angeben) 115 Proc., im

Diagramm bb oo aber nur 95 Procent des arithmetischen

Mittels beträgt. Beide Rühlmann's Allgemeiner Maschinenlehre entlehnten Diagramme sind

zwar Extreme, aber bei Versuchen gewonnen und zeigen, daſs Diagramme wie Fig.

7 nicht wohl mit einander verglichen werden können, weil die

arithmetischen Mittel zu weit von der wahren Mittelkraft abweichen können, wenn man

nicht wenigstens bei den zu vergleichenden Versuchen auch den gleichen Kurbeldreher

hatte.

Die Nachtheile beider Arten von Diagramme werden vermieden und ihre Vortheile

vereinigt, sobald man während eines längeren Versuches nicht nur ein Diagramm wie

Fig. 7, sondern auch eines wie Fig. 6

aufzeichnen läſst, weil man dann aus ersterem leicht das arithmetische Mittel und

aus letzterem das Verhältniſs desselben zur Mittelkraft und damit die Mittelkraft

selbst bestimmen kann.

Um mit einem Kraftmesser zweierlei Diagramme aufzeichnen zu können und dabei

möglichste Einfachheit der Handhabung und Schnelligkeit der Kraftbestimmung zu

erzielen, hat Verfasser den in den Fig. 8 bis

11 Taf. 16 abgebildeten Kraftmesser construirt.

Die guſseiserne Hülse a des Kraftmessers wird statt der

gewöhnlichen Kurbel auf die Antriebwelle der Maschine geschoben und durch 8

Schrauben b centrirt und befestigt. Dreht man dann am

Kurbelgriffe c, so verdreht sich zunächst der um den

Zapfen d drehbare Hebel e

so weit in der Richtung des Druckes, als es die am Guſskörper g befestigte Feder f

gestattet, und nimmt dann auch diesen und die Welle mit. Der Hebel e drückt auf die Feder f

durch zwei stumpfe Schneiden h und, da diese vom

Drehzapfen d des Hebels nur etwa ⅓ so weit entfernt

sind, wie der Zeichenstift i, so hat man trotz der

geringen zulässigen Durchbiegung der Feder doch einen bedeutenden Ausschlag des

Zeichenstiftes. Die Schwingungen desselben werden auf eine Papierscheibe

aufgezeichnet, welche in eine Vertiefung eines scheibenförmigen Zahnrades k eingelegt und durch einen federnden Drahtring am

Umfange fest gehalten ist. Das Zahnrad k kann sich lose

auf seinem Zapfen drehen, ebenso auch das hinter demselben sitzende und in Fig.

11 besonders gezeichnete Gewicht l. Mit

letzterem ist das Getriebe m fest verbunden, welches in

das Rad n eingreift, das wieder durch sein fest mit ihm

verbundenes Getriebe o mit dem Rade k im Eingriffe steht. Die beiden Räder k und n haben 20 mal mehr

Zähne als ihre Getriebe, so daſs einer Umdrehung des Rades k 400 Umdrehungen des Getriebes m

entsprechen.

Sind, wie in Fig. 9, alle

Räder mit ihren Getrieben im Eingriffe und dreht man am Kurbelkraftmesser, so bleibt

das Gewicht l immer nach unten hängend, dreht sich

deswegen bei einer Kurbelumdrehung einmal um seinen Zapfen und verdreht durch das

Getriebe m das Rad n um

1/20, bezieh.

das Rad k um 1/400 seines Umfanges, so daſs man das Diagramm von

400 Kurbelumdrehungen auf eine Papierscheibe zeichnen kann. Will man ein lang

gestrecktes Diagramm einer Umdrehung aufzeichnen, so wird zunächst der Drehzapfen

für das Rad n und das Getriebe o nach Lösung der Mutter gegen auſsen geschoben und wieder festgeschraubt,

dann das Gewicht l mit dem Rade k dadurch fest verbunden, daſs in aufeinander passende Schlitze der Naben

ein gemeinsamer Splint (Fig. 11)

gesteckt wird. Dreht man jetzt am Kraftmesser, so dreht sich das Rad k mit dem Gewichte l um

den gemeinsamen Drehzapfen und der Zeichenstift i

beschreibt bei jeder Umdrehung ein geschlossenes Diagramm, wie es Fig. 10 auf

derselben Papierscheibe mit dem vorher genommenen Diagramm zeigt.

Um aus den beiden auf die Papierscheibe aufgezeichneten Diagrammen die Mittelkraft zu

bestimmen, legt man die vom Kraftmesser abgenommene Scheibe auf eine zweite

gröſsere, am Umfange eingetheilte Scheibe und steckt ein geeignetes Kräftemaſs im

Scheibenmittelpunkte mit einer Nadel so auf die beiden Scheiben, daſs man, bei

allmählichem Drehen des Maſsstabes um gleiche Theile der Scheibentheilung, auf

beiden Diagrammen die gewünschten Werthe am Maſsstabe ablesen kann. Der Maſsstab wird

nur aus Papier hergestellt, weil sich die Durchbiegung der Feder nach längerem

Gebrauche leicht ändert und dann ein neuer Maſsstab angefertigt werden muſs. Zu

diesem Zwecke wird irgend eine Maschine, an welcher der Kraftmesser angebracht ist,

so angehalten, daſs die Verbindungslinie vom Wellenmittel zum Kurbelgriffe

horizontal ist; nun hängt man Gewichte an den Kurbelgriff und bezeichnet die

entsprechenden Ausschläge des Zeichenstiftes auf der Papierscheibe, um nach

demselben einen Maſsstab anfertigen zu können.

Da das Gewicht des Kraftmessers bald fördernd, bald hemmend wirken würde, so ist ein

Gegengewicht p angebracht, und da der Hebel e den Ausschlag des Zeichenstiftes durch jedes

Uebergewicht auf einer Seite des Drehzapfens beeinflussen würde, so muſs durch

richtige Materialvertheilung jedes Uebergewicht vermieden sein.

Für die meisten Zwecke genügt eine Feder, welche bei 25 bis 30k den gröſsten zulässigen und durch Anschläge q begrenzten Ausschlag des Hebels gestattet. Je nach

dem besonderen Zwecke kann man auch eine schwächere Feder anwenden, oder den

Kraftmesser mit zwei auswechselbaren Federn ausrüsten. Die während eines Versuches

am Kraftmesser geleistete Arbeit ist das Product aus der mittleren Kraft am

Kurbelgriffe und ihrem Wege. Um die Bestimmung des Weges zu erleichtern, macht man

den Weg des Kurbelgriffes für eine Umdrehung gerade 2m und zählt die Kurbelumgänge entweder direct, oder mittels eines Zählers.

Am einfachsten kann man die Räder k und n als Zähler benutzen, wenn man die Umfange beider in

je 20 Theile theilt, je einen Theilstrich mit Null und dem gegenüber liegenden auf

n mit 10 und auf k mit

200 bezeichnet. Es gibt dann beim Ablesen auf k jeder

Theilstrich 20 Umdrehungen und jeder Theilstrich auf n

eine Umdrehung. Beim Ablesen auf den Rädern hat man die Drehrichtung derselben zu

beachten, die verschieden ausfällt, je nachdem man die Kurbel in der einen oder

anderen Richtung umdreht. Zur Vermeidung von Irrthümern kann man wie in Fig.

10, die Drehrichtung der Räder für eine gegebene Drehrichtung des

Kraftmessers bezeichnen. Dreht man z.B. nach rechts und hat bei Beginn des Versuches

die Nullpunkte der Räder auf die Zeiger r und s am Guſskörper eingestellt, so bewegen sich diese

Nullen in der Richtung der Pfeile zwischen r und s von den Zeigern weg. Da man aber bei derartigen

Versuchen doch gewöhnlich die Zeit beobachtet und auch manchmal wegen Leerganges zu

Beginn des Versuches nicht gleich zu zählen anfängt, so wird man die Zählvorrichtung

um so leichter entbehren können, als man zur Controle der directen Zählung ja auch

noch die Anzahl der Spitzen des Diagrammes hat.

Tafeln