| Titel: | Fangvorrichtungen für Fördertonnen. |

| Autor: | S–l. |

| Fundstelle: | Band 243, Jahrgang 1882, S. 209 |

| Download: | XML |

Fangvorrichtungen für Fördertonnen.

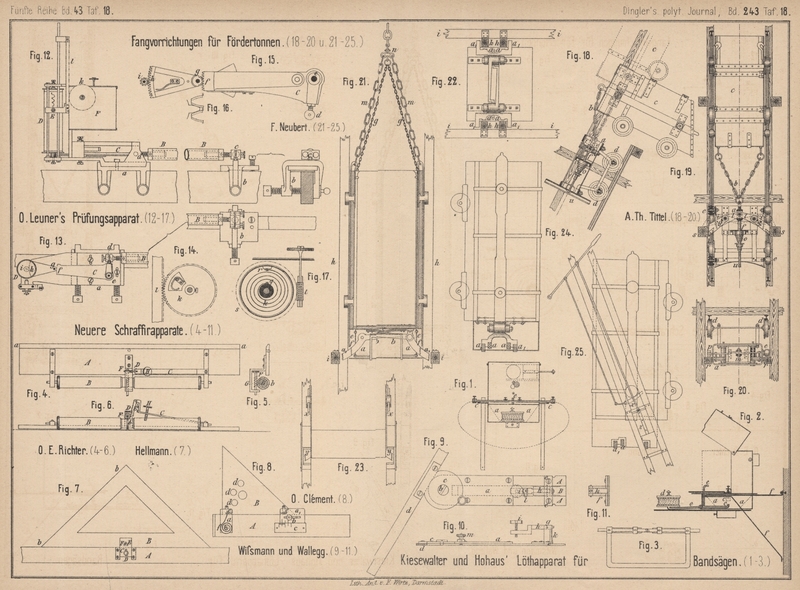

Mit Abbildungen auf Tafel 18.

Tittel und Neubert's Fangvorrichtungen für

Fördertonnen.

Bei allen für Fördergefäſse bestimmten Fangzeugen ist bisher nur Rücksicht darauf

genommen worden, daſs dieselben an Gerüsten oder Förderschalen passend anzubringen

seien, während ihre Einrichtung für die bei vielem Erzbergbau üblichen Treibtonnen,

welche nach dem Herauskommen aus der Grube behufs ihrer Entleerung gestürzt werden,

nicht ins Auge gefaſst worden war. Allerdings bietet das Stürzen des Fördergefäſses

für die Anbringung der Fangzeuge Schwierigkeiten, weil bei dem zum Stürzen nöthigen

Nachlassen des Treibseiles das Fangzeug zu wirken sich bestrebt, daher die Tonne

festhalten würde, weil ferner das Stürzen eine doppelte Leitung erfordert, welche

der freien Bewegung des Fangzeuges beim Aufsetzen und Kippen der Tonne im Wege ist.

Erst in neuerer Zeit nun hat man, um den beim Reiſsen der Förderseile entstehenden

Schäden thunlichst vorzubeugen, sich in Freiberg i. S. bemüht, Fangvorrichtungen für

Fördertonnen zu Ersinnen, und sind die bezüglichen beiden Constructionen im

Nachstehenden beschrieben.

Die Fangvorrichtung von A. Th. Tittel in Freiberg (* D.

R. P. Kl. 5 Nr. 11575 vom 21. Mai 1880), welche als Universal-Fangvorrichtung

bezeichnet und für jeden wie immer beschaffenen, flachen oder saigeren Schacht,

sowohl für Gestelle, als für Tonnen anwendbar sein soll, ist in Einern besonderen

Gerüst, dem Fangwagen, angebracht, der mit Ketten Unter dem Fördergefäſs angehängt

ist. Die Wirkung der Vorrichtung, deren Einrichtung Fig. 18 bis

20 Taf. 18 für flache Schächte veranschaulicht, soll folgende sein: Beim

Bruche des Seiles o. dgl. soll, da Angeblich von zwei an dem Seile unter einander

aufgehängten Körpern beim plötzlichen Aufhören der Seilspannung der obere Körper

etwas früher als der untere zu fallen beginnt (welche Zeitdifferenz ein unter dem

Fangwagen a angebrachter Fallschirm u noch zu vergöſsern bestimmt ist), die Seil- oder

Kettenverbindung zwischen beiden plötzlich schlaff werden; in Folge dessen soll die gespannte

Spiralfeder o in der Weise wirken, daſs sie die in der

Mitte des Fangwagens befindliche Spindel f niederzieht,

hierdurch aber veranlaſst, daſs die zurückstehenden, mit gezahnten Klauen q versehenen Fanghebel i

seitwärts ausgreifen, da sie, um festliegende Achsen drehbar, mit ihren inneren

elliptisch gelochten Enden l gemeinschaftlich den mit

der Spindel f fest verbundenen Bolzen m umfassen. Es würde hierdurch erreicht werden, daſs

die gezahnten Klauen in die zur seitlichen Leitung der Tonnen dienenden Streichbäume

r, unter welchen die Tonnen mit den Spurnägeln e fortgleiten, sich einbeiſsen und entweder sofort den

Fangwagen zum Festsitzen bringen, oder mindestens in so weit hemmen, daſs die

Fanghebel p sich ohne allzu bedeutenden Stoſs auf die

nächst tiefer gelegenen Einstriche s mit den an ihren

äuſseren Enden unten angebrachten Eisenschuhen aufsetzen. Die wie der Fangwagen mit

den Rädern d auf Eisenbahnschienen laufende Tonne c, welche mit dem Wagen durch Ketten b in Verbindung gebracht ist, soll sich dann auf den

bereits festsitzenden Fangwagen aufstellen und durch diesen im Schachte gehalten

werden, wozu der obere Theil des Wagens besonders stark gebaut sein muſs. Der Wagen

nebst Zubehör wiegt 240k, die Federspannung soll

200k betragen.

Das zweite für die Patentertheilung bereits angemeldete Fangzeug für Tonnen ist von

F. Neubert in Freiberg angegeben und in Fig.

21 bis 25 Taf. 18

dargestellt; dasselbe wird innerhalb eines Blechgehäuses am Boden der Tonne

angeschraubt. Der wirksame Theil besteht aus einem Winkelhebel, dessen abwärts

stehender Arm a am unteren Ende gezahnt ist, während

auf den horizontalen Arm b, welcher noch eine doppelte

rechtwinklige Biegung zeigt, die Feder c drückt und

denselben nieder, damit aber gleichzeitig den Arm a

nach auſsen zu schieben sucht. Zwei Ketten g vereinigen

sich wie die Quenzelketten m der Tonne im Schloſsgliede

n und sind, so lange die Tonne am Seile hängt,

angespannt, wobei sie mittels je einer eisernen, an der inneren Seite der Tonnenwand

herabgehenden, durch eine halbrunde Blechrinne f

geschützten Zugstange e, deren unterer Theil wegen der

Kreisbogenbewegung des Hebelarmes b ein Gelenk besitzt,

diesen Arm b nach oben ziehen. Bricht das Seil, so

wirkt die Feder c auf den Arm b, in Folge dessen a durch den im

Blechgehäuse angebrachten Schlitz heraus in die innere Seite des Streichbaumes h schlägt und die Tonne festhält. Da die Tonnenleitung,

besonders in saigeren Schächten, aus zwei einander parallelen Streichbäumen besteht,

so ist der Fangarm a gabelförmig hergestellt, um in

beide Streichbäume gleichzeitig einzugreifen; auſserdem sind noch zwei Arme a1 auſsen angesetzt,

welche, wenn die Stellung der Tonne im Schachte eine entsprechende ist, noch in die

Einstriche i einschlagen.

Sitzt die Tonne unten im Schachte behufs Füllung auf, so kommt auch der untere Theil

des Armes b auf das Uebersteckholz zu liegen und

dadurch wird das Ausschlagen des Armes a verhindert;

beim Stürzen über der Hängebank dagegen ruht die Tonne auf den Sturzhaken x und ist in jedem Streichbaum an entsprechender Stelle

ein Ausschnitt y vorhanden, durch welchen der Fangarm

hindurchgehen kann. Nach vollendetem Stürzen und wieder erfolgtem Anholen der Tonne

wird der Ausschnitt y durch den Blechbacken z geschlossen, der mit dem Sturzhaken gleichzeitig

mittels eines einarmigen Hebels bewegt wird.

Gemeinsam ist bei den vorstehend besprochenen Fangzeugen die

Einrichtung, daſs sie mittels gezahnter Klauen einseitig, nämlich von innen, in den

Streichbaum schlagen, dieser also etwas stärker als unter gewöhnlichen Verhältnissen

hergestellt werden muſs; beide gehen ferner von dem Bestreben aus, die Tonne bei

eintretendem Seilbruche plötzlich im Schachte

festzuhalten, und soll bei dem Tittel'schen Apparate,

nur wenn dieses nicht gelingt, gewissermaſsen ein Bremsen stattfinden und das

wirkliche Festsitzen auf den Schachteinstrichen erfolgen. – Wenn die Fördertonnen

ihrer ganzen Bauart nach im Wesentlichen zwar auch nur für Productenförderung

bestimmt erscheinen, so ist doch ein Fahren von Menschen auf solchen immerhin nicht

gänzlich ausgeschlossen und ist es deshalb, besonders da schon bezügliche Vorgänge

vorhanden sind, bedauerlich, daſs an dem alten Princip des plötzlichen Aufhaltens

festgehalten worden ist, anstatt daſs ein allmähliches Verzehren der im fallenden

Fördergefäſs vorhandenen mechanischen Arbeit erstrebt wird. Ganz abgesehen davon,

daſs der plötzlich zu bewirkende Stillstand eine viel massigere Construction aller

einzelnen Theile beansprucht, ist doch wesentlich der Punkt im Auge zu behalten,

daſs die auf dem Fördergerüst befindlichen Menschen nicht einen Stoſs in Folge des

Seilbruches erleiden, welcher ihr Leben oder ihre Gesundheit zu schädigen vermag.

Wie bei den meisten Fangvorrichtungen, so scheint auch bei den hier in Rede

stehenden hauptsächlich darauf Rücksicht genommen zu sein, daſs das aufgehende

Fördergefäſs vom Seile abreifst, während – nach Erachten des Referenten – vorerst

der ungünstigste Fall zu beachten ist, daſs der Seilbruch bei abwärts gehendem

Gefäſse erfolgt und daher das in diesem bei gröſster Fördergeschwindigkeit

vorhandene Moment der Berechnung zu Grunde gelegt werden muſs.

Vergleicht man im Uebrigen beide Fangvorrichtungen, so muſs das

Urtheil wohl unbedingt zu Gunsten der Neubert'schen

ausfallen, einmal, weil bei dieser die Vorrichtung, an der Tonne selbst befestigt,

diese direct zum Anhalten bringt, das andere Mal, weil sie auf dem allein richtigen

Princip der Wirkung einer gespannten Feder beruht, endlich, weil sie sehr einfach

ist und eine höchst unwesentliche Mehrbelastung des Seiles bewirkt. Dem gegenüber

wird bei dem Tittel'schen Apparate erst der Fangwagen

aufgehalten und auf ihn setzt sich die noch (etwa 1m hoch) frei fallende Tonne auf, was bei nicht sehr flachen Schächten die

Möglichkeit bietet, daſs entweder der Fangwagen wieder losgeschlagen wird, oder, wie

dies häufig beim Abreiſsen der Tonne sich ereignet, diese aus der Leitung springt,

im Schachte umstürzt und sich entleert. Sodann will Tittel hauptsächlich den Fallschirm als wirkend benutzen, was kaum

zulässig erscheint (vgl. Selbach: Kritik der

Fangvorrichtungen, 1881 241 268) und wobei noch

die Frage entsteht, ob nicht der etwa 2m über dem

Schirm liegende Tonnenboden für die Tonne eine ähnliche Wirkung haben würde wie

jener für den Fangwagen. Von der Erörterung der Frage, ob beim Bruche des Seiles

wirklich die Tonne früher fallen muſs als der Fangwagen, sei hier abgesehen. Das

Trägheitsmoment für beide kann kaum verschieden sein; höchstens würde die Wirkung

der Federkraft zur Geltung kommen. Ferner besitzt die Tittel'sche Vorrichtung mehr bewegliche Theile, ist also weniger einfach, und

endlich dürften die 240k Mehrbelastung des Seiles,

welche bei der gewöhnlichen Groſse der Treibtonnen 15 bis 20 Procent des Gewichtes

derselben einschlieſslich Förderlast darstellen, kaum unbeachtet zu lassen sein.

Nach unserer Ansicht ist die Tittel'sche Fangvorrichtung zwar für stark geneigte Schächte mit Erfolg

anwendbar, für saigere dagegen nicht, ist also keine Universal-Fangvorrichtung,

während der Neubert'sche Apparat, weil beim Eingreifen

die Fangarme direct auf die Tonne wirken, für jede Neigung des Schachtes anwendbar

erscheint.

S–l.

Tafeln