| Titel: | Neuerungen an Zimmeröfen. |

| Autor: | H. Rl. |

| Fundstelle: | Band 243, Jahrgang 1882, S. 215 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Zimmeröfen.

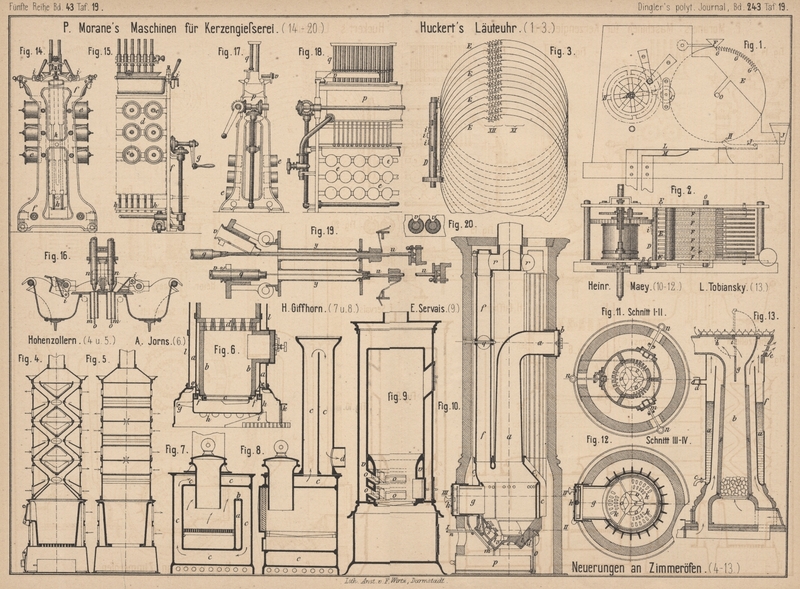

Patentklasse 36. Mit Abbildungen auf Tafel 19.

Neuerungen an Zimmeröfen.

Das Werk „Hohenzollern“,

Actiengesellschaft für Locomotivbau in Düsseldorf (* D. R. P. Nr. 13296 vom 18.

September 1880) hat einen Zimmerofen (Fig. 4 und

5 Taf. 19) angegeben, welcher sich theils durch eine groſse

Heizoberfläche bei gedrungener Form, theils durch die mit demselben verbundene

Anwendung von zahlreichen Circulationskanälen für die Zimmerluft auszeichnet. Das

Bestreben der Construction ist darauf gerichtet, an keiner Stelle des Ofens, sobald

dieser im Betrieb ist, eine ruhende Luftschicht zu gestatten, sondern durch raschen

Umlauf der Zimmerluft eine schnelle Wärmeabgabe und Vermeidung überhitzter Flächen

zu erzielen. Es wird das letztere an der Stelle, wo die ersten Richtungsänderungen

der Rauchgase stattfinden, voraussichtlich nicht immer zu vermeiden sein; auch

dürfte bei diesem Ofen, infolge theilweiser Anordnung horizontaler

Luftcirculationskanäle, der Reinigung desselben von Staub besondere Aufmerksamkeit

zugewendet werden müssen. Der Ofen wird für Zwecke periodischer Heizung und rascher

Erwärmung der Räume vorzugsweise in Anwendung zu bringen sein.

Der Ofen von Adolf Jorns in Hannover

(* D. R. P. Nr. 12426 vom 15. Januar 1880) bezweckt, die aus dem Brennmaterial

entwickelten Gase durch innige Mischung mit erhitzter Luft zur vollkommenen

Verbrennung zu bringen. Zu diesem Ende befindet sich in einem von Guſseisen

hergestellten Cylinder a (Fig. 6 Taf.

19) ein Chamottecylinder b, welcher an seinem unteren

Ende durch einen seitlich herausziehbaren Rost c

geschlossen, an seinem oberen Ende mit einer Chamotte- oder Guſseisenplatte d abgedeckt ist. Der Cylinder a ruht mit 6 lappenartigen Ansätzen e auf

einem Sockel und trägt mittels 6 lappenartiger Stützen f den Chamottecylinder b. Die Platte, von Jorns mit „Brennkopf“ bezeichnet, ist an der

unteren Seite mit concentrischen und radialen, unter einander in Verbindung

stehenden Schlitzen versehen. Es wird somit Luft aus dem Aschenfall in den von den

beiden Cylindern a und b

gebildeten ringförmigen Raum treten, sich an dem Cylinder b erwärmen und, da die Chamotteplatte durch einen überspringenden Rand den

Cylinder a abschlieſst, durch die Schlitze der

Chamotteplatte über dem Verbrennungsraum eintreten und sich mit den

Verbrennungsgasen mischen. Letztere entweichen durch die in der Platte vorhandenen,

nach oben sich erweiternden Durchgangsöffnungen und werden nach geraumer Zeit des

Betriebes die Platte zum Glühen bringen. Unter dem Rost befindet sich der auf dem

Zapfen g ruhende Aschenkasten h, dessen oberer Rand eine mit Sand gefüllte Rinne bildet, in welche das

untere Ende des Cylinders a hineinragt. Durch Senken

des Aschenkastens bildet sich eine Oeffnung, durch welche die Luft in denselben

gelangen kann, während beim Heben des Aschenkastens die Luft abgeschlossen wird. Zur

genauen Regulirung des Lufteintrittes dient der Keil i,

zwischen dessen Seitenzähne der zum Feststellen des Keiles dienende Schieber k greift. Der Ofen ist von dem Mantel l umgeben und wird so die Möglichkeit geschaffen,

sowohl die Zimmerluft circuliren lassen, als auch von auſsen entnommene frische Luft

durch den Ofen hindurchführen zu können.

Den gleichen Zweck der Rauchverbrennung verfolgt der Füllofen von

H. Giffhorn in Wolfenbüttel (* D. R. P. Nr. 13064

vom 25. August 1880). Die Verbrennungsgase gehen zunächst über eine Feuerbrücke,

welche in Gestalt der Luftkammer a (Fig. 7 und

8 Taf. 19) ausgebildet ist. In diese Kammer tritt von der anderen Seite

des Ofens durch eine kleine Oeffnung Zimmerluft, welche, nachdem sie sich an den

Wänden der Luftkammer erwärmt hat, durch die Schlitzöffnungen b über dem Feuerraum den Verbrennungsgasen zugeführt

wird. Letztere gelangen durch die Züge c und den

Stutzen d in den Schornstein. Eine Erreichung des

beabsichtigten Zweckes, sowie eine lange Haltbarkeit des Ofens glaubt Referent nach

der Anlage und den ganzen Verhältnissen des Ofens nicht annehmen zu dürfen; auch

scheint die äuſsere Form nicht geeignet, auf irgend welche Schönheit Anspruch machen

zu können.

Der Ofen von Emil Servais in

Luxemburg (* D. R. P. Nr. 12179 vom 5. März 1880) ist in seiner Grundform ein

Schachtfüllofen bekannter Construction; seine Eigentümlichkeit besteht darin, daſs

der guſseiserne Füllschacht, so weit er mit dem in Glut befindlichen Brennmaterial in Berührung

kommt, hohl, d.h. mit ringförmigen Luftkanälen v (Fig.

9 Taf. 19) versehen ist. Der Zweck ist, eine Kühlung dieses Theiles des

Füllschachtes zu bewirken, und zwar erfolgt dieselbe, indem die Luft durch ein nach

auſsen mündendes Rohr in den untersten dieser Kanäle einströmt, diesen durchzieht,

durch einen kleinen Verbindungskanal in den nächst höher gelegenen Kanal gelangt und

dann in derselben Weise in den obersten Kanal eintritt. Von hier soll die Luft

entweder in das Zimmer zurück, oder unter den Rost, oder auch in den Raum der

abziehenden Heizgase geleitet werden, welcher durch den Füllschacht einerseits und

den diesen umgebenden Mantel andererseits gebildet wird. Durch eine Klappe ist der

Zutritt der Luft zu reguliren. Die Kanäle v werden

durch Schlitze o behufs Abführung der

Verbrennungsproducte unterbrochen; die Schlitze sind schräg angeordnet, um –

freilich nicht mit sicherem Erfolg – ein Herausfallen der Asche zu verhindern.

Der Ofen von Heinrich Maey in Zürich

(* D. R. P. Nr. 13965 vom 19. September 1880) verfolgt ebenfalls das Bestreben,

durch zugeleitete Luft eine vollkommene Verbrennung der Feuergase zu erzielen, und

besteht in der Hauptsache in einem aus verschiedenen Abtheilungen bestehenden

Heizraum, von welchen jede für sich im Stande ist, die Verbrennung zu unterhalten.

Der eigentliche cylindrische Feuerungsraum c (Fig.

10 bis 12 Taf. 19)

ist zur Vergröſserung der strahlenden Fläche mit den üblichen Rippen versehen; er

hat vorn den kurzen Kanal g, welcher durch die Heizthür

h verschlieſsbar ist. Auf c befindet sich zunächst ein conischer Ansatz c1, welcher zur Aufnahme von 4 Röhren in

die gleiche Anzahl Oeffnungen endigt. Die weiteste dieser Röhren a ist oben gebogen und dient als Füllschacht für das

Brennmaterial, zu welchem Zwecke die Oeffnung von a

durch eine Thür b verschlieſsbar ist. Die anderen drei

Röhren f dienen zum Abzug der Feuergase, welche von den

drei Feuer stellen in c ausgehen; sie sind je mit einer

Klappe q versehen, durch deren Schlieſsen man die

Feuerung nur auf einen Theil des Ofens beschränkt. Oben endigen diese zur Vermehrung

der Strahlung mit Rippen versehenen Rohre f wieder in

ein gemeinsames Stück r, bestehend aus drei

horizontalen Rohrstumpfen, welche in einen verticalen Rohrstumpf endigen. Letzterer

hat am Boden ein sternförmiges Stück mit drei Flügeln zur Fixirung der Zugrichtung

in jedem Rohre f und schlieſst direct an das

eigentliche Ofenrohr, welches die Verbindung mit dem Kamin bildet, an. Unter c befindet sich der conische Untersatz d, in welchem die geneigten Roste k angebracht sind. Diese stützen sich mit ihrer unteren

Kante auf das tellerartige Stück e, welches den

Abschluſs des Ofens nach unten bildet. Dieser Teller e

theilt sich nach oben hin in drei Flügel, wodurch die Feuerungsanlage in drei Feuerstellen getheilt

wird. Die Asche fällt von dem Rost in die Oeffnung o,

welche durch den Schieber m mittels der Handhabe n von auſsen verschlieſsbar ist, und gelangt von da in

den Aschenkasten p. Der ganze innere Ofen wird von drei

Füſsen O getragen.

Der Raum s unter jedem Rost dient zur Zuleitung von

atmosphärischer Luft zum Brennmaterial, während die Räume i zum Zuleiten von Luft zum Verzehren der Feuergase dienen. Im Raum c befindet sich nämlich ein Einsatz derart, daſs

zwischen ihm und c ein sehr dünner ringförmiger Raum

i bleibt; der genannte Einsatz ist am oberen Rande

mit Löchern versehen, so daſs die Luft aus i austreten

und sich mit den Gasen zur vollständigeren Verzehrung derselben mischen kann; der

Zutritt zu dem ringförmigen Raum i erfolgt durch den

Kanal i neben s, deren

Oeffnungen durch den Schieber m derart regulirt werden

können, daſs man je nach Belieben Luft durch s oder i allein, oder durch beide zugleich eintreten lassen

kann.

Dieser Ofenconstruction liegt offenbar die Absicht zu Grunde, trotz der verschiedenen

Inanspruchnahme, welcher der Ofen nach der jeweiligen äuſseren Temperatur ausgesetzt

werden muſs, eine gleichmäſsige und möglichst vollkommene Ausnutzung des

Brennmaterials zu erzielen. Es ist nicht zu läugnen, daſs man im Allgemeinen die

gröſste Ersparniſs an Brennmaterial erzielen müſste, wenn man in der Lage wäre, auf

einem Rost stets diejenige Menge Brennmaterial unter Zuführung derjenigen Menge Luft

zu verbrennen, welchen zusammen der höchste Nutzeffect entsprechen würde. Durch eine

Anzahl verschiedener Roste und durch die je nach dem Bedarf an Wärme bedingte

Inbetriebnahme eines oder mehrerer dieser Roste wird man der Bedingung höchster

Ausnutzung des Brennmaterials näher kommen. Für die Praxis sind aber häufig

derartige theoretische Wahrheiten schwer ausführbar und auch bei dem Maey'schen Ofen dürfte der beabsichtigte Zweck nur

durch die sorgfältigste Bedienung erreichbar werden. Nicht weniger als 3 Klappen und

3 Schieber sind zu stellen und erfordert deren Behandlung Aufmerksamkeit und

Verständniſs. Werden die Klappen und Schieber falsch bedient, so wird nicht nur der

Zweck nicht erreicht, sondern es tritt geradezu das Gegentheil ein. Ein Mangel liegt

noch darin, daſs bei Schluſs aller 3 Klappen q

Kohlenoxyd in das Zimmer treten und zu Vergiftungen Anlaſs geben kann, der Ofen

mithin auch vielfach auf Grund sanitätspolizeilicher Vorschriften nicht Verwendung

finden dürfte.

Der Luftbefeuchtungs- und Ventilationsregulir- und Füllofen von

L. Tobiansky in Königsberg i. Pr. (* D. R. P. Nr.

14070 vom 14. September 1880) ist in Fig. 13

Taf. 19 dargestellt und leicht verständlich; als neu ist besonders die Verbindung

mit dem kupfernen Wasserverdunstungskasten a

hervorzuheben, welcher den Ofen nach Art eines gewöhnlichen Mantels vollkommen umschlieſst. Da die innere

Wandung des Wasserkastens an ihrem oberen Ende den Füllschacht b nicht erreicht, so müssen sich die durch die

Erwärmung des Wassers sich bildenden Dämpfe mit der zwischen Füllschacht und

Wasserkasten emporsteigenden Luft vor Austritt aus dem Ofen vermischen; es wird

somit dem Zimmer stets feuchte Luft zugeführt werden. Durch einen am Fuſs des

Wasserkastens angebrachten Hahn c kann das Wasser

abgelassen werden, während das Röhrchen d für einen

etwaigen Abzug des Wassers dienen soll; durch den Trichtere erfolgt das Nachfüllen,

durch die Glasscheibe f die Beobachtung des

Wasserstandes. Tobiansky will durch die in dem

Hohlmantel befindliche Wassermenge nicht nur eine Befeuchtung der Zimmerluft

erreichen, sondern gleichzeitig eine gröſsere Aufsammlung von Wärme erzielen.

Es ist keine Frage, daſs die Zimmerluft hierbei gehörig feucht erhalten werden kann;

indeſs liegt bei nicht ganz vorsichtiger Bedienung die Gefahr nahe, die Räume mit zu

viel Feuchtigkeit zu erfüllen, ganz besonders, wenn ohne Ventilation nur unter

Circulation der Zimmerluft geheizt wird. Der Wasserstand muſs je nach den

Feuchtigkeitsverhältnissen und der Temperatur der äuſseren Luft verschieden hoch in

dem Wasserkasten gehalten werden; bei einigermaſsen lebhaftem Betrieb des Ofens wird

das Wasser zum Sieden gelangen und das Röhrchen d, da

der Austritt des Dampfes durch den Ofenfries nicht zu hemmen ist, den

zugeschriebenen Zweck kaum erfüllen. Die Ansammlung von Wärme durch das Wasser,

welches etwa 40l beträgt, ist nicht nennenswerth

und in Folge des Umstandes, daſs der Ofen ein Füllofen ist, auch weniger von

Bedeutung. Eine jedenfalls sehr wünschenswerthe zeitweilige gründliche Reinigung des

Wasserkastens ist schwierig; die Einrichtung zeigt neuerdings, daſs in der heutigen

Tags vielfach angestrebten und als nöthig empfundenen Befeuchtung der Zimmerluft

auch des Guten zu viel gethan werden kann.

Hervorzuheben ist bei diesem Ofen, daſs der Rost vom Aschenfall aus durch einfache

horizontale Drehung um die Mittelachse leicht zu entfernen ist, indem derselbe

mittels dreier Knaggen auf einem vorspringenden Falz ruht, welcher an drei

symmetrisch zu den Knaggen angeordneten Stellen durchbrochen ist. Die Füllklappe ist

innerhalb des Füllschachtes mit einer Verlängerung hi

versehen, welche sich beim Oeffnen der Klappe an die feste Scheidewand g legt. Es soll hierdurch das Eintreten von Heizgasen

durch die Oeffnung der Füllklappe vermieden werden. Da der Schluſs von hi mit g erst stattfindet,

wenn die Füllklappe vertical steht, so dürfte dieser Einrichtung ein besonderer

Vorzug kaum beizulegen sein.

H. Rl.

Tafeln