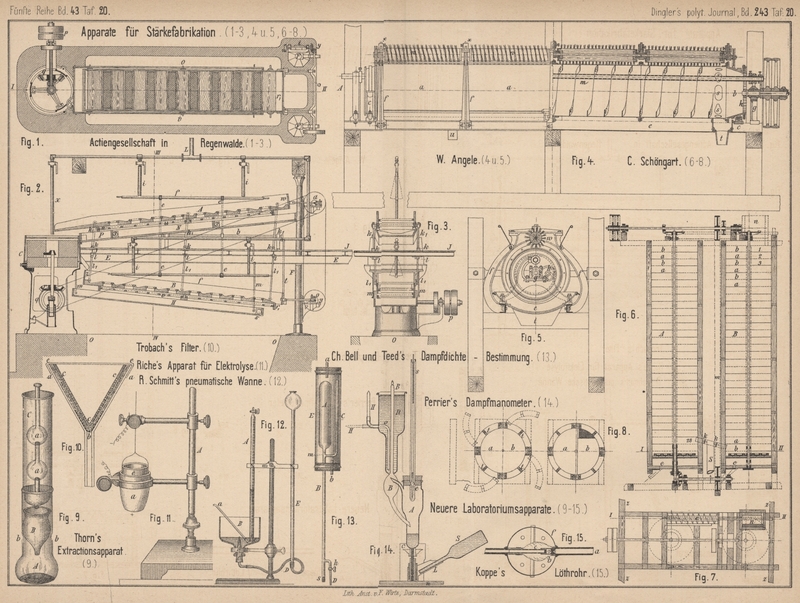

| Titel: | Neuere Apparate zur Stärkefabrikation. |

| Fundstelle: | Band 243, Jahrgang 1882, S. 239 |

| Download: | XML |

Neuere Apparate zur

Stärkefabrikation.

Patentkasse 89. Mit Abbildungen auf Tafel 20.

Apparate zur Stärkefabrikation.

Die Actienfabrik landwirthschaftlicher

Maschinen in Regenwalde (* D. R. P. Nr. 11404 vom 12. März 1880) verwendet

statt der sonst üblichen Bürstencylinder, wie aus Fig. 1 bis

3 Taf. 20 zu ersehen, zwei über einander liegende Siemens'sche

Schüttelsiebe A und B mit

dazwischen liegender Reibselmühle C. Die Längsträger

E sind auf Tragstücke des Säulengestelles der

Reibselmühle und auf solche der beiden Säulen F

aufgeschraubt; sie tragen auf Querträgern J einen

Bretterbelag. Das obere Sieb wird in den 6 Stützpunkten k durch die Schwungstützen k1 getragen; das untere Sieb ist mittels 6 Pendel l1 in den Drehpunkten

l aufgehängt. Die obere Holzrinne N ist fest verbunden mit den beiden Säulen F und der Mühltonne, die untere Holzrinne H hängt in den Hängestangen m an den Längsträgern. Das ganze Gerüst steht auf cementirtem

Mauerfundament, welches zugleich die Umfassungswände der Pülpegrube O bilden kann. Der Antrieb der ganzen Maschine erfolgt

durch die Riemenscheibe p, durch die Kegelräder q und r die Bewegung der

Mühle, durch Riemen werden die Kurbelwellen a und o gedreht und hierdurch die Schüttelsiebe A und B in Bewegung

gesetzt. Jedes der beiden Schüttelsiebe ist mit einem senkrecht zur Längsrichtung

derselben schwingenden Wassersprührohr f versehen. Die

Bewegung derselben erfolgt durch die Kegelräder y von

der Kurbelwelle o des unteren Schüttelsiebes, durch

Kurbel und Zahnstange t, welche an einem auf der Achse

b sitzenden Hebel angreift. Auf derselben Achse

sitzen auch die Doppelhebel e, welche durch Stangen mit den Siebrohren

f verbunden sind. Die mit je 3 Reihen Löcher

versehenen Sprührohre f sind durch Ansatzstücke mit

Gummischläuchen i verbunden, an denen sie pendeln und

durch welche sie aus der Leitung L mit Wasser versorgt

werden.

Beim Betrieb des Apparates wird das Kartoffelreibsel gewöhnlich mittels einer

Breipumpe auf das obere Schüttelsieb durch ein Schlitzmundstück von der Breite des

Siebes nach w geschafft; auch werden die Hähne in den

Wasserzuführungsrohren geöffnet, so daſs die Schüttelsiebe mit der nöthigen Menge

Wasser übersprüht werden. Das Reibsel wird von hier aus durch die rüttelnde Bewegung

des Siebes in der Längsrichtung desselben allmählich weiter zu der Reibselmühle

bewegt, in der es nochmals unter Zufluſs von Wasser aus dem Gummischlauch x zerkleinert wird, und flieſst von dieser bei z auf das untere Schüttelsieb, welches es ebenso wie

das obere passirt, um alsdann, nachdem die Stärke vollständig herausgewaschen ist,

als Pülpe durch die Oeffnung r1 in die Grube O zu

fallen. Die glatten Siebe u und v haben die doppelte Anzahl Maschen auf die gleiche Flächeneinheit als die

darüber liegenden Schüttelsiebe. Sie dienen hauptsächlich dazu, den so lästigen

Schlamm abzusondern, da sie so fein sind, daſs sie wohl die Stärke, nicht aber den

Schlamm hindurchlassen, welcher vielmehr langsam auf den beiden feinen Sieben

heruntergeht und schlieſslich von dem oberen durch die Oeffnung n in den abgegrenzten Theil P der Holzrinne N fällt, von wo er nach der

Pülpegrube geführt wird; von dem unteren feinen Sieb v

fällt er direct in die Pülpegrube. Die Stärke dagegen geht durch die feinen Siebe

hindurch und flieſst von dem oberen Sieb u in die

Holzrinne N, von dem unteren v in die Rinne H, von wo dieselbe aus den

Oeffhungen s in Blechröhren nach den Stärkequirlen

geleitet wird.

Nach W. Angele in Berlin (* D. R. P.

Nr. 15354 vom 14. November 1880) wird der auszuwaschende Brei direct in die

Siebtrommel a (Fig. 4 und

5 Taf. 20) aus 0mm,33 weit gelochtem,

0mm,5 starkem Messingblech bei A geführt und durch die in der Trommel angebrachte

Spirale i nach hinten befördert, wobei die Trommel in

der Minute 10 Umdrehungen macht. In der Siebtrommel wird der Brei durch die mittels

Kurbel von der Betriebsachse aus bewegte Wasserbrause m

fortwährend verdünnt und dadurch die Milch von der Faser abgespült bezieh.

ausgewaschen. Der ausgewaschene Brei entweicht aus der Siebtrommel durch die

Oeffnungen s und den Muldentrichter t, die Milch dagegen sammelt sich in der Mulde e und läuft durch den Stutzen u ab. Die selbstthätige Reinigung der Siebtrommel bewirken die vier Stück

gekuppelten Bürsten w, welche von den beiden

Trommelköpfen b aus mittels Lederschnüre bewegt werden.

Die von den Bügeln f getragenen Bürstenlager x sind verstellbar, so daſs die Bürsten mehr oder weniger arbeiten.

Der Betrieb des ganzen Apparates geschieht durch ein auf der Betriebsachse h befindliches Zahnrad, welches in das am

Hauptlagerbock g gelagerte und angebrachte Wechselrad

k eingreift; letzteres greift in den Zahnkranz mit

innerer Verzahnung, welcher an den im Sattellager c

gehenden Trommelkopf b festgeschraubt ist, ein und

bewirkt so die drehende Bewegung. Die Betriebsachse macht in der Minute 30

Umdrehungen.

Bei dem Apparat zum Trocknen der

Stärke von C. Schöngart in Klein-Krutschen (*

D. R. P. Nr. 13678 vom 8. Juni 1880) stehen auf dem hölzernen Untergestell für jeden

Trockencylinder zur Befestigung der Siebböden vier mit dem Obergestell z (Fig. 6 und

7 Taf. 20) verbundene Säulen. Zwischen je zwei benachbarten Säulen

befinden sich oben und unten gut schlieſsende Thüren t,

welche in Fig. 8

punktirt in geöffneter Stellung angedeutet sind. Die innere, den Siebböden

zugekehrte Fläche der Thüren ist mit Zinkblech überzogen. Soll die Wärmeausstrahlung

möglichst vermieden werden, so ist dies durch einen äuſseren Ueberzug von Leinwand

und Anfüllen der Zwischenräume mit schlechten Wärmeleitern möglich. Die senkrechte

Welle in der Mitte des Apparates trägt je 31 Doppelbürsten arme (von denen nur

wenige in der Figur gezeichnet sind) mit je 3 verstellbaren Bürsten. Bei Cylinder

A geht die Welle durch den unteren Holzboden; hier

dreht sich auf der Welle eine Hülle mit darauf befestigten Bürstenarmen für die

beiden unteren Siebböden 6mal schneller als die Welle selbst. Jeder Cylinder hat 30

Siebböden, deren eine Hälfte a aus Blech, die andere

b aus Drahtgewebe besteht. Die oberen Böden des

Cylinders B haben auf 26mm 4 Maschen, die nächsten 5, dann 6 und die unteren 7 Maschen, die oberen

Böden des Cylinders A 8 bis 10 Maschen, der 29. jedoch

45 und der unterste 60 Maschen.

Die geschleuderte Stärke gelangt zunächst in die Bröckelmaschine n, die Stücke fallen auf den Blechboden 1 des Cylinders

B, wo sie von den Bürsten gefaſst und durch die

Siebböden gebürstet werden. Da dieselben nur Böden mit halber Siebfläche und die

Siebflächen in den Cylindern immer entgegengesetzt gelagert sind, so fällt die

Stärke auf die Ruhefläche des Bodens 2. Hier verweilt sie eine kurze Zeit, wird dann

von den über den Boden streichenden Bürsten erfaſst und durch den Siebboden 2 nach

der Ruhefläche des Bodens 3 befördert. Dies wiederholt sich bei den in Cylinder B befindlichen 30 Böden, bis die Stärke durch eine im

Holzboden angebrachte Oeffnung nach dem Hebezeug m

gelangt, welcher sie zur kleinen Schnecke c bringt, aus

der sie auf den Boden 1 des Cylinders A fällt. Hier

wiederholt sich derselbe Vorgang wie im Cylinder B;

jedoch wird, wie erwähnt, die Stärke vom Boden 28 ab schneller bearbeitet. Ein

Heizofen liefert so viel heiſse Luft von 160°, wie ein Schiele'sches Gebläse von

630mm

Durchmesser, 130mm Einströmung, 130mm Ausströmung bei 3000 Umgängen in der Minute im Stande ist,

fortzuschaffen. Die durch den Ofen erwärmte Luft wird mittels des Gebläses durch das

Einströmungsrohr S, welches sich nach Cylinder A und B verzweigt, in die

Cylinder getrieben und ist gezwungen, von unten nach oben die Cylinder zu

durchströmen. Auf diesem Wege trocknet sie die Stärke und entweicht durch die am

Dache des Gebäudes angebrachte Oeffnung. Durch das fortwährende Durchbürsten der

Stärke von einem zum anderen Siebboden wird dieselbe von Boden zu Boden immer mehr

zerkleinert und befindet sich zum gröſsten Theil stets in fallender Bewegung, so

daſs die Verdunstung sehr schnell vor sich gebt. Der Cylinder B erfordert eine Temperatur von 55 bis 60°, während der

Cylinder A eine solche von 75 bis 90° beansprucht.

Beides ist durch angebrachte Thermometer ersichtlich und durch Drosselklappen k zu regeln. Eine Klappe, welche sich am Holzboden der

Cylinder A und B befindet

und die Auswurföffnung e verschliefst, läſst ein

Entweichen der heiſsen Luft nicht zu. Diese Klappe wird durch die Thätigkeit des

Apparates jedesmal beim Auswerfen der Masse geöffnet und, nachdem der Auswurf

erfolgt ist, von selbst durch eine Feder wieder geschlossen.

Bei 1m Cylinderdurchmesser soll dieser Apparat

stündlich 360k trockene Stärke mit 18 Proc.

Feuchtigkeit geben bei einem Wassergehalt der zu trocknenden Stärke von 30 Proc.

Tafeln