| Titel: | Neue Apparate für Laboratorien. |

| Fundstelle: | Band 243, Jahrgang 1882, S. 248 |

| Download: | XML |

Neue Apparate für Laboratorien.

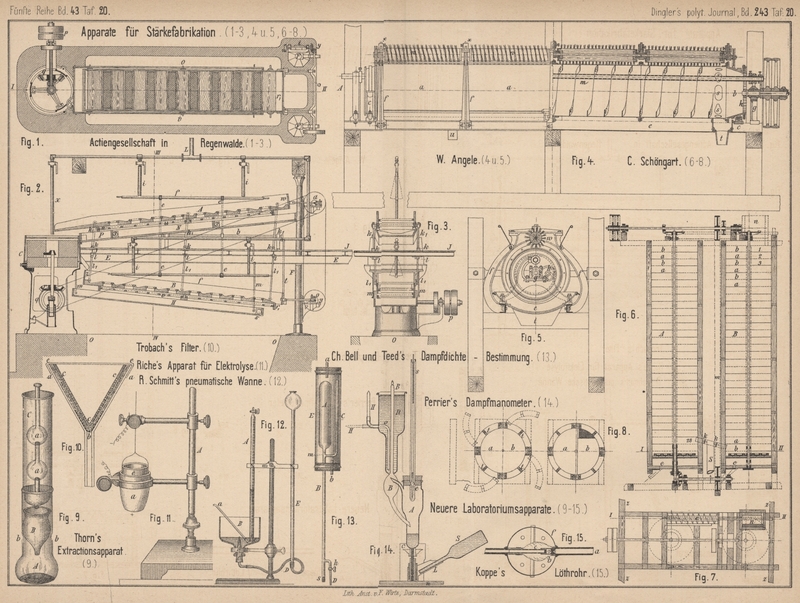

Mit Abbildungen auf Tafel 20.

Neue Apparate für Laboratorien.

Der Extractionsapparat von E. Thorn in Hamburg (* D. R. P. Kl. 12 Nr. 14523 vom

17. October 1880) ist aus Glas hergestellt. Der mit einem Filter ausgekleidete und

mit der auszuziehenden Substanz gefüllte Trichter B

(Fig. 9 Taf. 20) wird von den nach innen vorspringenden Eindrücken b des Gefäſses A getragen,

welches die Extractionsflüssigkeit enthält. Der eingeschliffene Cylinder C ist mit Wasser gefüllt. Man erwärmt nun das Gefäſs

A, so daſs der Dampf der siedenden Flüssigkeit

zwischen den Wandungen des Trichters B und des Gefäſses

A aufsteigt, sich in den Kugeln a verdichtet und in den Trichter B zurückfällt. Ist die Extraction beendet, so hebt man

den Cylinder C ab und bestimmt den Extractgehalt durch

Wiegen des Trichters B oder der ausgetrockneten Flasche

A aus dem Gewichtsverlust oder der

Gewichtszunahme.

Die Filtrirvorrichtung von K. Trobach in Berlin (* D. R. P. Kl. 12 Nr. 15745 vom

2. März 1881) besteht aus einem gewöhnlichen Trichter a

(Fig. 10 Taf. 20), in welchem mittels der federnden Klemme e ein siebartig durchlöcherter Einsatz befestigt ist,

während die Spitze bei b eine Siebkapsel trägt. Der

Zwischenraum zwischen c, a und b ist mit Asbestwolle ausgefüllt.

Zur elektrolytischen Bestimmung von Blei,

Kupfer, Zink und Nickel verwendet A. Riche (Annales

de Chimie et de Physique, 1881 Bd. 13 S. 508) einen gleichzeitig als

positiven Pol dienenden Platintiegel a (Fig. 11

Taf. 20), welcher von einem Stativ mit Glasstange A

getragen wird. Als negativer Pol dient ein unten und oben offener, dem Tiegel sonst

ähnlicher Platinconus e, in dessen Seiten längliche

Oeffnungen eingeschnitten sind, damit während der Elektrolyse eine gleichmäſsige

Concentration erreicht wird. Der Zwischenraum von Conus und Tiegel beträgt 2 bis

4mm. Die Fällung gröſserer Flüssigkeitsmengen

geschieht in einem Becherglase mit eingetauchtem Platincylinder als negative

Elektrode und einem cylindrisch gebogenen Platindrahtnetz als positiven Pol.

Zum Auffangen und Messen von Gasen,

namentlich von Stickstoff bei dessen directer Bestimmung, verwendet R. Schmitt (Journal für praktische Chemie, 1881 Bd. 24

S. 444) als pneumatische Wanne den umgekehrten, abgesprengten Kopf B (Fig. 12

Taf. 20) einer Flasche, in dessen Hals ein langer Gummipfropfen C dicht eingesetzt ist. Zum Auffangen und Messen der

Gase kann jede in 0cc,5 getheilte Glashahnbürette

benutzt werden. Man füllt nun die Wanne mit der betreffenden Flüssigkeit, z.B. mit

Kalilauge, bis 1cm über den Gummistopfen an, so

daſs sich auch das durch Schlauch D mit der Wanne

verbundene Rohr E füllt. Dann setzt man die Meſsröhre

A luftdicht auf den Gummipfropfen und öffnet den

Hahn, so daſs die Füllung derselben durch das Rohr E

bewirkt wird. Man hebt nach Schlieſsung des Hahnes die Gasbürette vom Gummistopfen

ab, senkt sie gefüllt bis auf den Boden der Wanne und läſst durch Neigen der Röhre

E die überschüssige Flüssigkeit bis zur Höhe des

Gummipfropfens abflieſsen. Die Zuleitung des Gases geschieht in gewöhnlicher Weise;

doch wird die Biegung des Gasleitungsrohres a mit einem

Gummischlauch e überzogen, um das Zerbrechen desselben

durch das Meſsrohr zu verhüten. Nachdem das Ueberleiten des Gases, dessen Volumen

bestimmt werden soll, beendet ist, wird die Wanne in der früheren Höhe mit Wasser

gefüllt und das Meſsrohr fest auf den Kork aufgesetzt und so die Verbindung mit dem

Rohr E wieder hergestellt, so daſs dieses jetzt als

Druckregulator dient, indem man durch Senken, Heben desselben oder Nachfüllen die

Flüssigkeit in beiden Röhren in gleicher Höhe einstellt. Hat man Kalilauge als

Absperrflüssigkeit und will die Ablesung des Gasvolumens über Wasser vornehmen, um

die Tension des Wasserdampfes in Rechnung bringen zu können, so gieſst man, nachdem

das Meſsrohr auf den Pfropfen fest aufgesetzt und der Kautschukschlauch D an einer Stelle mit der Hand zusammengedrückt ist,

durch Neigung der Wanne und des Rohres E die Kalilauge

aus und ersetzt dieselbe durch Wasser; dann hebt man das Meſsrohr vom Gummipfropfen

ab, so daſs sich die Kalilauge in dem Rohre mit dem Wasser der Wanne mischt; ersetzt

man noch einmal auf dieselbe Weise die schon sehr verdünnte Kalilauge durch Wasser,

so genügt dies vollkommen.

Zur Bestimmung der Dampfdichte im

Barometerrohr verwenden Ch. A. Bell und F. L. Teed nach der Zeitschrift

für analytische Chemie, 1882 S. 127 ein 38cm langes cylindrisches Glasgefäſs A (Fig.

13 Taf. 20). Das eine Ende desselben ist geschlossen, das andere geht in

eine 8mm weite und 83cm lange Röhre B über, an welche seitlich die

Röhren C und D

angeschmolzen sind. C ist oben zugeschmolzen und mit

Millimetereintheilung versehen, deren Nullpunkt in gleicher Höhe mit der auf B angebrachten Marke m

liegt. Die oberen Theile des Apparates sind mit Glascylinder E umgeben, welcher dazu dient, durch bei a

zu- und bei b wieder abgeleiteten Dampf diesen Theil

des Apparates zu erhitzen. Man bestimmt das Volumen von A bis zur Marke m und berechnet daraus unter

Berücksichtigung der Ausdehnung des Glases das Gewicht dieses Volumens Wasserstoff oder Luft bei 100°

und 100mm Quecksilber von 100°; diese Gröſse nennt

man die Constante des Apparates.

Zur Ausführung eines Versuches dreht man den ganzen Apparat um,

nimmt den Stopfen s ab und füllt nun durch B den ganzen Apparat mit Quecksilber, wobei man Sorge

trägt, daſs möglichst alle Luft aus A und C entfernt wird. Dann bringt man die Substanz in einem

kleinen zugeschmolzenen Glasröhrchen auf die Oberfläche des Quecksilbers in B, setzt bei geöffnetem Hahn h den Stopfen s auf, schlieſst dann den Hahn

und dreht den Apparat um, wobei das Gefäſschen mit der Substanz nach A gelangt. Jetzt öffnet man den Hahn h und läſst so viel Quecksilber auslaufen, daſs A und C mit einander in

Verbindung stehen. Dadurch wird bewirkt, daſs, wenn etwa ein Rest von Luft in einem

dieser beiden Theile zurückgeblieben sein sollte diese Luft jetzt gleichmäſsig auf

A und C vertheilt

wird. Dann bringt man die Mündung von D unter

Quecksilber und läſst durch Schiefhalten des ganzen Apparates so viel Quecksilber

eintreten, daſs A etwa zu ⅙ damit angefüllt ist,

schlieſst h, stellt den Apparat senkrecht und läſst

Dampf in den von E umschlossenen Raum treten. Wenn dann

durch die Hitze das die Substanz enthaltende Gefäſschen gesprengt und der ganze

obere Theil des Apparates gleichmäſsig erhitzt ist, öffnet man den Hahn h und läſst so lange Quecksilber auslaufen, bis es eben

an m steht. Man braucht jetzt nur die Höhe der

Quecksilbersäule in C über m zu messen, um den Druck des Gases in A,

ausgedrückt in Quecksilber von 100°, zu erfahren. Multiplicirt man diesen Druck mit

der Constanten des Apparates und dividirt mit diesem Product in das Gewicht der

angewendeten Substanz, so erhält man die auf Wasserstoff bezieh. Luft bezogene

Dampfdichte.

Das Dampfmanometer von L. Perrier in Paris (* D. R. P. Kl. 42 Nr. 13221 vom

21. August 1880) soll zur Angabe des Alkoholgehaltes der in einem

Destillationskessel enthaltenen Dämpfe oder zur Bestimmung des Concentrationsgrades

von Syrup und ähnlichen Flüssigkeiten dienen. Der Kolben A (Fig. 14

Taf. 20), welcher durch ein in das Kühlgefäſs R

tauchendes Rohr B mit der Luft in Verbindung steht,

wird durch eine Lampe L mit Spiritusbehälter S erwärmt. Der Tubus n im

Mittelpunkt der Lampe trägt den ganzen Apparat. Der mit der zu prüfenden Flüssigkeit

versehene Kolben A ist durch einen Stopfen geschlossen,

durch welchen das Manometer geht, bestehend aus einer an beiden Enden offenen, unten

in eine Spitze auslaufenden Röhre, welche in einen angeschmolzenen Kolben taucht.

Dieser ist bis e mit Quecksilber gefüllt; darüber

befindet sich die Flüssigkeit, aus deren Spannung die der zu prüfenden Flüssigkeit

berechnet werden soll. Ist alles vorgerichtet, so zündet man die Lampe L an und regelt die Wärmeübertragung auf den Kolben A mittels des Trichters c.

Die Dämpfe der siedenden Flüssigkeit verdichten sich im Kühler B. Das Kühlgefäſs R

enthält ein Rohr o, welches durch einen Schlauch mit

dem Rohr H verbunden ist. Dieses ist anfangs nach oben

gerichtet, wird aber horizontal gelegt, wenn der Versuch im Gange ist und die

Quecksilbersäule annähernd zur Ruhe gekommen ist. Das Kühlwasser flieſst nun aus und

der Kolben des Manometers nimmt die Temperatur der ihn umgebenden Dämpfe an. Aus dem

Stande der Quecksilbersäule im Manometer kann man dann den Alkoholgehalt der zu

prüfenden Flüssigkeit berechnen.

Bei dem Löthrohr mit ununterbrochenem

Luftstrahl von A. Koppe in Berlin (* D. R. P.

Kl. 12 Nr. 15369 vom 16. October 1880) füllt die von a

(Fig. 15 Taf. 20) aus eingeblasene Luft, da sie durch die kleine Oeffnung

in der Düse nicht schnell genug entweichen kann, den Gummiballon c, dessen übermäſsige Aufblähung durch die Metallhülle

f verhindert wird. Sobald nun der Arbeiter beim

Athemschöpfen das Blasen unterbricht, schlieſst die im Ballon enthaltene gepreſste

Luft das Ventil b und flieſst nach der Düse ab, aus

welcher sich daher ein ununterbrochener Luftstrom ergieſst.

Tafeln