| Titel: | Dampfofen von Julius Hock in Wien. |

| Autor: | Whg. |

| Fundstelle: | Band 243, Jahrgang 1882, S. 270 |

| Download: | XML |

Dampfofen von Julius Hock in

Wien.

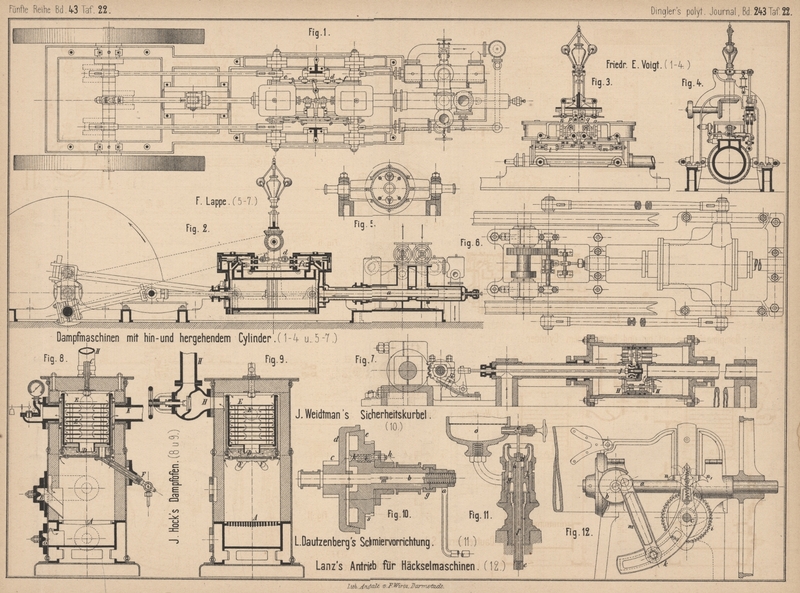

Mit Abbildungen auf Tafel 22.

J. Hock's Dampfofen.

Bei der in D. p. J. 1881 240 * 2 beschriebenen Anordnung

eines Dampferzeugers mit geschlossener Feuerung hat J.

Hock in Wien einen gewöhnlichen Dampfkessel benutzt und in denselben die

von einem besonderen Ofen kommenden Heizgase durch ein Rohr eingeführt. Bei der vorliegenden neueren

Construction (* D. R. P. Kl. 13 Zusatz Nr. 16104 vom 17. April 1881) sind Ofen und

Dampferzeuger mit einander vereinigt. In einem gemauerten cylindrischen Schachte

befindet sich unten der Rost A (Fig. 8 und

9 Taf. 22), oben der Verdampfer D. Letzterer

besteht aus zwei concentrischen Cylindern und einer Anzahl über einander

aufgestellter Scheiben E. Oben sind beide Cylinder

offen und mit einander verbunden, unten sind beide durch Böden verschlossen; doch

befindet sich im Boden des inneren Cylinders eine centrale Oeffnung, von welcher ein

kleiner Stutzen herabhängt. Das zu verdampfende Wasser wird durch das Rohr C zugeleitet und flieſst dann auf den Platten, wie

durch die Pfeile angedeutet, allmählich nieder. Die Heizgase werden bei der

Inbetriebsetzung zunächst durch einen Schornstein H

abgeleitet. Sobald der Ofen genügend erwärmt ist und mit der Dampfabgabe begonnen

werden soll, wird das Ventil in H gleichwie die

Feuerthür B und die Aschenfallthür G luftdicht verschlossen und mittels eines Gebläses

sowohl unterhalb, wie oberhalb des Rostes gepreſste Luft eingeführt. Die Feuergase

sind dann gezwungen, oben in den inneren Cylinder des Verdampfers einzutreten und

zwischen den Platten E hindurch in gleicher Richtung

mit dem niederrieselnden Wasser abwärts zu strömen, dabei das letztere in Dampf

verwandelnd. Dampf und Gase gelangen darauf durch das unten in D befindliche Wasser hindurch in den Zwischenraum

zwischen den beiden Verdampfcylindern und strömen aus diesem durch das Rohr K ab. Dadurch, daſs die Gase durch das Wasser ziehen

müssen, werden sie von der mitgerissenen Flugasche u. dgl. befreit; allerdings wird

der Verdampfer deshalb einer sehr häufigen Reinigung bedürfen. Um den Wasserstand in

D wenigstens ungefähr erkennen zu können, sind vom

Boden des äuſseren Cylinders aus zwei Röhren F nach

auſsen geführt und auf die eine derselben ist ein kurzer Stutzen aufgesetzt. Dem

Abzugsrohre K gegenüber ist ein Stutzen zur Aufnahme

des Manometers und des Sicherheitsventiles angebracht.

Hinsichtlich der Verdampfungsweise gehört nach Obigem dieser Dampfofen zu den in

England mehr als in Deutschland bekannten Einspritzkesseln (injection-boilers, vgl. J. Robertson, 1870

198 * 105), welche einer äuſserst sorgfältigen Wartung bedürfen. Da nur eine sehr

geringe Wassermenge im Kessel enthalten ist, so muſs sowohl die Zuführung des

Speisewassers, wie auch die der zur Verbrennung nöthigen Luft genau nach dem

Dampfverbrauch geregelt werden, wenn nicht die Spannung stark schwanken soll. Die

Regulirung der Speisung wird aber einige Schwierigkeiten machen, da man den

Wasserstand in D nicht gut beobachten kann.

Whg.

Tafeln