| Titel: | Neuere Apparate zum Heben von Wasser mittels Dampf und Luft. |

| Autor: | S–r. |

| Fundstelle: | Band 243, Jahrgang 1882, S. 277 |

| Download: | XML |

Neuere Apparate zum Heben von Wasser mittels

Dampf und Luft.

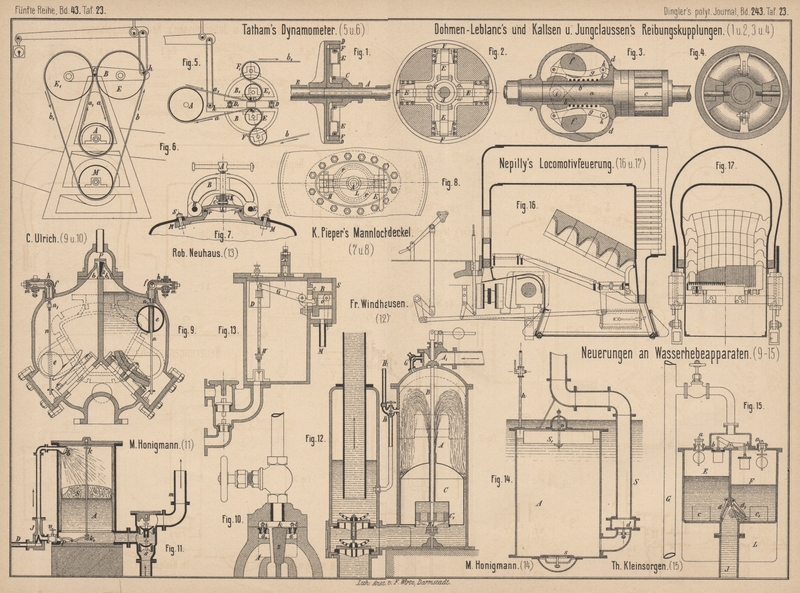

Patentklasse 59. Mit Abbildungen auf Tafel 23.

Neuere Apparate zum Heben von Wasser mittels Dampf und

Luft.

Von allen sogen. Dampfwasserhebern haben seit Erfindung des Savery'schen Wasserhebers

wohl die Pulsometer (vgl. 1873 210 * 101. 1877 223 564. 225 102. * 126. 1878 228 *

102), welche einen ganz bestimmten Typus unter den Wasserhebeapparaten darstellen,

am meisten von sich reden gemacht – weniger wegen der groſsen Nutzeffecte, welche

dadurch erzielt wurden, als wegen des geheimniſsvollen Dunkels, welches anfänglich

die Art ihres Betriebes umhüllte. Dieses Dunkel ist jetzt zum groſsen Theil gehoben;

ein allgemeines Vertrauen auf die Zuverlässigkeit der Wirkung der Pulsometer hat

sich jedoch bis jetzt in der Industrie nicht herausgebildet und hört man selten,

daſs Pulsometer zu der

Entwässerung von Baugruben und ähnlichen Zwecken, fast gar nicht, daſs sie im

Bergbau verwendet werden. Von den vielen Neuerungen, welche mit der Zeit an dem

Pulsometer angebracht worden sind, betreffen die meisten directe oder indirecte

Veränderungen an der Umsteuerungsvorrichtung, welche der schwächste Punkt des

Apparates ist.

C. Ulrich in Berlin (* D. R. P. Nr. 12195 vom 14.

September 1879) ordnet über dem Umsteuerventil z (Fig.

9 Taf. 23) eine Kappe p an. Ist nun in der

gezeichneten Stellung des Ventiles die Saugperiode in der rechten Kammer beendet und

tritt links die Condensation des Dampfes ein, so wird, da in ersterer über der

Wasseroberfläche vermöge der später noch zu erwähnenden

Lufteinströmungsvorrichtungen Atmosphärendruck herrscht, links dagegen durch das

saugende Vacuum Dampf mit groſser Heftigkeit nachströmt und dieser durch die Kappe

p gezwungen wird, über das Ventil hinweg zu

streichen, letzteres durch das Vacuum und die zwischen dem Dampf und seinen 3 Seiten

stattfindende Reibung auf die andere Seite geworfen.

Die plötzliche Erweiterung des Kammermundes bb1 unterhalb des Ventilsitzes soll die Sicherheit der

Umsteuerung erhöhen.

In einem späteren Patente (Nr. 16248 vom 14. April 1881) läſst Ulrich die Kappe p fort

und spart in den Sitzflächen des Ventiles z, wie aus

Fig. 10 Taf. 23 zu ersehen, hufeisenförmige Dampfsäcke a, a1 aus, welche durch

kleine Kanäle mit Rückschlagventilen i mit dem

Dampfraum k in Verbindung stehen. Während der in der

Kammer A herrschenden Druckperiode strömt der gespannte

Dampf nebenbei auch in den Dampfsack a. Tritt nun in

A eine Condensation ein und vermindert sich dadurch

der Druck in k, so soll der in a befindliche Dampf expandiren, das Ventil i

schlieſsen und das Umsteuerventil z in Verbindung mit

dem Vacuum auf die andere Seite werfen.

Die bei beiden Anordnungen angewendete Lufteinströmungsvorrichtung hat den Zweck, am

Ende der Saugperiode eine kleine Menge Luft in die betreffende Kammer einzulassen.

Sie besteht aus einem kleinen, sich nach innen öffnenden Ventil m (Fig. 9),

welches in einem Knierohr f angebracht ist und durch

das Gewicht eines Hebels h und der Stange n, auch bei eintretendem Vacuum, geschlossen gehalten

wird. Auf der Stange n bewegt sich ein Schwimmer e, welcher durch seinen Auftrieb Stange und Hebel hebt,

sobald er bei einem gewissen Wasserstande in der Kammer an die Knagge n1 stöſst. Alsdann

öffnet das Vacuum das Ventil m und saugt so viel Luft

an, bis über dem Wasser Atmosphärendruck herrscht.

Statt dieser abgesetzt wirkenden Luftzuführung ordnet G. A. Greeven in Deutz (* D. R. P. Nr. 13438 vom 20.

Juni 1880) eine ununterbrochene Dampfzuströmung in der Art an, daſs Dampf aus der

einen Kammer durch eine feine Durchbohrung der Ventilzunge oder der beide Kammern trennenden

Zwischenwand in die andere Kammer, welche saugt, gelangen kann. Statt der

Durchbohrungen können auch besondere Rohrabzweigungen vom Dampfrohr zu den Kammern

führen. Ein vollständiges Vacuum kann also in der saugenden Kammer niemals

eintreten. Der Pulsometer wird durch diese Einrichtung in den Stand gesetzt,

unabhängig von der Luft unter Wasser zu arbeiten.

Um die Ganggeschwindigkeit des Pulsometers und den Dampfverbrauch für verschiedene

Saughöhen bei steigendem und fallendem Wasserspiegel im Sumpfe reguliren zu können,

bringt Greeven im Saugrohr einen Absperrschieber

an.

Behufs Herbeiführung einer schnellen Condensation des Dampfes

nach beendeter Druckperiode ordnet Richard Vogel in

Bochum (* D. R. P. Nr. 13842 vom 13. Juli 1880) vor der Mündung des Druckrohres in

die Pumpkammer quer durch letztere hindurch und senkrecht in die Höhe gehende

Blechkämme an, deren Zinken nach beiden Seiten hin in verschiedenen Winkeln

umgebogen sind. Tritt nun am Ende der Druckperiode Dampf unter die

Druckrohr-Oberkante, so beginnt sofort die Condensation; dabei strömt eine kleine

Menge Wasser aus dem Druckrohr in die Kammer zurück. Indem nun dieses Wasser auf die

ihm entgegenstehenden schrägen Zinken trifft, spritzt es an diesen in die Höhe und

soll durch diese Zertheilung eine beschleunigte Condensation des noch in der Kammer

befindlichen Dampfes bewirken.

In dem Patente Nr. 11876 vom 11. April 1880 benutzt C. Henry Hall in Berlin den Pulsometer zum Betriebe

einer Kolbenpumpe mit hydraulischem Gestänge. Die Pumpe besteht aus einem

Kraftcylinder, dessen beide durch den Kolben geschiedenen Räume durch Rohre mit den

beiden Pulsometerkammern in Verbindung stehen, und dem mit Saug- und Druckrohr

versehenen Arbeitscylinder. Das wechselnde Spiel des Pulsometers, welcher immer mit

ein und derselben Wassermenge arbeitet, treibt den Kolben im Kraftcylinder hin und

her und setzt dadurch die Pumpe in Thätigkeit. Das aus der Condensation des

Betriebsdampfes in den Pulsometerkammern herrührende Wasser flieſst selbstthätig

durch ein Rohr mit Rückschlagventil in den in gleicher Höhe stehenden Dampfkessel

zurück. Bei diesem Pulsometer sind die Sitzflächen des Umsteuerventiles horizontal

angeordnet und besitzt letzteres die Form eines Balancier, dessen Enden die

Ventilkörper tragen. An diesen sind durch die Ventilsitzöffnungen hindurch mittels

Schnüre Gewichte angehängt, welche durch die Differenz ihres specifischen und

absoluten Gewichtes die Umsteuerung bewirken. Sinkt also in der einen Kammer das

Wasser, bis das betreffende Gewicht frei gelegt ist, so zieht letzteres in

Verbindung mit dem eintretenden Vacuum das andere in Wasser tauchende, also relativ

leichtere Gewicht in die Höhe und steuert dadurch den Apparat um.

Gleichen Schritt mit der Entwicklung der Pulsometer hielten die

dem Savery'schen Apparate nachgebildeten Dampfwasserheber, welche meist einkammerig

eingerichtet werden. Während man dieselben früher fast nur zur Kesselspeisung

benutzte, will man sie jetzt auch zum Heben gröſserer Wassermengen, z.B. zum Sümpfen

von Schächten, verwenden. Die diese Apparate betreffenden Neuerungen beziehen sich

meistentheils auf die Construction selbstthätiger Dampfabstellungs- und

Einspritzvorrichtungen behufs Condensation des Dampfes. Einem in dieser Richtung

sehr interessanten Apparate begegnen wir in dem Patente (Nr. 14973 vom 15. Februar

1881) von M. Honigmann in Grevenberg bei Aachen. Hier

wird das Ansaugen bezieh. Fortdrücken des Wassers durch einen Injector vermittelt,

welcher abwechselnd Einspritzwasser und Dampf in den Apparat einführt. Bei

Ingangsetzung des Apparates wird bei geschlossenem Ventil v (Fig. 11

Taf. 23) in den Injector J bei D Dampf eingeleitet. Dieser drückt das in der Kammer A befindliche Wasser in die Druckrohrleitung m und damit den Schwimmer S nach unten. Stöſst letzterer bei seinem tiefsten Stande auf die Knagge

k1, so öffnet er

das Hebelventil p. In dieser Stellung beläſst man den

Apparat so lange, bis alle Luft aus demselben durch das Druckrohr getrieben ist.

Oeffnet man nun vorsichtig das Ventil v, so saugt der

ununterbrochen in den Injector strömende Dampf

Wasser aus A an, condensirt selbst und spritzt ersteres

bei b in feinen Strahlen in den oberen Theil der

Kammer. Hierdurch wird der hier befindliche Dampf niedergeschlagen und es findet ein

Ansaugen von Wasser durch das Ventil s so lange statt,

bis mit dem Steigen des Wassers der Schwimmer S gegen

die Knagge k der Ventilstange stöſst und dadurch das

Hebelventil p schlieſst. Hierauf tritt sofort reiner

Dampf in den Apparat, welcher das eben angesaugte Wasser fortdrückt, bis S wieder auf k1 stöst und p öffnet.

Behufs Vermeidung einer direkten Berührung des Dampfes mit dem Wasser besteht der

Schwimmer aus Holz und sind die Kammerwandungen, so weit sie mit dem Dampf in

Berührung kommen, mit Holz ausgekleidet. Der Apparat ist sehr sinnreich und einfach

eingerichtet und besitzt nur ein Ventil. Ueber seine praktische Verwerthung ist noch

nichts verlautet.

Die Wassereinspritzvorrichtung bei dem Dampfwasserheber von Franz Windhausen in Berlin (* D. R. P. Nr. 15620 vom

19. Februar 1881) ist hübsch erdacht, functionirt aber jedenfalls so unsicher, daſs

dadurch der praktische Werth der Neuerung ganz in Frage gestellt wird. Wie aus Fig.

12 Taf. 23 ersichtlich, besitzt hier die in einer Stopfbüchse geführte und

mit Gegengewicht versehene Stange B des Dampfventiles

A am unteren Theile einen Teller B1. Auf der Stange

führt sich ein hohler Schwimmer C, in dessen unterer

Höhlung sich in kleinen Grenzen ein mehrfach durchbrochener Kolben C1 bewegt. Schwimmer und Kolben sind

leichter als Wasser. Nehmen wir an, die Kammer A sei

mit Wasser gefüllt, so wird bei Oeffnung des Dampfventiles A1 Dampf in den Apparat so lange

eintreten, bis mit dem Sinken des Wasserstandes der Schwimmer C mit dem sogen. Injectionskolben C1 auf den Teller B1 stöſst und das

Dampfventil schlieſst. Der in A befindliche Dampf soll

nun expandiren und den Schwimmer so heftig auf das zwischen ihm und dem

Injectionskolben (dessen Durchbrechungen durch den Teller B1 geschlossen sind) befindliche Wasser

drücken, daſs letzteres am oberen Theile des Schwimmers herausspritzt und die

Condensation des Dampfes einleitet, worauf wieder ein Ansaugen von Wasser durch das

Saugventil so lange stattfindet, bis der Schwimmer C

oben gegen das Dampfventil stöſst und letzteres öffnet. Bei der Ingangsetzung wird

der Apparat durch Rohr H2 mit Wasser gefüllt, oder durch den Dreiwegehahn G die Luft unter Einleitung von Dampf ausgeblasen. Das Ventil H1 dient zum

Einspritzen von Druckwasser aus dem Windkessel in die Kammer behufs

Vervollständigung der Condensation im Beginne der Saugperiode.

Es ist zweifelhaft, ob die Einspritzvorrichtung so heftig wirkt, wie dies in der

Zeichnung dargestellt ist, da der Wasserstrahl wohl zu sehr an der Ventilstange

adhäriren dürfte. Auſserdem richtet sich das verhältniſsmäſsig groſse Volumen des

Schwimmers nach dem Gewichte des Kolbens C1. Letzteres aber muſs so groſs sein, daſs ein

selbstthätiges Herabsinken des Kolbens C1 stattfindet, wenn C

sich von B1 abhebt.

Dies hängt wiederum von den Reibungswiderständen ab, welche durch die zwischen C und C1 nothwendige Dichtung bedingt werden. Letztere muſs

vorhanden sein, denn sonst wird, das Wasser am Umfange von C1 aus C

herausgepreſst. Unpraktisch erscheint die durch eine Stopfbüchse geführte

Ventilstange, sowie die ebenfalls in der Patentschrift erwähnte Abbalancirung der

Stange durch eine im Dampfzuführungsrohr liegende Blattfeder, wodurch die

Stopfbüchse vermieden werden soll.

Gar keine Einspritzvorrichtung besitzt der Dampfwasserheber von

Robert Neuhaus in Grevenbroich, Rheinprovinz (* D.

R. P. Nr. 16009 vom 14. April 1881). Hier wird die abwechselnde Zuleitung und

Abstellung des durch das Rohr M (Fig. 13

Taf. 23) in den Kasten S eintretenden Dampfes durch

einen Schieber B bewirkt, welcher von einem durch die

Kammerwandung hindurch reichenden doppelarmigen Hebel G

und dem Schwimmer D bewegt wird. Erreicht der Schwimmer

durch Steigen des Wassers in der Kammer seine höchste Stellung, so wird der Schieber

nach unten geschoben und der Dampfzutritt c geöffnet;

letzterer wird geschlossen, wenn D beim Sinken des

Wassers auf die Knagge H der Schwimmerstange stöſst.

Durch den von auſsen zu bewegenden Hebel o können dem

Schieber verschiedene Stellungen gegeben werden. – Der Apparat wird sehr langsam arbeiten

und bedarf eines groſsen Schwimmers wegen der bedeutenden Kraft, welche die Bewegung

des durch den Dampf auf den Spiegel gedrückten. Schiebers verlangt.

Bei Verwendung von gepreſster Luft zur Hebung von Wasser braucht

man bei gleicher Hubhöhe fast doppelt so viel Apparate wie bei der Benutzung von

Dampf, da durch die Condensation des letzteren das Vacuum zur Wirkung gelangt. Bei

der Luftleitung entfällt dagegen die Anbringung eines schlechten Wärmeleiters um die

Dampfleitung, welche bei der Verwendung von Dampf zum Sümpfen von Schächten

unbedingt nothwendig ist. Andererseits bedarf man bei Benutzung von gepreſster Luft

einen Dampfkessel und eine Luftcompressionspumpe, während der Dampfwasserheber nur

ersteren verlangt. Neben dem oben beschriebenen Dampfwasserheber (D. R. P. Nr.

14973) wurde von M. Honigmann (* D. R. P. Nr. 14974 vom

15. Februar 1881) noch ein Wasserhebeapparat angegeben, welcher zum Heben des

Wassers Preſsluft bedarf (vgl. 1880 236 * 362). Letztere tritt durch das Rohr h (Fig. 14

Taf. 23) in den unter Wasser, z.B. im Sumpfe, stehenden und vollständig mit Wasser

gefüllten Apparat ein und drückt das Wasser durch das Steigrohr S hinaus. Das Ventil v,

welches zuerst durch den Auftrieb des Holzschwimmers S1 geschlossen gehalten wurde, bleibt auch

beim Sinken des Wassers im Apparat durch den in letzterem herrschenden Luftdruck

geschlossen. Hat der Wasserspiegel die Druckrohr-Oberkante erreicht, so soll die in

A befindliche und durch h

stetig nachströmende Luft die ganze im Steigrohre S befindliche Wassersäule ausstoſsen, ohne sie zu zerreiſsen. Da nun die

gepreſste Luft durch das Steigrohr austreten kann, so wird gleich nach dem Auswerfen

des Wassers eine solche Druckverminderung im Apparat eintreten, daſs sich das Ventil

v und das möglichst groſse Saugventil s öffnet. Dadurch füllt sich der Apparat mit Wasser,

während die Luft bei v ausströmt, bis der Schwimmer S1, durch das

nachsteigende Wasser gehoben, das Ventil v schlieſst

und die Druckperiode wiederum beginnt. Der Apparat ist sinnreich construirt und

einfach; seine Leistung hängt jedoch davon ab, daſs die im Steigrohr vorhandene

Wassersäule auch wirklich als Ganzes durch die

gepreſste Luft herausgeworfen wird. Geschieht dies nicht, was anzunehmen ist, wenn

im Steigrohr kein Druckventil d vorhanden – und daſs

dies nicht nothwendig ist, wird in der Patentschrift ausdrücklich betont –, so wird

ein groſser Theil des Wassers in den Apparat zurückfallen, ja vielleicht eine

Druckverminderung gar nicht eintreten können. Die Querschnitte der Rohre h und S und der Ventile

v und s müssen

jedenfalls in einem bestimmten, durch die Praxis zu erprobenden Verhältniſs

stehen.

Th. Kleinsorgen in Gelsenkirchen (* D. R. P. Nr. 14520

vom 18. September 1880)

hebt bei Grubenwasserhaltungen das Wasser durch Verdünnung der Luft. Sein Apparat

ist zweikammerig. In Fig. 15

Taf. 23 bedeuten: J das in den unteren Sumpf tauchende

Saugrohr, E und F die

Saugkammern, G die im Schacht hängende und sich nach

jedem Apparat abzweigende Luftleitung, L den Sumpf, in

welchen das Saugrohr des nächst höher stehenden Apparates taucht, c, c1 die zum Sumpfe

führenden Ventilklappen, d, d1 die Saugventile, a, a1 die Lufteinlaſs- und b,

b1 die durch einen Doppelarm verbundenen

Luftaussaugventile; die letzten 4 Ventile sind mit Schwimmern versehen. In der

gezeichneten Lage wird durch G die Luft aus der Kammer

F herausgesaugt. Das Wasser steigt durch J und d1 in letztere hinein, bis durch den Auftrieb der

betreffenden Schwimmer das Ventil b1 geschlossen und a1 geöffnet wird. Nun

entleert sich die Kammer F durch das Ventil c1 in den Sumpf L, während neues Wasser von der Kammer E angesaugt wird, da b

sich beim Schlieſsen des Ventiles b1 geöffnet hat. Der eben für F geschilderte Vorgang wiederholt sich also nun in E, bis a und b

durch das steigende Wasser gehoben werden und eine abermalige Umsteuerung

stattfindet. Die Ventile a und a1 dienen nur zur Herstellung des

Gleichgewichtes der äuſseren und der beim Schlieſsen der Luftaussaugventile b, b1 im Apparat noch

befindlichen Luft, damit sich die Klappen c, c1 öffnen können. Ist dies geschehen, so flieſst am

unteren Theil der Klappenöffnung Wasser aus, während am oberen Theil Luft in die

Kammer einströmt. Die von Kleinsorgen angenommene

Luftverdünnung wird beim Ausflieſsen des Wassers aus den Kammern durch die Klappen

c, c1 wohl nicht

eintreten. Für je 8m Hubhöhe soll ein Apparat

erforderlich sein. Die groſse Anzahl seiner Ventile läſst ihn für die Praxis wenig

geeignet erscheinen.

S–r.

Tafeln