| Titel: | Nepilly's rauchverzehrende Locomotivfeuerung für Staubkohlen. |

| Fundstelle: | Band 243, Jahrgang 1882, S. 283 |

| Download: | XML |

Nepilly's rauchverzehrende Locomotivfeuerung für

Staubkohlen.

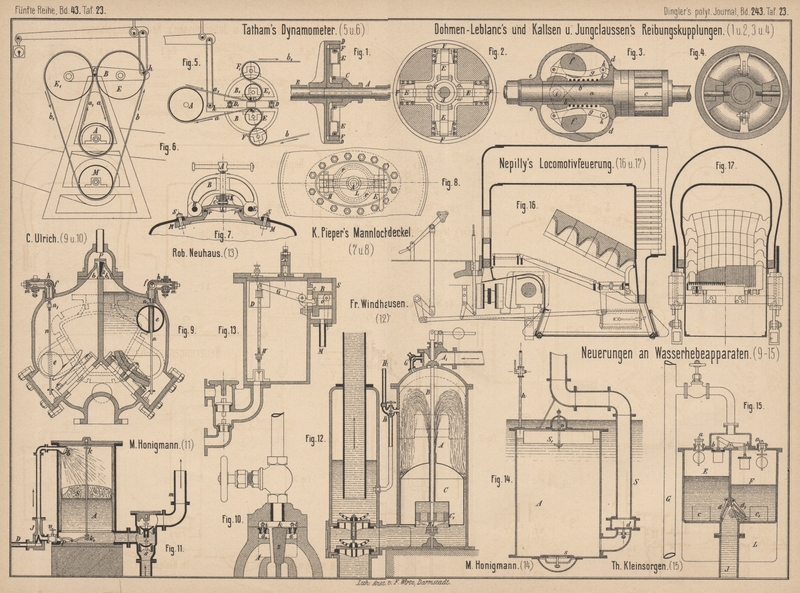

Mit Abbildungen auf Tafel 23.

Nepilly's rauchverzehrende Locomotivfeuerung für

Staubkohlen.

Die Dux-Bodenbacher Eisenbahnverwaltung hat kürzlich mit der von Maschinenmeister Nepilly in Saarbrücken (* D. R. P. Kl. 20 Nr. 12855 vom

22. Juli 1880 und Zusatz Nr. 15597 vom 23. April 1881) angegebenen Locomotivfeuerung

für Staubkohlen eingehendere Versuchsfahrten angestellt, deren günstige Ergebnisse

die nähere Beschreibung der Anlage gerechtfertigt erscheinen lassen. Die Einrichtung

zur Rauch Verbrennung erinnert an die von Ramsbottom

vor etwa 20 Jahren getroffene und stimmt im Principe mit der Tenbrink'schen

Locomotivfeuerung (vgl. 1863 167 * 86. 1864 171 * 324) überein. Eigentümlich ist hier ein eigenartig

geformtes Gewölbe und Zuführung von mehr oder minder erwärmter Luft, welche durch

einen Stehrost zuströmt. (Vgl. auch 1879 233 267.) An der ungenügenden Dauer solcher

Feuergewölbe sind bisher alle derartigen Einrichtungen gescheitert.

Nepilly's Locomotivfeuerung, in Fig. 16 und

17 Taf. 23 dargestellt, besteht im Wesentlichen aus 3 Haupttheilen: einem

mehrtheiligen Bündelrost von verschiedener Spaltbreite, welcher gegen die Rohrwand

mit einem sogenannten Stehrost abgeschlossen und von einem Feuerschirm überragt

wird.

Der mehrtheilige guſseiserne Bündelrost weist verschiedene Spaltweite auf. Der

vordere, an der Feuerthür gelegene, am besten etwas geneigte und etwa ⅔ des ganzen

Rostes betragende Theil hat 9mm Stegbreite und 3

höchstens 4mm Spaltweite. Der hintere Theil hat

8mm Stegbreite, dieselbe Spaltweite, liegt

horizontal und kann durch einen einfachen, vom Führerstande aus bequem zu

handhabenden Mechanismus herabgelassen oder geöffnet werden, um das bei Verwendung

schlechter, an Schlacken und Schiefer reicher Kohle häufig erforderliche

Ausschlacken auch während der Fahrt mit jedem Zuge leicht zu bewerkstelligen. Aus

dem Aschenkasten können die Schlacken beim nächsten fahrplanmäſsigen Aufenthalte

durch eine seitlich angebrachte Thür in wenigen Augenblicken leicht entfernt werden.

Diese Einrichtung hat sich erfahrungsgemäſs nur dann als nothwendig herausgestellt,

wenn die zu verwendende Kohle mehr als 12 Proc. Rückstände enthält. Bei allen

anderen Kohlensorten, namentlich aber auch bei der böhmischen Braunkohle, ist der

bewegliche Rost vollkommen überflüssig, wodurch die ganze Einrichtung etwa 50 Proc.

billiger wird.

Zwischen dem hinteren Roste und der Rohrwand bleibt ein etwa 80mm breiter Raum frei, welcher durch einen Stehrost

abgeschlossen wird. Oben lehnt sich dieser Stehrost mit einer kleinen Krümmung an

die Rohrwand an. Derselbe hat so viel freie Oeffnung, daſs diese etwa den vierten

Theil des Querschnittes der gesammten Siederohre beträgt.

Ein eigentümlich geformter, mit Querrippen versehener, aus Chamottesteinen gemauerter

Feuerschirm mit genügender Oberfläche schlieſst unterhalb der Siederohre dicht an

die Rohrwand an und läſst hinten unter der Feuerkistendecke nur einen Querschnitt

frei, welcher nicht gröſser sein darf als der Gesammtquerschnitt der Siederohre.

Der Vorgang beim Betriebe der Feuerung ist nun der, daſs die frische, nur auf den

vorderen, engspaltigen Theil des Rostes aufgebrachte Kohle hier verkokst, d.h. wegen

der hier in geringerem Maſse zutretenden Luft allmählich ihre Gase abgibt. Während

dieser Verkokung bewegt sich das Feuerungsmaterial wegen der Neigung dieses

Rosttheiles allmählich nach vorn, bis es auf dem vorderen, horizontalen und

weitspaltigen Roste anlangt, wo es wegen der von vorn, unten und oben reichlich

hinzuströmenden Luft unter stärkster Glühhitze verbrennt. Die Luft, welche vorn an

der Rohrwand einströmt, erhitzt sich über diesem Feuer sowohl, wie an dem glühenden

Feuerschirme so stark, daſs sie, wie der Erfolg gelehrt hat, den sich auf dem

schrägen Rosttheile entwickelnden Rauch vollständig verbrennt. Der Luftzutritt ist

ein so reichlicher, daſs beispielsweise bei den nach preuſsischen Normalien gebauten

Personenzugmaschinen der Durchmesser der Ausblasöffnung um 10mm vergröſsert werden konnte und gleichwohl die

Dampfentwicklung auch bei den stärksten Leistungen der Locomotive eine ausreichende

blieb. Die Erweiterung des Ausblasrohres bietet auſser der Vermeidung von

Kraftverlust und dem freieren Gang der Maschine noch den Vortheil, daſs die kleinen

Theile der Staubkohle bei der erheblich gemilderten Stoſswirkung des Blasrohres vom

Roste nicht mehr so massenhaft hinweggerissen werden. Was gleichwohl noch

aufwirbelt, wird vom Feuerschirm bezieh. von dessen Querrippen wieder aufgefangen

und zurückgehalten, so daſs sowohl der Funkenauswurf, wie die Ablagerungen in der

Rauchkammer beseitigt bezieh. sehr vermindert sind. Selbstverständlich kommen die

Vortheile der Feuerung nicht zur vollen Geltung und kann von einer vollständigen

Rauchverbrennung dann keine Rede sein, wenn aus Ungeschicklichkeit oder absichtlich

unvernünftig hantirt wird. Das Hauptprincip der Einrichtung ist die Hinzuführung von

so viel Luft zur Feuerung, wie zur vollständigen Verbrennung des ganzen

Heizmaterials einschlieſslich Rauch erforderlich ist. Es folgt daraus, daſs vor

allen Dingen nicht zu viel Kohlen auf einmal angefeuert werden dürfen, da auch bei

dieser Rostconstruction die Luftzuführung ihre Grenzen hat und bei einer zu

plötzlichen und massenhaften Rauchentwicklung zur vollständigen Verbrennung des

Rauches nicht ausreicht. Es ist zu empfehlen, daſs das Auf feuern stets beim

Abfahren von den Stationen erfolgt, so lange die Steuerung noch nicht auf die

gewöhnliche Fahrtstellung zurückgenommen ist, so daſs durch den stärkeren Schlag und

damit verbundenen stärkeren Luftzutritt der Rauch auch beim Auffeuern einer

gröſseren Kohlenmenge vollständig verbrannt wird. Kurz vor dem Einlaufen in die

Station oder gar während des Haltens vor dem Zuge aufzufeuern, ist ja ohnedies wohl

bei allen Eisenbahnverwaltungen untersagt.

Tafeln